2. 中山大学 政治与公共事务管理学院, 广东 广州 510275;

3. 温州市数据局, 浙江 温州 325000

2. School of Government, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

3. Wenzhou Data Bureau, Wenzhou 325000, China

近年来,高温、暴雨洪水等极端自然灾害事件显著增加,为应急管理带来巨大挑战。有关统计数据显示,2000年以来,在全球受洪灾影响的人口中,我国占到55%。①由此可见,洪灾已经是不可忽视的一类严重灾害。一方面,由于灾害本身具有破坏性大、造成损失大的特征,需要政府统筹事前防范、事中应对和事后恢复的全流程应急管理事务。另一方面,风险灾害渐趋复杂多元,洪灾容易与其他灾难事件叠加形成复合灾害,[1]导致应急工作难上加难,使得单一主体应对模式无法持续。在社会层面上,各类民间救援队等社会应急力量作为重要应急资源,已经参与到应急实践之中。目前,关于社会应急力量参与的相关管理意见与办法陆续出台。例如,广东省应急管理厅发布的《关于社会应急力量参与事故灾害应急救援的管理办法》中指出:“应急管理部门调度社会应急力量参与事故灾害救援,通过书面调令形式调度。”②然而,在实际操作当中,多元主体的参与往往会提高复杂性。在社会应急力量赶赴灾区时,需要探索如何与属地政府进行有效的沟通与协调。

① 参见:中国财经报.旱涝频发!又是一场大考[EB].https://mp.weixin.qq.com/s/4ckxosXKVVuu7-Rri9z97A。

② 参见《广东省应急管理厅关于印发社会应急力量参与事故灾害应急救援管理办法的通知》(粤应急规〔2022〕4号)。

本研究使用“一线公务员”指代在一线工作中与公众接触的政府部门人员。在我国行政体制当中,存在着大量与公众直接打交道,并在执行公务的过程中拥有实质性裁量权的一线公务员。在一线处置自然灾害及次生灾害的应急管理过程中,他们负责执行社会应急力量参与的相关规则和程序,指引社会力量参与其中。然而,由于灾害动态演化、应急资源有限、处置时间紧迫等,一线公务员往往面临着灾害应对实际需要与规则遵守相矛盾的困境。如在2023年河北涿州水灾中,许多社会应急队伍因缺少当地应急管理部门的“邀请函”而无法入场救援,引发社会公众和媒体的广泛关注。③

③ 参见:南方都市报.邀请函“卡住”赴涿州的救援队?当地称系为有效引导科学施救[EB].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1773175520842504424&wfr=spider&for=pc。

成文规则其及遵守是公务员管理制度的重要基石。然而,一线公务员也可能会扭曲或违反规则——或是基于“善”的诱导创新探索,或是基于“恶”的驱动偏差执行。一线公务员规则遵从行为受到各类复杂因素影响,而非单一的“规则—命令—服从”线性关系。无论是何种因素,其背后都离不开个体行为。仅仅从宏观或中观层面分析制度和组织问题是不够的,不能解释同样的制度和组织条件下员工的个体行为差异。尤其是在突发事件情境中,一线公务员的应急处置行为机制值得深入分析探究,可揭示应急程序规则与灾害应对之间的关系,也有助于深入理解组织和制度运行变化的内在逻辑。[2]行为应急管理(Behavioral Emergency Management,BEM)作为行为公共管理与应急管理的交叉领域,将行为公共管理的理论与应急管理的实践相结合,为应急管理提供新的应对思路和处理手段,也为行为公共管理拓展了应用空间和作用场域。[3][4]这一管理方法能够实现应急管理宏观制度规则与微观执行个体行为的有效匹配,夯实应急管理理论的微观基础,并为制定应急政策提供行为洞见。

实际上,应急处置规则与事态应对需求不相匹配的问题一直存在,一定程度的规则弹性能够体现应急管理过程的灵活性。然而,社会应急力量参与规则的随意执行将会导致应急处置过程秩序混乱,可能致使一些缺乏必要资质审查的队伍随意进入灾害现场,不同队伍之间因缺乏沟通协调而彼此行动冲突等。危机情境需要决策者在处置效率与审慎应对之间寻求平衡,从而避免次生危机。[5]这往往涉及社会整体利益与局部群体利益的取舍关系问题,需要以维护社会有序运转为出发点进行综合考虑。合理的应急决策可提高政府灾害响应的有效性和民众应急行为的合规性。一线公务员遵从社会应急力量参与的相关规则,更能展现出应急处置过程的专业性和规范性,促进政府与社会主体有序协作配合,从而提升整体应急效能。因此,如何最大程度地促进一线公务员在应急过程中遵守规则,值得学界和实务界共同关注。本研究从行为应急管理视角出发,探索两个问题:应急场景下实施社会力量参与的规则时,信息的呈现方式(即目标框架)能否助推一线公务员的规则遵从意愿?进一步地,组织内外部因素(如应用一致性和时间紧迫性)是否在其中起到调节作用?

二、文献综述与研究假设 (一) 目标框架与一线公务员规则遵从意愿遵守规则是公务员的一项基本要求。一方面,作为国家面向公众的代表,一线公务员始终面临着各类规范性要求。[6]另一方面,相较于违反规则,公众也更希望街头官僚遵守规则。[7]同时,一线公务员拥有广泛的自由裁量权,规则扭曲和违反等现象长期存在。例如,一线公务员可能会采取“撇脂”策略,按照一定的标准优先服务部分公众。[8]目前,有关公职人员规则遵从行为影响因素的研究主要聚焦规则属性、外部治理环境等方面。[9][10]规则的修改变化往往受制于层级差异,组织结构也具有较强的稳定性,但是一线公务员对规则的认知转变相对容易。规则的有效实施最终离不开行动者的遵从。由于个体是有限理性的,一线公务员对政策意义和自我能力等的认知会影响其执行意愿。[11]因此,如何影响一线公务员的认知模式,从而促使其遵从规则?着眼于信息的助推工具,通过改变个体的认知架构,或可成为引导行为的关键。

当同一问题以不同的信息形式呈现时,决策者经常会经历决策偏差甚至偏好逆转,最终导致不同的决策结果。[12]目标框架是其中一种典型的等价框架,分别从积极视角(收益)和消极视角(损失)描述某件事情的结果。[13]根据趋近—回避动机理论,个体分别受到积极目标和消极目标的动机引导。[14]个体对积极的刺激(收益)会趋近,而对消极的刺激(损失)会回避。因此,两种形式目标框架都能促使个体进行期望的行为。[15]具体而言,公务员群体内部对于奖惩措施有着不同的反应。一方面,对于压力和目标动机主导的公务员而言,干部管理和绩效晋升等正向激励是其行为的指挥棒。另一方面,对于使命和价值动机主导的公务员而言,过度考核会破坏其积极性,尤其是当负向激励问责与容错的边界不清晰时,公务员便会在应对日常事务中通过照章办事的方式消极规避责任。[16][17]

据此,提出以下假设:

H1:目标框架促进一线公务员的应急规则遵从意愿。

H1a:积极目标框架组对规则遵从意愿的提升显著高于无目标框架组。

H1b:消极目标框架组对规则遵从意愿的提升显著高于无目标框架组。

(二) 时间紧迫性的调节作用虽然目标框架等经典工具在助推个体行为变化中发挥着以小拨大的重要作用,但是其对行为影响的自发性和可持续性却一直饱受诟病。助推过程缺乏个体的思考或反思,缺乏价值观内化的必要过程。这导致在面对一些棘手问题时,这一方法无法应对其中的价值理念冲突。[18]作为一种新思路,“助推+”则把助推与反思相结合,能够激发个体自我意识,带来价值理念和长期行为变化。[19]研究发现,“助推+”可以用于干部激励。[20]在关于社会应急力量参与规则遵从的积极和消极影响表述中,实际上已经涉及到对规则的价值判断等深层次思考和遵从行为模式变化问题。因此,一线公务员需要花费更多的时间进行思考判断。

危机情境下的威胁性、不确定性、时间紧迫性以及随之而来的压力和焦虑感,均会影响个体决策认知。[21]这些都给一线公务员应急处置带来较大压力,致使忙中出错。危机管理往往打破常态治理模式,使地方官员面临循规蹈矩思维的不适应困境:传统行政工具理性强调规则程序遵守和对上级权威的维护,由此产生的行政惯性与危机治理中的时间成本相矛盾,容易导致延误应对时机。[10]受制于风险的不确定性和已有治理资源及能力的不足,地方官员容易产生主观避责意识,为了消减突发事件所造成的不利影响,会采取各类策略性行为,如有选择地筛选事件信息和违规处理事件相关主体等。[22]

综上,在时间相对紧张的条件下,一线公务员的思考空间不足,尤其是在应急资源紧缺、政府自身应急力量有限时,一线公务员会为完成眼前任务而出现规则偏离,如允许社会救援队伍先入场而后补审批等。在时间相对充分的条件下,“助推+”的作用得以凸显,目标框架对一线公务员应急规则遵从行为的影响被放大。

据此,提出假设H2:

H2:时间紧迫性在目标框架与一线公务员应急规则遵从意愿的关系中发挥负向调节作用,即时间紧迫性削弱目标框架对一线公务员应急规则遵从意愿的促进作用。

(三) 应用一致性的调节作用讨论规则对政府部门产生的不利影响,“繁文缛节”(Red Tape)是典型表现。繁文缛节指仍然有效并给指定利益相关者带来合规负担的规则、法规和程序,但其对利益相关者的目标或价值观的贡献低于在规则上的花费的合规和实施资源。[23]与之相对,“有效规则”理论(Green Tape)认为,一些规则的属性或特征可能会对组织产生有利影响,不能简单地进行削减。其中,组织内部应用规则的一致性(即应用一致性)被视为衡量规则有效性的标准之一。应用一致性主要包括四个层面的内涵:不同部门一致应用规则;不同部门成员一致应用规则;同一部门内一致应用规则;同一部门内成员一致应用规则。[24]不同于规则僵化,应用一致性指个体和组织都不能系统地免受规则约束,游离于组织要求之外,其体现的是程序公平。[25]已有研究发现,积极或消极的描述性社会规范均会增强个体的合作生产意愿。[26]因此,有必要关注政府部门应用一致性对部门成员规则遵从的具体影响。显而易见,一线公务员处于与同事密切联系的工作关系网络之中。[27]在政府部门内部,同事对规则的遵从形成规范效应,进而影响个体对规则的遵从态度。[9]当目睹同事频繁违规时,一线公务员更容易采取违规行为。[28]一线公务员的应急规则遵从决策可能受制于应用一致性。可以说,应用一致性代表了一种组织内部的社会规范。

具体的传导路径是:应用一致性传递程序公平性,减少各类不确定性,增强成员对组织和价值理念的归属感,促进各主体在规则实施过程中的合作。[29]应用一致性从“类似他人做法”的角度向一线公务员传递规则遵循的“信号”。[30](P196)当公务员个体看到同事遵守规则的积极行为后,更容易启动心理框架,从而增强其规则遵从行为意愿。[31]相反,则可能提高个体违反规则的可能性。[32]在应急情境下,一线公务员往往面临着各种不确定性。个体在不确定性程度高时,会直接从所处环境中寻找信息,以指导和调整自身行为。[33](P29-51)研究发现,公务员个体在风险情境下的应急行为受描述性规范影响,如,在得知大部分同事接种流感疫苗后,其疫苗接种意愿显著提升。[34]

据此,提出假设H3:

H3:应用一致性在目标框架与一线公务员应急规则遵从意愿的关系中发挥正向调节作用,即应用一致性加强目标框架对一线公务员应急规则遵从意愿的促进作用。

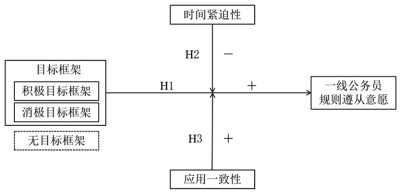

图 1显示了本研究变量间的关系和研究假设,拟开展两个相互独立的调查实验。其中,研究一检验目标框架与规则遵从意愿的关系(H1)以及时间紧迫性的调节效应(H2);研究二再次检验目标框架与规则遵从意愿的关系(H1)以及应用一致性的调节效应(H3)。

|

图 1 研究框架 |

研究所需的样本量使用G*Power软件进行计算:设定显著性水平α为0.05,统计检验力1-β为0.8时,若达到中等效应量(f为0.25),至少需要158名被试。

研究一于2024年3月通过“见数(Credamo)”数据平台面向公务员/机关干部群体共发放线上问卷308份,根据回答时长、作答内容、甄别题等情况进行筛选,最终得出有效样本226份(n无目标框架组=78,n积极目标框架组=71,n消极目标框架组=77),有效回收率为73.38%。表 1为各组被试的人口学信息。通过组间差异检验发现,在无目标框架、积极目标框架和消极目标框架的实验条件下,各组的人口学信息差异不显著(p>0.05),证明研究一的随机分配有效。

|

|

表 1 研究一各组被试的人口学信息 |

研究一采用3(目标框架:积极、消极、无)×2(时间紧迫性:高、低)的组间设计,实验情境设置为水灾应急工作中一线公务员面对的“有证救援”规则与无证进场需求之间的矛盾抉择,取材于2023年河北涿州水灾中民间救援队必须凭借“邀请函”进场救援的事件。在该事件中,负责准许民间救援队入场救援的一线公务员面临着巨大压力。一方面,遵守“有证救援”的应急规则是确保救援现场有序平稳之举;另一方面,固守这一规则也可能延误救援时机。其背后反映的是应急管理中规则遵从与应急需要之间的现实矛盾。因此,选取这一事件作为实验素材,具有极强的现实意义。

实验流程遵循典型的调查实验开展。被试在进入实验后,首先阅读研究指导语并签署实验知情同意书。在被试同意参与本研究后,告知被试研究目的和背景,然后用文字呈现水灾情境中民间救援队入场许可的规则要求和应急处置时间的紧迫程度,通过平台的“随机块”功能向被试随机分配不同的目标框架和时间紧迫性组合。被试在阅读后,需要回答遵守规则意愿程度的相关题项,最后收集人口学信息。

(三) 实验材料研究一运用目标框架描述应急规则遵从的积极和消极影响。积极目标框架组强调遵守“有证救援”规则(拒绝无证民间救援队入场救援)的积极结果,包括维护工作正当合理性、展现行政程序合规、个体恪守职责等。消极目标框架组强调违反“有证救援”规则(允许无证民间救援队入场救援)的消极结果,包括破坏行政程序正当性、个体接受问责等。无目标框架组只是客观描述民间救援队缺乏入场救援许可,并未提及遵守规则与否及其影响。由于该场景中民间救援队伍能否入场救援取决于事前有无进行许可办理,因此,救援许可办理的时间长短成为获准入场救援时效(早或晚)的决定性因素。救援许可办理所占用的时间越长,救援的时间紧迫性越高,因为较长时间的许可办理可能会延误最佳救援时机。故将调节变量“时间紧迫性”操作化为“救援许可办理时间”:救援许可办理时间需1小时为“不紧迫”,救援许可办理时间需半个工作日为“紧迫”。实验已申请并通过了中山大学政治与公共事务管理学院科学研究与伦理委员会审查。

(四) 操纵有效性检验与变量测量 1、自变量(目标框架)操纵有效性检验“上述情景材料是从积极还是消极的角度表达这项规则的?”,选项为“积极”和“消极”,从而检验被试是否真正理解目标框架内容。若答案与材料内容不一致,则筛除该样本。

2、调节变量(时间紧迫性)操纵有效性检验“若花费时间去办理证明,这对救援任务而言,时间紧迫吗?”选项为“不紧迫”和“紧迫”,检验被试是否真正理解时间紧迫性因素内容。若答案与材料内容不一致,则筛除该样本。

3、因变量(规则遵从意愿)测量测量题项具体为:即使我不同意执行规则,我通常也会遵守它;如果我认为这项规则没有意义,我会想办法绕过它;我认为执行规则的存在是有目的的;对于“有证救援”这一规则,我会在多大程度上遵守这一规则?使用7点计分,从“1”(完全不同意)到“7”(完全同意)。四道题项的Cronbach′ α值为0.711,KMO值为0.702,Bartlett球型检验显著性p<0.001,信效度良好。

4、控制变量测量控制变量包括性别、年龄、常住地、婚姻状况、健康状况、生育状况、学历、政治面貌等人口学变量。此外,被试本身人格特质中的顺从性可能对因变量有影响,因而加入大五人格的宜人性量表,[35]将其作为控制变量——顺从性人格特质的测量。具体为八个题项,采用7点计分,处理反向计分题目的分数之后,对得分进行汇总,得分越高则反映出更显著的顺从性特征。Cronbach′α值为0.888,KMO值为0.859,Bartlett球型检验显著性p<0.001,信效度良好。

(五) 实验结果 1、变量间相关性表 2展示了变量间相关性分析结果。所有控制变量与研究变量之间没有显著相关关系,因此仅呈现具有显著性的相关关系。由表 2可知,自变量、调节变量都与因变量规则遵从意愿呈现显著相关关系。

|

|

表 2 研究一变量间相关性 |

为了验证H1,使用单因素方差分析方法检验积极目标框架、消极目标框架、无目标框架三组的被试在规则遵从意愿上是否存在显著差异。具体结果如表 3所示,不同目标框架所对应的规则遵从意愿存在显著差异(F=3.751,p<0.05),H1得到验证。

|

|

表 3 研究一目标框架的主效应检验结果(N=226) |

具体而言,积极目标框架组(N=71)规则遵从意愿均值(M=5.486,SD=0.739)高于无目标框架组(N=78)规则遵从意愿均值(M=5.192,SD=0.928),两者差异显著(p<0.05)。消极目标框架组(N=77)规则遵从意愿均值(M=5.542,SD=0.868)高于无目标框架组(N=78)规则遵从意愿均值(M=5.192,SD=0.928),两者差异显著(p<0.05)。因此,H1a、H1b得到验证。

3、时间紧迫性对目标框架与规则遵从意愿关系的调节效应检验为检验H2,即时间紧迫性的调节效应,以规则遵从意愿为因变量,以三组目标框架为自变量,通过多因素方差分析,探讨(无目标框架vs积极目标框架vs消极目标框架)×(时间不紧迫vs时间紧迫)实验条件的交互影响。

结果显示(表 4),目标框架对规则遵从意愿的作用显著(p<0.05),时间紧迫性对规则遵从意愿的作用显著(p<0.01),其二者的交互项也对规则遵从意愿的作用显著(p<0.05)。

|

|

表 4 时间紧迫性对目标框架与规则遵从意愿关系的影响(N=226) |

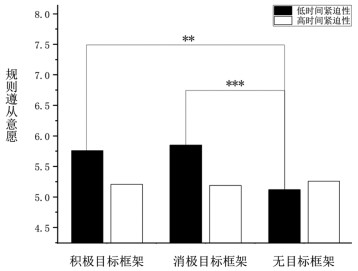

由于目标框架与时间紧迫性存在交互效应,因而需要进一步进行简单效应分析。当时间紧迫性高时,各组被试的规则遵从意愿都没有显著差异;当时间紧迫性低时,积极、消极目标框架组的规则遵从意愿与无目标框架组均有显著差异,但是积极和消极二组之间没有显著差异。具体表现为,积极和消极目标框架下的被试规则遵从均值分别为5.761和5.845,分别比无目标框架下的被试规则遵从均值(5.119)高0.642(p<0.01)和0.726(p<0.001)。结果如图 2所示,即在高时间紧迫性下,目标框架不能促进一线公务员的规则遵从意愿;在低时间紧迫性下,消极、积极目标框架对于规则遵从意愿的促进作用均显著高于无目标框架。因此,H2得到验证,时间紧迫性在目标框架与一线公务员规则遵从意愿的关系中发挥负向调节作用。

|

图 2 时间紧迫性的调节效应图 注:**表示p<0.01,***表示p<0.001。 |

研究所需的样本量使用G*Power软件进行计算:设定显著性水平α为0.05,统计检验力1-β为0.8时,若达到中等效应量(f为0.25),至少需要158名被试。

研究二于2024年3月通过“见数(Credamo)”数据平台面向公务员/机关干部群体共发放线上问卷311份,根据回答时长、作答内容、甄别题等情况进行筛选,最终得出有效样本228份(n无目标框架组=77,n积极目标框架组=73,n消极目标框架组=78),有效回收率为73.31%。表 5为各组被试的人口学信息。通过组间差异检验发现,在无目标框架、积极目标框架和消极目标框架的实验条件下,各组的人口学信息差异不显著(p>0.05),证明研究二的随机分配有效。

|

|

表 5 研究二各组被试的人口学信息 |

研究二采用3(目标框架:积极、消极、无)×2(应用一致性:高、低)的组间设计,实验情境与流程均与研究一相同,不再赘述。

(三) 实验材料研究二运用目标框架描述应急规则遵从的积极和消极影响。调节变量应用一致性则以组织内部同事和领导普遍遵守规则间(一致)和部分成员遵从而部分违反(不一致)作为操纵材料。除调节变量之外,其余材料内容与研究一相同。实验也已申请并通过了中山大学政治与公共事务管理学院科学研究与伦理委员会审查。

(四) 操纵有效性检验与变量测量自变量(目标框架)操纵有效性检验、因变量(规则遵从意愿)测量和控制变量测量与研究一相同。规则遵从量表Cronbach′ α值为0.743,KMO值为0.752,Bartlett球型检验显著性p<0.001,信效度良好。顺从性量表Cronbach′α值为0.868,KMO值为0.853,Bartlett球型检验显著性p<0.001,信效度良好。调节变量(应用一致性)操纵有效性检验则是直接向被试提问:“材料中我所在组织中的成员(包括领导和同事)对该项规则的遵守程度一致吗?”以确保操纵有效性,检验被试是否真正理解应用一致性因素内容。若答案与材料内容不一致,则筛除该样本。

(五) 实验结果 1、变量间相关性表 6展示了变量间相关性分析结果,由于除顺从性以外,其他控制变量与其他变量之间没有显著相关关系,因此仅呈现具有显著性的相关关系。由表 6可知,自变量、调节变量和顺从性都与因变量规则遵从意愿呈现显著相关关系,后续会将顺从性作为协变量纳入分析。

|

|

表 6 研究二变量间相关性 |

使用单因素协方差分析方法检验积极目标框架、消极目标框架、无目标框架三组的被试在规则遵从意愿上是否存在显著差异。具体结果如表 7所示,不同目标框架之间的规则遵从意愿存在显著差异(F=3.505,p<0.05),H1再次得到验证。

|

|

表 7 研究二目标框架的主效应检验结果(N=228) |

积极目标框架组(N=73)规则遵从意愿均值(M=5.524,SD=0.772)高于无目标框架组(N=77)规则遵从意愿均值(M=5.195,SD=0.982),两者差异显著(p<0.05)。消极目标框架组(N=78)规则遵从意愿均值(M=5.506,SD=0.821)高于无目标框架组(N=77)规则遵从意愿均值(M=5.195,SD=0.982),两者差异显著(p<0.05)。因此,H1a、H1b也再次得到验证。

3、应用一致性对目标框架与规则遵从意愿关系的调节效应检验检验应用一致性的调节效应,以规则遵从意愿为因变量,以三组目标框架为自变量,通过多因素方差分析,探讨(无目标框架vs积极目标框架vs消极目标框架)×(应用一致性低vs应用一致性高)实验条件的交互影响,同时模型纳入顺从性作为协变量。

结果显示(表 8),目标框架对规则遵从意愿的作用显著(p<0.05),应用一致性对规则遵从意愿的作用显著(p<0.01),其二者的交互项也对规则遵从意愿的作用显著(p<0.05)。

|

|

表 8 应用一致性对目标框架与规则遵从意愿关系的影响(N=228) |

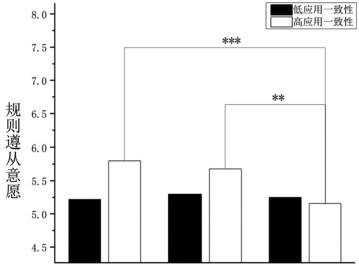

由于目标框架与应用一致性存在交互效应,因此需要进一步进行简单效应分析。当应用一致性低时,各组被试的规则遵从意愿都没有显著差异,而当应用一致性高时,积极、消极目标框架组的规则遵从意愿与无目标框架组有显著差异,但是积极和消极二组之间没有显著差异。具体表现为,应用一致性高时,积极和消极目标框架下的被试规则遵从意愿平均值分别为5.800和5.683,分别比无目标框架下的被试规则遵从意愿平均值(5.161)高0.639(p<0.001)和0.522(p<0.01)。结果如图 3所示,即在低应用一致性下,目标框架不能促进一线公务员的规则遵从意愿;在高应用一致性下,消极、积极目标框架对于规则遵从意愿的促进作用均显著高于无目标框架。因此,H3得到验证,应用一致性在目标框架与一线公务员规则遵从意愿的关系中发挥正向调节作用。

|

图 3 应用一致性的调节效应图 注:**表示p<0.01,***表示p<0.001。 |

本研究通过两个调查实验,分析了目标框架与一线公务员应急规则遵从意愿之间的关系,以及时间紧迫性和应用一致性在其中发挥的负向和正向调节作用。研究发现,相较于无目标框架,积极目标框架和消极目标框架都能促进一线公务员遵从应急规则。而不同的时间紧迫性与应用一致性均会影响目标框架对应急规则遵从的促进作用:在时间不紧迫或应用一致性高的情况下,应用目标框架能够强化规则遵从;在时间紧迫或者应用一致性低的情况下,目标框架的作用出现弱化。

首先,研究证实了目标框架与一线公务员应急规则遵从意愿之间的因果关系。以往研究较多关注目标框架对公众的规则和政策遵从的影响,本研究拓展了目标框架的应用领域,揭示了一线公务员在工作中仍是有限理性的“行为人”,会受到信息的不同表述方式的影响,而不是纯粹体现为“命令—服从”模式。研究还发现,积极和消极目标框架均在规则遵从中发挥助推作用。这说明一线公务员“邀功”与“避责”心理并存,其希望通过引导社会应急力量有序参与体现自身应急研判、处置能力,同时也着力避免衍生风险事故而受严厉问责。

一方面,积极目标框架强调“行为”的积极后果而促使个体趋近“遵守规则”,符合“邀功”心理。随着安全渐与发展同等重要,上级围绕安全治理强化了目标考核,使安全具有政绩属性,不出安全隐患和事故成为“隐性政绩”。[36]因此,应急处置能否最大程度减少损失也会纳入一线公务员的绩效范畴。在突发事件情境下,一线公务员可能基于维护应急处置程序完整性、体现安全治理过程的规范性等考量,更倾向于遵守已有的应急规则(如凭许可入场救援等)。

另一方面,消极目标框架强调“不行为”的消极后果而促使个体避免“违反规则”,符合“避责”心理。在问责预期影响下,官员往往会积极主动地在问题出现前便将其排除在政策议程之外,这是预期形式的避责行为。[37]如在预期民间救援队无证入场救援可能引发次生事故,且因此违反规则而受党纪法规惩罚后,一线公务员更倾向于遵守规则,而不会冒险违规。

其次,研究证实了时间紧迫性在目标框架与规则遵从意愿关系中的负向调节作用。突发灾害复杂多变,这决定了决策者只有在诸多目标任务中寻求平衡,并在短时间内作出决策,才能有效控制事态,否则将导致事态升级恶化。[38]加之上级对下级的问责富有弹性,这为下级在时间表压力下“铤而走险”违规提供空间。[39]因此,当一线公务员面临与正式规则相冲突的应急任务时,其更有可能为了完成任务而违反规则。这符合“系统1”的快思维模式,由于时间紧张,无法引起个体的深思,而直接“顾眼前”,在最短时间内调集更多的社会应急力量协同参与,以弥补应急资源的不足。在时间充裕时,一线公务员可以不紧不慢地谋求完成任务与遵守规则的平衡,实现“助推+”,因而,此时的目标框架更能够促进其规则遵从意愿。

最后,研究证实了应用一致性在目标框架与规则遵从意愿关系中的正向调节作用。出于“法不罚众”“服从多数”等考虑,当一线公务员面临与应急规则相冲突的任务时,若组织内部周围人对该项规则的遵守程度不高,其更有可能为了完成任务而违反规则。因为周围人违反规则的行为会削弱规则的权威性,此时无论从积极还是消极的角度去说明规则的重要性,都难以奏效。实际上,集中协同应急管理模式逐渐趋于主导地位,依靠权威统一指挥。[40]尤其是在集体主义主导的文化背景下,一线公务员更遵从领导的安排和部门的制度准则。[41]一线公务员由此感受到高度的规则服从氛围,易陷入僵化服从执行的状态之中。相反,基层内部也可能形成上下级“共谋”关系,以应对更上级的问责监督并消解应急责任。[42]在此背景下,一线公务员会受到组织内“变通执行”“转移责任”等氛围影响,选择违反规则。总之,无论是“随大流”遵守还是违反规则,都反映出一线公务员面临不确定性所作的风险决策,其动态识别工作环境的“外围线索”,即他人正在做的事情,并据此调整自身选择。

六、贡献与局限规则遵从、违反或扭曲是一线公务员群体中的常见现象,这与该群体的自由裁量权密不可分。本研究通过加入时间紧迫性和应用一致性调节因素两个情景实验,从行为应急管理视角分析目标框架对一线公务员规则遵从意愿的影响机制。

首先,理论贡献有两点。第一,丰富了应急情境下的规则遵从研究。一线公务员面临着时间有限、资源不足、任务紧急等特殊条件,应急场景的复杂多变与组织内部的应急制度往往存在矛盾之处。本研究发现了目标框架对一线公务员遵从应急规则的促进作用,并从“邀功”和“避责”并存心态下的趋避动机加以解释。推动应急情境下的规则遵从研究从关注民众转向公务员,并突出了规则信息的影响。第二,明确了目标框架作用发挥的内外边界。本研究将时间紧迫性和应用一致性作为调节变量,探索出目标框架需要满足一定的内外部条件才能更好地发挥“助推+”的效果,明确其适用边界。其中,时间紧迫性属于突发事件的客观特点,可视为组织外部边界;应用一致性涉及组织成员的主观特点,可视为组织内部边界。从而也为框架效应在公共部门的适用提供更精准的条件。

其次,实践启示包括两方面。一方面,综合采取正反激励措施促进一线公务员的应急规则遵从。在传统应急管理模式中,政策规则执行依靠自上而下的权威命令及问责,一定程度忽视了其个体自主动机。在未来应急实践中,既要强化安全绩效正面激励,如职务晋升、“最美应急人”等荣誉称号评比,增强一线公务员对应急规则遵从的自我效能感;又要强化违规负向激励,注重惩戒信息和规则违反后果的清晰表达,让一线公务员提前形成心理预期,认识到违规会同时造成个体与社会利益受损,从而形成对规则的认同与尊重,避免事故发生后“一刀切”式问责。另一方面,目标框架助推的运用需要结合实际情况。虽然行为工具为促进一线公务员规则遵从提供了新选择,但是其也存在适用条件。在突发事件规模较小、应急处置时间相对宽裕时,可以对一线公务员开展简短的培训讲解,引导其认识到维护社会力量应急参与等各类规则与实际处置需求之间的联系。此外,当部门内成员联结程度较高且规则认同较高时,要持续巩固这一良好局面,以主题教育、专题培训等活动为契机,不断强化部门成员对规则意义、适用情况等方面的认识。

最后,本研究主要存在两点局限。第一,本研究借助线上平台进行调查实验,通过情景模拟的方式测量一线公务员群体的规则遵从意愿,未能反映其真实的遵从行为。且由于年轻人线上操作熟悉程度更高,实验对象以40岁以下的公务员为主。不同年龄层的公务员个体对规则的认知和遵从态度可能存在差异。未来可通过现场实验等方式观察一线公务员真实的规则遵从行为,现场实验能够更好的确保被试的年龄代表性,以此检验目标框架的“助推+”实效。第二,本研究未探讨目标框架影响一线公务员规则遵从的内在机制,仅将时间紧迫性和应用一致性作为调节因素纳入。实际上,目标框架与规则遵从之间可能还存在发挥中介作用的因素,如风险感知等。此外,研究仅从实验层面验证了目标框架对一线公务员规则遵从的正向影响,但是并未深入这其中的心理过程分析,后续可进一步对有应急工作经历和经验的一线公务员群体开展定性访谈。

随着社会主体在应急管理中的重要性不断提升,一线公务员不仅要处理跨层级和部门主体之间的沟通协同问题,还需要有效地与社会应急力量进行互动。因此,出于维护应急过程秩序的社会整体利益的考虑,研究探索出促进一线公务员遵从相关规则的路径,减少其难以协调规则遵守与处置灵活性的关系顾虑,从而既能够调动社会应急参与的积极性,又能最大程度保持应急指挥、处置等过程统一高效且平稳有序。本研究尝试将行为应急管理视角与一线公务员的规则遵从研究相结合。期待未来有更多场景和研究对象的行为应急管理探索。

| [1] |

Zheng G X, Pan C, Wang Z Y, et al. How risk communication impacts public psychology and behaviors during compound disasters: data from flooding and Covid-19 disasters in China[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2025, .

(  0) 0) |

| [2] |

容志. 中国情境下的公务行为、制度规则与组织效率——评《历史、逻辑与规则-公务员日常行为研究》[J]. 中国行政管理, 2023, 39(10): 158-160. (  0) 0) |

| [3] |

张书维, 石力文. 行为应急管理视角下应对重大突发公共卫生事件的行为策略——以西方国家为例[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2024, 26(2): 15-27. (  0) 0) |

| [4] |

张书维. 以"行为应急管理"视角探究公众灾害行为机制——评《公众灾害行为: 知识谱系与学术进路》[J]. 复旦公共行政评论(第29辑), 2025, . (  0) 0) |

| [5] |

胡宗仁. 危机领导力: 概念界定与要素分析[J]. 江苏行政学院学报, 2023, (1): 102-110. DOI:10.3969/j.issn.1009-8860.2023.01.014 (  0) 0) |

| [6] |

孙斐, 王刘娟. 街头官僚的道德困境: 一个文献综述[J]. 公共管理与政策评论, 2021, 10(3): 158-168. DOI:10.3969/j.issn.2095-4026.2021.03.014 (  0) 0) |

| [7] |

Wolff J N. Is it going above and beyond or breaking the rules? How clients' identities, perceived deservingness, and outcomes affect citizens' judgments of bureaucrats' rule decisions[J]. Public Administration, 2025, .

(  0) 0) |

| [8] |

Döring M, Jilke S. Cream-skimming at the frontline: the role of administrative literacy[J]. Public Administration, 2023, 101(4): 1569-1586.

(  0) 0) |

| [9] |

Borry E L, DeHart-Davis L, Kaufmann W, et al. Formalization and consistency heighten organizational rule following: experimental and survey evidence[J]. Public Administration, 2018, 96(2): 368-385.

(  0) 0) |

| [10] |

盛明科, 陈廷栋. 公共危机情态下地方官员避责行为的生成机理与化解对策[J]. 北京行政学院学报, 2020, (5): 21-29. (  0) 0) |

| [11] |

Thomann E, van Engen N, Tummers L. The necessity of discretion: a behavioral evaluation of bottom-up implementation theory[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2018, 28(4): 583-601.

(  0) 0) |

| [12] |

Tversky A, Kahneman D. The framing of decisions and the psychology of choice[J]. Science, 1981, 211(4481): 453-458.

(  0) 0) |

| [13] |

Levin I P, Schneider S L, Gaeth G J. All frames are not created equal: a typology and critical analysis of framing effects[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1998, 76(2): 149-188.

(  0) 0) |

| [14] |

Elliot A J, Church M A. A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 72(1): 218-232.

(  0) 0) |

| [15] |

张书维, 刘星, 汪彦. 目标框架对居民社区安全合作生产意愿的影响: 风险感知的中介作用[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2024, 54(4): 5-20. (  0) 0) |

| [16] |

凌争. "为官不为"的组织学解释及其治理策略[J]. 公共行政评论, 2023, 16(1): 106-124. (  0) 0) |

| [17] |

辛自强, 李于凡, 肖必鸿, 等. 接诉即办中干部担当作为的动机与行为及其关联模式[J]. 公共管理与政策评论, 2025, 14(1): 72-87. (  0) 0) |

| [18] |

郭佳良. 基于助推理论的棘手问题治理: 原理、局限性与改进措施[J]. 江苏行政学院学报, 2022, (2): 113-120. (  0) 0) |

| [19] |

Banerjee S, John P. Nudge plus: incorporating reflection into behavioral public policy[J]. Behavioural Public Policy, 2024, 8(1): 69-84.

(  0) 0) |

| [20] |

郭晟豪, 王皓铎. 干部激励的行为科学视角: "助推""自我助推"以及"助推+"工具的理论与实践[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2024, 26(3): 46-54. (  0) 0) |

| [21] |

林雪, 陈钰雯. 风险灾害危机连续统中的行为应急管理研究[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2024, 23(4): 34-50. (  0) 0) |

| [22] |

刘泽照. 突发事件应急管理中的官员避责行为及纠治[J]. 中国行政管理, 2021, (5): 138-145. (  0) 0) |

| [23] |

Bozeman B. Multidimensional red tape: a theory coda[J]. International Public Management Journal, 2012, 15(3): 245-265.

(  0) 0) |

| [24] |

DeHart-Davis L. Green tape: a theory of effective organizational rules[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2009, 19(2): 361-384.

(  0) 0) |

| [25] |

DeHart-Davis L, Davis R S, Mohr Z. Green tape and job satisfaction: can organizational rules make employees happy?[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2015, 25(3): 849-876.

(  0) 0) |

| [26] |

Wang Y, Zhang S W, Zhang J F. The impact of descriptive social norms on coproduction: how communication frames matter[J]. Public Management Review, 2025, , 1-27.

(  0) 0) |

| [27] |

Nisar M A, Maroulis S. Foundations of relating: theory and evidence on the formation of street-level bureaucrats' workplace networks[J]. Public Administration Review, 2017, 77(6): 829-839.

(  0) 0) |

| [28] |

Fleming C J. Prosocial rule breaking at the street level: the roles of leaders, peers, and bureaucracy[J]. Public Management Review, 2020, 22(8): 1191-1216.

(  0) 0) |

| [29] |

De Cremer D, Tyler T R. Managing group behavior: the interplay between procedural justice, sense of self, and cooperation[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2005, 37(5): 151-218.

(  0) 0) |

| [30] |

Brehm J O, Gates S. Working, shirking, and sabotage: bureaucratic response to a democratic public[M]. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1997.

(  0) 0) |

| [31] |

Ben-Aaron J, Denny M, Desmarais B, et al. Transparency by conformity: a field experiment evaluating openness in local governments[J]. Public Administration Review, 2017, 77(1): 68-77.

(  0) 0) |

| [32] |

Morrison E W. Doing the job well: an investigation of pro-social rule breaking[J]. Journal of management, 2006, 32(1): 5-28.

(  0) 0) |

| [33] |

Greenberg J. A social influence model of employee theft: beyond the fraud triangle[M]. Leeds: Emerald Group Publishing, 1997.

(  0) 0) |

| [34] |

Belle N, Cantarelli P. Nudging public employees through descriptive social norms in healthcare organizations[J]. Public Administration Review, 2021, 81(4): 589-598.

(  0) 0) |

| [35] |

王孟成, 戴晓阳, 姚树桥. 中国大五人格问卷的初步编制Ⅲ: 简式版的制定及信效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 2011, 19(4): 454-457. (  0) 0) |

| [36] |

王艺潼, 周志忍. 为安全而竞争: 理解地方政府行为的新视角[J]. 中国行政管理, 2023, (7): 127-134. (  0) 0) |

| [37] |

Hinterleitner M. Reconciling perspectives on blame avoidance behaviour[J]. Political Studies Review, 2017, 15(2): 243-254.

(  0) 0) |

| [38] |

钟开斌, 刘妍. 均衡型决策: 基层官员的风险决策行为模式——基于对S县特大洪灾人员撤离的案例研究[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2024, 23(2): 137-153. (  0) 0) |

| [39] |

梁玉柱. 可接受的问责: 地方官员为何"铤而走险"?——基于棚户区改造中政府强拆案例分析[J]. 公共管理学报, 2021, 18(2): 34-44. (  0) 0) |

| [40] |

张惠, 翟拉. 城市复合型灾害治理: 吸纳复杂系统范式的应对之道[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2022, 21(6): 145-157. (  0) 0) |

| [41] |

郭晟豪, 郭峻豪. 公共部门中的领导风格对公共服务动机的影响与差异——一项基于元分析的检验[J]. 公共管理与政策评论, 2023, 12(4): 61-79. (  0) 0) |

| [42] |

文宏. 突发事件管理中地方政府规避责任行为分析及对策[J]. 政治学研究, 2013, (6): 52-60. (  0) 0) |

2025

2025