2. 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

海岛生态系统以独特的生物多样性和生态敏感性而著称,因其地理环境的隔离性、自然资源的有限性、生态服务功能的多样性以及环境承载力的脆弱性,而使其成为全球生态系统保护的关键区域。[1]海岛生态系统通常具有复杂的生物链和相互依存的物种,形成了一种动态而脆弱的生态平衡,在面对外部威胁时常表现出较高的敏感性。[2]换言之,任何外部环境变化或不合理的人类活动都可能对其生态系统造成不可逆影响。[3]随着全球旅游业的持续发展,旅游业已成为海岛国家和地区经济增长的重要引擎。[4]很多海岛以其优美的自然景观、丰富的文化遗产和独特的生态体验成为世界知名的旅游目的地。[5]海岛旅游的繁荣不仅刺激了旅游地经济增长,而且改善了当地社区的福祉,[6]但也带来了生物栖息地和自然景观的破坏、淡水资源和能源的过度消耗、海洋生物多样性减少、海岛土壤和近海水体污染、土地利用性质的改变等威胁。[7][8][9][10]因此,海岛旅游增长和生态系统安全之间的关系研究已成为学术界关注的焦点问题。

关于海岛旅游对生态环境的影响,有研究指出,旅游开发往往导致海岛自然栖息地的退化,威胁海洋生物的生存环境。[11]这一观点得到了van der Velde等人的支持,他们强调游客数量增加不仅带来了淡水资源消耗,还对海岛废弃物管理提出了严峻挑战。[12]与此相关,Figueroa和Rotarou等人发现,旅游活动密集使许多海岛面临重大生态挑战,尤其对当地生物多样性造成了极大威胁。[13]在海岛旅游生态安全与风险研究方面,Thomas等强调了理解尺度和背景对评估海岛脆弱性的重要性,指出气候变化等全球性外部因素可能加剧海岛现有的生态风险。[14]在此基础上,有学者通过对浙江普陀山岛的案例分析,展示了地方尺度上的旅游景点开发、商业服务设施发展以及民宿建设等人类活动如何成为增加海岛生态风险的核心要素。[15]还有学者对斐济的研究进一步支持了这一观点。[16]他们强调,旅游过度开发(地方人类活动)和自然灾害(全球环境变化)是海岛生态系统面临的主要风险,突出了系统性生态风险评估在管理海岛潜在危机中的重要性。

在讨论海岛旅游与生态环境的关系时,有观点指出,旅游发展不仅仅要考虑经济效益,还要兼顾海岛生态系统的承载能力和恢复能力。[17]尤其在海岛环境中,生态系统脆弱性使这种平衡更加困难。[18]实证研究结果表明,海岛旅游与生态环境关系虽从适度不平衡逐步走向协调发展,但未来生态压力无疑会加剧。[19]随着海岛旅游规模扩大,气候变化等全球性问题也将进一步放大这一风险。[20]Monioudi等学者进一步强调综合管理策略的重要性,这些策略需要平衡经济发展与生态保护,以应对动态的环境变化。[21]生态效率是衡量海岛旅游可持续发展的重要指标,旅游生态效率对海岛旅游经济发展具有显著的驱动作用,并且其影响呈现长期性。同时,旅游经济的快速增长也在长期内促进了海岛旅游生态效率的提升。[22]提高生态效率意味着在最大化经济和社会效益的同时最小化环境影响。[23]近年来,研究者们提出技术创新和管理优化是提高海岛旅游生态效率的重要手段。[24]Castilho等研究了加勒比海地区旅游生态效率,建议通过政策支持、技术投资和社区参与来提升海岛旅游生态效率。[25]

近年来,海岛旅游的迅速发展对生态环境承载能力提出了挑战,对其进行科学评估不仅能帮助确定旅游业发展的适度范围,还能在保护生态系统的同时促进可持续发展。[26]上海崇明岛旅游案例的实证研究结果表明,海岛生态环境与旅游接待能力均在承载力范围之内,生态承载力的主要影响因素是游客接待能力及固体废弃物清运能力。[27]还有学者指出,自然与人文因素的结合是提升海岛承载力的有效途径。环境监测不仅应关注自然资源的可利用性,而且需要融入社会文化和游客行为,避免因片面依赖生态评估,而忽视了人类活动影响。[28]尤其是在资源有限的岛屿,游客的行为和管理模式对承载力的影响不可忽视。还有学者在构建未开发无居民岛屿生态承载力评价指标时,提出了平衡保护原生态环境与旅游开发的观点。[29]

从已有研究成果来看,近年来的海岛旅游与生态环境研究主要集中在海岛旅游对生态环境影响,海岛旅游生态效率和海岛旅游生态环境承载力等方面。这些研究成果相互关联,构成了海岛旅游与生态环境关系研究的系统知识和理论框架。仅有少数研究将岛屿作为案例地探究其旅游发展与生态安全的耦合关系,但未对两者的解耦关系进行深度探究和分析,尤其是尚未科学地回答海岛旅游经济与生态安全之间的交互影响处于何种阶段与何种程度。此外,在时间尺度上,大多数研究仅针对历史数据,鲜有研究对未来演化趋势进行预测;从案例地类型来看,舟山群岛作为中国最大的群岛,其独特的海岛生态系统和旅游发展模式,更需要有针对性地进行旅游经济和生态安全交互作用研究。

基于以上分析,本研究以舟山群岛为研究对象,尝试对其旅游经济与生态安全交互影响进行评价和预测研究。具体而言,从群岛整体的视角利用距离耦合协调度模型与Tapio解耦模型,从耦合与解耦两个维度研究旅游经济与生态环境交互胁迫的复杂关系及其动态演化特征,并利用指数平滑法对舟山群岛旅游经济与生态安全未来耦合状况进行预测。本研究旨在理论上丰富海岛旅游和旅游生态学研究内容,并在实践上为舟山群岛旅游经济高质量发展与生态安全维护的协调发展提供参考,同时为其他海岛旅游经济发展和生态安全的关系研究提供思路和借鉴。

二、研究区概况与研究方法 (一) 研究区概况舟山群岛地位于29°32′至31°04′N和121°30′至123°25′E之间,由1390个岛屿组成,是中国最大的群岛,背靠经济发达的长三角经济带,是连接中国陆地与海洋的重要通道。舟山群岛地貌类型多样,包括山地岛屿、丘陵和沿海平原。舟山群岛属于亚热带季风气候,夏季炎热,冬季温和,平均年降水量约为1400毫米,其生物多样性丰富,是东亚-澳大利西亚候鸟迁徙路线的一部分,是亚太地区重要的候鸟栖息地。舟山群岛是东亚地区重要的渔业基地,其产业结构呈现出以海洋经济为核心的多元化格局,涵盖传统渔业、船舶与海洋工程、石化产业、港口物流、旅游业和新兴产业等多个领域。[30]由于舟山旅游资源特色明显,以海洋、海岛、海港和海鲜为特色,迷人的海洋自然景观、深厚的佛教文化底蕴、浓郁的渔文化风情、丰富的人文景观和历史古迹构成了舟山群岛旅游资源核心竞争力。[31]自2011年设立国家级海洋经济新区以来,舟山群岛的海洋旅游产业快速发展,2022年的游客接待量和旅游总收入分别达到了1111.8万人次和170.2亿元。与此同时,舟山群岛的海洋生态系统面临近海海域水质下降、沿海湿地和红树林面积减少、鱼类资源枯竭、珊瑚礁破坏、土壤侵蚀加强、生物多样性下降等诸多挑战。[32]如何协调旅游经济发展和生态安全的维护已经成为舟山群岛海洋旅游可持续发展的核心任务。

(二) 研究方法 1、评价指标体系构建(1) 旅游经济测算指标体系

遵循科学性、可操作性和数据可获得性原则,本研究构建了旅游经济评价指标体系(表 1)。在旅游经济系统方面,在已有研究成果的基础上,[33]从旅游市场、旅游经济、旅游服务、旅游创新四个维度选取15个指标。

|

|

表 1 舟山群岛旅游经济评价指标 |

旅游市场是旅游业发展的基础,其规模是指实际或潜在的游客数量总和,其潜力是未来可能产生的旅游需求和消费能力,所以本研究用国内游客数量、入境游客数量、国内游客增长率和入境游客增长率来表征旅游市场规模。旅游经济绩效是指一个地区或国家通过旅游活动所获得的经济效益和成果,所以本研究用国内旅游收入、国际旅游收入、旅游总收入占GDP比重、旅游劳动生产率对其进行衡量。旅游接待能力主要关注旅游目的地的物理和设施方面的承载和接待能力,用旅游客运总量、星级酒店数量、旅行社数量、公路网密度四个指标对其进行衡量。旅游创新潜力是指旅游目的地、企业或机构在产品、服务、管理和市场营销等方面进行创新的能力。旅游创新是旅游经济发展的活力源泉,采用旅游R&D全时当量、旅游R&D经费支出占一般财政支出的比重来对其进行衡量。其中,旅游R&D全时当量用R&D全时当量与旅游总收入占GDP比重的乘积表征,旅游R&D经费支出用R&D经费支出与旅游总收入占GDP比重的乘积表征。

(2) 生态安全综合评价指标体系

如何构建科学的生态安全评价框架模型,提升生态系统的可持续性是众多学者关注的焦点问题。在众多的生态安全评价框架模型中,由联合国经济合作与发展组织和欧洲环境署提出的DPSIR模型是用于环境管理和决策支持的系统框架。DPSIR模型将生态环境问题分解为驱动力(Driving Forces)、压力(Pressures)、状态(State)、影响(Impacts)和响应(Responses)五个相互关联的部分,是一个有效的测量工具并被广泛地应用于生态安全、生态风险以及生态承载力评价研究之中。[34][35][36]

从DPSIR模型(图 1)可知,舟山群岛生态安全的驱动力(D)是人口与社会经济对海岛生态环境的潜在干扰,主要体现为船舶制造、石油化工、港口物流、旅游业、渔业和养殖业等海洋经济产业的发展,以及以城镇人口增加和基础设施建设为代表的城市化。压力(P)主要表现为海洋工业发展和海岛居民生活排放的“三废”,快速城市化带来的淡水资源、土地资源和渔业资源过度开发和利用,以及全球气候变化带来的海平面上升和极端天气事件等,从而对舟山群岛生活、生产和生态“三生”空间造成压力。状态(S)是在生态安全驱动力和压力作用下的舟山群岛生态环境和生态系统的现状,具体表现为近海水域和岛内淡水水质状况、海洋和岛屿生态系统的物种丰富程度和生态系统健康状况,岛内大气和土壤环境质量以及气候状况。影响(I)是海岛生态安全的变化对自然环境和生态系统的影响,表现为舟山群岛近海和海岛生态系统功能退化、鱼类资源和淡水资源枯竭、生态系统退化和环境质量下降对居民健康的影响以及带来的经济损失。响应(R)是指政府或其他部门为了改善生态安全状况和提升海洋经济发展质量而采取的措施,例如制定的生态环保政策法规、海洋环境污染治理项目、生态旅游推广、公众和游客环境教育。基于这些分析,结合舟山群岛生态安全情况,根据可获得性、整体性和科学性等原则,选取25个指标对生态安全进行评估(表 2)。

|

图 1 舟山群岛生态安全的DPSIR模型 |

|

|

表 2 舟山群岛生态安全评价指标体系 |

为消除各项指标的数量级及量纲差异对计算结果的影响,采用极差法对指标进行标准化处理。而后采用主客观赋权法相结合的方式处理数据:主观权重采用层次分析法获得,邀请专家对旅游发展子系统和生态安全子系统评价指标体系中各项指标的相对重要性按照1/9~9/9的标度进行打分;客观权重采用熵值法,利用最小信息熵原理对客观权重进行综合,以实现缩小偏差的目的。w1i、w2i分别为熵值法与层次分析法计算所得权重。综合权重wi的计算公式为:

| $ w_{i}=\frac{\left(w_{1 i} \times w_{2 i}\right)^{\frac{1}{2}}}{\sum_{1}^{n}\left(w_{1 i} \times w_{2 i}\right)^{\frac{1}{2}}} $ | (1) |

采用系统指数评估模型,运用线性加权方法先计算旅游市场规模、旅游经济绩效、旅游接待能力、旅游创新潜力评价结果,再计算生态安全驱动力、压力、状态、影响和响应子系统评价结果,进而得出旅游经济和生态安全综合评价值,[37]计算公式为:

| $ f(x)=\sum\limits_{1}^{n} w_{i} \times x_{i}, g(y)=\sum\limits_{1}^{m} w_{j} \times y_{j}, $ | (2) |

| $ F(x)=\sum\limits_{1}^{n} W_{i} \times f(x), G(y)=\sum\limits_{1}^{m} W_{j} \times g(y) $ | (3) |

其中,f(x)、g(y)分别表示旅游经济与生态安全子系统综合评价值;F(x)、G(y)分别表示旅游经济与生态安全的综合评价值;xi、yi分别表示旅游经济与生态安全评价指标标准化数值;wi、wj分别表示旅游经济与生态安全评价指标综合权重;Wi、Wj分别表示旅游经济与生态安全子系统权重。

4、耦合协调度测算模型为了科学评估舟山群岛旅游经济与生态安全之间的耦合协调程度,本研究采用基于距离协调度的系统协调发展度模型。[38]假定旅游经济与生态安全理想协调状态为A′,当系统处于理想协调时,两系统相互促进并处于相同的发展状态。根据理想协调状态,以两系统的发展度为评价变量,则理想值等于另一系统发展度的实际值。设x1t、x′1t分别代表旅游经济系统在第t年的实际发展度和理想发展度,x2t、x′2t分别代表生态安全在第t年的实际发展度和理想发展度,则有(x′1t, x′2t)^T = (x2t, x1t)^T。距离协调度计算公式为:[39]

| $ C_{t}=\left[\sqrt{1-\sqrt{\frac{\sum_{1}^{2}\left(x_{i t}-x_{i t}^{\prime}\right)}{\sum_{1}^{2} S_{i}^{2}}}}\right]^{k} $ | (4) |

假定两系统同等重要,取s1 = s2=1。k为调节系数,一般取k = 2,则舟山群岛旅游经济与生态安全系统距离协调度为:[39]

| $ c_{t}=\left[\sqrt{1-\sqrt{\frac{\left(x_{1 t}-x_{2 t}^{\prime}\right)-\left(x_{2 t}-x_{1 t}^{\prime}\right)}{2}}}\right]^{2}=1-\left|\left(x_{1 t}-x_{2 t}\right)\right| $ | (5) |

其中,ct表示第t年的系统协调度。ct值越大,说明系统实际协调状态与理想协调状态距离更近,即舟山群岛旅游经济与生态安全的协调水平越高。

系统协调发展度反映系统协调发展水平,基于距离协调度的系统协调发展度其计算公式如下:[39]

| $ d_{t}=D\left(x_{t} c_{t}\right)=\sqrt{x_{t} c_{t}} $ | (6) |

其中,dt表示第t年的系统协调发展值。dt值越高,表示系统协调发展水平越高。

参照已有研究,[40]将舟山群岛旅游经济与生态安全系统的协调发展状况分为极度失调、严重失调、中度失调、轻度失调、濒临失调、勉强协调、初级协调、中级协调、良好协调、优质协调10种类型(表 3)。

|

|

表 3 旅游经济与生态安全协调发展类型分类标准 |

脱钩一词为物理学概念,指两个或两个以上物理量之间最初的相互关系降低或不复存在,被广泛地应用在经济贸易、资源与环境管理、技术与供应链、金融与市场等研究领域。在资源环境领域,其被用于刻画经济增长与环境污染之间的关系,被认为是经济增长与资源消耗或环境污染之间的分离。已有研究采用Tapio模型研究城镇化与资源环境的关系。该模型聚焦于增长率的相对大小,有利于刻画研究对象的相对发展情况。本研究采用Tapio模型和基于距离协调度的系统协调发展度评价方法,联合评价旅游经济发展与生态安全交互影响的复杂关系。脱钩指数(DI)的具体计算公式为:

| $ D I_{t}=\frac{\left(E_{t}-E_{t-1}\right) / E_{t-1}}{\left(U_{t}-U_{t-1}\right) / U_{t-1}} $ | (7) |

其中,Et、Et-1分别为舟山群岛第t年和第t-1年的生态安全水平指数;Ut、Ut-1分别为第t年和第t-1年的旅游经济发展水平指数。以0、0.8、1.2为临界值并参考安全指数增长率与旅游经济指数增长率正负情况,Tapio模型将脱钩细分为衰退脱钩、强脱钩、弱脱钩、扩张连接、衰退连接、扩张负脱钩、强负脱钩、弱负脱钩8类(表 4)。[41]

|

|

表 4 脱钩状态类型划分标准 |

指数平滑法是一种特殊的加权移动平均法,主要用于时间序列数据的预测。其核心思想是赋予近期数据更高的权重,逐渐减少远期数据的影响。此预测模型更加注重近期数据的变化,使预测值能够迅速反映市场实际的变化。因此,指数平滑法适用于数据中短期预测。[42]基于实际情况的不同而采用一次、二次或三次指数平滑法。当时间序列数据呈现出平滑趋势时,通常采用一次指数平滑法;二次指数平滑法对呈线性变化的时间序列预测较为适用;三次指数平滑法对非线性变化、呈现二次曲线状态的时间序列预测较具优势,但对平滑系数和初值的要求相对更高。本研究利用2008—2022年舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度数据,进行指数平滑,考虑到研究期间数据有一定曲线变化特征,设置平滑类型为三次平滑。三次指数平滑法的公式为:

| $ S_{t}^{(1)}=\alpha y_{t}+(1-\alpha) S_{t-1}^{(1)} $ | (8) |

| $ S_{t}^{(2)}=\alpha S_{t}^{(1)}+(1-\alpha) S_{t-1}^{(2)} $ | (9) |

| $ S_{t}^{(3)}=\alpha S_{t}^{(2)}+(1-\alpha) S_{t-1}^{(3)} $ | (10) |

其中,St(1)、St(2)、St(3)分别为t年一次、二次、三次平滑预测值;α(alpha值)为平滑系数;时间数据序列为{yt},预测模型如下:

| $ {\mathord{\buildrel{\lower3pt\hbox{$\scriptscriptstyle\frown$}} \over y} _{t + m}} = {a_t} + {b_t} \cdot m + {c_t} \cdot {m^2},m = 1,2, \ldots \ldots $ | (11) |

由上述公式可以看出,在进行三次指数平滑时,有两个关键的参数需要预先确定,即平滑系数α和初始值。这两个参数的选取对预测精度至关重要。平滑系数值通常根据时间数据序列特性在0至1之间选择。若样本数据波动不大,其取值范围为0.1到0.5;反之,若样本数据波动较大,为提高预测模型的灵敏度,此时平滑系数可取大一些的值,如在0.6至0.8之间取值。对于初始值而言,需要实施前预先估计,指数平滑法中初始值的确定通常依据样本数据量的大小来定,例如,当样本数据量较少时,可用实测样本数据前面若干个数据的算术平均值作为初始值。

(三) 数据来源本研究所需数据来自《中国城市统计年鉴(2008—2022)》《浙江省统计年鉴(2008—2022)》《舟山市统计年鉴(2008—2022)》《舟山市国民经济和社会发展统计公报(2008—2022)》以及《舟山市海洋环境公报(2008—2022)》,个别缺失数据通过趋势外推和滑动平均的方法计算得出。

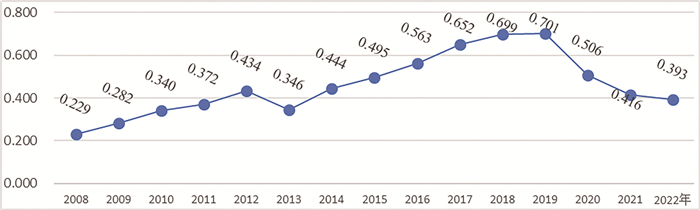

三、研究结果 (一) 旅游经济与生态安全综合评价指数采用熵值法计算舟山群岛旅游经济15项指标权重(表 1),利用综合评价模型计算得到舟山群岛旅游经济发展指数(图 2)。研究结果显示,2008—2019年,舟山群岛旅游经济发展综合评价值由2008年的0.229波动增加至2019年的0.701,增幅为0.472。由于受到新冠疫情影响,2020—2022年舟山群岛旅游经济发展指数有所下降,分别为0.506、0.416、0.393。整体上,2008—2019年,舟山群岛处于社会经济高速发展期,旅游经济也随之呈现快速发展趋势。

|

图 2 2008—2022年舟山群岛旅游经济发展指数 |

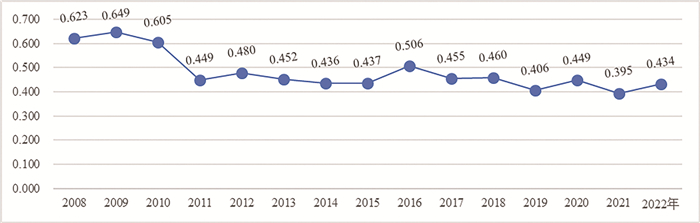

采用同样方法可以得到2008—2022年舟山群岛生态安全指数评价结果。由图 3可知,舟山群岛生态安全的演化可以划分为两个阶段:第一阶段为生态安全指数快速下降阶段,其评价值由2008年的0.623下降至2011年的0.449;第二阶段为2011年至2022年,该阶段舟山群岛生态安全指数呈小幅波动下降,其生态安全值由0.449下降至0.434。

|

图 3 2008—2022年舟山群岛生态安全演化 |

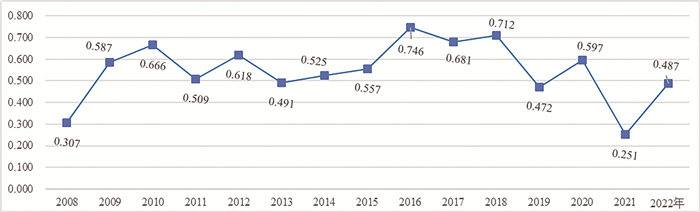

由图 4可知,舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度变化分两个阶段:2008—2016年其数值由0.307波动增加至0.746,增幅为0.439。然而,2016—2022年舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度波动下降,最小值为2021年的0.251。

|

图 4 2008—2022年舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度 |

依据协调发展等级划分标准和耦合协调度计算结果,对舟山群岛旅游经济与生态安全协调状态进行判别(表 5)。研究结果显示,2008—2018年,舟山群岛旅游经济与生态安全的耦合协调状态由轻度失调波动上升至中级协调;2019—2022年,其耦合协调状态骤降至勉强协调和濒临失调状态。这说明在前一研究时段,舟山群岛旅游经济与生态安全有着一致性的同步推进规律,即生态安全状况随着旅游经济的持续发展不断改善,生态安全状况的改善同时推动旅游经济数量和质量提升。

|

|

表 5 舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度变化及交互影响类型 |

按照Tapio脱钩模型,计算出舟山群岛2008—2022年旅游经济发展与生态安全的脱钩状态(表 6)。研究结果显示,舟山群岛旅游经济发展与生态安全主要呈现出弱脱钩、强脱钩、弱负脱钩、强负脱钩和扩张连接等状态。其中,除2016年为扩张连接状态,2008—2019年以强脱钩、弱脱钩交替为主,说明旅游经济发展主要以旅游经济发展指数正增长与生态安全指数负增长、旅游经济发展指数增长率高于生态安全指数增长率两种情形为主。这说明舟山群岛旅游经济发展对生态安全状态造成压力,两系统耦合度上升,但脱钩指数表明二者存在相互负向作用,这种负向作用在时间尺度上呈现波动趋势。2020—2022年强、弱负脱钩交替,两系统耦合协调度多处于失调状态,但脱钩指数表明二者存在相互作用。综合来看,2008—2022年舟山群岛旅游经济与生态安全存在由解耦到耦合,再由耦合到解耦的演替。

|

|

表 6 舟山群岛旅游经济与生态安全脱钩状态 |

指数平滑法因其对短期时间序列的预测在可操作性和可靠性等方面具有较强的优势而在实践中得到广泛的应用。[42]利用2008—2022年舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度数据进行指数平滑,考虑到研究期间数据有一定曲线变化特征,设置平滑类型为三次平滑。基于数据序列介于10~20个之间,设置前两年数据的平均值0.447作为初始值,计算出不同alpha值下的均方根误差值(RMSE)。RMSE可用于衡量预测效果情况,该值越小,表示拟合效果越佳。经过计算,找到RMSE最小时的参数值为0.151,此时模型最佳,初始值为0.447,alpha值为0.050(表 7)。以此参数进行模型构建从而得到2008—2022年数据检测和2023—2034年预测值(表 8)。

|

|

表 7 模型拟合指标汇总 |

|

|

表 8 舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度未来变化预测 |

指数平滑法仅适合短期预测,因此取未来五年预测值为研究结果。由表 8可见,未来五年舟山群岛旅游经济与生态安全耦合协调度将呈现先降而后不断上升的趋势。2023年降至0.550,但仍属于勉强协调状态,后逐步上升到2027年0.563,表明未来舟山群岛旅游经济与生态安全的关系将逐步趋于协调。

四、讨论(1) 2008—2018年,舟山群岛旅游经济与生态安全的耦合协调度由“轻度失调”稳步上升至“中级协调”。首先,舟山群岛独特的海洋与岛屿旅游资源得到持续挖掘,催生了以宗教朝拜、滨海游憩、休闲度假、渔业文化体验为特色的海岛旅游业态;同时,伴随着舟山连岛大桥等交通设施的逐步完善,提升了舟山各海岛可进入性与旅游公共服务能力,推动旅游经济稳步增长。其次,产业结构从传统渔业和港口装卸向现代服务、文化旅游等高附加值领域拓展,为海岛环境保护及生态修复提供了资金与人才保障。此外,在“海洋经济高质量发展示范区”“舟山群岛海洋经济新区”以及“自贸试验区”“美丽中国海岛样板”等系列政策红利下,政府通过规划管控、环境准入、污染防治、生态补偿机制等措施,尤其是随着市场对海岛旅游的需求日益旺盛,当地社区、旅游企业与游客在海岛生态保护和旅游发展中形成多方参与的正向反馈,进而实现了“旅游收益—生态投入—环境改善”的良性循环,使耦合协调度持续提升。

(2) 舟山群岛在2008—2019年间的旅游经济与生态安全呈现出交替的“强脱钩”和“弱脱钩”状态。尽管这一时期的海岛旅游经济得到了增长,但“脱钩”状态揭示了其旅游业与生态安全之间的复杂互动机制。一方面,虽然旅游经济增长为生态修复和环境治理提供了资金支持与技术支撑,但生态环境的改善对旅游业的正向反馈效应在短期内并未得到充分体现。另一方面,旅游经济增长未必能够立刻带来生态环境的全面恢复,反而可能加剧海岛生态系统的脆弱性,尤其在面对资源过度开发和消耗时,生态安全指数呈现下降趋势。这说明旅游经济扩张虽然具备了一定生态补偿能力,但其所带来的环境效应并非单向的正向作用,反而可能引发生态系统的潜在退化。总之,尽管舟山群岛在这一时期尚未完全实现经济增长与生态安全之间的均衡发展,但其在探索海岛旅游与生态安全协同发展方面已取得初步成效。这一探索为海岛旅游目的地在“经济增长—资源消耗—环境效应—生态安全”之间建立动态平衡机制提供了实践经验和理论依据,展现了在海岛目的地经济—生态互动中实现可持续发展的潜在路径。

(3) 2019—2022年,舟山群岛旅游经济与生态安全的耦合协调度迅速下滑至“勉强协调”乃至“濒临失调”。这一现象主要源于新冠疫情对舟山旅游经济的深远影响。疫情导致旅游经济发展受阻,直接削弱了生态投入。面对防疫压力,地方政府和企业必须将更多的公共政策与财政资源优先配置到公共卫生领域,导致对生态环境治理的投入被迫减少。这也打断了旅游经济与生态安全之间的正向反馈机制,使生态安全维护和生态修复能力显著下降。同一时期的舟山群岛旅游经济与生态安全状态也呈现出“强负脱钩”和“弱负脱钩”的交替。这一动态变化反映了舟山群岛在疫情期间经济与生态系统互动机制的脆弱性和高度敏感性。“强负脱钩”状态意味着旅游经济的急剧下滑与生态环境的显著退化同时发生,而“弱负脱钩”则表明两者的负向关系在一定程度上有所缓和。这种交替现象揭示了海岛旅游地社会—生态系统在高度依赖外部客源市场的背景下,对突发公共卫生事件和经济波动的承受能力有限。尤其在面对重大外部干扰时,缺乏足够韧性和自适应能力,导致旅游经济与生态安全协调性显著减弱。未来亟须增强对外部风险的抵御能力,确保在海岛旅游经济与生态安全方面能够维持或恢复正向联动,实现高质量发展目标。

五、研究结论与启示 (一) 研究结论本研究以舟山群岛为例,运用综合评价模型、耦合协调度模型、脱钩分析及指数平滑法,深入探讨了其旅游经济与生态安全之间的交互作用及未来发展趋势。研究结论如下:(1)在政策驱动和市场需求作用下,舟山群岛旅游经济总体实现了持续增长。然而,与之对应的生态安全指数却出现波动下降,表明资源环境承载力与旅游产业扩张之间的矛盾依然突出,凸显在推动海岛旅游经济发展的同时,亟须应对生态保护与资源管理的挑战。(2)尽管新冠疫情带来了短期冲击,但舟山群岛旅游经济与生态安全的耦合协调度整体上实现了由“轻度失调”向“中度协调”过渡,并在“强脱钩”与“弱脱钩”之间波动。这一变化表明,舟山群岛在经历公共危机与外部市场波动的过程中,已逐步形成了旅游经济与生态安全之间的正向互动。然而,两者耦合协调度的波动性也表明其仍面临外部公共危机事件和内在生态承载力的双重挑战,显示出舟山群岛在实现旅游经济增长与生态安全维护双重目标方面的脆弱性。(3)随着新冠疫情影响逐步消退、旅游经济的复苏及生态文明建设的深入推进,舟山群岛旅游经济与生态安全之间的耦合协调度未来将稳步提升。这表明,在合理的环保政策引导和产业转型升级的推动下,能够逐步化解旅游经济增长与生态安全维护的矛盾并实现良性互动。

(二) 启示一是要持续推动海岛产业升级与资源高效配置。研究结果表明,舟山群岛旅游经济增长与生态安全恶化之间存在潜在张力,政府及产业部门需要在空间规划与产业布局上平衡旅游发展与生态保护。一方面,通过科学划定海岛生态红线、完善海域岸线功能区划与限制性开发措施,降低海岛旅游带来的环境负面影响;另一方面,加强海岛旅游与渔业、港口、体育、教育及文化创意产业等领域的深度融合,利用多种产业模式共同推动海岛经济高质量增长,为海岛生态安全提供更具韧性的经济基础。

二是要不断加强政策支持与多元化治理机制。政府应完善面向海岛的生态补偿制度和财政保障机制,为长期性环境修复和生态工程提供稳定、充足的资金来源;同时,要积极运用市场化手段,如绿色金融、环境税费改革及蓝碳交易平台,吸引社会资本共同参与海岛生态文明建设。面对公共卫生事件或极端天气等外部风险时,考虑设立突发事件应急基金及构建综合管理体系,以维护生态安全与旅游系统正常运转。

三是要强化技术赋能与数字化管理的实践应用。兼顾海岛旅游发展与生态安全,需要不断提升决策与管理的精准度。通过遥感监测、地理信息系统、智慧旅游大数据平台等技术手段,对海岛生态环境、旅游承载力、旅游市场及游客行为进行实时监测与动态调控;引入AI算法对海岛旅游生态风险进行评估和预警,建立“事前预防—事中管控—事后反馈”的闭环式管理机制,优化海洋旅游地生态环境保护策略。

四是要深化社区参与和游客环境意识培养。首先,建立智慧共治平台,利用数字技术和大数据实现社区、游客与环保组织的信息共享,并通过积分奖励机制激励社区居民参与海岛生态保护。其次,推动绿色产业链重构,支持社区居民发展绿色旅游,提高其经济收入,同时增强其环保责任感。最后,发展生态共创项目,鼓励游客与居民共同设计绿色旅游项目,如绿色建筑和可持续旅游线路,深化游客与社区的情感连接,让他们成为海岛生态保护的积极参与者。

| [1] |

Whittaker R J, Fernández-Palacios J M. Island biogeography: ecology, evolution, and conservation[M]. Oxford: Oxford University Press, 2020.

(  0) 0) |

| [2] |

Scandurra G, Romano A A, Ronghi M, et al. On the vulnerability of Small Island Developing States: a dynamic analysis[J]. Ecological Indicators, 2018, 84: 382-392. DOI:10.1016/j.ecolind.2017.09.016

(  0) 0) |

| [3] |

Pouponneau A. Blue economy: the perspectives of small island developing states[J]. Small States & Territories, 2023, 6(1): 69-82.

(  0) 0) |

| [4] |

Anirban B. Trends in global coastal tourism development and its eventuality in the era of climate change[J]. Disaster Advances, 2020, 13(9): 17-25.

(  0) 0) |

| [5] |

Lim C C, Cooper C. Beyond sustainability: optimising island tourism development[J]. International Journal of Tourism Research, 2009, 11(1): 89-103. DOI:10.1002/jtr.688

(  0) 0) |

| [6] |

Yang J, Ge Y, Ge Q, et al. Determinants of island tourism development: the example of Dachangshan Island[J]. Tourism Management, 2016, 55: 261-271. DOI:10.1016/j.tourman.2016.03.001

(  0) 0) |

| [7] |

Pathak A, Van Beynen P E, Akiwumi F A, et al. Impacts of climate change on the tourism sector of a Small Island Developing State: A case study for the Bahamas[J]. Environmental Development, 2021, 37: 100556. DOI:10.1016/j.envdev.2020.100556

(  0) 0) |

| [8] |

Matias T P, Leonel J, Imperador A M. A systemic environmental impact assessment on tourism in island and coastal ecosystems[J]. Environmental Development, 2022, 44: 100765. DOI:10.1016/j.envdev.2022.100765

(  0) 0) |

| [9] |

Wu W, Zhang J, Sun Z, et al. Attribution analysis of land degradation in Hainan Island based on geographical detector[J]. Ecological Indicators, 2022, 141: 109119. DOI:10.1016/j.ecolind.2022.109119

(  0) 0) |

| [10] |

Shi Z, Jiang Y, Zhai X, et al. Assessment of changes in environmental factors in a tourism-oriented Island[J]. Frontiers in Public Health, 2023, 10: 1090497. DOI:10.3389/fpubh.2022.1090497

(  0) 0) |

| [11] |

Shaalan I M. Sustainable tourism development in the Red Sea of Egypt threats and opportunities[J]. Journal of Cleaner Production, 2005, 13(2): 83-87. DOI:10.1016/j.jclepro.2003.12.012

(  0) 0) |

| [12] |

van der Velde M, Green S R, Vanclooster M, et al. Sustainable development in small island developing states: agricultural intensification, economic development, and freshwater resources management on the coral atoll of Tongatapu[J]. Ecological Economics, 2007, 61(2-3): 456-468. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.03.017

(  0) 0) |

| [13] |

Figueroa B, Rotarou E S. Sustainable development or eco-collapse: lessons for tourism and development from Easter Island[J]. Sustainability, 2016, 8(11): 1093. DOI:10.3390/su8111093

(  0) 0) |

| [14] |

Thomas A, Baptiste A, Martyr-Koller R, et al. Climate change and small island developing states[J]. Annual Review of Environment and Resources, 2020, 45(1): 1-27. DOI:10.1146/annurev-environ-012320-083355

(  0) 0) |

| [15] |

Zhou B, Xu J M, Yu H, et al. Comprehensive assessment of ecological risks of island destinations—a case of Mount Putuo Island, China[J]. Ecological Indicators, 2023, 154: 110783. DOI:10.1016/j.ecolind.2023.110783

(  0) 0) |

| [16] |

Singh S, Bhat J A, Shah S, et al. Coastal resource management and tourism development in Fiji Islands: a conservation challenge[J]. Environment, Development and Sustainability, 2021, 23(3): 3009-3027. DOI:10.1007/s10668-020-00764-4

(  0) 0) |

| [17] |

Zhang L Y, Chung S S, Qiu J W. Ecological carrying capacity assessment of diving site: a case study of Mabul Island, Malaysia[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 183: 253-259.

(  0) 0) |

| [18] |

Gössling S, Hall C M, Scott D. Coastal and ocean tourism[A]. Salomon M, Markus T(eds). Handbook on marine environment protection[C]. Springer, 2008: 773-790.

(  0) 0) |

| [19] |

李梦程, 王成新, 薛明月, 等. 我国海岛旅游发展与生态环境耦合协调评价与影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2021, 30(5): 1048-1060. (  0) 0) |

| [20] |

Pathak A, van Beynen P E, Akiwumi F A, et al. Impacts of climate change on the tourism sector of a small island developing state: A case study for the Bahamas[J]. Environmental Development, 2021, 37: 100556. DOI:10.1016/j.envdev.2020.100556

(  0) 0) |

| [21] |

Monioudi I Ν, Asariotis R, Becker A, et al. Climate change impacts on critical international transportation assets of Caribbean Small Island Developing States (SIDS): the case of Jamaica and Saint Lucia[J]. Regional Environmental Change, 2018, 18: 2211-2225. DOI:10.1007/s10113-018-1360-4

(  0) 0) |

| [22] |

柯丽娜, 刘佳佳, 阴曙升, 等. 长山群岛旅游生态效率评价及其与旅游经济的互动响应[J]. 旅游论坛, 2022, 15(5): 28-35. (  0) 0) |

| [23] |

Han J. Carrying capacity of low carbon tourism environment in coastal areas from the perspective of ecological efficiency[J]. Journal of Coastal Research, 2018, (83): 199-203.

(  0) 0) |

| [24] |

Lu J, Chen H. How do national marine parks contribute to tourism eco-efficiency in coastal cities? The case of China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2024, 31(18): 27432-27451. DOI:10.1007/s11356-024-32899-6

(  0) 0) |

| [25] |

Castilho D D R. The impacts of the tourism sector on the ecoefficiency of the Latin America and Caribbean countries: a two-stage DEA approach[D]. Coimbra: Universidade da Beira Interior (Portugal), 2020.

(  0) 0) |

| [26] |

McCool S F, Lime D W. Tourism carrying capacity: tempting fantasy or useful reality?[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2001, 9(5): 372-388. DOI:10.1080/09669580108667409

(  0) 0) |

| [27] |

刘世栋, 高峻. 岛屿型旅游目的地旅游环境承载力研究——以上海崇明岛为例[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2014, 42(3): 85-90. (  0) 0) |

| [28] |

Du R, Liu B, Xu M. Current status and trends in island ecosystem services research: a bibliometric analysis from 2000 to 2023[J]. Marine Policy, 2024, 163: 106098. DOI:10.1016/j.marpol.2024.106098

(  0) 0) |

| [29] |

Setiawati M D, Chatterjee U, Djamil Y S, et al. Seribu islands in the megacities of Jakarta on the frontlines of the climate crisis[J]. Frontiers in Environmental Science, 2023, 11: 1280268. DOI:10.3389/fenvs.2023.1280268

(  0) 0) |

| [30] |

孙剑锋, 秦伟山, 曹万云, 等. 海岛经济体脆弱性综合评价与动态演变研究——以舟山市为例[J]. 海洋科学, 2018, 42(6): 96-106. (  0) 0) |

| [31] |

周彬, 王璐璐, 虞虎, 等. 舟山群岛海洋旅游发展策略研究[J]. 宁波大学学报(人文科学版), 2015, 28(4): 105-109. (  0) 0) |

| [32] |

周彬, 赵宽, 钟林生, 等. 舟山群岛生态系统健康与旅游经济协调发展评价[J]. 生态学报, 2015, 35(10): 3437-3446. (  0) 0) |

| [33] |

贺小荣, 王彗瑜, 石彩霞. 长三角地区旅游发展与生态韧性耦合协调关系[J]. 中国生态旅游, 2024, 14(1): 131-150. (  0) 0) |

| [34] |

田里, 闫子豪, 张鹏杨. 基于共生理论的中国边境省域旅游生态安全评价[J]. 中国生态旅游, 2024, 14(2): 391-409. (  0) 0) |

| [35] |

刘佳, 李静, 安珂珂. 旅游产业集聚对旅游环境承载力的影响: 基于面板门槛模型的实证检验[J]. 资源与生态学报(英文版), 2022, 13(6): 1037-1047. (  0) 0) |

| [36] |

杨黎敏, 王坤鹏, 易家林, 等. 耦合生态系统服务的社会生态风险分析框架[J]. 应用生态学报, 2024, 35(5): 1419-1425. (  0) 0) |

| [37] |

梁龙武, 王振波, 方创琳, 等. 京津冀城市群城市化与生态环境时空分异及协同发展格局[J]. 生态学报, 2019, 39(4): 1212-1225. (  0) 0) |

| [38] |

冯雨雪, 李广东. 青藏高原城镇化与生态环境交互影响关系分析[J]. 地理学报, 2020, 75(7): 1386-1405. (  0) 0) |

| [39] |

汤铃, 李建平, 余乐安, 等. 基于距离协调度模型的系统协调发展定量评价方法[J]. 系统工程理论与实践, 2010, 30(4): 594-602. (  0) 0) |

| [40] |

舒小林, 高应蓓, 张元霞, 等. 旅游产业与生态文明城市耦合关系及协调发展研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(3): 82-90. (  0) 0) |

| [41] |

Tapio P. Towards a theory of decoupling: Degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001[J]. Transport Policy, 2005, 12(2): 137-151.

(  0) 0) |

| [42] |

高洪波, 张登银. 基于分形与三次指数平滑的交通流量预测模型[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2018, 38(6): 63-67. (  0) 0) |

2025

2025