2020年,我国正式颁布了《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》),此举标志着我国监护人责任制度得到了进一步完善。随后,2024年,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉侵权责任编的解释(一)》(以下简称《侵权编解释》)的出台进一步明确了在被监护人侵权诉讼中监护人与被监护人应成为共同被告,且应由监护人承担全部的侵权责任。值得注意的是,早在2015年,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法解释》)第67条便明确要求人民法院在被监护人侵权诉讼中将监护人和被监护人作为共同被告。然而,部分法院未严格遵守此规定,学界对于诉讼被告如何确定也存在争议,具体表现为:或将监护人作为单独被告,或将被监护人作为单独被告,或坚持将监护人与被监护人作为共同被告。鉴于此,本文将从民事实体法与民事程序法的双重维度出发,对《侵权编解释》中关于被监护人侵权诉讼中应以监护人和被监护人作为共同被告的规定展开分析,并追溯其实体法依据,同时对我国被监护人侵权诉讼的诉讼形态进行审视。最终,本文旨在提出完善建议,以确保被监护人侵权的责任主体和诉讼被告的确定符合我国民事实体法和民事程序法的法理要求与制度框架。①

① 本文主要对未成年人被监护人侵权诉讼中的侵权责任主体和诉讼被告展开分析,除未成年人的监护人多为父母双方外,其结论也基本适用于成年人被监护人侵权诉讼中的侵权责任主体的认定和诉讼被告的确定。

二、我国监护人责任及监护人诉讼地位的立法和司法现状实体法为诉讼程序预设了框架并施加制约,构建起“权利—诉讼”的结构关联。为了明确被监护人侵诉讼中诉讼主体的确定方式,应先从实体法层面探寻依据,并据此构建相应的诉讼程序。因此,有必要审视我国现行实体法中关于监护人责任的规定,以及程序法中监护人和被监护人在被监护人侵权诉讼中诉讼地位的相关规定,进而分析实体与程序上的衔接是否妥当、合理。

(一) 我国监护人责任及监护人诉讼地位的立法现状 1、民事实体法的相关规定当前我国法律体系下,有关监护人责任的规定主要由《民法典》第1188条予以明确,该条规定源于1987年《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)第133条和2010年《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第32条。《民法通则》第133条规定:“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担民事责任。监护人尽了监护责任的,可以适当减轻他的民事责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用。不足部分,由监护人适当赔偿,但单位担任监护人的除外。”《侵权责任法》第32条在上述规定的基础上进行修改和完善,规定:“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护责任的,可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用。不足部分,由监护人赔偿。”

可以看出,有关监护人责任的规定的主要变化为:一是《侵权责任法》将《民法通则》中的“民事责任”明确为“侵权责任”,从而解决了监护人对被监护人侵权行为所承担责任性质不明确的问题;二是《侵权责任法》将“监护人尽了监护责任的”重新措辞为“监护人尽到监护责任的”,强调监护人实施监护应达到预期的效果或要求,以此形成更为严苛的责任减轻条件;三是尽管《民法通则》和《侵权责任法》均规定“有财产的无民事行为能力人或限制民事行为能力人造成损害时,应优先从本人财产中支付赔偿费用”,但《侵权责任法》就被监护人财产不足情况下的赔偿问题,规定“由监护人赔偿”而非“由监护人适当赔偿”,且未排除单位担任监护人的情况,加大了对被侵权人的保护力度。

《民法典》第1188条基本保留了《侵权责任法》中的规定,未作实质性更改。然而,从《民法通则》到《民法典》,关于监护人责任的条款在理解上一直存在争议。就《民法典》第1188条规定来看:首先,其第1款规定由监护人承担侵权责任,但未明确监护人责任的性质究竟是自己责任还是替代责任;其次,其第2款规定若被监护人有财产,则优先从被监护人本人财产中支付赔偿费用,但未明确在此情况下,被监护人是否具备责任能力,即被监护人是否应当承担侵权责任,抑或第2款规定仅涉及赔偿费用的支付,而不涉及责任的承担。

2024年,《侵权编解释》的出台解决了此前一直遗留的问题。根据《侵权编解释》第5条的规定,在被监护人侵权诉讼中,应由监护人承担全部侵权责任,而被监护人不承担侵权责任。结合《民法典》第1188条之规定,可以得出以下结论:一是监护人责任的性质应为替代责任;二是被监护人不具有责任能力,亦不承担侵权责任,仅在其有财产时优先支付赔偿费用。

2、民事程序法的相关规定关于监护人和被监护人在被监护人侵权诉讼中诉讼地位的规定,首见于2015年施行的《民诉法解释》第67条。该条规定:“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,无民事行为能力人、限制民事行为能力人和其监护人为共同被告。”在此之前,虽然《民法通则》和《侵权责任法》中存在涉及监护人责任的规定,但是程序法层面始终缺乏对监护人和被监护人诉讼地位的明确规定。《民诉法解释》施行后,尽管要求人民法院将监护人和被监护人列为共同被告,但该条规定并未进一步说明监护人和被监护人作为共同被告的诉讼形态。该共同诉讼的性质应为必要共同诉讼还是普通共同诉讼?若是必要共同诉讼,其是固有必要共同诉讼还是类似必要共同诉讼?

这一立法模糊之处直至2024年《侵权编解释》出台方获明确。根据《侵权编解释》第4条的规定,无论被侵权人请求监护人承担侵权责任,还是合并请求监护人及受托履行监护职责的人承担侵权责任,人民法院均须将监护人与被监护人列为共同被告。由此可推知,《侵权编解释》已将此类诉讼形态明确为固有必要共同诉讼,从而解决了2015年《民诉法解释》对共同诉讼性质规定不明这一问题。此种制度设计有助于法院查清侵权事实,便利后续执行程序,具有一定合理性。

然而,值得思考的是,若监护人或被监护人未以诉讼被告的身份参与诉讼,是否必然导致法院查证困难?换言之,即便监护人以法定代理人的身份参与诉讼,被监护人以证人或者第三人的身份参与诉讼,同样可以帮助法院查明侵权事实。[1][2]此外,结合《侵权编解释》第5条和《民法典》第1188条的规定,在被监护人侵权诉讼中“由监护人承担侵权责任”已成定局。由此,仅列监护人为诉讼被告已可解决纠纷,《侵权编解释》却将被监护人侵权诉讼形态明确为固有必要共同诉讼,造成了实体法与程序法的冲突。

(二) 我国监护人责任及监护人诉讼地位的司法现状从我国关于监护人责任的立法演进过程来看,在2024年《侵权编解释》出台以前,《民法通则》《侵权责任法》《民法典》均未明确监护人责任的责任性质以及被监护人是否要承担侵权责任的问题。相应地,在程序法方面,直至2015年《民诉法解释》出台才明确被监护人侵权诉讼中的被告,且未就被监护人侵权诉讼的共同诉讼类型和程序作出进一步规定。加之,《中华人民共和国民事诉讼法》规定由监护人作为无诉讼行为能力人的法定代理人代为参与诉讼,导致监护人有具备诉讼被告和法定代理人双重身份的可能。在司法实践中,各地法院亦对上述规定存在理解上的分歧。

从2015年《民诉法解释》颁布后的司法实践来看,我国仍有部分法院未遵循《民诉法解释》第67条的规定,将监护人或被监护人作为单独被告。具言之,我国司法实践中被监护人侵权诉讼的被告确定较为混乱,主要存在以下情形。第一,法院将被监护人列为单独被告,监护人作为法定代理人参与诉讼。在此情况下,法院一般判决由监护人承担全部的侵权责任,②但也有法院判决由被监护人承担全部的侵权责任。③第二,法院将监护人列为单独被告。在此情况下,法院均判决由监护人承担全部侵权责任。有的二审法院在判决中指出一审法院未按照《民诉法解释》之规定将被监护人列为共同被告,但出于实体审理无误和节约诉讼成本的考虑,未对一审判决进行改判。④第三,法院将监护人和被监护人列为共同被告,同时将该监护人列为被监护人的法定代理人。在此情况下,法院的判决结果也存在差异,主要包括:部分法院认为应由监护人承担全部的侵权责任,包括财产责任和人身专属性较强的民事责任,如赔礼道歉等;⑤部分法院认为应由监护人和被监护人承担连带责任;⑥部分法院认为应由监护人和被监护人承担共同责任,同时由监护人承担补充责任。⑦

② 参见宁夏回族自治区泾源县人民法院(2016)宁0424民初1102号民事判决书、甘肃省兰州新区人民法院(2024)甘0191民初1230号民事判决书。

③ 参见宁夏回族自治区贺兰县人民法院(2017)宁0122民初158号民事判决书。

④ 参见北京市第三中级人民法院(2022)京03民终3187号民事判决书。

⑤ 参见北京市朝阳区人民法院(2018)京0105民初13130号民事判决书、北京市大兴区人民法院(2021)京0115民初18921号民事判决书。

⑥ 参见湖北省竹山县人民法院(2017)鄂0323民初435号民事判决书、辽宁省新民市人民法院(2021)辽0181民初503号之一民事判决书、广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院(2016)桂0108民初4号民事判决书。

⑦ 参见江西省乐平市人民法院(2020)赣0281民初2408号民事判决书、广东省深圳市罗湖区人民法院(2019)粤0303民初36949号民事判决书。

综上所述,在被监护人侵权诉讼的司法实践中,对于诉讼被告、侵权责任承担主体、责任主体承担责任的方式(连带责任抑或补充责任)的认定较为混乱,不仅与我国民事实体法及民事程序法的有关规定相悖,也影响了法律适用的统一性和公正性,亟须通过立法和司法层面的措施加以规范和统一。

三、我国监护人责任性质及监护人与被监护人诉讼地位的理论争鸣与存在的问题如上文所述,程序法应以实体法为依托,因此在分析我国现行法确定的监护人和被监护人作为共同被告参与诉讼的合理性时,应先对实体法中监护人责任的性质进行分析,再探讨程序法上监护人和被监护人诉讼地位的问题。

(一) 监护人责任的性质从《民法典》第1188条的表述来看,被监护人实施侵权行为致人损害时,无论监护人是否存在过错,均应承担侵权责任,尽到监护职责也仅能减轻其责任。从该条规定只能得出监护人责任应遵循无过错原则的结论,无法明确监护人责任的具体性质。我国学界就监护人责任性质的界定,主要存在两种观点:一种观点主张其为自己责任,即监护人因其自身的监护职责而承担责任;另一种观点则倾向于将其视为替代责任,意指监护人应为被监护人的行为后果承担替代性的责任。所谓自己责任,也称为直接责任,即因行为人作为或不作为致人损害而应承担的侵权责任。主张监护人责任为自己责任的学者认为,监护人对被监护人负有监护职责,未履行该职责则须承担被监护人对他人造成损害的责任,即监护人承担的责任是基于其监护义务所产生的。[3]亦有部分学者认为,监护人承担侵权责任并未发生责任的替代,因此并非替代责任。[4]所谓替代责任,也称间接责任,是指因与人有特定关联或与动物、物件存在管领控制关系之人须承担的责任。持监护人责任属替代责任观点的学者认为,在被监护人侵权案件中,责任主体与行为主体分离,监护人实际上是替代被监护人承担责任,即“代人受过”。[5](P273)

笔者认为,将监护人责任定性为自己责任,实际上只考虑了监护人未尽到监护职责的情况,过于片面。若监护人责任为自己责任,意味着监护人自己实施了作为或不作为的侵权行为,但是这种理解并不妥当。首先,在被监护人致人损害案件中,实施侵权行为的显然是被监护人本人,不符合监护人“作为侵权”的条件;其次,根据支持该观点的学说,监护人因其在监护职责上“不作为”而应当承担责任,实际上未理清监护人与被监护人、被监护人与被侵权人之间的关系,监护人未履行监护职责并非造成被侵权人损害的直接原因。

相较之下,笔者更倾向于认为监护人责任实为替代责任。替代责任实际上是责任人因与其存在特定关联的行为人所实施的侵权行为而须向被侵权人承担的责任,其核心要素在于责任主体与行为主体之间的特定联系,以及联系所引发的责任主体对被侵权人的责任承担。根据《民法典》的相关规定,监护人与被监护人之间存在监护关系,并由此引发监护人责任。因此,在分析监护人责任性质的过程中,不可忽略监护人与被监护人之间的特定联系。替代责任之构成不是源于责任人未履行其对被侵权人的直接注意义务,而是源于行为人违背了其对被侵权人所负有的注意义务。尽管责任人可能因未尽到监护职责而承担责任,但此时监护人的“过错”更多是指其在管理、监护行为人上的不足,而非直接等同于对被侵权人承担的注意义务的违反。由此,不能将监护人违反监护职责直接等同于对被侵权人承担的注意义务的违反。同时,也不能将替代责任简单等同于“替代他人承担责任”或“责任的转移”。[6]替代责任有别于“替代他人承担责任”,意味着承担监护人责任与否同被监护人是否承担侵权责任无直接关联,自然也就消除了“监护人责任的承担应以被监护人应承担侵权责任为前提”的顾虑。[7]从侵权责任的构成要件角度出发,若认为监护人责任为替代责任,该责任承担的构成要件应包括:其一,被监护人实施了侵权行为;其二,发生了损害结果;其三,侵权行为与损害结果之间存在因果关系;其四,监护人和被监护人之间存在监护关系。此时,即便被监护人因不具备侵权责任能力而不承担侵权责任,只要不存在被监护人侵权行为的违法性阻却事由,监护人就应承担侵权责任,这样的安排与《民法典》第1188条规定吻合。[6]

综上所述,将监护人责任性质认定为替代责任,在侵权责任的构成要件和监护人的责任来源上均具备合理性,亦符合《民法典》第1188条的立法原意。

(二) 监护人和被监护人的诉讼地位《民诉法解释》出台前抑或出台后,学界对被监护人侵权诉讼中监护人和被监护人诉讼地位的认定持续存在争议,主要存在以下三种观点。

1、以监护人和被监护人作为共同被告持该观点的学者认为,判断某一主体在具体案件中的诉讼地位,核心是应考虑该案件是否涉及其实体权利义务,若涉及则该主体为适格当事人。同理,根据《民法典》第1188条的规定,若被监护人没有财产,监护人须承担实体上的法律责任。该条规定本质上是在监护人和被监护人之间设定了连带关系,由此,监护人和被监护人应作为共同被告参与诉讼。[8]此外,另有部分学者认为,若监护人不以当事人的身份参与诉讼,即二者非共同被告,此时,法院在判决主文中判令监护人承担责任是违背程序法规定的,以此反面论证二者应为共同被告,方才符合程序法理。[9]《民诉法解释》规定,被监护人侵权诉讼中监护人和被监护人应作为共同被告,《侵权编解释》进一步明确该诉讼为固有必要共同诉讼,具备一定合理性。首先,以监护人和被监护人作为共同被告具有实体法依据。根据《民法典》第1188条规定,监护人作为侵权责任的责任主体,在被监护人没有财产的情况下,应以其个人财产承担赔偿责任;若被监护人有财产,则应先以被监护人的个人财产进行赔偿,但此时承担侵权责任的仍为监护人。其次,被监护人为侵权行为实施者,监护人依法为侵权责任承担者,两者均具备诉讼利益,符合程序法理,且将二者列为共同被告有利于查明案件事实。

但是,笔者认为,在我国现行法律框架下,将监护人和被监护人列为共同被告的实体法依据并不充分。从《侵权编解释》第4条规定的表述来看,被监护人侵权诉讼应为固有必要共同诉讼,然而,将该诉讼界定为固有必要共同诉讼缺乏法理上的支持与法律上的依据。[10](P164)第一,固有必要共同诉讼要求多个当事人的诉讼标的合一确定,加之我国采用“实体法说”为通说,意味着所有当事人的诉请必须基于同一实体法律关系。⑧前文已经论述,监护人责任性质为替代责任,故在侵权损害赔偿法律关系中实际包含两层关系,一是被监护人和被侵权人之间的事实侵权关系,二是监护人和被监护人之间的监护关系。显然,被侵权人要求监护人承担侵权责任,与其和被监护人之间发生的侵权事实非基于同一实体法律关系,也就不符合合一确定的标准。[11]第二,反观我国关于监护人责任的实体法规定,即《民法典》第1188条。该条第1款规定已明确监护人是承担侵权责任的唯一主体,被监护人则视有无财产而决定是否进行赔偿费用的支付。有学者主张,该条第2款规定实际上在监护人和被监护人之间设定了连带关系。然而,此观点仅基于赔偿费用支付顺序的单一维度进行阐述,比较片面,且不能合理解释以下情形:在涉及多个连带责任人的情形下,在清偿额度内,权利人可以主张任一责任人全额清偿,各责任人之间没有份额和先后之分。《民法典》第1188条的规定十分明确,一方面,被侵权人仅能请求监护人承担清偿责任;另一方面,若被监护人拥有足以覆盖赔偿额度的财产,监护人便无须赔偿,即便被监护人财产不足,监护人也只是就不足部分进行赔偿。因此,在仅由监护人承担侵权责任的情况下,无共同诉讼成立的余地。

⑧在我国台湾地区的民事诉讼法理上,诉讼标的对于共同诉讼人必须合一确定,如共同诉讼人必须全体一同起诉或一同被诉当事人适格才没有缺陷的,为固有必要共同诉讼。

2、以监护人作为被告有学者认为,应以监护人作为单独被告。从《民法典》第1188条规定来看,监护人是承担侵权责任的唯一主体,即基于被监护人侵权行为而产生的损害赔偿法律关系双方主体为监护人和被侵权人,被侵权人无法向被监护人主张侵权责任。由此,被监护人非适格被告,也就不可能形成共同诉讼的诉讼构造。[12]据此,亦可以避免出现监护人拥有“双重身份”的问题。此外,另有部分学者认为,我国设立监护制度的根本宗旨在于维护被监护人的权益,避免将其置于被告地位能更有效地保障其权益。[13]

笔者认为,由监护人就被监护人的侵权行为承担部分侵权责任具有一定合理性,主要基于以下考量:被监护人为未成年人,往往缺乏独立财产或其所拥有的财产不足以赔偿其造成的损失,故从有效补偿及救济被侵权人受损权益的角度出发,将监护人设定为责任主体并由其支付赔偿费用作为兜底的责任承担方式显得尤为必要。然而,仅以监护人作为被告亦存在不足之处。首先,被监护人作为无民事行为能力人或限制民事行为能力人,民事行为能力上的局限性影响其实施的民事法律行为的效力。被监护人的侵权行为属于事实行为,不属于民事法律行为范畴,不受民事行为能力的限制。[14]尽管在我国当前法律体系下,被监护人不承担侵权责任,但其始终是侵权行为的直接实施者,相较监护人,其与案件的关联性更为直接和紧密,不将其列为被告显然不利于案件事实的查明。其次,一味要求监护人承担被监护人侵权而产生的全部民事责任存在一定的偏颇,一方面会导致监护人所负责任过重,另一方面可能会阻碍未成年人责任意识的培养以及《民法典》侵权预防功能的充分发挥。我国民事侵权责任内容除赔偿损失等财产责任外,还包括停止侵害、赔礼道歉等具有较强人身专属性的民事责任承担方式。人身专属性较强的民事责任由侵权行为的直接实施者——被监护人来承担,更为合理。以赔礼道歉为典型,一方面,从被侵权人的角度出发,他们更渴望能从直接对其造成伤害的来源处获得赔礼道歉;另一方面,由被监护人自己承担赔礼道歉的民事责任,更能有效发挥赔礼道歉本身的效用,这不仅有助于被监护人意识到自己的行为性质,进而培养其责任意识,还能在一定程度上预防其未来再次实施侵权行为。最后,被监护人侵权诉讼中的被侵权人大多也是未成年人,同样为被监护人,如果认为不将实施侵权行为的被监护人列为被告可以避免其出庭以更好地保护其身心健康或权益,那同样作为未成年人的被侵权人却必须作为当事人参与诉讼,有失平衡。

3、以被监护人作为被告部分学者认为,应以被监护人作为被告,监护人作为法定代理人或无独立请求权的第三人参与诉讼。被监护人作为侵权行为的直接实施者,理应为其侵权行为承担责任,并成为民事诉讼法律关系的主体。监护人作为法定代理人,有权代理被监护人进行一切诉讼行为,甚至可以处分被监护人的实体权利。在这种情况下,监护人在民事诉讼中的地位类似于当事人,即便未以当事人的身份参与,也足以保障其在庭审中有充分的机会维护自身合法权益。[15]另有部分学者认为,已满16周岁的未成年人实际上已具备一定程度的行为辨识能力,且17周岁未成年人犯罪频发,倘若继续以“未成年人”这一身份作为豁免理由,使其规避民事责任的承担,显然存在过度庇护之嫌。由此,应确立侵权责任能力制度,并以16周岁作为判断被监护人是否具备侵权责任能力的年龄节点。[11]

然而,笔者认为,仅以被监护人作为被告,亦存在不足之处。根据《民法典》第1188条的规定,被监护人实施侵权行为致人损害的,由监护人承担全部侵权责任,此时被监护人作为被告的实体法依据何在?我国现行法律并未承认侵权责任能力制度,且根据《民法典》的相关规定,仅完全民事行为能力人具备侵权责任能力。由此,作为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的被监护人不具备侵权责任能力,自然也就失去了承担民事责任的实体法基础。此外,将被监护人作为单独被告却判决其监护人承担赔偿责任的做法,也与民事诉讼法规定的法定代理人制度相悖。

四、被监护人承担侵权责任的理论基础——未成年人侵权责任能力制度的构建侵权责任能力是责任承担的基础。然而,在我国现行法律体系下,仅完全民事行为能力人具备侵权责任能力,导致被监护人承担侵权责任无实体法依据。鉴于此,笔者认为有必要构建未成年人侵权责任能力制度,并在此框架下进一步完善被监护人侵权诉讼中责任主体及诉讼被告的认定规则。

(一) 构建未成年人侵权责任能力制度的必要性我国立法上承袭了“广义民事行为能力说”,将民事行为能力与侵权责任能力混淆,以行为人是否具有民事行为能力来决定其是否具备侵权责任能力。⑨从《民法典》第1188条的规定来看,法律直接否认了无民事行为能力人和限制民事行为能力人的侵权责任能力,其实施侵权行为造成他人损害的,一律由监护人承担侵权责任。笔者认为,是否具有民事行为能力并不能决定一个人是否具备侵权责任能力,以此为基础构建无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为致人损害案件的责任承担规则并不科学。

⑨ 该说认为,广义的民事行为能力不仅包括实施合法的民事行为并取得民事权利和承担民事义务的能力,也包括因实施违法行为而承担相应民事责任的能力。

不可否认的是,民事行为能力与侵权责任能力存在一定关联,二者都关注行为人对自己实施的行为在法律上的性质和后果的认识程度。但需要注意的是,即便民事行为能力与侵权责任能力相关联,二者也并不等同。首先,民事行为能力侧重行为人以其意思表示独立实施民事行为,而侵权行为属事实行为,不属于民事法律行为范畴,因此对行为人行为意思表示真实性的评估不再成为必要环节。换言之,行为人是否承担责任与其是否具有行为意思能力没有直接关联。[14]其次,二者的判断标准存在差异,即便二者均关注行为人是否能够认识到行为的性质,但要求的认识程度存在差别。具体而言,在民事法律行为范畴内,行为人主动投身于交往活动中要求其具备高度的理性判断能力,能够精确评估相关利害关系并有效控制自身行为,以确保行动能够达成预期的法律效果。然而,在侵权行为领域,行为人无须通过个人意志积极追求法律上的益处,仅须避免侵犯他人合法权益。若行为人能够识别自身行为的社会属性或潜在风险,即被视为具备识别能力,进而可能构成过错,并应承担由此产生的责任,也就是说具备责任承担能力。

另外,随着我国九年义务教育的全面推广和当代科技的迅速发展,未成年人接触社会的时机更早,途径也更为广泛。在此背景下,未成年人的认知能力与判断能力显著提升,同时,未成年人拥有个人财产的现象也日益普遍,这使他们具备了更高的承担法律后果的能力。因此,继续沿袭过往一味否认未成年人责任能力的做法,显然已不合时宜。进一步说,如果认为未成年人一律不具备侵权责任能力,试想这样一种情况:一位6周岁的儿童和一位17周岁的未成年人对他人实施侵权行为,致使他人受到损害,两者均因不具备侵权责任能力而无须承担责任。这一做法显然缺乏合理性与可接受性。

此外,民法中的责任自负原则,也称为个人责任原则,实质是个人在从事某种行为后,必须为自己行为产生的后果负责。考虑到未成年人的心智尚未成熟,通常情况下有别于成年人,未成年人的侵权责任能力相对有限。尽管如此,无论监护人有没有过错,都要求其替代未成年人承担所有不利后果的做法仍缺乏合理性。监护人承担监护职责,照顾、保护、教育和引导未成年人,若其已妥善履行这些职责,未出现过错,且未成年人的行为完全属于自主决策,此种情况下将不利后果全部归责于监护人有失公允。在未成年人没有财产的情况下,其无须对其自主决策后实施的行为承担任何后果,转而让监护人承担责任,有违监护人制度设置的初衷,也不利于未成年人的成长。甚至可能导致如下局面:未成年人明知自己在没有财产的情况下无须承担任何不利后果,进而变本加厉地多次实施或实施更为严重的侵权行为,最终酿成犯罪。由此,让未成年人在逐渐成长的过程中逐步承担更多责任是合情合理的。

基于上述论证,侵权责任能力制度将为被监护人承担侵权责任提供实体法上的明确依据。在该制度的基础上,进一步完善被监护人侵权案件的诉讼主体规则显得尤为合理且必要。

(二) 未成年人侵权责任能力的判断标准侵权责任能力制度的核心内容在于判断标准的选择,域外承认侵权责任能力制度的国家和地区关于侵权责任能力的判断标准主要包括四种模式,分别是以日本和我国台湾地区为代表的识别能力标准,⑩以荷兰为代表的年龄标准,以德国为代表的“年龄+识别能力”标准,⑪以前苏联等为代表的行为能力标准。

⑩《日本民法典》第713条规定:“因精神上的障碍,在处于对自己的行为缺乏辨识能力的状态下,给他人造成了损害的人,不负赔偿的责任。但因故意或过失而导致一时性的状态时,不在此限。”我国台湾地区民法第187条规定:“无行为能力或限制行为能力人,不法侵害他人之权利者,以行为时有识别能力为限,与其法定代理人连带负损害赔偿责任。行为时无识别能力者,由其法定代理人负损害赔偿责任。”

⑪《德国民法典》第828条规定:“(1)满7岁的人不对其所加给他人的损害负责任;(2)已满7岁但未满10岁的人,不对其在有关汽车、有轨交通工具或悬空缆车的事故中所加给他人的损害负责任。已满7岁但未满10岁的人故意因其损害的,不适用前句的规定;(3)已满18岁的人的责任未依第1款或第2款被排除危险,其在实施加害行为时不具备对于识别责任为必要的理解力的,不对其所加给他人的损害负责任。”

笔者在上文已经简单阐述,所谓识别能力,是指行为人是否具备理解自己行为及其后果的能力,以及预见其违法后果的心理能力。采用识别能力标准来判断行为人是否具备侵权责任能力存在一定合理性,其侧重考察行为人的主观识别能力,据此判断行为人是否具备承担民事责任的能力,从而强化了过错侵权责任认定及承担的逻辑性与合理性。然而,此种模式在实践操作中存在困境。在识别能力标准模式下,行为人具备识别能力即意味着其具备侵权责任能力。将该模式应用于被监护人侵权案件时,若被监护人具备识别能力,自然能够成为被诉对象。这进而要求法院在列明当事人时,必须具体评估被监护人是否具备识别能力,对被监护人识别能力的主客观因素进行全面审查。这无疑不合理地增加了司法成本。即便法院经审查判定行为人不具备识别能力,也仅解决了其无法成为被告的问题,有浪费司法资源之虞。另外,笔者也不认同行为能力标准模式,具体原因已在上文进行阐述,此处不再赘述。

综上,笔者认为,可以采用年龄标准来判断未成年人侵权责任能力。依据客观的年龄界限来判断未成年人是否具备侵权责任能力,可以确保结果的可预测性,同时也有助于法院从大量的个案审查中抽身,转而对行为人的侵权责任能力作出概括性判断,降低司法成本。在采用年龄标准的基础上,如何进一步构建认定标准便成为核心问题。如前文所述,民事行为能力和侵权责任能力之间存在关联性。因此,在确定侵权责任能力判断标准时,可以参考域外及我国关于民事行为能力年龄标准的相关规定。《荷兰新民法典》第6编第164条规定,“14岁以下儿童的行为不得被视为其不法行为”,第165条规定,“14岁或以上的人因精神或身体残疾的影响而采取的行为,该行为应被视为一种行动,即使行为人系受到精神或身体缺陷而实施的行为,也不影响其被视为不法行为”。据此,荷兰法采取了二分法,认为14周岁以下的自然人一概不具备侵权责任能力,14周岁及以上的自然人无论其精神状态如何,均具备侵权责任能力。美国部分州在其司法实践中采纳了“rule of sevens”规则,即7周岁以下的儿童被视为不具备过失能力,对于7周岁至14周岁的未成年人,法律推定其不具备过失能力,但该推定可被证据推翻;对于14周岁至21周岁的未成年人,法律推定其具备过失能力,该推定同样可被证据推翻。另外,德国采用“年龄+识别能力”标准,就年龄部分而言,《德国民法典》第828条以7周岁和10周岁为年龄节点:未满7周岁的未成年人不对其施加给他人的损害承担责任,已满7周岁但未满10周岁的未成年人原则上应对其造成的损害承担责任,但存在例外情形。[16](P305)笔者已多次阐述一概认为18周岁以下的未成年人不具备侵权责任能力的不合理之处,故自然不得以18周岁作为判断标准。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将刑事责任年龄下调至12周岁,这一调整是对未成年人犯罪呈现低龄化趋势的回应。从法律层面来看,下调刑事责任年龄并非随意之举,而是对当前社会环境和未成年人心理发展状况的回应。随着当前社会的快速发展和信息时代的到来,未成年人接触社会的渠道日益多样化,他们所面临的诱惑和挑战也愈发复杂。在这一背景下,未成年人的心理成熟度得到了显著提升,他们开始更早地理解并参与到社会活动中。因此,当未成年人犯罪年龄下调时,可以合理推断,未成年人识别能力的形成时间确实有所提前。此外,1998年,《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第148条,实际上在一定程度上认可了限制民事行为能力人具备侵权责任能力,而根据《民法通则》第12条的规定,不满10周岁的未成年人是无民事行为能力人,10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。但考虑到未成年人的识别能力形成时间较以往更早,《民法典》将无民事行为能力人的年龄节点下调至8周岁也是基于此考量。

综上所述,笔者主张在认定未成年人侵权责任能力时,应借鉴域外经验,并参照我国《民法典》有关民事行为能力的规定,采用二分法确定具体标准:认定未满8周岁的未成年人不具备侵权责任能力,已满8周岁但未满18周岁的未成年人具备侵权责任能力。需要特别说明的是,探讨过程默认未成年人没有精神缺陷,未就精神状态对未成年人侵权责任能力的影响展开论述。

五、我国被监护人侵权诉讼中被告的确定与责任的承担在构建未成年人侵权责任能力制度框架后,可以明确规定如下被监护人实施侵权行为致人损害的责任归属原则:一是未满8周岁的未成年人不具备侵权责任能力,其实施侵权行为造成损害的,应由其监护人承担全部的侵权责任;二是已满8周岁未满18周岁的未成年人具备侵权责任能力,其实施侵权行为造成损害的,原则上应由其自己承担侵权责任。相应地,在被监护人侵权诉讼中,前者应以监护人为诉讼被告,后者原则上应以被监护人为诉讼被告。然而,为有效救济被侵权人的受损权益,也存在监护人适当支付赔偿费用或者承担补充赔偿责任的可能。

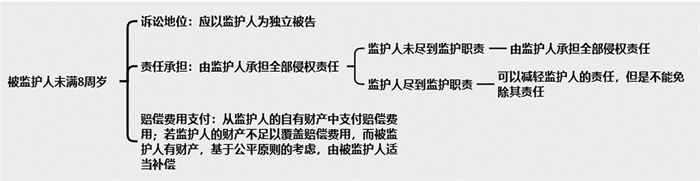

(一) 被监护人不具备侵权责任能力时被监护人侵权诉讼被告的确定与责任的承担在被监护人不具备侵权责任能力时,被监护人侵权诉讼中被告的确定与责任承担者的判断流程如图 1所示。

|

图 1 被监护人未满8周岁时被监护人侵权诉讼中被告的确定与责任的承担 |

被监护人未满8周岁时,因其不具备侵权责任能力,由监护人为被监护人的侵权行为承担替代责任,此时应以监护人为单独被告提起诉讼。法院经审理认为监护人没有尽到监护职责的,应当由监护人承担全部责任。从监护责任程度的角度出发,监护人对未满8周岁的被监护人的监护职责显然比对已满8周岁未满18周岁的被监护人更重。由此,当未满8周岁的被监护人实施侵权行为致人损害时,由监护人承担全部侵权责任是符合逻辑的。此外,对于监护人已尽到监护职责的情况,可以减轻其责任,但不能免除其责任。⑫

⑫ 该判断的具体理由与《民法典》第1188条的规定相同。

此外,现实生活中可能会存在监护人的财产十分有限,而被监护人的财产较为充裕的情况。在此情况下,被侵权人可能无法得到充分的赔偿。由此,在侵权法律关系中,应重点关注被侵权人受损权益的补偿,在监护人的财产不足以覆盖赔偿费用,而被监护人有个人财产时,基于公平责任原则,应由被监护人就不足部分进行适当补偿。⑬笔者认为,基于公平责任原则要求被监护人进行适当补偿,实质上是让其承担公平责任,此举具有合理性。具体而言,公平责任,又称衡平责任,虽冠以“责任”之名,却并非一种责任,其核心目的不在于判定责任归属,而在于实现公平。[17](P305)《民法典》第1186条对公平责任原则在侵权责任中的适用作出了原则性规定,强调法院在适用时必须依据法律而行,不得直接行使自由裁量权。例如,《民法典》第1190条第1款特别指出,完全民事行为能力人因故暂时丧失识别能力造成损害,且不存在过错的,根据其经济状况对受害人进行适当补偿。鉴于此,笔者认为,对于不具备侵权责任能力的被监护人,由于其识别能力缺失,可参照《民法典》第1190条规定,当监护人财产不足以覆盖赔偿费用,而被监护人有财产时,依据公平责任原则,由被监护人对被侵权人进行适当补偿。

⑬ 类似做法可见我国台湾地区民法第187条第3项的规定,该项规定:“如不能依前二项规定受损害赔偿时,法院因被害人之声请,得斟酌行为人及其法定代理人与被害人之经济状况,令行为人或其法定代理人为全部或一部之损害赔偿。”

也即,被监护人应承担支付一定赔偿费用的“责任”,被监护人承担这种“责任”的前提是监护人的财产不足以覆盖赔偿费用。⑭与此同时,法院应当在判决中写明:当监护人的个人财产无法足额覆盖赔偿费用时,被监护人须依据既定比例(具体比例应明确注明)承担适当的补偿“责任”。当案件进入执行程序,原则上应由监护人作为被执行人。在执行法院穷尽对监护人财产的执行措施后、仍未能满足赔偿要求的情况下,基于执行力主观范围扩张的理论,执行申请人可以向法院申请追加被监护人为被执行人,从而继续执行被监护人的个人财产。[18]

⑭ 此处的“责任”不是一般意义上的赔偿责任,仅是出于公平责任原则的补偿。

最后,鉴于未满8周岁的被监护人因其年龄限制,往往无法充分识别其实施行为的性质,或仅具备有限的识别能力,相应地,在理解赔礼道歉等民事责任的性质上也存在明显的局限性。因此,要求这类不具备侵权责任能力的被监护人承担赔礼道歉等具体民事责任,在法律层面上缺乏实际意义。即便法院最终未判决由被监护人承担赔礼道歉等民事责任,也不影响法院依法采取当庭训诫、庭外教育等措施,以达到教育、监督及管束的法律与社会目标。

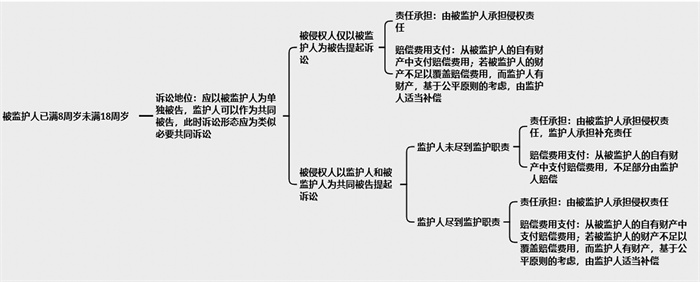

(二) 被监护人具备侵权责任能力时被监护人侵权诉讼被告的确定与责任的承担在被监护人具备侵权责任能力时,被监护人侵权诉讼中被告的确定与责任承担者的判断流程如图 2所示。

|

图 2 被监护人已满8周岁未满18周岁时被监护人侵权诉讼中被告的确定与责任的承担 |

被监护人已满8周岁未满18周岁时,其已具备侵权责任能力。因此,被侵权人提起诉讼时,原则上应以被监护人为单独被告,并由其监护人作为法定代理人参与诉讼。法院经审理认为侵权责任成立的,应判决被监护人承担全部侵权责任,无论是人身专属性较强的民事责任还是不具备人身专属性的财产责任。需要注意的是,要求具备侵权责任能力的被监护人就其侵权行为承担责任,与保护未成年人的原则并不矛盾。相反,这是通过明确的行为规范,促使其在合理范围内谨慎行事。如此,既保障了未成年人的合法权益,又对其行为施加了必要的约束,以实现对未成年人的积极引导和保护。另外,此种情况下,还要考虑已满8周岁未满18周岁且已具备侵权责任能力的被监护人没有财产或者财产不足以覆盖赔偿数额的情形。理论上,可由被监护人自行承担责任,待日后其有财产后再由执行申请人申请恢复执行,但如此便忽略了我国民事责任体系中及时救济被侵权人受损权益的原则。因此,出于有效救济被侵权人受损权益和公平责任原则的考虑,应由监护人进行适当补偿。也即,监护人应承担支付一定赔偿费用的“责任”,监护人承担这种“责任”的前提是被监护人的财产不足以覆盖赔偿费用。同样,由监护人基于公平责任原则对被侵权人进行适当补偿的理由同上文,此处不再赘述。

当然,即便法院最终判决由监护人适当补偿,亦有相应的程序保障,即法定代理人已被切实赋予参与诉讼程序的正当权利,且享有全面的程序性权利。故监护人以法定代理人的诉讼地位参与诉讼实质上等同于当事人,即便法院判决监护人承担相应责任,也是建立在其已充分发表庭审意见的基础上;况且监护人对判决不服的,也可以被监护人名义提起上诉或提出执行异议。[11]与此同时,法院应当在判决中写明:当被监护人的个人财产无法足额覆盖赔偿费用时,监护人须依据既定比例(具体比例应明确注明)承担适当的补偿“责任”。当案件进入执行程序,原则上应由被监护人作为被执行人。在执行法院穷尽对被监护人财产的执行措施后、仍未能满足赔偿要求的情况下,基于执行力主观范围扩张的理论,执行申请人可以向法院申请追加监护人为被执行人,从而继续执行监护人的财产。

此外,将被监护人单独列为被告,与我国关于本诉及反诉中当事人地位的相关法律规定亦相契合。具体而言,在涉及被监护人侵权的案件中,若未成年被侵权人作为原告提起诉讼,并由其监护人担任法定代理人,同时选择将侵权人(即被监护人)及其监护人列为共同被告,则在后续的庭审程序中,若被告方提出反诉,依据我国现行法律规定,此时的反诉原告应当是被监护人本人,其监护人则相应地成为反诉原告的法定代理人,反诉被告则为原案件中的被侵权人。显然,此时本诉和反诉中当事人的诉讼地位发生变化,导致两者之间的对应关系变得错综复杂,无法一一对应。相反,若在本诉中以被监护人单独作为被告,这一困扰便迎刃而解。

最后,当被侵权人同时主张监护人未尽到监护职责时,可以一并起诉监护人,法院也应将其作为诉讼的共同被告。需要注意的是,正如上文所述,被侵权人请求被监护人和监护人承担责任系基于不同的法律关系。在此情况下,因诉讼标的具有牵连关系,被侵权人可以选择单独起诉或一并起诉,若被侵权人选择被监护人为被告提起诉讼,法院无须依职权追加监护人为共同被告。因为在此情况下,监护人和被监护人虽为共同被告,但并非固有必要共同诉讼中的共同被告,而是类似必要共同诉讼中的共同被告。⑮[19]在被侵权人将二者列为共同被告的情况下,虽然被监护人已具备侵权责任能力,但其仍为被监护人,监护人仍应承担相应的监护职责。因此,在被监护人实施侵权行为致人损害的案件中,法院还应区分监护人是否已尽到监护职责,以判断监护人是否应承担责任。具体而言,当监护人未尽到监护职责时,仍由被监护人承担全部的侵权责任,监护人承担补充责任。这样做的理由在于:损害是由被监护人的侵权行为直接导致的,具备侵权责任能力的被监护人理应承担全部侵权责任;监护人虽然未能尽到监护职责,但是未尽到监护职责与损害的发生仅具有间接的关系,因此监护人仅承担补充责任。与此同时,法院也应当在判决中写明这一情况。当案件进入执行程序,被监护人和监护人可以作为共同被执行人,在执行法院穷尽对被监护人财产的执行措施后、仍未能满足赔偿要求的情况下,可以执行监护人的财产。与之相反,当监护人已尽到监护职责时,应由被监护人承担全部侵权责任。与此同时,法院应当在判决中写明:当被监护人的个人财产无法足额覆盖赔偿费用时,监护人须依据既定比例(具体比例应明确注明)承担适当的补偿“责任”。具体理由及之后的执行程序,与被监护人作为单独被告相同,此处不再赘述。

⑮ 类似必要共同诉讼,实际上是一种介于固有必要共同诉讼和普通共同诉讼之间的共同诉讼,是指当事人既可以分别诉讼,也可以合并诉讼,但如果合并诉讼,法院必须合一裁判的必要共同诉讼形态。

六、结语《民诉法解释》及《侵权编解释》有关被监护人侵权诉讼中诉讼主体地位的规定,均脱离了《民法典》第1188条规定的既有框架,割裂了民事实体法与程序法之间的关系,未能充分考虑请求权基础及共同诉讼理论。此外,有必要重新审视《民法典》第1188条所规定的监护人须为被监护人的侵权行为承担全部侵权责任这一条款,判断这一条款是否与当前我国未成年人心智较早成熟的实际情况相契合。鉴于此,有必要对《民法典》第1188条进行调整和完善。具体而言,在确立侵权责任能力制度的前提下,以8周岁作为判断未成年人是否具备侵权责任能力的年龄标准。在此基础上,未满8周岁的未成年人实施侵权行为致人损害的,应由其监护人承担侵权责任,由其监护人作为诉讼的单独被告;8周岁以上的未成年人实施侵权行为致人损害的,既可以由被监护人作为诉讼的被告,也可以由被监护人和监护人作为诉讼的共同被告,具体以何者为被告起诉,应由原告选择。由此,可以实现民事实体法与民事程序法的协调,进而推进我国民事法一体化进程。

| [1] |

孟俊松. 被监护人侵权案件谁为被告[N]. 人民法院报, 2005-09-25(04).

(  0) 0) |

| [2] |

杨立新. 中国侵权行为形态与侵权责任形态法律适用指引——中国侵权责任法重述之侵权行为形态与侵权责任形态[J]. 河南财经政法大学学报, 2013, 28(5): 13-27. (  0) 0) |

| [3] |

郑春灵, 刘宁. 论我国被监护人侵权责任的立法完善——兼评《侵权责任法》第32条[J]. 南京航空航天大学学报(社会科学版), 2019, 21(1): 57-62. (  0) 0) |

| [4] |

汪峰, 肖锋. 监护人承担之侵权责任并非替代责任[J]. 社科纵横(新理论版), 2010, 25(4): 130. (  0) 0) |

| [5] |

杨立新. 侵权责任法[M]. 北京: 法律出版社, 2020.

(  0) 0) |

| [6] |

孙玉红. 我国监护人责任规范的反思与再解读[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2016, 34(1): 104-111. (  0) 0) |

| [7] |

李永军. 论监护人对被监护人侵权行为的"替代责任"[J]. 当代法学, 2013, 27(3): 59-67. (  0) 0) |

| [8] |

刘晓英. 对监护人民事诉讼地位的再探讨[J]. 现代法学, 1997, (1): 57-59. (  0) 0) |

| [9] |

刘保玉. 监护人责任若干争议问题探讨[J]. 法学论坛, 2012, 27(3): 38-47. (  0) 0) |

| [10] |

陈计男. 民事诉讼法论[M]. 台北: 三民书局, 1994.

(  0) 0) |

| [11] |

包冰锋, 郎莉. 论被监护人侵权之诉的被告: 兼评《民法典》侵权责任编解释征求意见稿第七条[J]. 河南财经政法大学学报, 2024, 39(1): 145-154. (  0) 0) |

| [12] |

祝颖. 我国监护人责任诉讼形态的反思与厘定[J]. 河北法学, 2020, 38(8): 125-135. (  0) 0) |

| [13] |

严金容. 论被监护人侵权诉讼中被监护人和监护人的诉讼地位——兼评《民诉法解释》第67条[J]. 司法改革论评, 2017, (2): 102-113. (  0) 0) |

| [14] |

匡爱民, 魏盛礼. 自然人民事责任能力理论的重新检讨——兼论被监护人致人损害民事责任归属的立法选择[J]. 河北法学, 2004, (12): 32-35. (  0) 0) |

| [15] |

王杏飞. 论监护人的侵权责任与诉讼地位——以《民法典》第1188条的适用为中心[J]. 法学评论, 2021, 39(2): 121-129. (  0) 0) |

| [16] |

陈卫佐. 德国民法典(第三版)[M]. 北京: 法律出版, 2010.

(  0) 0) |

| [17] |

张玉敏. 民法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.

(  0) 0) |

| [18] |

肖建国, 刘文勇. 论执行力主观范围的扩张及其正当性基础[J]. 法学论坛, 2016, 31(4): 17-24. (  0) 0) |

| [19] |

汤维建. 论类似必要共同诉讼的制度性导入[J]. 中国政法大学学报, 2022, (1): 38-49. (  0) 0) |

2025

2025