2. 青岛大学 数学与统计学院,山东 青岛 266071

2. School of Mathematics and Statistics, Qingdao University, Qingdao 266071, China

资源基础观认为,资金约束是制约企业开展高质量创新活动的重要因素之一。充足的资金一方面能够吸引更多高素质人才参与高质量的创新活动,另一方面能够使企业更聚焦于前沿技术研发,提升高质量创新成果产出水平。在国家大力推动制造业向高端化、智能化方向发展的背景下,作为实体经济主体的制造企业的研发和技术创新等活动更为频繁,因此更加需要资金的支持。但仅依靠传统的融资方式无法满足所有类型企业的需要,而风险投资作为资本市场中更加活跃的力量,更加专注于对技术创新活动频繁、发展潜力大的新兴企业进行投资,为越来越多的创新型企业成长提供了发展机会。[1]

在实践中,风险投资虽然为企业,特别是科技型中小企业提供了重要的融资渠道,但从其运作情况看,单靠风险投资无法弥补传统金融机构留出的融资缺口,市场失灵的现象时有发生。为有效缓解上述情况,充分发挥风险投资市场对企业技术创新的支持作用,政府背景风险投资应运而生。从政府背景风险投资在创新体系中担任的角色来说,作为政府发起、私人部门管理的“基金中的基金”,[2]其能够弥补私人风险投资的不足,[3]发挥政府政策引导和资金支持的关键作用,有效增加对创新型企业的资本供给,吸引社会投资,进而改善融资环境, 有利于企业创造出能够适应市场需求的高质量创新成果。[3][4][5]从目标契合性的角度来看,促进创新通常是政府背景风险投资最重要的政策目标,这与企业促进产品或技术创新来提升竞争力、获取更多市场份额的最终目标相一致。进一步地,政府背景风险投资能够通过提高微观层面企业创新能力带动中观层面产业竞争力的提升,进而提升宏观层面国家创新竞争力,这也符合创新型强国建设的迫切要求。通过优化政府背景风险投资的策略和模式,可以进一步激发各类企业的创新活力,推动形成有利于创新成果涌现和转化的良好环境。然而,现有研究对政府背景风险投资与企业创新质量的关系尚未达成一致意见。更有学者指出,政府背景风险投资存在保守性强及专业性不足等特征,反而抑制了受资助企业的创新水平。[3][6]那么,政府背景风险投资究竟能否有效提升企业创新质量,其促进高质量创新活动的设立初衷是否有效实现?

另外,管理者权力作为企业内部战略决策过程的核心要素,能够影响包括资金在内的创新资源的配置。同时,市场竞争作为企业进行创新活动的重要外部环境因素,是否也在政府背景风险投资与企业创新质量间起着一定的作用,并影响管理者权力在二者关系间效应的发挥?进一步来说,由于我国不同区域金融发展水平存在差异,政府背景风险投资在金融欠发达地区能否补充原有投资市场的缺失,引导企业更好地提升创新质量?同时,考虑到地方政府作为企业创新生态系统中的重要利益相关者,政府对于创新的偏好能否影响政府背景风险投资效应的发挥?以上的一系列问题都有待解答。

基于此,本文以创业板上市制造企业为研究对象,在实证分析政府背景风险投资对样本企业创新质量影响效应的基础上,探讨管理者权力和市场竞争对二者关系的调节作用以及二者联合效应的影响。同时,进一步检验了政府背景风险投资在不同金融发达程度和地方政府创新偏好区域,对企业创新质量影响的差异。本研究可能存在以下贡献。第一,本研究以创业板制造企业为研究对象,有助于深入理解创新型成长企业创新活动开展的特点及激励机制,补充有关该类型企业研究的相关文献。第二,已有关于企业创新的研究大多关注创新数量,但企业的创新质量才是衡量其创新成果的价值、实用性和市场影响力的核心维度。高质量的创新通常具有更高的技术含量和附加值,能够为企业带来独特的产品或服务,是其真正竞争力所在。[7]有鉴于此,本研究聚焦企业创新质量的提升机制,从融资视角揭示了如何确保资金精准流向具有较高发展潜力的创新项目,从而带来具有高技术含量和市场效益的创新成果,为企业实现高质量发展、降低创新风险和增强可持续发展能力提供启示。第三,本研究综合考虑企业的内外部环境因素,检验了管理者权力和市场竞争分别对“政府背景风险投资—企业创新质量”这一关系的调节作用以及两者的交互效应,进一步拓展了政府背景风险投资影响企业创新作用发挥的边界条件研究。[8]研究结果将有助于评估“创新驱动发展”背景下政府背景风险投资的角色与作用,为完善风险投资政策设计及提高企业创新质量提供经验证据。

二、文献综述 (一) 政府背景风险投资与企业创新政府背景风险投资的设立以鼓励企业开展创新活动的政策初衷为导向,倾向于投资年轻的、成长中的创业型企业,[9]以解决市场失灵问题,而创业板制造企业是最符合此类特点的企业类型之一。从作用效果来看,Alperovych等指出,政府背景风险投资的参与能够有效促进技术型企业的创新产出。[4]究其原因,强皓凡等认为,政府背景风险投资能够纾解企业融资约束压力,进而提升企业创新质量。[10]Guerini和Quas的研究发现,政府背景风险投资因具有独特的“认证效应”,能够为企业吸引更多资源,有利于更好地开展创新活动。[5]张伟科也认为,政府背景风险投资有更强的创新取向和更长的投资时间,对失败容忍度更高,有利于企业高质量创新成果产出。[11]然而,政府背景风险投资的决策会在一定程度上受地区官僚主义影响,导致投资效率与市场需求不匹配,以致运作效率低下。同时,由于缺乏专业技能,其对企业的增值服务低效,造成受资企业在创新质量方面表现不佳。[6]Bertoni和Tykvova的研究显示,政府背景风险投资作为独立投资者时,企业的创新往往处于较低水平。[3]

(二) 管理者权力与企业创新现代企业的管理者往往被赋予极大的管理权力,负责企业的实际管理和重大战略的制定与执行,拥有经营决策权,处于核心地位。Pucheta-Martínez和Gallego-Álvarez认为,作为一种企业战略的管理者权力增强了管理者对风险感知的乐观态度,使其更关注创新过程的探索,进而增加企业研发投入,有利于高质量创新活动开展。[12]Zhang等则发现,权力更大的管理者也会更多地考虑自身的社会形象,并将他们的管理注意力引导至产生高质量创新的研发活动中。[13]但也有学者持相反观点,认为管理者具有自利倾向,管理者权力为他们的寻租行为创造了机会,且权力越大其越有可能左右公司决策,减少高风险、收益慢的技术创新活动。[14]随着研究的深入,史会斌和杨东进一步指出,管理者权力中的所有权权力、专家权力和声誉权力与探索式创新呈正相关关系,而结构权力与探索式创新呈负相关关系。[15]

(三) 市场竞争与企业创新从公司治理视角来看,市场竞争通常被视为企业创新的重要外部环境。邓新明和郭雅楠指出,市场竞争程度越低,行业市场越稳定,创新的不确定性和研发成本也会降低,且在此种情况下企业能通过其所占有的市场份额来获取垄断利润,将更多资金用于研发投入,激发企业进行高质量创新。[16]Norbäck和Persson则认为,市场竞争加剧可以提高创新产品的相对盈利能力,使创新产品得到增值,从而有利于高质量创新活动的开展。[17]也有学者指出,市场竞争与企业创新间并非简单的线性关系,而是呈一种U型关系,即市场竞争对创新产生的影响是存在阈值的。[18]

总结上述文献发现,目前国内外学者就政府背景风险投资与企业创新间的关系进行了较为丰富的研究,但对真正聚焦企业创新质量的研究则不足,且未从公司内部治理和外部经营环境的视角综合考察政府背景风险投资对创新质量的影响效应。有鉴于此,本文从探究政府背景风险投资与企业创新质量间的关系出发,系统考察管理者权力、市场竞争的调节效应及其联合调节效应,为完善政府背景风险投资政策、提升我国企业创新质量提供现实参考。

三、理论分析与研究假设 (一) 政府背景风险投资与企业创新质量创业板的企业因成立时间较短、具有较高的成长性,因此在进行高质量创新活动时往往需要长周期和持续性的投资,并伴随着高风险。私人风险投资机构为规避风险、保证投资效率,对该类企业投资的意愿较低。而政府背景风险投资不以获取高额投资回报为目的,肩负着促进行业技术进步、带动宏观经济发展的政策使命。[19]基于资源基础观视角,政府背景风险投资为企业提供了创新活动所需的各类资源。首先,政府背景风险投资往往没有预设严格明确的投资期限,展现出较高的失败容忍度和耐心资本特质,为企业赢得了宝贵的时间窗口,使企业能够有较长的时间专注于高质量的创新研发活动。[11]其次,基于政府所依托的政治资源,也能够有效缓解信息不对称性,发挥信用担保的“认证”效应,向外部投资者释放积极的市场信号。[5]这也增强了被投企业的信誉,增加了从私人风险投资机构获取额外投资的可能性。[4]因此,政府背景风险投资的加入,有利于企业吸引更多资本、科技人才与先进技术等创新资源,在一定程度上再度缓解了创新型企业成长过程中融资难等问题,进而提升创新质量。另外,政府背景风险投资还能够为被投企业带来广泛的社会网络联系、政治关联以及对未来政策变化的可靠预测等附加价值。[20]这均有利于企业高质量创新成果产出。

综上所述,政府背景风险投资以其独特的投资理念与资源优势,在促进创业板制造企业创新发展中扮演着至关重要的角色,不仅为企业创新活动提供了坚实的资金保障,还通过构建丰富的资源生态,加速了企业创新成果的转化与应用,为企业的成长注入了强劲动力。基于此,本文提出以下假设:

H1:政府背景风险投资的参与能够有效提升企业创新质量。

(二) 管理者权力的调节作用权力作为组织战略决策的核心要素,影响着高层管理者决策的制定和实施。[21]具体而言:首先,当管理者权力过大时,他们往往出于保护自身未被分散的人力资本的考虑,倾向于作出规避风险的谨慎决策。这一点在创业板制造企业中尤为明显,由于这些企业规模有限、资源匮乏,且创新风险较高,管理者在选择时更加谨慎,更倾向于追求短期效益,而非将通过政府背景风险投资获取的资源投入具有高风险、高沉没成本和周期长等特点的高质量创新活动中。[22]其次,高质量创新活动的不确定性使得管理者需承担较大的雇佣风险。一旦创新失败,企业将面临财务危机,管理者也将背负巨大的责任,进而威胁到他们的职业发展,导致管理者开展高质量创新活动的意愿降低。[23]此外,由于风险投资的成功进入本身是一个双向选择的结果。在某种程度上,管理者倾向于选择更有能力的合作伙伴或与声誉更好的风险投资机构建立联系。[24]因此,企业虽然在资金短缺时接受政府背景风险投资的进入,但如果出现双方无法有效协调的利益冲突和管理决策分歧,管理者可能会利用其权力抑制投资方在项目选择、价值增值及监督等方面作用的发挥。这种情况可能会阻碍企业的长期发展,不利于高质量创新活动的开展。基于此,本文提出以下假设:

H2:管理者权力抑制了政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用。

(三) 市场竞争的调节作用在不同市场竞争条件下,企业内部监督、激励机制与外部治理的联合约束对代理问题所起的效果是不同的。作为企业治理的重要主体之一,政府背景风险投资能够在市场竞争的作用下进一步影响企业创新质量。[25]当市场竞争趋于激烈时,创业板制造企业会面临较大的商业不确定性和研发风险敞口,导致未来业绩充满不确定性。[26]在这种背景下,政府背景风险投资能够更好地发挥其促进作用,推动高质量创新。具体来说,随着市场竞争加剧,制造企业之间的产品差异化水平降低,出于对新创企业发展成长的忧虑,政府背景风险投资会更加积极地参与到企业的监督与治理中。创新作为能提高产品差异化水平和增强企业竞争力的活动,是维护企业长期发展利益的最优选择。因此,政府背景风险投资会引导企业管理者制定创新战略规划,从而提升创新质量。此外,在市场竞争加剧的条件下,外部投资者更倾向于选择具有明显优势的企业进行投资,这会放大政府背景风险投资的“信号”作用,从而进一步吸引后续主动投资者的进入。从企业角度来看,主动投资者的参与往往意味着更高的投资目标和更强的投资意愿,这也是促使企业开展高质量创新活动的因素之一。[27]基于此,本文提出以下假设:

H3:市场竞争程度强化了政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用。

(四) 市场竞争与管理者权力的联合调节作用如前文所述,管理者的决策深受企业外部市场竞争环境的影响,进而影响着企业资源分配。管理者权力越大,其干预企业创新决策的能力越强。[13]这种特点在规模相对较小的创业板企业中更加显著。一方面,根据委托代理理论,管理者为维护和巩固自身的利益和地位,会合理利用各类资源来提升企业的经营业绩。然而,在资金短缺、资源稀缺等问题的困扰下,企业在激烈的市场竞争中往往处于劣势地位,此时管理者面临的经营压力也随之加剧。为了保障企业经营利润、个人收入以及自身职业发展,其往往难以作出符合股东利益最大化原则的高质量创新决策。[18]此时,管理者权力越大,越容易产生短视行为,不利于企业开展高质量的创新活动。另一方面,激烈的市场竞争意味着企业创新成果被模仿和替代的风险增加。这将减少企业通过创新在市场中获取的垄断利润。[28]管理者此时对高质量创新研发投入所带来的期望收益可能持悲观态度,并可能依托其权力作出减少或者延缓利用政府背景风险投资来实施高质量创新活动的决策。基于此,本文提出以下假设:

H4:市场竞争程度越高,管理者权力对政府背景风险投资与企业创新质量关系的抑制作用越明显。

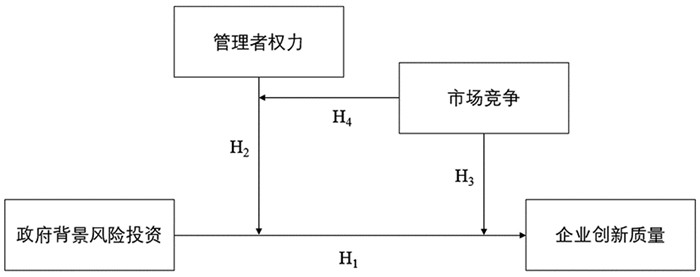

结合以上分析,构建如图 1所示的研究假设模型。

|

图 1 研究假设模型 |

本文研究样本为在创业板上市的542家制造业企业,研究区间为2010年至2022年。样本选取主要基于以下三点考虑:第一,创业板是专门为创业型企业提供融资渠道而设立的资本市场,在该板上市的企业多为成立时间不长、规模较小,且具有高速成长性的企业,这与政府背景风险投资的投资定位更为一致;第二,根据创业板“三创四新”上市规则,上市企业需符合高技术、创新性强等特点,有利于观测政府背景风险投资给企业创新质量带来的影响;第三,制造业创新活动更为活跃,且包含的子行业种类多,不仅有利于样本观测,还能够提高研究结论的普适性。同时,为确保研究过程的严谨性,通过以下标准对样本数据进行筛选:(1)剔除相关数据缺失和模糊不清的样本;(2)剔除ST类企业;(3)为降低异常值的影响,对所有连续变量进行上下1%分位的winsorize处理。最终共得到1526个观测值。本文利用CSMAR数据库(中国经济金融研究数据库),获取创业板上市公司历年10大股东数据并进行手工筛选和查询,以确定风险投资的相关数据。企业专利信息源于中国研究数据服务平台(CNRDS),其他基本信息及数据均源于CSMAR数据库。

(二) 变量选取 1、被解释变量被解释变量为企业创新质量。专利作为企业创新行为的实际产出,体现了企业创新成果的知识容量和技术难度,是反映企业创新产出水平及品质的有效载体。本文借鉴诸竹君、Ho和Zhang等的研究,[29][30][31]采用企业当年发明专利申请数占所有专利申请总数的比重来衡量企业创新质量。首先,基于国家知识产权局对专利的分类,发明专利相较于实用新型专利和外观设计专利更具技术创造性。其次,专利申请到授权存在一定滞后性,而发明专利的申请更接近其实际发明时间,因此,最能反映企业当前技术创新的成果。

2、解释变量解释变量为政府背景风险投资。首先,目前国内关于风险投资及私募股权投资的界限相对模糊,本文借鉴吴超鹏等的操作方法来判断企业10大股东中是否存在风险投资;[32]其次,参考余琰等的划分标准,[19]将风险投资股权构成中含有政府机构、中央及地方引导基金或国有企业投入资本的风险投资确定为政府背景风险投资。该变量设定为虚拟变量,将前10大股东中有政府背景风险投资的企业赋值为1,将其余企业赋值为0。

3、调节变量调节变量为管理者权力。Finkelstein将管理者权力分为结构权力、所有权权力、声誉权力和专家权力四个维度,[21]并以相应指标衡量。同时,参考权小锋等的研究,[33]本文将以上指标取主成分并计算综合得分作为管理者权力变量的衡量指标(表 1)。该值越大,代表管理者权力越大。

|

|

表 1 管理者权力维度指标 |

对于市场竞争,本文参考刘晓华和张利红的研究,[34]采用“勒纳指数”对企业面对的市场竞争程度进行衡量。勒纳指数与产品市场竞争程度呈反向变动关系,即行业内企业面临的市场竞争越激烈,勒纳指数越小。

4、控制变量参考王兰芳、Jiang等的研究,[35][36]将企业成长性、盈利性、周转能力、研发投入占比、流动比率、企业年龄、机构投资者持股比例设置为控制变量。此外,还设置了年度与行业虚拟变量以控制宏观经济政策及行业环境的影响。

各变量定义如表 2所示。

|

|

表 2 变量定义 |

基于以上理论分析,构建如下回归模型来验证相关研究假设:

| $ { Quality }_{i, t}=\beta_0+\beta_1 { GVC }_{i, t}+\beta_2 { Controls }_{i, t}+\varepsilon $ | (1) |

| $ { Quality }_{i, t}=\beta_0+\beta_1 G V C_{i, t}+\beta_2 { Power }_{i, t}+\beta_3 G V C_{i, t} \times { Power }_{i, t}+\beta_4 { Controls }_{i, t}+\varepsilon $ | (2) |

其中,模型(1)用于考察政府背景风险投资对企业创新质量的影响以及在不同市场竞争强度分组中的差异;模型(2)用于考察管理者权力对政府背景风险投资与企业创新质量关系的调节作用及其在不同市场竞争强度分组中的差异。GVC×Power为政府背景风险投资与管理者权力的交乘项;Controls代表企业成长性等控制变量;ε为模型的随机误差项。

五、实证分析结果 (一) 描述性统计如表 3所示,企业创新质量(Quality)平均值为0.414,中位数为0.370,标准差为0.297,这说明样本企业当年发明专利占比不高,整体创新质量偏低。政府背景风险投资(GVC)平均值为0.590,中位数为1,标准差为0.492,说明仅有约59%的样本企业有政府背景风险投资的参与。管理者权力(Power)平均值为0.836,中位数为0.859,标准差为0.393,样本差异较为明显;市场竞争(lena)平均值为0.168,中位数为0.160,标准差为0.118,说明对样本企业而言,其面临的市场竞争程度普遍偏高。此外,从控制变量的描述性统计结果来看,企业成长性(Growth)、周转能力(Turn)、流动比率(CR)、企业年龄(AGE)、机构投资者持股比例(Insthld)等的样本差异明显,而盈利性(ROA)差异较小。

|

|

表 3 变量的描述性统计 |

如表 4所示,在模型(1)中,GVC的系数为0.038,通过了5%水平下的显著性检验。这表明在控制其他因素后,政府背景风险投资的参与对企业创新质量具有正向作用,即政府背景风险投资的参与促进了企业创新质量的提升,该结论支持H1。在模型(2)中,GVC的系数为0.037,通过了5%水平下的显著性检验;GVC×Power的系数为-0.097,也通过了5%水平下的显著性检验。这表明管理者权力负向调节政府背景风险投资与企业创新质量间的关系,H2成立。以模型(1)按照市场竞争分组(以样本数据中勒纳指数的中位数作为分组标准,将小于及等于其中位数的样本归为高市场竞争组,其余为低市场竞争组)的回归结果显示,在高市场竞争组中,GVC的系数为0.079,且通过了1%水平下的显著性检验;而在低市场竞争组中,GVC的系数为0.010,未通过显著性检验。这表明市场竞争程度强化了政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用,即市场竞争程度越高,政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用越明显,H3得到验证。进一步地,以模型(2)验证联合调节作用的回归结果显示,在低市场竞争组中,GVC×Power的系数为-0.079,未通过显著性检验;而在高市场竞争组中,GVC的系数为0.070,通过1%水平下的显著性检验,同时GVC×Power的系数为-0.112,通过显著性检验。这表明在高市场竞争环境下,管理者权力对政府背景风险投资与企业创新质量关系的抑制作用越明显,即在高市场竞争下,管理者权力越大,越不利于政府背景风险投资对企业创新质量促进作用的发挥。该结果为H4提供了证据。

|

|

表 4 假设的回归结果 |

政府背景风险投资通常更青睐于本地企业,而高铁的开通削弱了地理距离对被投企业获取投资所产生的不利影响,提高了政府背景风险投资资本的配置效率。[37]同时,高铁的开通更便于投资机构组织相同领域的被投企业进行新技术和管理经验交流,进而为企业开展高质量创新活动提供支持。基于此,本文将高铁开通(highspeed)纳入控制变量。相关数据源于中国铁路总公司网站,以企业所在地级市在第t年是否开通高铁来进行赋值,将开通当年及以后的年份赋值为1,反之赋值为0,重新进行了回归(表 5)。回归结果并未产生实质变化,进一步验证了研究结论的可靠性。

|

|

表 5 增加控制变量 |

2012年我国进入经济运行换挡期,而风险投资是在此期间加快创新驱动发展的助推器。本文剔除了2012年以前的数据,重新进行了回归分析,如表 6所示。回归结果并未产生实质变化,验证了研究结论的可靠性。

|

|

表 6 改变样本区间 |

鉴于研究样本中企业创新质量为0~1之间的变量以及考虑模型的适用性,Tobit回归更适用于因变量存在截断现象的数据样本。因此,本文选择Tobit回归方法进行重新检验。回归结果(表 7)并未产生实质变化,验证了研究结论的可靠性。

|

|

表 7 变换回归方法 |

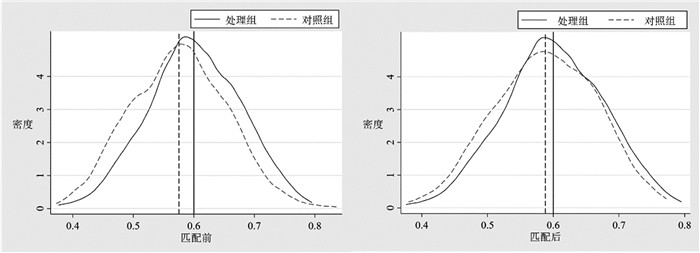

考虑到不同企业本身创新能力的差异导致的自选择偏差问题可能会使最终的模型估计结果产生偏误,本文进一步采用PSM-DID方法来检验政府背景风险投资对创新质量的影响,以克服此类内生性问题,有效地解决处理组和对照组之间存在的可观测和不可观测的混杂因素,提高模型估计的准确性和可信度。首先,使用logit模型来计算倾向得分值。图 2为数据匹配前后的核密度图,由此可以看出匹配后的处理组和对照组数据差异较小。其次,保留满足共同支撑假设的样本,并以此样本为基础使用双重差分法进行检验。回归结果(表 8)与上述基础回归的结果一致,没有改变本文的结论。

|

图 2 匹配前后的处理组和对照组核密度分布图 |

|

|

表 8 PSM-DID回归结果 |

前文从企业内外部视角出发,探讨了管理者权力与市场竞争环境对政府背景风险投资与企业创新质量之间关系产生的调节作用,但主要集中于微观和中观层面。而地区的宏观环境因素可能具有同样重要的作用,影响着政府背景风险投资的投资策略、行为模式,导致不同地区企业的创新产出质量存在差异,因此需要进一步分析。首先,由于设置政府背景风险投资的政策目的之一是增加金融市场上风险投资供给并对私人部门起引导和示范作用,而非与市场争利,那么对于金融欠发达地区,政府背景风险投资究竟是否能够达成弥补市场缺失、促进企业创新质量的目的?其次,有研究指出,在地方政府创新偏好影响下,公共财政对创新活动的支持力度越大,越有利于政府背景风险投资“认证”效应的发挥,吸引更多社会资本参与,极大改善企业创新效率。[38]因此,在政府背景风险投资对企业创新质量表现出积极作用的假设前提下,本文将总样本按照地区金融发达程度、地方政府创新偏好进行分组检验以进一步探讨政府背景风险投资对企业创新质量的异质性影响。

1、基于地区金融发达程度的分析首先,在金融欠发达地区,政府背景风险投资的介入能够促进当地风险投资制度的完善,激发市场活力,引导金融机构培育更多风险投资从业人员,提高专业服务水平,帮助当地风投市场迈入正轨。[39]其次,政府背景风险投资可以对风险投资市场中存在的“羊群效应”进行修正,通过率先在金融欠发达地区进行投资示范,引领社会资本的流入,能够有效缓解金融资源配置偏差。[40]在微观企业层面,由于金融欠发达地区金融机构成熟度不高,导致当地企业面临的融资约束程度更高。企业不得不依靠跨区域投资来解决融资难题,但此时信息不对称性引致的风险性问题将表现得更为严重。而政府背景风险投资的“认证”效应向外界释放了积极的市场信号,缓解了跨域投资者所担心的信息不对称性问题。[9]此外,对于处于金融欠发达地区的企业而言,由于当地私人风险投资机构的经验缺乏,导致其难以提供良好的增值服务,而政府背景风险投资拥有丰富的社会网络、政治关联等排他性资源,能够较好地为企业提供增值服务,进而有利于企业开展高质量创新活动。[39]因此,本文对地区金融发达程度进行分组检验,以探讨在不同地区金融发达程度下,政府背景风险投资对企业创新质量的差异性影响。

对于金融发达程度的界定,本文参照张学勇等的研究并依据《中国风险投资年鉴》风险投资机构数量排名,[41]将北京、上海和深圳界定为金融发达地区,将其他地区界定为金融欠发达地区,并在数据处理过程中将位于北京、上海和深圳的样本企业赋值为1,位于其他地区的企业赋值为0。回归结果如表 9所示:在金融欠发达地区,政府背景风险投资与企业创新质量在5%的显著性水平上呈现正相关关系,GVC的系数为0.052;而在金融发达地区,GVC系数为0.016,并未通过显著性检验。结果表明,政府背景风险投资能够显著促进金融欠发达地区企业创新质量的提升。这也意味着政府背景风险投资在金融欠发达地区的政策效应更强,能够对金融欠发达地区的市场进行有效修正,对企业创新质量的提升表现出积极影响。

|

|

表 9 进一步讨论的回归结果 |

地方政府创新偏好反映了当地政府对创新活动的支持力度,影响区域创新氛围及效率,进而带动微观企业创新水平升级。首先,政府创新偏好越强代表地方政府财政在科技方面的投入越多,反映在微观层面表现为企业所获得的研发补助及优惠越多。这不仅直接弥补企业“内源融资缺口”,降低企业从事高质量创新活动的资金成本,而且在政府创新偏好的引导效应下,政府背书行为和产业调整信号会吸引其他创新要素流入,[42]这也将激励企业开展高质量创新活动。此外,政府创新偏好强有利于为当地搭建优质的创新平台,吸引优质创新资源聚集,促进先进创新成果共享。因此,有理由认为地方政府创新偏好越强,政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用越强。鉴于此,本文进一步考察了在不同地方政府创新偏好下,政府背景风险投资对企业创新质量的影响。

参照逄雯婷等的研究,[43]采用各省份地方政府当年度科技支出占一般公共预算支出的比重对政府创新偏好进行衡量,以样本中位数作为分组依据进行检验。如表 9所示:在政府创新偏好弱的地区,政府背景风险投资的系数为0.068,且表现为1%水平上的正向显著关系,而在政府创新偏好强的地区却并不显著,这与本文的假设并不一致。可能的原因是:首先,在地方政府创新偏好较弱的地区,政府财政在科技方面的投入更少,因此有创新欲望的企业会受到资金的限制。而一旦当有政府背景风险投资进入时,企业得以开展创新活动,此时政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用就更加明显。其次,即使在政府创新偏好水平较高的地区,政府也可能会通过“择优”战略来筛选纳税额和总收入更高、规模更大的企业给予创新补贴,从而对制造业中小企业的创新发展没有显著的影响。另外,政府创新偏好越强,越会吸引众多创业企业的进入,而由于充足的市场调查的缺乏和管理经验及专业知识技能的缺失,[44]这些企业往往会将战略方向转向低端创新,从而难以发挥政府背景风险投资对高质量创新的促进作用。并且,当长期处于强政府创新偏好的环境中时,企业会产生创新“惰性”现象,[45]从而在政府背景风险投资进入时难以转型。

六、结论与启示 (一) 研究结论本文将创业板制造企业作为研究样本,实证检验了政府背景风险投资与企业创新质量间的关系,考察了管理者权力和市场竞争程度对二者关系的调节以及联合调节效应,并进一步探讨了政府背景风险投资对企业创新质量影响在不同的地区金融发达程度及地方政府创新偏好下的差异性表现。研究结果表明:(1)相比于私人风险投资,政府背景风险投资的参与更能够有效促进企业创新质量的提升,发挥“扶持之手”的作用;(2)管理者权力负向调节政府背景风险投资与企业创新质量间的关系,即管理者权力越大,越不利于企业利用政府背景风险投资开展高质量创新活动;(3)市场竞争强化了政府背景风险投资对企业创新质量的促进作用,市场竞争程度越激烈,越有利于政府背景风险投资促进企业创新质量;(4)市场竞争和管理者权力具有联合调节效应,相较于低市场竞争程度,在高市场竞争环境下,管理者权力对政府背景风险投资与企业创新质量的负向调节作用越明显;(5)政府背景风险投资对企业创新质量的影响在不同的金融发达程度和地方政府偏好区域表现出差异性。政府背景风险投资在金融欠发达地区对企业创新质量的提升作用更明显;对位于政府创新偏好较弱地区的企业而言,促进作用更明显。

(二) 研究启示基于以上结论,本文得到如下启示。第一,强化政府背景风险投资对创新活动的支撑作用。政府在引导资本市场秩序的同时,应将扶持创新作为投资绩效指标之一,切实扶持创新项目。第二,降低管理者权力过大对创新活动产生的负面影响。企业应优化管理体制,实现对管理者有效放权基础上的监督和激励,减少管理者权力过大所导致的投机行为。第三,关注市场竞争环境的影响。当市场竞争程度高时,企业可通过寻求增加政府背景风险投资规模,进行产品与技术创新质量提升,以提高市场竞争力,吸引更多风险投资。

(三) 不足与展望研究的局限性包括以下两个方面。第一,在变量测量中,本文主要采用0和1的虚拟变量来度量政府背景风险投资,较难体现数据的精确性,未来的研究可以考虑开发连续变量的测量方式;第二,由于目前相关数据的不完善与不可得,本文未探讨政府背景风险投资的异质性问题,未来的研究可以进一步讨论政府背景风险投资由于不同的行政层级主体或不同的投资阶段对企业创新质量所产生的异质性影响。

| [1] |

简冠群, 郭阳阳. 专精特新转型与企业新质生产力发展——基于风险投资和耐心资本的证据[J/OL]. 财经论丛, 1-15[2025-01-04]. https://doi.org/10.13762/j.cnki.cjlc.20241223.001.

(  0) 0) |

| [2] |

Clarysse B, Wright M, Mustar P. Behavioural additionality of R & D subsidies: a learning perspective[J]. Research Policy, 2009, 38(10): 1517-1533. DOI:10.1016/j.respol.2009.09.003

(  0) 0) |

| [3] |

Bertoni F, Tykvová T. Does governmental venture capital spur invention and innovation? Evidence from young european biotech companies[J]. Research Policy, 2015, 44(4): 925-935. DOI:10.1016/j.respol.2015.02.002

(  0) 0) |

| [4] |

Alperovych Y, Groh A, Quas A. Bridging the equity gap for young innovative companies: the design of effective government venture capital fund programs[J]. Research Policy, 2020, 49(10): 104051. DOI:10.1016/j.respol.2020.104051

(  0) 0) |

| [5] |

Guerini M, Quas A. Governmental venture capital in Europe: screening and certification[J]. Journal of Business Venturing, 2016, 31(2): 175-195. DOI:10.1016/j.jbusvent.2015.10.001

(  0) 0) |

| [6] |

Pierrakis Y, Saridakis G. Do Publicly backed venture capital investments promote innovation? Differences between privately and publicly backed funds in the UK venture capital market[J]. Journal of Business Venturing Insights, 2017, (7): 55-64.

(  0) 0) |

| [7] |

李猛, 李涵. 人工智能对科技创新质量的影响: 基于中国A股上市公司的证据[J]. 社会科学, 2024, (11): 122-137. (  0) 0) |

| [8] |

梁婧姝, 刘涛雄. 企业创新韧性及风险投资的影响: 理论与实证[J]. 科学学研究, 2024, 42(1): 205-215. (  0) 0) |

| [9] |

Alperovych Y, Hubner G, Lobet F. How does governmental versus private venture capital backing affect a firm's efficiency? Evidence from Belgium[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(4): 508-525. DOI:10.1016/j.jbusvent.2014.11.001

(  0) 0) |

| [10] |

强皓凡, 严晗, 张文铖, 等. 国有风险资本与企业融资约束: 如愿以偿还是事与愿违?[J]. 财经研究, 2021, (11): 154-169. (  0) 0) |

| [11] |

张伟科. 风险投资介入与企业创新: 基于PSM模型的经验证据[J]. 科技进步与对策, 2020, (2): 10-18. (  0) 0) |

| [12] |

Pucheta-Martínez M C, Gallego-Álvarez I. Firm innovation as a business strategy of CEO power: does national culture matter?[J]. Business Strategy and the Environment, 2024, 33(3): 1865-1886. DOI:10.1002/bse.3574

(  0) 0) |

| [13] |

Zhang Y, Li J, Deng Y, et al. Avoid or approach: how CEO power affects corporate environmental innovation[J]. Journal of Innovation & Knowledge, 2022, 7(4).

(  0) 0) |

| [14] |

任声策, 杜梅, 操友根. 管理者权力对短视主义波动的影响研究[J]. 管理评论, 2024, 36(2): 181-193. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2024.02.018 (  0) 0) |

| [15] |

史会斌, 杨东. CEO权力配置对企业双元创新的影响研究[J]. 软科学, 2017, (11): 49-51. (  0) 0) |

| [16] |

邓新明, 郭雅楠. 竞争经验、多市场接触与企业绩效——基于红皇后竞争视角[J]. 管理世界, 2020, (11): 111-132. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.11.009 (  0) 0) |

| [17] |

Norbck P J, Persson L. Entrepreneurial innovations, competition and competition policy[J]. European Economic Review, 2012, 56(3): 488-506. DOI:10.1016/j.euroecorev.2011.12.001

(  0) 0) |

| [18] |

Bettignies J E, Liu H, Robinson D T, et al. Competition and innovation in markets for technology[J]. Management Science, 2022, 69(8): 4753-4773.

(  0) 0) |

| [19] |

余琰, 罗炜, 李怡宗, 等. 国有风险投资的投资行为和投资成效[J]. 经济研究, 2014, (2): 32-46. (  0) 0) |

| [20] |

Murtinu S. The government whispering to entrepreneurs: public venture capital, policy shifts, and firm productivity[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2021, 15: 279-308. DOI:10.1002/sej.1374

(  0) 0) |

| [21] |

Finkelstein S. Power in top management teams: dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal, 1992, 35(3): 505-538. DOI:10.2307/256485

(  0) 0) |

| [22] |

Gormley T A, Matsa D A. Playing it safe? Managerial preferences, risk and agency conflicts[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 122(3): 431-355. DOI:10.1016/j.jfineco.2016.08.002

(  0) 0) |

| [23] |

Kor Y Y. Direct and interaction effects of top management team and board composition on R & D Investment Strategy[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(11): 1081-1099. DOI:10.1002/smj.554

(  0) 0) |

| [24] |

Nanda R, Samila S, Sorenson O. The persistent effect of initial success: evidence from venture capital[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 137(1): 231-248. DOI:10.1016/j.jfineco.2020.01.004

(  0) 0) |

| [25] |

宋竞, 胡顾妍, 何琪. 风险投资与企业技术创新: 产品市场竞争的调节作用[J]. 管理评论, 2021, (9): 77-88. (  0) 0) |

| [26] |

Gu L. Product market competition, R & D investment, and stock returns[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 119(2): 441-455. DOI:10.1016/j.jfineco.2015.09.008

(  0) 0) |

| [27] |

Inderst R, Mueller H M. Early-stage financing and firm growth in new industries[J]. Journal of Financial Economics, 2009, 93(2): 276-291. DOI:10.1016/j.jfineco.2008.07.004

(  0) 0) |

| [28] |

何玉润, 林慧婷, 王茂林. 产品市场竞争、高管激励与企业创新[J]. 财贸经济, 2015, (2): 125-135. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2015.02.070 (  0) 0) |

| [29] |

诸竹君, 黄先海, 王毅. 外资进入与中国式创新双低困境破解[J]. 经济研究, 2020, (5): 99-115. (  0) 0) |

| [30] |

Ho K C, Shen X, Yan C, et al. Influence of green innovation on disclosure quality: mediating role of media attention[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 188: 122314. DOI:10.1016/j.techfore.2022.122314

(  0) 0) |

| [31] |

Zhang C, Li Z, Xu J, et al. Accounting information quality, firm ownership and technology innovation: evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2024, 93: 103118. DOI:10.1016/j.irfa.2024.103118

(  0) 0) |

| [32] |

吴超鹏, 吴世农, 程静雅, 等. 风险投资对上市公司投融资行为影响的实证研究[J]. 经济研究, 2012, (1): 105-119. (  0) 0) |

| [33] |

权小锋, 吴世农, 文芳. 管理者权力、私有收益与薪酬操纵[J]. 经济研究, 2010, (11): 73-87. (  0) 0) |

| [34] |

刘晓华, 张利红. 产品市场竞争、会计信息质量与投资效率——2001—2014年中国A股市场的经验证据[J]. 中央财经大学学报, 2016, (9): 57-72. (  0) 0) |

| [35] |

王兰芳, 胡悦. 创业投资促进了创新绩效吗?——基于中国企业面板数据的实证检验[J]. 金融研究, 2017, (1): 177-190. (  0) 0) |

| [36] |

Jiang C, Liu D. Does venture capital stimulate the innovation of China's new energy enterprises?[J]. Energy, 2022, 244(A).

(  0) 0) |

| [37] |

余婕, 董静, 邓浩然. 风险资本介入推动了资本跨区域流动吗?——基于企业异地并购的实证研究[J]. 财经研究, 2022, (1): 108-122. (  0) 0) |

| [38] |

段勇倩, 陈劲. 风险投资如何影响企业创新?——研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2021, (1): 136-152. (  0) 0) |

| [39] |

成果, 陶小马, 金旭晔. 政府背景风险投资对创新的甄选与培育效果——不同区域环境视角的检验[J]. 科技进步与对策, 2020, (12): 9-18. (  0) 0) |

| [40] |

左志刚, 石方志, 谭观钦. 国有创投发挥了引导作用吗?——基于鉴证机理的实证检验[J]. 财经研究, 2017, (12): 17-29. (  0) 0) |

| [41] |

张学勇, 吴雨玲, 郑轶. 我国风险投资机构(VC)的本地偏好研究[J]. 投资研究, 2016, (6): 86-104. (  0) 0) |

| [42] |

宋晓玲, 李金叶. 政府创新偏好、创新要素流动与制造业升级[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(19): 39-48. (  0) 0) |

| [43] |

逄雯婷, 王振宇, 陈奕诺. 政府引导基金、地方财政差异和区域创新水平的作用机制研究[J]. 地方财政研究, 2021, (8): 75-85. (  0) 0) |

| [44] |

Zhao S, Yu L, Zhang Z. Photovoltaic supply chain and government subsidy decision-making based on China's industrial distributed photovoltaic policy: a power perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, , 413.

(  0) 0) |

| [45] |

崔兆财, 张志新, 李成. 政府资助与企业创新: 缓解匮缺还是滋长惰性?[J]. 科研管理, 2023, 44(5): 140-148. (  0) 0) |

2025

2025