2. 莆田学院 乡村振兴研究院,福建 莆田 351100

2. Rural Revitalization Research Institute, Putian University, Putian 351100, China

发展新质生产力是推动经济高质量发展的内在要求和重要着力点。[1]习近平总书记强调,“生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系”。[2]可见,加快形成与新质生产力相适应的新型生产关系,是中国特色社会主义进入新时代的必然要求。推进城乡融合发展是一项具有根本性和全局性的战略任务,是中国式现代化的内在要求。城乡融合发展与统筹城乡发展、城乡一体化发展本质上一脉相承,是城乡关系在更高形态上的演替、在更深层次上的重塑。[3]在城乡关系调整优化过程中,要素合理流动与优化配置处于基础地位,发挥着关键作用。党的二十大报告指出,坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。习近平总书记强调,“健全城乡融合发展体制机制,完善城乡要素平等交换、双向流动的政策体系,促进城市资源要素有序向乡村流动,增强农业农村发展活力”。[4]因此,从新质生产力和新型城乡关系的内在一致性出发,扎实推动新质生产力和新型城乡关系两“新”互促,可以为经济高质量发展提供崭新路径和科学指引。

当前我国城乡要素配置不合理,不仅表现为要素流向的不均衡,更突出地表现在城乡要素交换的不平等。[5]生产要素是国家开展经济活动的基本要件,而城镇和乡村是一国经济体系的主要部门,因此,城乡要素交换对国家经济发展有着举足轻重的作用,城乡要素交换是我国经济增长和结构转型的重要切入点。[6]为了从学理上系统理解新质生产力与城乡要素交换之间的关系,需要厘清城乡要素交换的形成和演变,以及其与经济发展的内生关系,并在此基础上,构建基于新质生产力的城乡要素平等交换机制,探索城乡要素平等交换策略。我国已进入健全城乡融合发展体制机制、破除城乡二元结构的关键时期,加快畅通城乡要素流动极为重要,也更加紧迫,这将对新型城镇化建设和全面推进乡村振兴产生重要影响。

二、相关概念与文献综述 (一) 城乡的“异质性”城乡要素交换本质是基于城镇和乡村两部门的经济往来而产生的资源要素配置问题。然而,城镇和乡村在产业资源和人力资源方面都存在差异。要实现城乡要素交换,首先需要阐释城乡之间的“异质性”。

第一是产业异质性。城镇和乡村的经济差异首先表现在产业形态上,[7]其中以工业为主体的第二产业和以服务业为主体的第三产业主要集中在城镇,[8]而以农业为代表的第一产业主要集中在乡村,二者在技术条件和要素收益率方面存在较大差异。在供给方面,农业生产受自然环境影响较大,与其他产业相比,通常面临来自自然因素变化而衍生的风险;在需求方面,农产品的市场拓展难度较大,受恩格尔定律影响,食品的市场拓展难以随着居民收入水平的提高而扩大;在市场方面,农业生产具有明显的季节性和周期性,价格波动较为频繁,农产品价格决策调整往往滞后于市场的价格信号。因此,乡村经济具有一定的弱质性。与此相对,工业和服务业部门在生产中具备更为先进的设备和技术,采用现代的组织形式,市场化程度较高且能及时根据市场信号作出调整。因此,相对于乡村经济而言,城镇经济具有一定的强质性。如果不考虑其他因素,基于产业异质性和收益偏差的城乡差异可能一直存在。[9]

第二是人力异质性。城镇和乡村两部门存在劳动生产率上的差异,同时连接两部门之间的要素市场通常不健全,导致市场的供求机制和价格机制往往难以充分发挥作用。[10]公共政策对城镇居民和乡村居民的影响力也存在差异,城乡居民在各类要素市场上面对的权利结构以及交易成本是有区别的。[11]因此,城乡居民在经济活动中面临的权利边界和约束条件可能迥然不同。从理论上,城镇居民和乡村居民只是产业分工和经济分工不同的两大社会群体,但在公共产品和社会保障上,却存在不同配置的身份属性,即在基本医疗、教育、就业、养老等公共资源的获取上存在一定差异,这也是影响城乡要素交换的重要因素。

因此,农业和非农产业的产业特征差异、城镇和乡村居民的权利特征差异共同导致城乡要素收益率的不同。[12]城乡“异质性”体现了城镇和乡村不同的产业特征和权利特征,乡村的产业弱质性与其低商业化特征紧密相连,乡村经济的弱质性是城乡差异的一个重要原因。[13]城乡生产要素的创新性配置与优化组合过程,就是建立新型生产关系的过程。在新时代,新质生产力驱动形成的城乡生产要素创新性配置、优化组合既是生产力优化的过程,又体现了生产关系变革的必然要求。

(二) 生产要素类型生产要素是人们开展社会生产经营活动所需要的资源,或市场主体经营和维系经济运行所需要的各种资源的集合。生产要素包括人的要素、物的要素及其结合因素,具体包括劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等。因此,一国经济的增长取决于生产要素的供给状况、组合形态,以及组织、技术等其他影响全要素生产率变化的因素的组合效率。加快发展新质生产力,在操作层面上应以提升全要素生产率为主线加快发展,特定的土地、资本和劳动力的要素组合会影响要素的相对价格,进而对经济发展、技术进步产生影响。[14]

伴随着新一轮科技革命的持续推进,越来越多的新生产要素被广泛使用,例如新的生产资料、新技术和新工艺、高素质的劳动者,以及能够提高产品质量和生产效率的重要知识积累。在数字经济时代,数据已经成为关键的生产要素,并作为关键的劳动对象进入生产过程,赋能生产活动的各环节和全流程。[15]而人才作为生产活动中最不可或缺的要素,是知识、技能的重要载体,高技能的人才成为新型的劳动者。新时代是高素质、高技能劳动者竞争的时代,特别是人工智能领域的迅速发展,极大地改变了人类劳动的基本形态,从事复杂性劳动的高水平、高技能劳动者是新质生产力发展的主体。[16]

因此,优化城乡要素交换机制,必须建设城乡统一的要素市场。对于资本、劳动、技术等流动性要素而言,重点在于消除要素流动的约束壁垒;对于土地等不可流动的要素而言,要赋予城乡对等的要素权利,逐步构建城乡统一要素市场。[17]同时,要进一步健全要素参与分配的机制,激发土地、资本和劳动力等生产要素的活力,更好体现高技能、高水平、高素质劳动者导向,引导要素资源向新质生产力聚集。

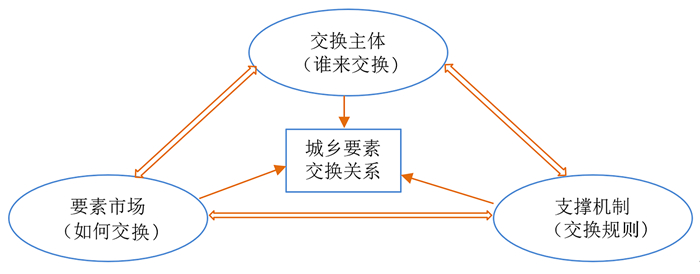

(三) 要素交换关系城乡融合发展的关键在于要素的自由流动和平等交换。交换是提高稀缺性资源配置效率,进而促进经济持续增长的动力源泉。要素交换关系是围绕要素交换而形成的社会关系,因此,城乡要素交换关系即指城镇和乡村围绕土地、资本和劳动力等要素交换而形成的社会关系,具体表现为要素的流动方向、要素的市场价格,以及要素因配置效率提高所产生的收益在不同群体间的分配状况。这种交换关系还取决于城乡要素市场的交易环境、支撑机制等其他因素,具体如图 1所示。

|

图 1 城乡要素交换关系的形成视角与影响因素 |

要素交换与三个因素息息相关:交换主体、要素市场和支撑机制。城乡要素交换关系主要由城镇与乡村两部门围绕土地、资本和劳动力等要素形成的要素配置、市场价格和流动方向展开。首先,在交换主体方面,城镇与乡村应该为两部门的居民提供同等的权利和市场地位,尤其是乡村的居民,作为劳动力的供给者,应当保证其能够有效地参与市场交换。其次,在要素市场方面,要素交换的主要内容依然是土地、资本和劳动力,要素市场上的供求机制和价格机制是影响城乡要素平等交换的关键。我国现阶段要素市场的开放程度、利用程度和共享程度尚未达到最佳,在要素的生产、流通、分配及治理等方面存在标准不统一、不完善、不规范、不健全等问题。因此,要素市场应加速各类市场主体融合,帮助市场主体重构组织模式,促进形成现代化要素市场。最后,在支撑机制方面,城乡要素交换关系是置身于现阶段经济发展特定背景下形成的,因此,要健全城乡融合发展体制机制,进一步完善城乡要素平等交换、双向流动的政策体系,进而促进城镇资源要素有序向乡村流动,达到增强乡村发展活力的目的。

综上,城乡要素交换与交换主体、要素市场和支撑机制紧密相关。因此,一方面要探究城乡要素交换关系的外在表象,即要素配置、市场价格和流动方向;另一方面要解析城乡要素交换关系的内在实质,即交换主体、要素市场和支撑机制,以及由此衍生出来的经济制度、政府行为等。[18]唯有城乡各自内外功能能够有效实现,乡村价值能够充分挖掘,城乡经济循环能够有效畅通,城乡要素流动和交换才能更加充分。

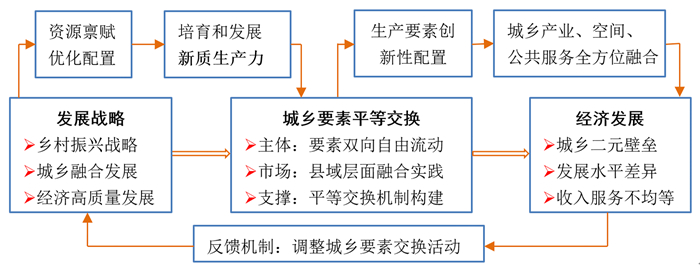

三、城乡要素平等交换逻辑机理 (一) 框架机理:城乡要素流动党的二十大报告中提到,要全面推进乡村振兴,必须坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。推进城乡要素流动是立足我国人多地少的资源禀赋、符合农业产业发展规律的科学决策,有利于改变各类资源由乡到城的单向流动,推动城乡要素双向流动。可见,国家的发展战略决定了城乡要素交换的逻辑起点,也派生了交换主体、要素市场和支撑机制,以及由此衍生的经济制度、政府行为等,其目标是促进城乡经济的高质量发展。[19]同时,经济发展会反馈回国家发展战略的选择,从而进一步调整或优化城乡要素交换活动,具体如图 2所示。

|

图 2 城乡要素交换逻辑框架 |

在城乡要素交换的逻辑框架中,首先,逻辑起点是发展战略。城乡融合发展是乡村振兴和经济高质量发展的关键。面对长期存在的“重城轻乡、城强乡弱”二元经济壁垒、发展水平差异以及收入服务不均等问题,破解城乡发展不平衡、不充分的关键在于“融”,即根据各地乡村生态资源禀赋,因地制宜培育和发展新质生产力,促进城乡要素自由流动、平等交换,构建工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系。[20]其次,重点环节是平等交换。城乡融合发展在主体上的首要任务是要打破城乡间生产要素流动的壁垒,实现资本、土地、劳动力、技术、数据等各类要素在城乡间的双向自由流动。[21]在市场上要关注县域经济,县域作为城乡融合发展的关键节点,具有承上启下、连接城乡的独特优势,因此要充分发挥其在城乡融合发展中的纽带作用,积极探索符合当地实际的融合路径。[22]同时要构建平等交换机制,实现各要素在市场中的平等交换,确保城乡各方都能公平分享发展成果。可见,从静态角度看,国家发展战略决定了城乡要素交换活动,进而对经济发展产生影响;从动态上看,经济发展中存在的问题会形成反馈机制,国家依据反馈结果对城乡要素市场进行调整或修正。

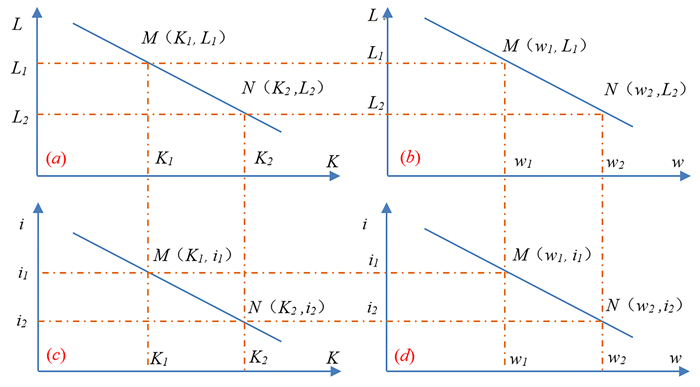

(二) 逻辑起点:资源优化配置如前所述,城乡要素平等交换的逻辑起点是国家发展战略,其中关键在于资源的优化配置。为了进一步深入厘清资源优化配置与城乡要素交换之间的关系,假定城乡要素交换围绕资本(K)和劳动力(L)这两种要素展开,二者在要素市场上的关系如图 3中的(a)所示。其中,劳动力(L)的供给水平与劳动力价格水平(w)有关,二者的关系如图 3中的(b)所示;资本(K)的供给水平与资本的价格水平即利率(i)有关,二者的关系如图 3中的(c)所示。经过(b)和(c)的定价机制之后,特定的资本(K)和劳动力(L)的组合可以投射为资本的价格水平(i)和劳动力价格水平(w)之间的关系,具体如图 3中的(d)所示。

|

图 3 资源优化配置与城乡要素平等交换关系 |

第一种情况为城乡要素已经或基本实现优化配置。在国家战略的布局下,部分地区的城镇和乡村的资源要素配置差异不大,假设城镇的资本(K)和劳动力(L)的配置为图(a)中的N(K2,L2),即城镇的发展需要较多的资本和较少的劳动力,而乡村的资源禀赋恰好也是资本充裕而劳动力较少,劳动力较少对应了较高的劳动力价格水平(w2),表现为图(b)中的N(w2,L2);同样的,较高的资本水平对应着较低的利率水平(i2),表现为图(c)中的N(K2,i2)。进一步地,投射在图(d)中的表示为N(w2,i2)。在此情形下,城乡要素配置更多的是依靠市场的微观调整而非政府的宏观调控,资本(K)和劳动力(L)的最终组合N(w2,i2)表现为市场根据资源禀赋而派生出来的劳动力价格水平和利率水平。此时政府的支撑体系应该是弥补要素市场的部分失灵,而不是直接介入要素的配置过程或扭曲市场价格。

第二种情况为城乡要素没有实现优化配置。部分地区的城镇和乡村的资源要素匹配相差较大,假设城镇的资本(K)和劳动力(L)的配置为图(a)中的N(K2,L2),即城镇的发展需要较多的资本和较少的劳动力,而乡村的资源禀赋为M(K1,L1),即乡村的资本较少而劳动力较为丰富。显然,如果让市场进行自我调整并按照要素价格展开交换,则乡村充裕的劳动力(L1)对应着较低的劳动力价格水平(w1),而乡村短缺的资本(K1)对应着极高的利率(i1),但显然这样的要素组合并不符合城镇的要素需求。此时要想让乡村的资源禀赋从M(K1,L1)向N(K2,L2)靠近,仅仅依靠市场机制和微观主体的自发调整难度较大。

改革开放以来,资源要素特别是劳动力从乡村向城镇大规模流动,带来资源要素配置效率整体提升,促进了城镇化和工业化的快速发展。但是,资源要素长期由乡村向城镇流出,以及城乡要素权利和收益分配差异化,导致乡村发展活力和后劲不足。因此,优化资源配置是城乡要素平等交换的关键环节,也是全面推进乡村振兴所需,而且可以创造出新的资源要素重新配置效率,促进新型城镇化和新型工业化发展。[23]

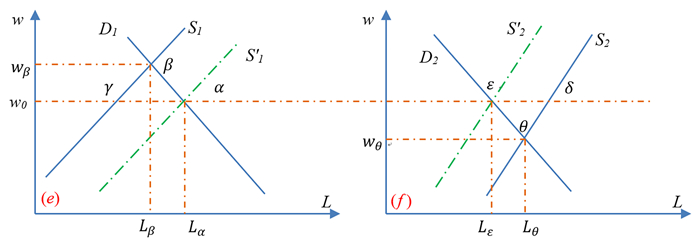

(三) 运行机理:寻找要素差异城乡要素交换是影响公平和效率实现程度的重要变量,它关联着土地、资本和劳动力等要素能否配置到最稀缺的领域。城乡要素平等交换的关键在于,在不考虑政府再分配的情况下,城乡两部门的居民收入主要来自于其占有的要素的收益率,即占有的要素能否按照其边际产出获得相应的报酬和收益。如果考虑政府再分配机制,则城乡要素平等交换还应考虑政府介入要素市场的产品定价以及要素增值和分配规律。无论是哪一种情况,要素市场的边际产出定价原则与再分配机制应当要维持城乡两部门居民的收入分配机制,这样才能有利于城乡要素的平等流动。[24]假设城镇和乡村的劳动力市场分别如图 4中的(e)和(f)所示,D1和D2分别表示城镇和乡村的劳动力边际产出效应,同时也是两部门的劳动力需求强度和需求曲线,S1和S2分别表示城镇和乡村的劳动力供给线。城镇的劳动力需求(D1)较高但供给(S1)较少,因此对应的收入水平(wβ)较高;乡村的劳动力需求(D2)较低但供给(S2)较多,因此对应的收入水平(wθ)较低。如果城乡要素流动的交易成本很低,则收入差异会让劳动力从乡村流向城镇,S1会往右下方移动至S′1,S2会往左上方移动至S′2,此时城乡要素市场的均衡收入水平为w0,此时城镇吸纳的劳动力数量为Lα-Lβ,因吸纳劳动力而产生的福利为SΔαβγ,乡村流出的劳动力数量为Lθ-Lε,因劳动收入水平的提升而产生的福利为SΔεθδ,城乡要素收敛至平衡。

|

图 4 城乡要素平等流动机理 |

从图 4可以看出,在要素市场定价机制有效的情况下,城乡要素平等流动后,经济总量或社会福利水平会得到提升。这种平等流动的前提有两个:一是城乡要素配置差异,二是健全的市场机制。首先,城乡要素配置差异是吸引要素流动的重要原因,经济增长表现为图(e)中的SΔαβγ和图(f)中的SΔεθδ。要素会根据市场信号进行流动并产生福利效应,同理,资本、知识、技术等其他可流动要素也同样适用于该流动机制,相应的福利效应也会产生。其次,健全的市场机制能够保障要素所有者根据市场逻辑和福利最大化进行要素优化配置。反之,如果城乡两部门存在制度性歧视,那么由此开展的城乡要素流动必然受到抑制。另外,部分地区的城乡居民可能还存在“身份”属性,两大群体在要素的获得上存在差异,因此要素的流动往往伴随职业和身份的流转产生诸多不便,制约了要素的平等交换。可见,城乡要素平等交换和流动与交换主体、要素市场和支撑机制息息相关。考察城乡要素平等交换对经济发展的影响,必须对城乡要素配置差异和健全的市场机制予以高度关注。

综上,从逻辑推演的结果来看,城乡要素交换关系内生于国家乡村振兴战略和城乡融合发展战略,交换主体通过要素市场进行资源优化配置,通过构建平等交换支撑机制,实现城乡产业、空间、公共服务全方位融合。在这一过程中,新质生产力是推动城乡要素平等交换的重要力量。新质生产力强调劳动者、劳动资源、劳动对象的优化组合,为城乡要素交换提供原动力。城乡两部门通过人口优化、要素优化、空间优化、制度优化等为新质生产力提供驱动力。[25]

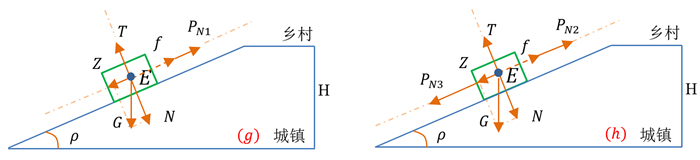

四、基于新质生产力的城乡要素平等交换机制构建 (一) 生产力斜面模型如前所述,培育和发展新质生产力是生产要素创新性配置与优化组合的过程,为国家发展战略的落实提供动力。为了进一步分析新质生产力在城乡要素平等交换过程中的作用,构建以下生产力斜面模型,具体如图 5所示。E为生产要素,坡顶为乡村经济发展水平,坡底为城镇经济发展水平,E在斜面的滑动表示要素向城镇或乡村流动。高度H为城乡经济发展水平综合差距,夹角ρ为城乡差距的权重指标。ρ越大则坡面越陡,说明城乡经济综合差距越大,要素在城乡间的平等流动越难;ρ越小则坡面越缓,说明城乡经济综合差距越小,要素在城乡间的平等流动越容易。E在斜面上的运动分两种情形:一种是向斜面左下方滑动,另一种是静止在斜面上。以下详细分析这两种情形下新质生产力的赋能作用。

|

图 5 新质生产力赋能城乡要素平等交换机制 |

当E在斜面静止时,受到三个作用力的影响,即垂直向下的重力G、垂直斜面的支持力T和与E运动方向相反的摩擦力f。其中,重力G可以分解为两个力:一个是平行于斜面的力Z,一个是垂直于斜面的力N。这两个力的大小分别为:

| $ Z=\sin \rho $ | (1) |

| $ N=\cos \rho $ | (2) |

根据图 2可知,城乡要素流动存在二元壁垒等交换阻力,因此假设这个阻力为斜面的摩擦系数μ,则E运动时受到的摩擦力为:

| $ f=\mu \cdot G \cdot \cos \rho $ | (3) |

当E在斜面上向下滑动时,在垂直方向的两个力T和N是大小相等、方向相反的一对作用力与反作用力,在运动时相互抵消。而在与斜面平行的方向上,分别受到向斜面左下方的力Z和向右上方的摩擦力f,这两个力的合力F为Z和f的差,方向与其中较大的力的方向一致。此时合力F的可能性有三种:

| $ F=\left\{\begin{array}{c} Z-f>0, \text { 即 } Z>f \\ Z-f=0, \text { 即 } Z=f \\ Z-f<0, \text { 即 } Z<f \end{array}\right. $ | (4) |

在式(4)中,当Z>f时,由于向斜面左下方的力大于摩擦力,因此E将沿斜面下滑; 当Z<f或Z=f时,由于摩擦力大于或等于向斜面左下方的力,因此E将静止在斜面上。对这两种不同的情形,应当施加于不同的新质生产力水平。

第一种情形,E向斜面左下方滑动,此时F=Z-f>0,如图 5中的(g)所示。这表明要素在机制的调节下从乡村流向城镇。当前,由于以城镇化为导向的要素流动引导机制的驱动,乡村生产要素向城镇流动已经形成初步的规模,但城镇生产要素向乡村进行规模流动的导向尚不具备,因此出现了E从乡村流向城镇远远大于从城镇流向乡村的不平衡格局。此时要想让E实现逆向流动,必须施加外力PN1,将E沿斜面向上拉,且外力PN1必须至少符合下列条件:

| $ P_{N 1}>Z-f $ | (5) |

将式(1)和式(3)代入式(5),可得:

| $ P_{N 1}>\sin \rho-\mu \cdot G \cdot \cos \rho $ | (6) |

从式(6)可以看出,新质生产力PN1的拉力大小与城乡差距ρ以及城乡要素交换阻力μ息息相关。因此城乡要素平等交换的重点是打通城镇要素向乡村自由流动的通道,新质生产力应关注要素财产权利不对等、城乡要素市场二元性和要素收益分配不公平等问题,加大公共资源向乡村配置的力度,充分开发乡村多元价值,畅通城乡生产和消费的衔接通道,让城乡经济形成互促互进、共生共存的关系。

第二种情形,E静止在斜面上,此时F=Z-f≤0,如图 5中的(h)所示。这表明要素既没有向城市流动,也没有向乡村流动。相比于第一种情形,第二种情形下的城乡二元壁垒更加明显,要素流动更加不通畅,此时不仅要施加外力PN2,将E沿斜面向上拉,还要施加外力PN3,将E沿斜面向下拉,即畅通城乡要素的双向流动,此时外力PN2和PN3必须至少符合下列条件:

| $ \left\{\begin{array}{l} P_{N 2}>f+Z \\ P_{N 3}>f-Z \end{array}\right. $ | (7) |

将式(1)和式(3)代入式(7),可得:

| $ \left\{\begin{array}{l} P_{{N} 2}>\mu \cdot G \cdot \cos \rho+\sin \rho \\ P_{{N} 3}>\mu \cdot G \cdot \cos \rho-\sin \rho \end{array}\right. $ | (8) |

从式(8)同样可以看出,新质生产力PN2和PN3的拉力大小与城乡差距ρ以及城乡要素交换阻力μ息息相关。区别在于,向上的拉力PN2要大于向下的拉力PN3。在城乡二元结构中,要素向“乡”的流动难度要大于要素向“城”的流动。从实践维度看,最艰巨、最繁重的任务仍然在乡村,此情形下的新质生产力既要关注“乡”向“城”的流动,打造有利于资源要素进“城”的制度与社会环境,也要关注“城”向“乡”的流动,提高乡村公共服务资源配置效率,避免乡村人口外流带来的无效投入,还要保障各方合法权益,形成共建共享长效发展机制。

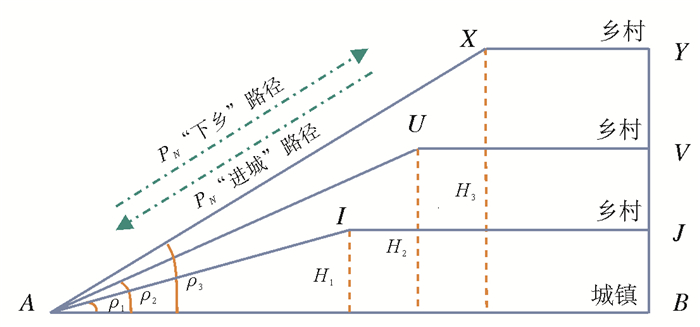

(二) 生产力梯度模型如前所述,E在斜面上的运动存在静止和向左下方滑动两种情形,新质生产力PN1、PN2和PN3的拉力大小与城乡差距ρ息息相关,说明城乡差距影响着不同情形下的新质生产力。基于此,在生产力斜面模型的基础上,进一步构建生产力梯度模型,解释不同城乡差异情形下新质生产力的作用路径,具体如图 6所示。

|

图 6 城乡差异下新质生产力梯度模型 |

在图 6中,AB表示城镇经济发展水平,IJ、UV和XY分别表示三种经济水平不同的乡村,其中IJ>UV>XY,夹角ρ为城乡差距的权重指标,且ρ1<ρ2<ρ3。在三种类型的乡村中,IJ的经济实力最强,与城镇AB的差距H1最小,夹角ρ1最小,这主要指的是一些走在城乡融合前列或有一定城乡融合基础的乡村;UV的经济实力在三类乡村类型中处于中游水平,与城镇AB的差距为H2,城乡差距的夹角为ρ2,主要指的是一些存在城乡要素交换的地区,但要素主要从乡村流向城镇,城乡二元壁垒依然显著,如图 5中的(g)所示;XY的经济实力最弱,与城镇AB的差距为H3,城乡差距的夹角为ρ3,主要是指一些城乡要素流动不畅的地区,如图 5中的(h)所示。以上三种情形共同构成城乡发展的梯度差距类型。

对于这三种不同的城乡梯度差距,新质生产力PN的“进城”和“下乡”路径应视不同情形进行调整。在第一种情形中,IJ与AB有一定城乡融合基础,城乡要素交换不平等的局面已经明显改观,更多资源要素开始向乡村汇聚,这时应该充分利用新质生产力发展成果以提升城乡融合发展水平,更加突出增进人民福祉,全面提升城乡居民的生活品质,使城乡居民共享现代化建设成果。在第二种情形中,UV的经济实力处于中游水平,城乡要素交换存在一定的壁垒和障碍,此时要健全促进城镇资源要素向乡村流动的长效机制,新质生产力发展的重点和难点在于促进城镇资源要素更大规模、更广范围、更为持续地向乡村有序有效流动,加强对城镇资源要素向乡村流动的引导和激励。在第三种情形中,XY与城镇AB的差距最大,此时要同步对城镇和乡村展开双向流动,扩大城乡双向开放,既要消除要素由乡入城的制度性和政策性障碍,也要创设城市资源要素向乡村有序流动的积极条件。[26]县城既是城乡经济循环的交汇点,也是城乡要素跨界配置的天然载体,可以尝试在县域率先破除妨碍城乡要素平等交换、双向流动的制度壁垒,促进要素下乡,提高要素配置效率。[27]

(三) 要素边际报酬增长分析如前所述,新质生产力PN的“进城”和“下乡”路径,取决于不同的城乡梯度差距。在市场环境下,要素是逐利的,乡村要素的现实价格与其影子价格相背离。因此,要素“下乡”的难度远大于“进城”,要素在城镇与乡村间的流动博弈,与乡村生产力的发展水平息息相关。基于此,构建新的比较优势、实现要素报酬最大化是寻求新形势下要素“下乡”的路径之一。

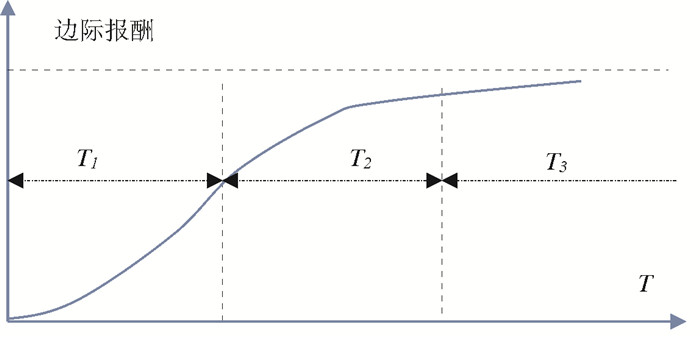

乡村要素边际报酬水平的提升取决于市场供求关系,而新质生产力以科技创新为核心,强调技术创新和产业升级。因此,新质生产力的发展能够改变城乡要素的供求关系。科技创新的演变呈现出动态性、整体性、有序性和过程性的特点,随着新技术在乡村产业各节点间应用流量与应用速度的加快,各节点间也逐渐产生不同的产品融合,创造出更多具有异质性的产品和服务,使乡村获得现代化发展。乡村所需要的不再是单一简单劳动力,乡村要素变为稀缺资源,其边际报酬不断提高。乡村科技创新与要素边际报酬的动态演化过程如图 7所示。

|

图 7 乡村科技创新与要素边际报酬动态演化过程图 |

在图 7中,第一阶段T1为乡村产业转型升级的科技创新活动初期。乡村的部分企业抓住新质生产力发展契机,整合科技创新资源,以新技术深化应用为驱动,发展新产业、新业态和新模式,抓住有利时机积极进行技术的创新和应用,在短期内取得了竞争优势甚至是垄断地位。但乡村大部分传统企业对新技术应用的前景把握不定,基于理性选择而不敢盲目进行技术创新,因此,这一阶段为技术的低速扩散期。此时,率先进行技术创新的要素获得较高的收益,边际报酬增长率呈加速上升趋势。第二阶段T2为乡村产业发展的加速期。随着时间的推移,技术创新带来了革命性变革,大部分乡村企业看到技术创新带来的广阔发展空间,市场的趋利性加速了创新技术在乡村的扩散进程,并推动新兴业态的兴起。此时,乡村要素的收益增长速度放缓,但边际报酬增长率仍呈平缓上升趋势。第三阶段T3为乡村产业发展的减速期。随着创新技术扩散空间和盈利空间的逐渐减少,企业逐渐开始寻找下一个新的技术扩散循环,乡村要素的收益增长速度进入减速期,边际报酬增长率呈减速上升趋势。整个动态演化过程反映出随着时间的推移,乡村技术创新与要素边际报酬增长率呈现出S型特征。

综上,城镇与乡村在要素积累上的不同,扩大了二者的要素禀赋差距,乡村产业长期处在城乡产业链“微笑曲线”的低端。乡村新质生产力的发展可以整合科技创新资源。一方面,可以实现乡村产业转型升级,实现乡村产业链从低端向价值较高的两端攀升的目的;另一方面,提高要素在乡村的边际报酬水平,利用比较优势吸引要素“下乡”,实现城乡要素的平等交换。

五、结论与启示 (一) 结论通过对城乡要素平等交换的逻辑机理探讨,构建基于新质生产力的城乡要素平等交换机制,分析在不同城乡梯度差异情形下新质生产力的“进城”和“下乡”路径,有以下研究发现。

第一,国家的发展战略决定了城乡要素交换的逻辑起点,也派生了交换主体、要素市场和支撑机制,以及由此衍生的经济制度、政府行为等,交换的关键环节是资源优化配置,交换的前提是要找出要素差异。

第二,新质生产力的拉力大小与城乡差距以及城乡要素交换阻力有关,城乡差距和交换阻力越大,则新质生产力的拉力需求越大,且要素向“乡”的流动难度要大于要素向“城”的流动。因此,要素向“乡”的拉力要大于要素向“城”的拉力。

第三,新质生产力“进城”和“下乡”的路径应视城乡梯度差异情形进行调整。城乡梯度差异较小,新质生产力应注重提升城乡融合发展水平,健全要素流动长效机制;城乡梯度差异较大,新质生产力应注重扩大城乡双向开放,尝试破除交换壁垒,提高要素配置效率。

第四,乡村新质生产力的发展可以整合科技创新资源,实现乡村产业转型升级,实现乡村产业链从低端向价值较高的两端攀升的目的,同时提高要素在乡村的边际报酬水平,利用比较优势吸引要素“下乡”,实现城乡要素的平等交换。

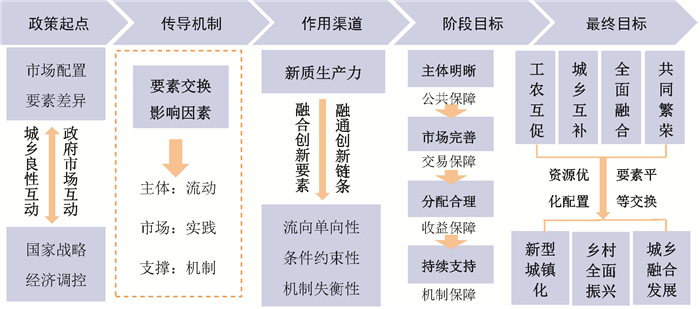

(二) 路径与建议新质生产力赋能城乡要素平等交换应区分不同的城乡梯度差异情形,新质生产力“进城”和“下乡”的路径包含着政府—市场互动式的适应性调整,其路径应当包含从政策起点、传导路径、作用渠道到目标反馈的完整链条,具体如图 8所示。

|

图 8 新质生产力赋能城乡要素平等交换路径图 |

第一,政策起点:构建自发型、内驱型城乡统筹发展方式。城乡要素平等交换的前提是城乡融合发展,通过政府政策引导和城乡要素市场化配置,逐步实现城乡产业分工深化,城乡人口布局均衡,农户从业多元化和城乡一体化发展。[28]新质生产力和新型城镇化等国家战略要求构建自发型、内驱型城乡统筹发展方式,在城乡内部以新质生产力为抓手增强新型城镇化发展动能,精准把握两“新”互促,推动经济高质量发展的关键点。[29]

第二,传导机制:推动城乡融合发展。在操作层面以新质生产力推动城乡融合发展。首先需要提升生产要素主体的生产力,通过突破要素供给的约束提升全要素生产率,契合新质生产力的“高科技”特征,从而赋予主体新的动力源泉;其次,扩大要素市场的供求对接能力,提高生产端和需求端的相互回应能力,契合新质生产力的“高效能”特征;最后,贯彻落实新发展理念的支撑机制,契合新质生产力的“高质量”特征,让要素交流因机制支撑而具有持续性。

第三,作用渠道:深化要素市场改革。创新不仅是新型城镇化高质量发展的引擎,更是新质生产力形成的第一动力。在城乡要素流动中存在的流向单向性、条件约束性和机制失衡性等问题,需要积极营造有利于创新的环境,打通新质生产力发展的堵点、卡点,促进城乡生产要素的畅通流动。强化要素主体的创新地位,融通创新链条,打造促进新质生产力形成的创新发展生态,在新域和新质上实现颠覆性、增量型突破,进而推动新型城镇化高质量发展。[30]

第四,目标路径:拓展新质生产力发展空间。在阶段目标上,逐步实现对主体、市场、收益和机制上的保障,促进城乡产业双向流动,畅通城乡人口自由双向流动渠道,推进县域内城乡融合发展,最终以加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系为目标,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,形成城乡融合发展新格局,实现城市和乡村互补互促、共同繁荣。

| [1] |

周文, 李雪艳. 加快形成与新质生产力相适应的新型生产关系: 理论逻辑与现实路径[J]. 政治经济学评论, 2024, 15(4): 84-99. (  0) 0) |

| [2] |

刘洋, 李浩源. 新质生产力赋能高质量发展的逻辑理路、关键着力点与实践路径[J]. 经济问题, 2024, (8): 11-18. (  0) 0) |

| [3] |

Si Y. Study on the path of integrated development of urban and rural areas in Kaifeng with county region as carrier[J]. Open Access Library Journal, 2023, 10(3): 1-9.

(  0) 0) |

| [4] |

李明圆. 新质生产力、乡村产业振兴与农民共同富裕[J]. 技术经济与管理研究, 2024, (7): 1-6. (  0) 0) |

| [5] |

仇焕广. 新发展格局下畅通城乡要素流动: 理论逻辑、内在要求与施策重点[J]. 天津社会科学, 2024, (4): 75-83. (  0) 0) |

| [6] |

王曙光. 优质产业营商环境构建与新质生产力发展[J]. 新视野, 2024, (4): 55-64. (  0) 0) |

| [7] |

Tacoli C. The links between urban and rural development[J]. Environment and Urbanization, 2003, 15(1): 3-12. DOI:10.1177/095624780301500111

(  0) 0) |

| [8] |

Stewart Jr C T. The urban-rural dichotomy: concepts and uses[J]. American Journal of Sociology, 1958, 64(2): 152-158. DOI:10.1086/222422

(  0) 0) |

| [9] |

赵梓渝, 袁泽鑫, 王士君, 等. 中国城市新质生产功能网络结构及其影响因素研究——以战略性新兴产业为例[J]. 地理科学进展, 2024, 43(7): 1261-1272. (  0) 0) |

| [10] |

徐芳, 李秉远. 新质人才赋能新质生产力的理论逻辑与现实路径[J]. 人口与经济, 2024, (4): 1-6. (  0) 0) |

| [11] |

姚凯. 强化新质生产力人才的战略支撑作用[J]. 人口与经济, 2024, (4): 6-9. (  0) 0) |

| [12] |

Lyons J, Utych S M. You're not from here!: the consequences of urban and rural identities[J]. Political Behavior, 2023, 45(1): 75-101. DOI:10.1007/s11109-021-09680-3

(  0) 0) |

| [13] |

黄曼, 庄晋财, 孙泽南. 城乡要素共生与乡村产业融合发展: 基于依存条件和影响效应的多案例研究[J]. 中国软科学, 2024, (6): 101-110. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2024.06.010 (  0) 0) |

| [14] |

马珂琦. 数实产业技术融合对城乡共同富裕的影响研究——基于新质生产力的中介效应检验[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2024, 41(4): 120-130. (  0) 0) |

| [15] |

万凌霄, 杨果. 数字经济赋能城乡融合发展的理论、堵点与路径[J]. 农村经济, 2024, (5): 89-98. (  0) 0) |

| [16] |

Morandini S, Fraboni F, De Angelis M, et al. The impact of artificial intelligence on workers' skills: upskilling and reskilling in organisations[J]. Informing Science, 2023, (26): 39-68.

(  0) 0) |

| [17] |

Du Y, Zhao Z, Liu S, et al. The impact of agricultural labor migration on the urban-rural dual economic structure: the case of liaoning province, China[J]. Land, 2023, 12(3): 622-636. DOI:10.3390/land12030622

(  0) 0) |

| [18] |

Yu B, Zhou X. Urban administrative hierarchy and urban land use efficiency: evidence from Chinese cities[J]. International Review of Economics & Finance, 2023, (88): 178-195.

(  0) 0) |

| [19] |

韩媛媛, 刘维奇. 劳动力流动、产业空间布局与城乡融合发展[J]. 财经科学, 2024, (5): 118-131. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2024.05.009 (  0) 0) |

| [20] |

刘同山, 晋燕. "立足三农、聚地而用"构建城乡融合发展新格局——兼析"人-地-产业"协同推进框架[J]. 价格理论与实践, 2024, (1): 72-79. (  0) 0) |

| [21] |

程广帅, 余云翔. 城乡产业融合与农民主体性提升[J]. 农业经济问题, 2024, (5): 122-132. (  0) 0) |

| [22] |

郭东, 李琳. 以融合促振兴: 县域城乡产业融合对共同富裕的影响研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2024, (3): 51-66. (  0) 0) |

| [23] |

杨守德, 廖丹. 数字技术赋能城乡产业协调发展的内在机制与实现路径[J]. 科技管理研究, 2024, 44(8): 82-91. (  0) 0) |

| [24] |

曹艳秋, 朱天康. 产业智能化的城乡收入差距效应及减小路径研究[J]. 工业技术经济, 2024, 43(5): 36-45. DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2024.05.004 (  0) 0) |

| [25] |

卢艺文, 杜林丰. 共同富裕背景下流通产业结构升级与城乡居民消费差距关系研究[J]. 商业经济研究, 2024, (8): 23-26. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2024.08.006 (  0) 0) |

| [26] |

赵利, 黄韵雪, 汪发元. 产业数字化、产业结构升级对共同富裕的影响——基于城乡收入差距的视角[J]. 统计与决策, 2024, 40(8): 94-98. (  0) 0) |

| [27] |

雷永阔, 汤欣燕. 县域城乡融合发展推动中国式现代化的内在机理、现实窘境与实现路径[J]. 党政研究, 2024, (3): 57-67. DOI:10.3969/j.issn.1008-9187.2024.03.007 (  0) 0) |

| [28] |

Niu K, Xu H. Urban-rural integration and poverty: different roles of urban-rural integration in reducing rural and urban poverty in China[J]. Social Indicators Research, 2023, 165(3): 737-757. DOI:10.1007/s11205-022-03042-0

(  0) 0) |

| [29] |

文丰安, 黄上珂. 新质生产力助力基于新型城镇化的数字乡村建设审视[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2024, 50(3): 15-26. (  0) 0) |

| [30] |

王大超, 赵红. 数字技术助力城乡融合高质量发展的路径研究[J]. 理论探讨, 2024, (4): 152-158. (  0) 0) |

2025

2025