绿色发展作为我国五大发展理念之一,是经济发展的核心和切入点,[1]是实现经济高质量发展的重要途径。尤其是在“十四五”规划中,对加强生态文明建设、加快推动绿色低碳发展提出了新的部署和要求。石化和化学工业作为我国工业体系的重要支柱产业,具有产业关联性强、产业链延伸广等特征,在新技术研发、国防军工等前沿领域具有基础支撑作用,对经济发展和工业体系平稳运行具有重要意义,[2]但是,石化化工产业多具有高污染、高耗能、高排放的缺陷。为实现“双碳”目标,石化化工产业加快以绿色创新驱动为内核的绿色转型迫在眉睫。[3]

此前,国家已经在多个层面上建立多重激励机制,但由于企业创新周期长、创新风险大,短时间内的政策引导很难推动企业进行实质性的创新活动,导致企业的绿色创新进展缓慢。我国于2016年9月29日编制出台了《石化和化学工业发展规划(2016—2020年)》(以下简称《规划》),对加快推动石化化工产业由大变强、促进企业绿色转型有重要意义。

产业政策并不是单一的政策工具,在我国更多地体现为政策组合,包括面向产业组织、产业投资、产业税收财政与产业科技创新等系列政策组合或者补充性、配套性的政策工具。[4][5]从产业政策对企业绿色转型的激励效应来看,企业完成绿色技术创新主要有两个方面的途径:第一是在外部政策支持下,企业引进节能减排的相关技术设备和改造技术,使企业实现绿色转型成为对环境承担公共责任的优质信号,[6]并且通过国家产业政策的扶持,来获得与之相对应的外部利益主体的金融支持,从而提高企业的绿色技术创新绩效;[7][8]第二是政府将在基础和部分领域中承担相关的研发费用,以防止企业在绿色技术创新方面的资金投入不足,而产业政策则是通过选择性产业和功能性产业政策来为企业的绿色创新行为进行定向补贴,并利用政府的直接财政补贴、税收优惠和信贷优惠来为企业的研发投入提供直接的资金支撑。[9]

一般而言,探寻产业政策与企业绿色转型之间的因果关系,常常利用双重差分法进行自然实验。钱雪松等的研究选取功能性产业政策或选择性产业政策作为特定政策冲击,实证考察了产业政策对企业技术创新、发展质量、投资效率等经营发展活动的影响。[10]从各个产业政策的实施效果来看,多数研究结果表明政策实施具有显著有效性,如,根据战略性新兴产业政策设置虚拟变量,诸竹君等的研究发现对生产率和研发水平较高的行业,政策的实施总体上使企业专利申请量显著增加,有效激发了创新主体活力。[11]以企业投资效率为落脚点,对公平竞争审查制度的实施效果进行准自然实验, 研究发现,此制度不仅能够促使政府补贴流向强竞争性行业,引导银行信贷资源配置向“更高效率”“更加公平”转变,而且能够提高公司治理水平,提升企业投资效率。[12][13]金环等在研究中将绿色金融改革创新试验区视为一次外生冲击,采用双重差分法实证检验该政策对制造业绿色技术创新的影响,发现与非试验区企业相比,绿色金融改革创新试验区的设立通过缓解融资约束,整体上促进了制造业的绿色技术创新。[14]

基于此,该研究以《规划》出台为准自然实验,以2012—2020年工业企业上市公司为样本,将《规划》所界定的石化和化工企业设定为实验组,将其他的工业企业设定为对照组,运用双重差分法实证检验产业政策对我国石化化工企业绿色转型的影响效果和作用机制。本研究可能有以下边际贡献:第一,通过评估政策冲击对石化化工企业绿色转型的影响,进一步丰富针对性产业政策实施后果的研究;第二,揭示产业政策促进石化化工企业绿色转型的作用机制,展开严谨的实证检验,为理解产业政策和企业绿色转型的关系提供新证据;第三,从企业的异质性视角进行分析,发现产业政策微观层面的实施效果会受到地区金融监管强度和政府干预力度的影响,这有助于识别政策实施效果的差异性。

二、研究假设绿色转型实质上是工业迈向“能源资源利用集约、污染物排放减少、环境影响降低、劳动生产率提高、可持续发展能力增强”的过程,其内涵是动态的,覆盖工业价值链的各个环节。[15]企业致力于高质量发展并实现绿色转型,实质是一种需要通过市场机制来助力转型的经济现象。但是,市场机制在运作中存在外部性、信息不对称等诸多因素,导致资源配置无法达到最理想的水平。这种市场失灵的弊端决定着政府政策必须在产业发展、企业实现绿色转型中发挥作用。[5]产业政策作为矫正市场失灵的一种工具,可以通过促进企业的资源配置机制和技术创新激励机制,进一步提高产业的绿色竞争力水平,推动企业实现绿色转型。从产业政策对企业实现绿色转型的激励作用来看,一则是通过提高企业整体竞争力来驱策企业提高绿色发展水平;二则是为企业引入节能减排的相关技术和装备,并对其进行技术改造,提供与之相适应的外部政策扶持。[6]《规划》作为石化化工产业的发展政策之一,旨在解决石化与化学工业作为高耗能、高碳排放产业如何进行转型升级、实现绿色和可持续发展的问题。《规划》明确规定了石化和化学工业企业在环境保护、资源利用、能源消耗等方面的具体要求和指标,促使企业采取相应的技术和管理措施,降低排放量,提高资源利用效率。此外,《规划》还鼓励企业加大科研投入,推动技术创新和产业升级,引进和推广先进的清洁生产技术和设备,改善生产过程,降低能耗和污染物排放,实现绿色转型。基于上述分析,在《规划》的推动下,石化化工企业可以同时实现企业生产率提高和污染排放强度降低两个层面的转型提升,从而有助于提高企业效率,促使企业向更可持续的方向发展。[16][17]据此,本研究提出假设:

H1:《规划》的实施可以从增效和减排两个层面有效促进企业的绿色转型。

石化和化工企业要通过提高企业全要素生产率水平来实现增效层面的转型升级,就要衡量投入端和产出端的资源配置效率。因此,通过增加投入端研发投入和提高产出端化石能源使用效率来提高企业全要素生产率水平,既符合政府政策导向,又满足市场需求。[18]一方面,石化化工企业可以通过增加研发投入来促进技术创新和提高产品质量。研发投入的增加可以推动新技术、新材料和新工艺的研发,并将其应用于生产过程中,从而提高产品的附加值和市场竞争力,进而提升企业的全要素生产率。[19]另一方面,石化化工企业通常依赖化石能源作为生产过程中的主要能源来源。提高产出端的化石能源使用效率可以降低成本并减少对环境的影响。通过改善能源利用效率,例如,采用节能技术和优化生产流程,企业可以减少能源消耗和碳排放,降低生产成本,实现可持续发展。[20][21]此外,增加研发投入和提高化石能源使用效率还可以促进企业的技术进步和资源优化。通过不断的研发和创新,企业可以开发出更加高效、环保的生产工艺和产品,从而提高全要素生产率水平。同时,优化能源使用也有助于降低对有限资源的依赖,实现资源的可持续利用。据此,本研究提出假设:

H2:企业增加研发投入和提高化石能源使用效率可以提升全要素生产率水平。

在减排层面解决石化化工企业的污染排放问题是《规划》出台的重中之重。通过提高企业的融资约束程度,可以促使企业更加谨慎地进行资本投入和资源配置,注重环境管理和污染治理,推动技术创新和产业升级,降低企业的污染排放强度,实现可持续发展目标。[22]一方面,提高企业的融资约束程度可以促使企业更加谨慎地进行资本投入和资源配置,当企业面临融资困难时,其在进行新项目、技术升级和环保设施建设等方面的决策将更加审慎,因此企业将更加注重投资回报率和长期效益,倾向于选择更加环保、低碳的生产方式和设备,有利于降低石化化工企业的污染排放强度;[23]另一方面,融资约束程度的提高可以迫使企业更加注重环境管理和污染治理,当金融机构对企业贷款审批设置有更加严格的环境和社会责任标准时,石化化工企业需要积极采取措施改善环境状况,以符合金融机构的要求,从而促使企业加强污染治理、优化排放控制技术和设备,并减少对环境的不良影响。[24]此外,提高融资约束程度还可以推动企业进行技术创新和产业升级。由于融资困难和贷款限制,企业面临更大的竞争压力和市场需求,需要通过技术创新来提高生产效率和降低成本。据此,本研究提出假设:

H3:提高企业的融资约束程度可以降低企业污染排放强度。

但是,不同区域的政策实施效果并不一致,地区金融监管强度和政府干预力度会使石化化工企业的绿色转型效果产生差异。地区金融监管程度的加强可以为企业绿色转型提供更多的资金支持和融资渠道。绿色转型需要大量的投资,包括引进环保设备、改造生产工艺和培训员工等方面。如果地区金融监管程度较强,相关政策和规定会鼓励银行和其他金融机构向绿色转型倾斜,提供绿色贷款和融资支持,降低企业进行绿色转型的资金成本,促进转型效果的提升。[25]政府干预力度的加大可以通过法律法规和政策措施来推动企业的绿色转型,也可以制定和实施相关环保标准和排放限制,鼓励企业采用清洁生产技术和设备。政府还可以提供财政补贴、税收优惠和奖励机制等激励措施,引导企业进行绿色转型。这些政府干预措施能够为企业提供明确的方向和支持,使绿色转型效果更加显著。[26]因此地区金融监管程度的加强和政府干预力度的加大,会有助于企业绿色转型效果的提升。在资金支持和政府干预措施共同作用下,石化化工企业将更倾向于采取绿色技术和清洁生产方式,以实现可持续发展和环境友好性。据此,本研究提出假设:

H4:地区金融监管强度以及政府干预力度越大,企业的绿色转型效果越好。

三、研究设计 (一) 数据来源本研究选取2012—2020年工业企业上市公司作为研究样本。由于《规划》出台时间为2016年9月29日,延后选取2017年作为产业政策的冲击时点。

在样本筛选过程中,剔除了以下样本:①ST和PT类上市公司;②上市时间晚于2012年的上市公司;③资产负债率大于1或小于0的上市公司;④连续年份内关键数据缺失的上市公司;⑤数据出现较为严重异常值的上市公司。最终,得到公司年度样本10035个。其中,属于石化和化学工业企业的上市公司(企业样本数量)有350家(3150个),不属于石化和化学工业企业的上市公司(企业样本数量)有765家(6885个)。此外,为避免异常值的影响,对相关连续型变量进行了1%和99%分位点上的缩尾处理。本研究所需上市公司财务数据及基本信息来源于CSMAR数据库,所需企业污染排放数据来源于中国工业企业数据库、CSMAR数据库、统计年鉴以及各个上市公司官网。

(二) 变量定义和数据描述 1、被解释变量前文提到,企业绿色转型实质上是迈向“能源资源利用集约、污染物排放减少、环境影响降低、劳动生产率提高、可持续发展能力增强”的过程,因此,企业在以实现资源集约利用和环境友好为导向的同时,更需要注重经济效益和环境效益的协调统一。实现经济效益是企业降低运营成本、提升绿色创新竞争力、优化资源配置的必要途径,而完成环境效益是企业履行社会环境责任、应对气候挑战、维护生态平衡的重要方式。[27][28]借鉴以上研究以及万攀兵等的研究方法,[17]重点从增效实现经济效益和减排实现环境效益两个维度检验在政策推动下石化和化工企业的绿色化转型情况。

在增效维度上,将企业全要素生产率作为替代变量,衡量企业在生产效率方面的增益效果。基于Levinsohn and Petrin的方法对企业全要素生产率(TFP)进行测算:[29]

| $ T F P_{i j t}^{L P}=exp \left(ln Y_{i j t}-\beta_{1 j t} \times ln L_{i j t}-\beta_{2 j t} \times ln M_{i j t}-\beta_{3 j t} \times ln K_{i j t}\right) $ | (1) |

其中,i表示企业,j表示行业,t表示年份;lnYijt为t年j行业i企业营业收入的对数值;lnLijt为t年j行业i企业员工人数的对数值;lnMijt为t年j行业i企业中间投入的对数值,中间投入以公司购买商品、接受劳务支付的现金测度;lnKijt为t年j行业i企业固定资产净值的对数值。

在减排维度上,将企业污染排放强度作为替代变量,衡量企业在污染物排放方面的控制成效。参考戴翔和杨双至的研究,[30]选取工业废水排放量、化学需氧量排放量、烟粉尘排放量、二氧化硫排放量、氨氧化物排放量五大污染排放指标,并对其进行标准化处理:

| $ { pollution }_{ {int }}^{ {stan }}=\frac{ { pollution }_{ {int }}-min \left( { pollution }_n\right)}{max \left( { pollution }_n\right)-min \left( { pollution }_n\right)} $ | (2) |

其中,n表示五种污染物的排放量(n=1、2、3、4、5),pollutionint表示t年i企业n污染物的排放量;max(pollutionn)、min(pollutionn)分别表示污染物n在所有工业企业中的最大值和最小值;pollutionintstan则表示t年i企业n污染物标准化处理之后的值。最后,将各个污染物排放量线性标准化处理之后的值加权平均计算,得到企业的污染排放强度(PEI):

| $ P E I_{i j t}=\frac{\sum\nolimits_n { pollution }_{ {int }}^{ {stan }}}{5} $ | (3) |

双重差分变量IP为核心解释变量。构造这一变量的关键在于进行合适的样本分组,以识别出政策在企业层面上的执行差异。具体而言,本研究设置分组变量Treat,如果企业属于石化和化学工业企业,该变量取1,否则取0。同时,根据发展规划的出台时间滞后一期设置时间变量Time,当样本观测值处于2017—2020年时,该变量取1,否则取0。因此,双重差分变量IPit=Treati×Timet。

3、中介变量参照于波和何凌云等的相关研究,[19][31]选取增效层面的中介变量有:①企业研发投入(RD),采用企业研发投入总额的对数值衡量;②企业化石能源使用效率(Fossil),采用企业三大化石能源(煤炭、原油、天然气)消费量之和与能源消费总量的比值衡量。参照张同斌、张杰等的相关研究,[32][33]选取减排层面的中介变量有:①企业外源融资约束程度(EX-FC),采用1减去企业流动资产减流动负债差额占期末总资产比重的差值衡量;②企业内源融资约束程度(IN-FC),采用1减去现金及现金等价物余额占期末总资产比重的差值衡量。

4、控制变量参照相关研究,[30][34][35]控制变量如下:①企业年龄(Age),采用当期年份减去企业上市年份衡量;②企业规模(Size),采用企业固定资产总额的对数值衡量;③企业现金持有(Cash),采用企业货币性现金与资产总额的比值衡量;④企业资产收益率(ROA),采用企业净利润与资产总余额的比值衡量;⑤企业偿债能力(Loar),采用企业资产负债率衡量;⑥企业发展能力(Growth),采用企业营业收入增长率衡量。各变量具体定义见表 1。

|

|

表 1 变量定义 |

各变量的描述性统计见表 2。描述性统计显示,企业全要素生产率的平均值为5.028,标准差为0.328,最小值为3.382,最大值为6.991,这表明企业全要素生产率在样本期内差异较小。而企业污染排放强度的平均值为0.008,标准差为0.028,最小值为0,最大值为0.641,这表明企业污染排放强度在样本期内存在较大的差异。

|

|

表 2 变量描述性统计 |

借鉴杨波等的方法,[36]构建双重差分模型如下,来检验发展规划产业政策对石化和化工企业绿色转型的影响及其作用机制:

| $ { Greentran }_{i t}\left(T F P_{i t}, P E I_{i t}\right)=\alpha_0+\alpha_1 I P_{i t}+\alpha_i C V_{i t}+\mu_i+\delta_t+\gamma_j+\varepsilon_{i t} $ | (4) |

其中,Greentranit表示企业绿色转型情况,分别采用企业全要素生产率(TFPit)和企业污染排放强度(PEIit)衡量;IPit为双重差分变量;CVit为控制变量;μi、δt、γj分别表示企业固定效应、时间固定效应和行业固定效应。

2、中介效应模型为避免采用逐步法出现内生性问题进而影响研究结论,借鉴江艇的研究,[37]构建式(5)来判断企业研发投入、企业化石能源使用效率、企业外源融资约束程度、企业内源融资约束程度是否在《规划》实施与石化和化工企业绿色转型之间发挥中介作用。具体模型如下:

| $ { Med }_{i t}=\beta_0+\beta_1 I P_{i t}+\beta_i C V_{i t}+\mu_i+\delta_t+\gamma_j+\varepsilon_{i t} $ | (5) |

其中,Medit为中介变量,包括企业研发投入(RDit)、企业化石能源使用效率(Fossilit)、企业外源融资约束程度(EXFCit)、企业内源融资约束程度(INFCit)。β1用以度量《规划》实施对中介变量的影响程度。

四、基准回归和稳健性检验 (一) 基准回归结果基准回归结果如表 3所示。列(1)报告了《规划》实施对石化化工企业全要素生产率的影响,双重差分变量IP的估计系数在1%的水平上显著为正。列(3)报告了政策实施对企业污染排放强度的影响,双重差分变量IP的估计系数在1%的水平上显著为负。为保证列(1)、列(3)回归的准确性,在列(1)、列(3)的基础上进一步控制行业固定效应,并分别对其进行回归估计,得到的结果如列(2)、列(4)所示,全要素生产率TFP和污染排放强度PEI仍然在1%的水平上显著。总体上,《规划》的实施有利于提高石化化工企业的全要素生产率水平并抑制其污染排放强度。据此,假设H1初步得到验证。

|

|

表 3 基准回归结果 |

在控制变量中,所有控制变量对石化化工企业全要素生产率水平的提高都起到一定程度的促进作用。企业年龄(Age)、企业现金持有(Cash)、企业资产收益率(ROA)对企业污染排放强度起到一定的抑制作用,而企业偿债能力(Loar)、企业规模(Size)、企业发展能力(Growth)对企业污染排放强度的降低起到反作用效果。也就是说,当企业的资产负债率过高,企业规模过大并处于扩张阶段时,企业的污染排放量将会有增加的可能,从而不利于企业的绿色转型。

(二) 稳健性检验考虑到基本回归结果仍可能存在一定偏差,选择从以下方面对基本回归结果进行稳健性检验:平行趋势检验、安慰剂检验、倾向得分匹配检验和剔除中心城市后再进行回归。

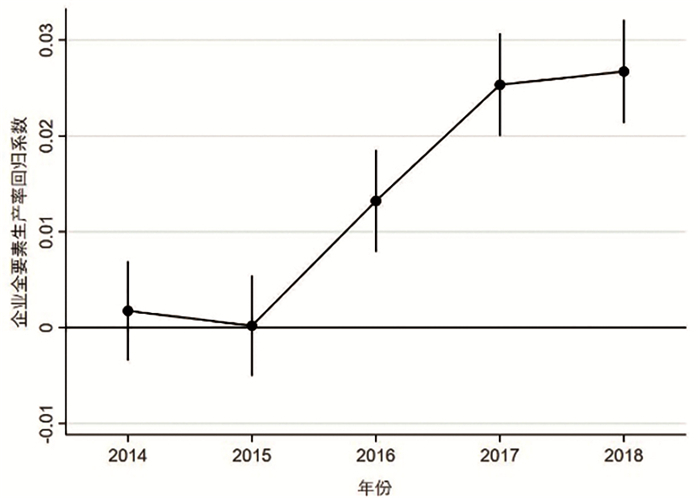

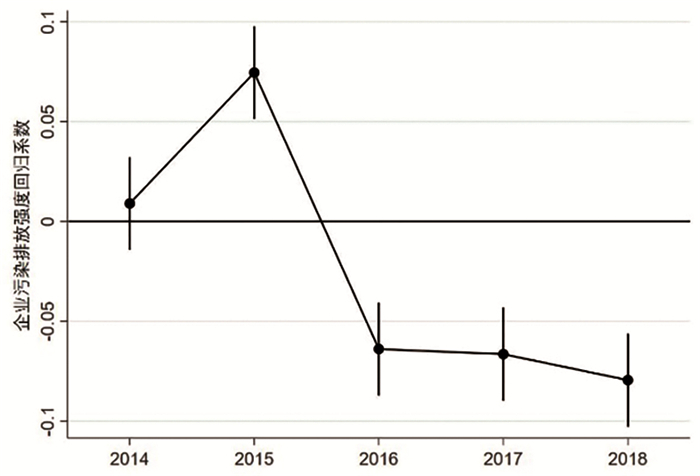

平行趋势检验结果如图 1和图 2所示。在《规划》提出之前,非石化化工企业和石化化工企业全要素生产率之间的差异并不显著,而在政策实施之后,核心解释变量系数正向显著,且呈现递增趋势。同时,在《规划》提出之前,非石化化工企业和石化化工企业污染排放强度之间的差异也不显著,甚至出现正向递增的现象,而在政策实施之后,核心解释变量系数负向显著,且呈现递减趋势。因此,自然实验的设置满足了平行趋势假说。

|

图 1 全要素生产率平行趋势 |

|

图 2 污染排放强度平行趋势 |

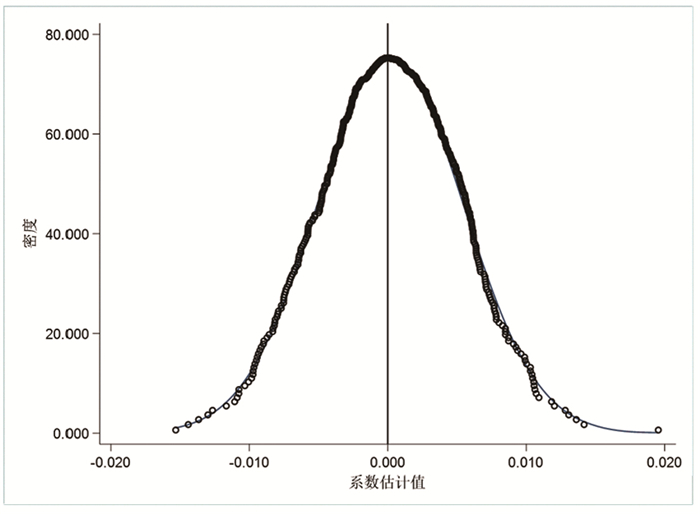

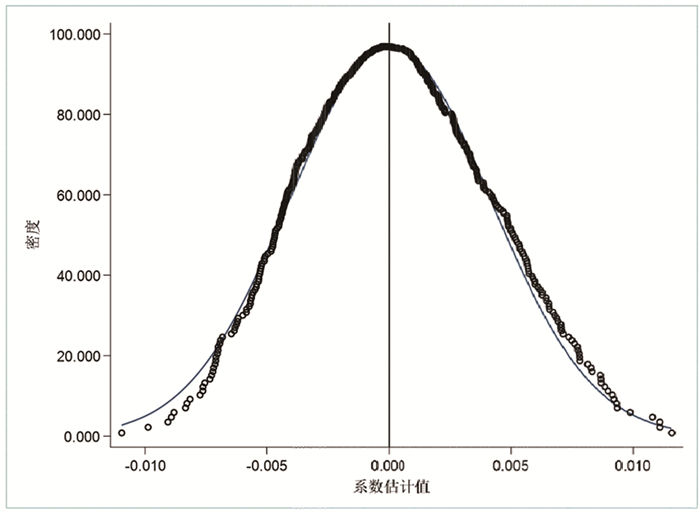

安慰剂检验结果如图 3和图 4所示。通过随机构造处理组,采用安慰剂检验,进行反事实分析:

| $ \hat{\varphi}=\varphi+\omega \frac{{Cov}\left(I P_{i t}, \varepsilon_{i t} \mid z\right)}{{Var}\left(I P_{i t}, \varepsilon_{i t} \mid z\right)} $ | (6) |

|

图 3 全要素生产率核密度估计 |

|

图 4 污染排放强度核密度估计 |

如式(6)所示,z代表所有的控制变量,若ω=0,则非观测的因素不会影响最终的估计结果,

得分倾向匹配检验结果如表 4中列(1)至列(4)所示。首先,为处理组寻找合适的对照组,匹配的协变量包括企业年龄(Age)、企业规模(Size)、企业现金持有(Cash)、企业资产收益率(ROA)、企业偿债能力(Loar)和企业发展能力(Growth)。其次,如表 3的回归结果,列(1)、列(2)为1比4近邻匹配,而列(3)、列(4)为核匹配,政策(IP)系数都通过1%正向显著性检验。

剔除中心城市后的回归结果如表 4中列(5)、列(6)所示。考虑到行政等级具有的特殊性会对回归结果产生影响,因此剔除北京、天津、上海与重庆四个直辖市和各个省会城市的样本数据重新展开基准回归分析。[38]最后发现基准回归结果保持不变,从而证明上述检验具有稳健性。

|

|

表 4 倾向得分匹配和剔除中心城市 |

根据中介作用机制检验程序,首先,对式(4)进行回归,如果α1显著,则表明《规划》对石化和化工企业绿色转型的总体效应存在;如果α1不显著,则整个中介效应终止。其次,对式(5)进行回归,判断《规划》对中介变量企业研发投入、化石能源使用效率、外源融资约束和内源融资约束影响。

(一) 增效层面中介作用机制检验根据前文理论分析,政策的实施主要通过增加石化和化工企业投入端的研发投入和产出端的化石能源使用效率来提高企业全要素生产率水平,从而推动企业的绿色转型。本研究采用企业研发投入总额衡量研发投入水平,采用企业煤炭、原油、天然气三大化石能源消费量之和与能源消费总量的比值衡量化石能源使用效率,并对这一机制进行回归分析,结果如表 5所示。

|

|

表 5 研发投入和化石能源使用效率的作用机制检验 |

表 5中列(1)的回归结果表示,IP的系数估计值在1%的显著性水平下为正,表明与非石化化工企业相比,《规划》的推出提高了石化化工企业的全要素生产率水平。列(2)和列(3)显示,《规划》的实施对企业研发投入和化石能源使用效率的影响显著为正,系数分别为0.0489和0.0393。这表明在至少5%的显著性水平下,《规划》的实施一方面在投入端提高了石化化工企业的研发水平,另一方面在产出端提升了石化化工企业的化石能源使用效率,从两个切入点提升了企业的全要素生产率水平,从而在增效层面促进了企业的绿色转型。总体而言,表 5的研究结果支持假设H2。

(二) 减排层面中介作用机制检验石化和化工企业的融资约束程度会随着《规划》实施时间的增加而增加,降低企业污染排放强度,从而推动企业的绿色转型。本研究采用1减去企业流动资产减流动负债差额占期末总资产比重的差值衡量企业受到的外部融资约束程度,采用1减去现金及现金等价物余额占期末总资产比重衡量内部融资约束程度,并对这一机制进行回归分析,结果如表 6所示。

|

|

表 6 内外源融资约束程度的作用机制检验 |

表 6列(1)的回归结果表示,IP的系数估计值在1%的显著性水平下为负,表明与非石化化工企业相比,政策实施抑制了石化化工企业的污染排放强度。列(2)和列(3)的结果显示,《规划》的实施对石化化工企业外源融资约束和内源融资约束的影响显著为正,系数分别为0.0541和0.0156。这表明在1%的显著性水平下,《规划》的实施显著提高了企业的融资约束程度,一方面降低了企业从外部获得资金的能力,另一方面限制了企业自身筹措资金的水平,从内外源两个方面抑制了企业的污染排放强度,从而在减排层面促进企业的绿色转型。总体而言,表 6的研究结果支持假设H3。

六、异质性分析根据前述分析结果,在《规划》实施后,一方面石化化工企业主要通过增加投入端的研发投入和产出端的化石能源使用效率提高企业全要素生产率水平;另一方面内外融资约束程度的提高也会限制企业获得金融支持的渠道,从而降低污染排放强度。因此,石化化工企业可以从增效和减排两个维度完成实现绿色转型。综合两个维度考虑,本研究通过加入核心变量与调节变量的交互项检验《规划》对企业绿色转型的影响在金融监管强度和政府干预程度两个方面的异质性。

研究表明,在满足平行趋势的情况下,加入调节变量进行三重差分的方法可以用于识别干预政策在不同群体间的异质性处理效应。[39]首先,这种做法能够保持基准分析的样本量不变,从而排除样本选择的偏差导致估计结果有偏差;其次,分析结果可以直接按照交互项系数的显著性判断是否存在异质性,避免了再进行组间系数差异检验;最后,加入交互项作为调节变量要求更为严格,一般要求控制变量之间不存在组间显著性差异,排除了控制变量造成的异质性干扰。具体设定如下:

| $ {Greentran}_{i t}\left(T F P_{i t}, P E I_{i t}\right)=\alpha_0+\alpha_1 I P_{i t}+\alpha_2 R V_{i t}+\alpha_3 I P_{i t} \times R V_{i t}+\alpha_i C V_{i t}+\mu_i+\delta_t+\gamma_j+\varepsilon_{i t} $ | (7) |

其中,RV表示金融监管强度和政府干预力度两个调节变量。金融监管强度采用地方财政金融监管支出与金融业城镇单位就业人员的比值衡量,[40]政府干预力度采用地方财政一般预算支出与地区GDP的比值衡量。[41]IPit×RVit是双重差分变量与调节变量的交互项,以其系数α3来度量调节变量在《规划》对企业绿色转型的影响过程中起到的调节作用。

具体回归结果如表 7所示。表 7中列(1)IP×reg的回归系数在5%显著性水平下显著为正,说明金融监管强度越大,政策实施对企业全要素生产率水平提升的促进作用越强烈。同时,列(2)IP×reg的回归系数在1%显著性水平下显著为负,说明金融监管强度越大,政策实施对企业污染排放强度降低的抑制作用越明显。结合前文理论分析,出现这种情况的主要原因是金融监管强度高意味着金融支持企业获取绿色融资、提高绿色技术创新的渠道增加,同时也对企业内部风险控制和管理提出了更高的要求,促使企业完善风险预警机制。再者,金融监管强度高还可以通过强制企业披露其环境相关数据和信息来促使企业提高环境信息披露的透明度和准确性,从而促使企业向绿色方向发展,完成绿色转型。

|

|

表 7 异质性分析 |

表 7中列(3)IP×govt的回归系数在1%显著性水平下显著为正,说明政府干预力度越大,政策实施对企业全要素生产率水平提升的促进作用越强烈。同时,列(4)IP×govt的回归系数在1%显著性水平下显著为负,说明政府干预力度越大,政策实施对企业污染排放强度降低的抑制作用越明显。结合前文理论分析,出现这种情况的主要原因是政府干预可以通过建立绿色产业政策和标准来鼓励企业进行绿色转型,还可以设置排放标准、废物处理要求和环境保护指标等,强制企业加强环保管理,减少污染物的排放。再者,政府可以组织培训和宣传活动,提高企业对环保责任的认识和贯彻执行力度。这将促使企业在绿色转型中更加主动、积极地履行环保责任。因此,政府干预力度的增加能够有效地推动企业进行绿色转型,激励和引导企业积极投身绿色转型,实现经济增长与环境保护的双赢。

七、结论与启示 (一) 主要结论本研究以2012—2020年工业企业上市公司为样本,检验2016—2020年《规划》的出台对石化化工企业绿色转型的影响。研究发现,总体来看政策的实施有利于提高石化化工企业的全要素生产率水平并抑制其污染排放强度。通过加大企业的研发投入和化石能源使用效率,进而促进全要素生产率的提高,发挥了波特效应;与此同时,政策引致的融资约束程度的提高也减少了企业可获得的信贷资源,导致污染排放强度下降,经一系列稳健性检验后结论依然显著。本研究还从金融监管强度与政府干预力度方面考察不同企业之间政策实施效果的异质性。研究发现,地区金融监管强度越大且政府干预力度越大,企业绿色转型的效果越好。

(二) 政策启示第一,借力产业发展政策,提升绿色技术水平。要以科学发展为指导,把绿色发展理念贯穿到石化和化学工业发展的各个方面,强化对企业的环境管理工作,严格执行环保法律法规和产业政策,推动企业绿色发展。政府要加强对绿色技术研发的支持力度,鼓励企业采用清洁生产技术和工艺,淘汰落后的生产工艺、技术和装备,推动生产过程的绿色化,促进石化化工企业的绿色发展,降低对环境的负面影响。

第二,着力加强研发投入,提高能源使用效率。加大对研发项目的投入,提高技术水平和装备制造能力,不断提高化工新材料的供给能力和石化化工企业产品的附加值,从而增强企业在市场上的竞争力;加快淘汰落后产能,降低能耗水平,实现经济增长与节能减排的“双赢”。同时,要坚持“走出去、引进来”的发展理念,积极引进先进的技术、装备、管理经验,提高企业自主创新能力和综合竞争能力。通过建设工程中心、联合研发中心、工程技术研究中心等平台,加快产品结构调整和优化升级。

第三,重视金融支持作用,助力企业转型建设。为引导和推动石化化工企业的绿色转型,政府继续加大对科技创新的支持力度,鼓励和促进企业加强技术创新,推动绿色转型,不断提高企业竞争力。一是支持开展绿色信贷,政府可以通过贷款贴息、低息贷款等方式支持有条件的石化化工企业进行技术创新和绿色发展;二是推动循环经济发展,引导企业转变发展方式,推进资源高效循环利用,推动产业转型升级;三是积极发挥保险的风险保障作用,通过担保、保险等方式为企业提供保障。

第四,强化企业环境监管,增强政府干预力度。石化化工企业在我国众多工业企业中占据重要地位,其产品涉及生活和工业等各个领域,因此其对社会的影响深远。基于此,政府必须要加强对石化化工企业的环境监管和执法力度,因为目前国内的生产水平还较低,生产技术水平不高,在保证其产品质量的同时,还必须对石化化工企业进行必要的管理和监督。为避免企业在环保方面不达标现象的发生,政府必须严格执行环保法规,对违规企业进行惩罚和整改,从而提高企业的环境责任意识。

| [1] |

王丹, 郝雨浓. 绿色发展理念的内涵与价值探究[J]. 人民论坛·学术前沿, 2021, (23): 129-131. (  0) 0) |

| [2] |

孙天阳. 中国化工产业"十三五"发展回顾与"十四五"展望[J]. 经济问题, 2021, (7): 87-96. (  0) 0) |

| [3] |

贺丹, 唐娅华, 胡绪华. 绿色服务产业政策对中国低碳经济增长的影响[J]. 资源科学, 2022, 44(4): 730-743. (  0) 0) |

| [4] |

Zeng Q, Tong Y, Yang Y. Can green finance promote green technology innovation in enterprises: empirical evidence from China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(37): 87628-87644. DOI:10.1007/s11356-023-28342-x

(  0) 0) |

| [5] |

肖红军, 阳镇, 王欣. 央地产业政策协同、企业社会责任与企业绿色技术创新[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2023, 63(1): 177-193. (  0) 0) |

| [6] |

白雪洁, 孟辉. 新兴产业、政策支持与激励约束缺失——以新能源汽车产业为例[J]. 经济学家, 2018, (1): 50-60. (  0) 0) |

| [7] |

Gong M, You Z, Wang L, et al. Environmental regulation, trade comparative advantage, and the manufacturing industry's green transformation and upgrading[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(8): 2823. DOI:10.3390/ijerph17082823

(  0) 0) |

| [8] |

孙阳阳, 丁玉莲. 产业政策、融资约束与企业全要素生产率——基于战略性新兴产业政策的实证研究[J]. 工业技术经济, 2021, 40(1): 59-67. DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2021.01.007 (  0) 0) |

| [9] |

郭玥. 政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J]. 中国工业经济, 2018, (9): 98-116. (  0) 0) |

| [10] |

钱雪松, 康瑾, 唐英伦, 等. 产业政策、资本配置效率与企业全要素生产率——基于中国2009年十大产业振兴规划自然实验的经验研究[J]. 中国工业经济, 2018, (8): 42-59. (  0) 0) |

| [11] |

诸竹君, 宋学印, 张胜利, 等. 产业政策、创新行为与企业加成率——基于战略性新兴产业政策的研究[J]. 金融研究, 2021, (6): 59-75. DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2021.06.013 (  0) 0) |

| [12] |

刘慧, 綦建红. "竞争友好型"产业政策更有利于企业投资效率提升吗——基于公平竞争审查制度的准自然实验[J]. 财贸经济, 2022, 43(9): 101-116. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2022.09.011 (  0) 0) |

| [13] |

金环, 于立宏, 徐扬. 绿色金融创新政策与企业生产率差异——来自中国上市公司的证据[J]. 经济评论, 2022, (5): 83-99. (  0) 0) |

| [14] |

金环, 于立宏, 徐远彬. 绿色产业政策与制造业绿色技术创新[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(6): 136-146. (  0) 0) |

| [15] |

中国社会科学院工业经济研究所课题组, 李平. 中国工业绿色转型研究[J]. 中国工业经济, 2011, (4): 5-14. (  0) 0) |

| [16] |

Zhang T-J, Zhou J-Y, Wang M, et al. Cultivation mechanism of green technology innovation in manufacturing enterprises under environmental regulations in China[J]. Frontiers in Environmental Science, 2022, (10): 926896.

(  0) 0) |

| [17] |

万攀兵, 杨冕, 陈林. 环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型——基于技术改造的视角[J]. 中国工业经济, 2021, (9): 118-136. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.09.007 (  0) 0) |

| [18] |

侯建, 白婉婷, 陈建成, 等. 能源强度对工业绿色转型的影响: 创新效应视角[J]. 系统管理学报, 2022, 31(4): 737-745. (  0) 0) |

| [19] |

于波. 绿色信贷政策如何影响重污染企业技术创新?[J]. 经济管理, 2021, 43(11): 35-51. (  0) 0) |

| [20] |

卜文超, 盛丹. 鼓励性产业政策调整与企业污染排放——基于污染治理与资源再配置效应分析[J]. 产业经济研究, 2022, (6): 43-57. (  0) 0) |

| [21] |

Le D, Ren F, Tang Y, et al. The effect of environmental policy uncertainty on enterprises' pollution emissions: evidence from chinese industrial enterprise[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(16): 9849. DOI:10.3390/ijerph19169849

(  0) 0) |

| [22] |

张建鹏, 陈诗一. 金融发展、环境规制与经济绿色转型[J]. 财经研究, 2021, 47(11): 78-93. (  0) 0) |

| [23] |

舒利敏, 廖菁华. 末端治理还是绿色转型?——绿色信贷对重污染行业企业环保投资的影响研究[J]. 国际金融研究, 2022, (4): 12-22. (  0) 0) |

| [24] |

高锦杰, 张伟伟. 绿色金融对我国产业结构生态化的影响研究——基于系统GMM模型的实证检验[J]. 经济纵横, 2021, (2): 105-115. (  0) 0) |

| [25] |

谭卫华, 舒银燕. 新金融发展与工业绿色转型——基于系统GMM模型的实证分析[J]. 经济地理, 2020, 40(11): 149-157. (  0) 0) |

| [26] |

张平. 中国经济绿色转型的路径、结构与治理[J]. 社会科学战线, 2022, (8): 69-81. (  0) 0) |

| [27] |

刘金科, 肖翊阳. 中国环境保护税与绿色创新: 杠杆效应还是挤出效应?[J]. 经济研究, 2022, 57(1): 72-88. (  0) 0) |

| [28] |

陈奉功, 张谊浩. 绿色债券发行、企业绿色转型与市场激励效应[J]. 金融研究, 2023, (3): 131-149. (  0) 0) |

| [29] |

Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservables[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 317-341.

(  0) 0) |

| [30] |

戴翔, 杨双至. 数字赋能、数字投入来源与制造业绿色化转型[J]. 中国工业经济, 2022, (9): 83-101. (  0) 0) |

| [31] |

何凌云, 祁晓凤. 环境规制与绿色全要素生产率——来自中国工业企业的证据[J]. 经济学动态, 2022, (6): 97-114. (  0) 0) |

| [32] |

张同斌, 刘文龙. 留抵退税改革、融资约束与企业产业链关联[J]. 管理世界, 2024, 40(3): 94-115. (  0) 0) |

| [33] |

张杰. 金融抑制、融资约束与出口产品质量[J]. 金融研究, 2015, (6): 64-79. (  0) 0) |

| [34] |

朱沛华, 陈林. 工业增加值与全要素生产率估计——基于中国制造业的拟蒙特卡洛实验[J]. 中国工业经济, 2020, (7): 24-42. (  0) 0) |

| [35] |

Liu D, Zhu X, Wang Y. China's agricultural green total factor productivity based on carbon emission: an analysis of evolution trend and influencing factors[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, (278): 123692.

(  0) 0) |

| [36] |

杨波, 李波. "一带一路"倡议与企业绿色转型升级[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(6): 20-36. (  0) 0) |

| [37] |

江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (5): 100-120. (  0) 0) |

| [38] |

谭皓方, 张守夫. 数字新基建、金融资源配置与经济高质量发展[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2023, 40(1): 134-142. (  0) 0) |

| [39] |

黄炜, 张子尧, 刘安然. 从双重差分法到事件研究法[J]. 产业经济评论, 2022, (2): 17-36. (  0) 0) |

| [40] |

吴婷婷, 王通达. 绿色信贷能促进企业绿色转型吗?[J]. 中南财经政法大学学报, 2023, (5): 31-43. (  0) 0) |

| [41] |

郑传均, 单梦霖. 中国机械制造业产能利用率: 程度测算与影响因素[J]. 统计与决策, 2019, 35(17): 120-124. (  0) 0) |

2024

2024