元话语指言说者关于自己话语的话语,是引导受众对其言说进行组织、解读和评估的指引性表达。[1] [2](P3)元话语概念表明人际互动并非只是信息交换,还必然包含参与者性情、态度等的投入。言说者或修辞者通过互动的表达和建构,与受众协商,并就意欲达成的说服目标和话语效果做出选择。[2](P3)这就要求修辞者尽可能评估受众的前理解和可能反应,进而展开修辞发明。元话语便是修辞者可用以强化立场、回应异见、团结受众的修辞资源之一。[2](P54)国内外相关研究涉及CEO信函、广告语等商业话语、[3][4][5]学术话语和新闻话语的元话语运用或分类,[6][7][8][9][10][11][12]以及课堂元话语功能或科学话语元话语特征。[13] [14]

以往的研究成果多关注如何通过元话语实现Aristotle所说的三种修辞说服方式,[15]即诉诸理性、诉诸修辞人格和诉诸情感,且多以英语书面话语为语料,对汉语口头话语如新闻发布类国防话语鲜有涉及; 多从有效性而少有从规范性(normative)视角对元话语的修辞运用进行评估。国防新闻发布话语因其国防与政治属性必然充满着说服与论辩,其在修辞情境、风格、话题内容和受众等方面与以往研究所涉及的话语均有较大不同,对其进行元话语修辞研究,不仅可以深化对国防话语策略机制的认知,也有助于丰富元话语应用研究。

二、元话语与修辞 (一) 人际元话语模型与元话语分类Crismore、[6]Hyland等基于语篇和人际两大元功能将元话语分为语篇元话语和人际元话语。[3](P228)Hyland进一步完善了元话语理论,提出人际元话语模型,认为先前区分的语篇元话语和人际元话语均服务于修辞者与受众之间修辞互动与说服之需,并对先前的分类在名称和小类划分上进行了调整,使其能更充分、合理地解析各类话语实践。Hyland的人际元话语模型强调,[2](P49-54)元话语应该关注体现于语词的立场和人际联系,兼顾语篇内外、修辞者与受众之间互动与说服之需。该模型因而包含语篇交互(interactive)和人际互动(interactional)两个维度:前者反映如何基于受众评估建构语篇,体现修辞者如何组织语篇来顺应受众; 后者涉及如何通过表达立场、评估判断等邀请受众共同促成话语生成与展开,体现修辞者语气以及与受众对话的努力。Hyland强调这两个维度是任何书面或口头交际的界定性特征,表明人际元话语模型可运用于新闻发布类国防话语研究。根据该模型,元话语相应地分为语篇交互类和人际互动类,二者又各含五小类(见表 1)。[2](P49-50)

|

|

表 1 元话语类型 |

Khabbazi-Oskouei在区分命题和非命题语篇的基础上将人际元话语分为四大类,[12]其下又各包括若干小类。该分类总体上与Hyland人际互动类元话语类似,只是在大小类界定上有所不同,有些划分也不见得比后者更合理,但Khabbazi-Oskouei界定的“离题话”(asides)、“修辞性疑问”“轶事传闻和格言”这三小类联结标记在Hyland的联结标记中没有明晰,[2](P49-50)因而可以添加到后者之中,类似地,其“责任义务表达”和“否定”态度标记也可补充到后者的态度标记中,这样可更为全面精准地分析国防话语,整合了Hyland和Khabbazi-Oskouei分类体系的元话语类型、功能及示例(见表 1)。[2](P49-54) [12](P104)

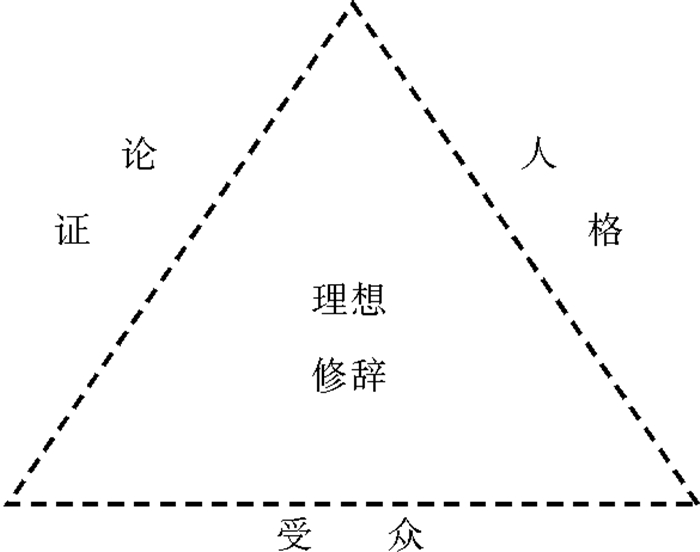

(二) 理想修辞模型Booth认为,所有好修辞都会表现出好的“修辞姿态”(rhetorical stance)。修辞姿态的呈现取决于在修辞情境中“发现和保持在任何交往行动中均发挥作用”的主题论证、受众顺应和修辞人格投射这三个修辞要素的“恰当平衡”。[16](P58)主题论证包括主题内容的设计、连贯、修辞发明等。受众顺应主要关注话语的受众、功能和效果。修辞人格投射关乎话语投射的“隐含自我”。相互平衡的主题论证、受众、修辞人格构成了理想修辞模型(见图 1)。①Booth强调,[16](P58)虽然三要素间的完全平衡或理想修辞姿态难以实现,但它应该成为任何修辞者的目标或理想规范,在修辞实践中尽力争取三要素的动态平衡,以达到理想的修辞效果。

① 等边表示三者之平衡,虚线表示平衡的动态实现。

|

图 1 布斯的理想修辞模型 |

修辞三要素的完全平衡不易实现,甚至从现实角度看也无必要,但偏离理想姿态而形成的偏离式修辞却具体而容易感知。[16](P62)Booth将这些偏离式修辞姿态归纳为三种。第一种是学究式或信息型修辞姿态。此姿态撇置言说者与受众的关系,聚焦于主题陈说,而对“话语为谁而述”不大关注。第二种是广告型修辞姿态。信息型姿态专注主题和忽视受众,广告型姿态则是“轻视了主题而过分看重效果”,即几乎全然聚焦于受众。第三种是表演型修辞姿态,突出修辞者自身人格魅力,而甚少注意内容实质和受众。[2](P61-62)修辞人格投射成为此类修辞的焦点。三种修辞姿态及其聚焦点见表 2。

|

|

表 2 三种修辞姿态及其聚焦点 |

理想修辞模型可以从修辞伦理视角为修辞艺术提供参照,但修辞实践无法脱离具体社会文化情境和话语权力因素影响,对理想修辞的偏离必然是常态。撇开伦理考虑,理想修辞模型则可作为一种规范性框架来评估修辞实践,即以修辞的理想态观照实际话语,发现其聚焦点,揭示修辞者深层用意,并评估话语的合理性。以此认识为基础,我们将十小类元话语重新划分为三大类,对应于理想修辞模型三要素:语篇交互类元话语总体上服务于主题论证; 态度标记、联结标记、模糊标记主要意在受众顺应; 自我提及语、强化标记、模糊标记对应于修辞人格投射。其中,Hyland强调模糊标记兼有人格塑造和受众或情感调控功用。[2](P49-54)[3]

三、语料建库与分析框架 (一) 研究语料本研究以我国国防部官网公布的2016年、2017年国防部每月例行记者会问答为语料,借此自建小型语料库。在问答文字实录中的非问答说明和图片均删除,不入库。两个年度月发布会共计22次,其中2016年11次,计5.98万字,2017年11次,计5.32万字,两个年度的总字数为11.30万字。

(二) 语料建库与分析在多遍通读语料的基础上,我们将问答话题参数分为我军军队内部事务(共3.65万字)、军队国际交流(共3.49字)、领土主权(共1.32万字)、外国涉中安全(共2.84万字)四类。部分问答可能兼涉两类,如外国涉中安全话题可能也会牵涉领土主权,我们根据问答主旨将其归为其中一类。

通过对语料采样阅读,以前述十小类元话语标记作为元话语参数和四类国防话题作为话题参数和建库框架,进行人工识解和标注。首先由本领域两位研究者先对二十个问答进行预标注,相互比照并统一界定标准后,再对另五十则问答进行标注,再次比照和校对,而后完成剩余语料标注,最后再复核一遍。之后借助AntConc 3.5.0语料库软件对标注语料进行检索和统计,梳理其元话语运用特征,并从西方修辞学视角进行分析。

(三) 研究问题研究具体探讨以下两个问题:1、国防部新闻发布话语各类话题的元话语运用有何特征,体现什么修辞功能?2、各类话题的元话语运用从理想修辞的规范性视角看体现了什么修辞姿态和修辞机理?

四、元话语分布特征与讨论鉴于新闻发布类国防话语问答长短不一,为了更加准确地反映四类国防话题元话语使用密度,元话语运用频数的确定不以通常的每千词为基准参照,而以话题包含的问答数量为基准,即频数=元话语运用次数/问答数(QA)。

(一) 元话语总体分布特征和修辞功能检索统计得到的各类话题问答总数为524(具体见后面的表 4),两大类十小类元话语运用情况如表 3所示。就运用占比和频数而言,人际互动类元话语(64.9%、5.15)明显高于语篇交互类(35.1%、2.79)。各小类元话语中运用最多、频数最高的依次是自我提及语(26.7%、2.12)、态度标记(17.9%、1.42)、框架标记(15.3%、1.22)和强化标记(13.9%、1.10),除了框架标记属于语篇交互类外,另三小类运用最多的元话语均属于人际互动类。其余六小类元话语占比均小于9%,其中,模糊标记占比和频数均最少(0.4%、0.03),其次是内指标记(1.9%、0.15)。

|

|

表 3 两大类十小类元话语运用总体统计结果 |

新闻发布类国防话语的人际互动类元话语显著多于语篇交互类,这与鞠玉梅有关学术话语和Hyland有关商业话语的研究所揭示的两大类元话语运用比例刚好相反。[3][8][9]其原因可能是发布会现场情境和身体语言等因素对受众话语解析有增益作用,因而总体上无需过多运用语篇交际类元话语。人际互动类元话语多用是“非正式”的体现,[5][17]反映了此类话语的口语媒介和问答形式等修辞情境限制对元话语运用的影响,也表明了修辞者与受众之间更为频繁的互动关系和对机构修辞人格投射的倚重。

自我提及有助于修辞者建构或强化我方修辞人格和机构身份,也有利于表明对己方立场的坚守程度和试图与受众建立怎样的修辞关系。Huang&Rose认为,[5]多用第一人称代词,在汉语传统中通常会被认为不够谦逊,如果使用的话,也多是以此指向或代表机构表明自己与集体的关联。然而,表 3显示自我提及语运用最多,从语料看,发言人直接以第一人称表态和以此指称我方这两种情况均很多,说明此类国防话语突出我方的在场和中心角色,即“肯定我方”是主基调,包括对己方能力、理念等的肯定和对相关言行的主动担当,表明我方敢于发声和表明立场,敢于展现我方权威身份和展示军威军力,在投射积极修辞人格的同时,提升国防话语的威慑力。以第一人称人格化国防机构和我军,也有助于与受众建立起更为紧密的互动关系。

态度可以通过形容词如“惊讶”、态度动词如“赞成”、责任义务情态词(obligation modals)如“应该”,甚至感叹号等标记。第一人称代词后面跟“认为”“坚信”等动词可视为态度标记,因其表达了修辞者看待事件的态度。[12](P101)我方面对的既有友好或中立因而需要话语争取的国家、组织或个体等“友方”,也有在特定事件中对我方不友好或有敌意的“反方”,因而修辞者既要展示自己形象,也需批判反方的错误言行,通过肯定我方和否定反方以争取或团结友方。[18]态度标记多用可突显修辞者对话题的立场与姿态,表明反方责任、义务(“M方应遵守……”)和我方期许、要求,强调特定行为的必要性(“我们希望/将……”),以此施压反方,引导受众或友方。修辞者运用如“非同寻常”这样的态度标记,“通过暗示对话题共同的态度、价值观和反应,既表达立场,又能诱导受众达成同意,使其通常难以对这样的判断提出异议”。[2](P149-150)强化标记通过形容词、副词或句子如“确定无疑的”“显然”“需要强调的是……”体现。多用强化标记,可投射或增强“权威、果断和坚信自己观点可信可靠的形象”,从而赢得受众信任。[3]在文化层面上汉语言说者总体上倾向于尽可能避免公开自由地表达个人观点和态度。[5]然而,新闻发布类国防话语态度标记和强化标记的运用却相当突出,表明国防修辞者多直接或不顾忌外化自己的态度和立场,以此调控受众认知,进而引导、说服受众。这是因为国防话题多涉及我方军威、军力和安全、主权等根本利益,在话语表达上必须直截了当,态度鲜明,以便与此类国防话语对机构修辞人格的要求一致,做到机构修辞人格与主题论证、受众期待相匹配。

框架标记的运用体现国防话语逻辑或推理关系,可视为说服的顺应性手段,通过展示话语“内部连贯性”,增强其表述的合法化,促进信息的接受和暗示修辞动机预设。较多运用这类元话语,有助于突显语篇的内在逻辑性和连贯性,建立起清晰、符合修辞目标的可信、连贯的文本阐释,也表明修辞者意在以此介入事实与文本的呈现,通过标示表述框架和路径,彰显特定的逻辑与内容,形成Burke所说的“辞屏”,[19](P115)以形式上的设计引导受众按我方意图接受所发布信息,调控其理解方式和视角,隐性影响其态度、立场,从而实现对我方观点的认同。

模糊标记表达对所述信息的不确定性,以商谈、委婉口吻表明对命题的责任弱化,以“征求”受众的意见。但模糊标记在国防话语发布这样的修辞情境中如使用过多,修辞者难免会显得有点“软弱”,或有不愿意坚守己方立场的意味,由此投射出的机构修辞人格将有悖于国防修辞情境要求。模糊标记均以肯定、自信的语气表达信息,传递观点,投射果敢、自信与坦诚的机构修辞人格。这种人格与国防话语应有的机构形象或受众惯常期待是一致的。修辞人格与受众期待的匹配是修辞说服成功的关键因素之一,[20](P177-180)少用模糊标记,则更有助于受众对相关修辞回应的接受。内指标记少,可能是因为以此类话语形式为问答,相对书面话语篇幅通常较短,无需后者那样较常用到内指标记帮助受众,以互文方式回忆或参考已表达过的相关信息或论辩意图。细察语料可发现,少量内指标记主要是发言人用以提示发布会中已经回答过相关问题,以此节省时间,也可避免出现同一话题表述前后不一致而导致误解的情况。

自我提及、强化、态度类元话语多用,表明此类国防话语不仅关乎事实信息发布,也关乎甚至更侧重机构修辞人格投射、证当、辩驳等典型的论辩修辞。由于国防话题的特殊性,即便是事实发布,也决非简单的信息传递,而是基于国防修辞目的做出的选择,充满修辞匠心,意在赢得受众接受我方呈现的事实,并暗含对其他不同说辞的质疑、否定或驳斥。正如Hyland所指出的,[2](P4)言说决非中性,意义的生成必然总是用以实现话语生产者利益,宣示其立场,表达其价值。这也说明此类国防话语是国防软力量的重要展示场或舆论斗争场。

(二) 四类国防话题元话语的运用特征和修辞功能表 4是四类话题问答和元话语的总体运用情况。从表 4中可以看出,问答数、元话语数与频数之间并非等比对应:从问答数看,按占比多少依次是军队内部事务类(33%)、军队国际交流类(29%)、外国涉中安全类(25%)和领土主权类(13%); 元话语运用按占比高低分别是外国涉中安全类(29%)、军队内部事务类(28%)、军队国际交流类(27%)和领土主权类(16%); 在频数分布上,领土主权类(9.65)和外国涉中安全类(9.19)最高,其后是军队国际交流类(7.52)和军队内部事务类(6.7)。

|

|

表 4 四大类国防话题问答和元话语运用总体统计结果 |

根据表 5可发现,四类国防话题的各类元话语分布规律与表 3体现的总体分布规律基本一致:人际互动类元话语均较明显多于语篇交互类元话语,其中领土主权类和外国涉中安全类话题人际互动类元话语总量是语篇交互类的两倍多; 占比最高的元话语均为自我提及语,其次是态度标记(军队国际交流类为框架标记); 强化标记和框架标记在各类话题中占比也较高; 模糊标记的运用最少; 内指标记、释义标记、证源标记也都比较少。同时,前两类和后两类话题的元话语运用分别有更多相似之处,或者说前两类和后两类话题元话语分布总体上存在一些差异,如前两类话题对释义标记运用(占比和频数)比后两类多,而后两类话题总频数和自我提及语、态度标记、强化标记频数均明显高于前两类。

|

|

表 5 四大类国防话题各类元话语运用统计结果 |

由于四类国防话题元话语分布规律与表 3体现的总体规律基本一致,其可能的原由已在前面分析阐述过。此处主要解析前两大类与后两大类话题之间的差异。释义标记有助于受众理解修辞者意图突显的特定信息的重要性。[3]前两类话题释义标记(占比和频数分别为4.8%、0.32和4.0%、0.30)比后两类(占比和频数分别为2.3%、0.22和1.8%、0.17)明显多用,原因可能是前两类话题多关乎我军内外事务,包括国际友好交往、改革、军演动向信息发布,但相关信息又往往较为敏感,易引发猜测和联想,因而修辞者时常有必要对其作进一步解释,以期受众能准确理解并按修辞者意图对其进行解读。Perelman认为创造在场、前景化特定内容最简便的论辩手段是重复。[21](P37)释义实质上相当于重复,通过引申或补充说明,彰显特定信息,折射特定视角,进而形成辞屏,引导受众认知。

后两类话题多涉及领土、安全等根本利益,因而多为早已确定的事实,没有或少有新信息发布,多是重申与强调立场、原则,或批判涉事方不当言行。其自我提及语、态度标记、强化标记频数和总频数均较明显高于前两类话题。自我提及语相对较频繁的使用表明后两类话题更多突显或肯定我方,与同样相对较多的态度标记、强化标记相配合,有助于增强言说的修辞语力和调控受众态度,通过澄清相关事实和批判错误言行,否定反方,团结友方。相对较高的频数意味着相对较高强度的元话语资源调用、修辞投入和话语交锋。后两类话题由于在性质上与前两类话题有所不同,因而多涉及反方,基于Burke的对立认同,通过批判其错误言行而团结友方。[18]

五、基于理想修辞模型的元话语运用评估为了进一步分析比较四类国防话题元话语运用情况,我们对表 3的统计结果依照Booth修辞三要素进行重组(见表 6),以理想修辞模型为参照,对其进行规范性和聚焦点评估。主题论证、人格投射和受众顺应分别对应的元话语运用比例可以反映不同国防话题类型的修辞姿态。

|

|

表 6 基于修辞三要素的元话语运用统计 |

表 6显示,军内事务类话题主题论证相关元话语占比最大(39.7%),其次为人格投射类(33.6%),受众顺应类最少(27.1%)。总体上此类话题元话语运用聚焦主题论证,兼顾人格投射,即呈现出信息型与表演型兼顾的修辞姿态。军队国际交流类话题元话语运用与军内事务类较为相似,其主题论证相关元话语占比与军内事务类类似(38.7%),人格投射相关元话语运用也同样突出,甚至略超主题论证类(39.4%),最少的是受众顺应类元话语(22.0%),表明其既重视信息发布,也突出我方修辞人格和形象建构,更为典型地呈现出信息型与表演型兼顾的修辞姿态。

领土主权类和外国涉中安全类话题在元话语运用上也是人格投射类比例高,且与前两大类话题相比,其占比更为显著,分别达到46.2%和47.1%,接近两类话题各自元话语总量的一半; 二者主题论证类元话语运用比例(28.8%/30.6%)也相似; 受众顺应类元话语占比(25.2%/23.3%)与主题论证类相近。可见,这两类话题主题论证的相关元话语相比前两类减少较明显,信息性降低,概因其多涉及根本利益,没有或很少有争议空间。其修辞聚焦点是我方立场重申强调和断言立威,故而呈现的是表演型修辞姿态。

上述分析表明,前两大类和后两大类话题的元话语聚焦点有所不同。前两类国防话题聚焦主题论证兼顾人格投射,而后两大类话题则明显偏重人格投射。前两类话题的主题论证类元话语占比(38.7%/39.4%)明显高于后两类(28.8%/30.6%),信息性较强。后两类话题的人格投射类元话语占比最大,且接近一半,前两类话题的人格投射类元话语也较多,但在占比上只是接近或略高于主题论证类。原因可能是前两类话题侧重回应与满足国际社会对我军公开、透明的期待,适当将重心放在我军新武器进展、军事交流等信息的主动批露、公开上,故而主题论证类元话语运用也相对较多,同时也不忘展示我方形象和军威,特别是军队国际交流类话题多涉及对外展示,人格投射也较突出。后两类话题多涉及我方根本利益,大都没有商榷余地,因而多是立场重申或批判反方,对我方的肯定和立威、立信相对突出。

可见,新闻发布类国防话语并非只是发布信息,而是兼顾甚或侧重机构修辞人格投射,建构或强化我方追求和平、坚决捍卫根本利益的机构形象,争取或增强受众对我方的认同。虽说这并不意味着国防修辞者完全忽视受众顺应,但从总体上看,对受众直接的情感投入或施加影响的元话语和修辞努力相对于人格投射和主题呈现而言偏少。这也是从理想修辞模型的规范性视角看,新闻发布类国防话语在元话语运用和论辩理性上似乎有可以改进之处。

六、结语研究表明,新闻发布类国防话语人际互动类元话语的运用明显多于语篇交际类元话语,其中自我提及语、态度标记、强化标记及框架标记运用最为突出,而模糊标记、内指标记等用得很少。军队内部事务类与军队国际交流类国防话题元话语运用较为相似,呈现出信息型与表演型兼顾的修辞姿态,领土主权类与外国涉中安全类国防话题元话语运用较为相似,呈现为表演型修辞姿态,表明四类国防话语多兼顾或聚焦修辞人格建构。国防机构修辞者对元话语资源的策略性运用是实现国防修辞目标的重要手段之一,有助于投射与国防要求相称的我方机构修辞形象,生成软威慑力。对受众的调控与联结有利于以协商和友好姿态,以理性力量团结友方和驳斥反方,但从规范性视角看,可加强对受众直接的情感影响。

研究整合Hyland人际元话语模型和Booth理想修辞模型,使对元话语的探析不仅只是从描述性视角展开,也可从规范性视角评估其修辞特征和聚焦点。本文从西方修辞学视角丰富了元话语研究,拓展了人际元话语模型的应用范围,也为国防话语研究开启了一个新的视角,有助于深化对元话语重要作用和国防话语修辞机制的认识,增强话语品鉴或批判性思维能力和修辞意识,并可为比较不同话语类型的元话语运用提供参照。后续研究可增加语料规模,以使结果更有说服力; 也可比较中外国防话语,发现二者元话语运用的异同及其修辞和文化动因。

| [1] |

Crismore A., et al. Metadiscourse in Persuasive Writing: A Study of Texts Written by American and Finnish University Students[J]. Written Communication, 1993, 10(1): 39-71. DOI:10.1177/0741088393010001002

(  0) 0) |

| [2] |

Hyland K. Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing[M]. London: Continuum, 2005.

(  0) 0) |

| [3] |

Hyland K. Exploring Corporate Rhetoric Metadiscourse in the CEO's Letter[J]. Journal of Business Communication, 1998, 35(2): 224-245. DOI:10.1177/002194369803500203

(  0) 0) |

| [4] |

Fuertes-Olivera P., et al. Persuasion and Advertising English Metadiscourse in Slogans and Headlines[J]. Journal of Pragmatics, 2001, 33(4): 1291-1307.

(  0) 0) |

| [5] |

Huang Y., Rose K. You. Our Shareholders Metadiscourse in CEO Letters from Chinese and Western Banks[J]. Text & Talk, 2018, 38(2): 167-190.

(  0) 0) |

| [6] |

Crismore, A. Talking with Readers: Metadiscourse as Rhetorical Act[M]. New York: Peter Lang, 1989.

(  0) 0) |

| [7] |

辛志英, 黄国文. 元话语的评价赋值功能[J]. 外语教学, 2010, (6): 1-5. (  0) 0) |

| [8] |

鞠玉梅. 英汉学术论文语篇中的元话语研究——从亚里士多德修辞学的角度[J]. 外语研究, 2013, (3): 23-29. DOI:10.3969/j.issn.1005-7242.2013.03.003 (  0) 0) |

| [9] |

鞠玉梅. 中外学者英语学术论文摘要修辞劝说机制比较研究[J]. 解放军外国语学院学报, 2020, (1): 85-92. (  0) 0) |

| [10] |

姜峰, Hyland. 互动元话语: 学术语境变迁中的论辩与修辞[J]. 外语教学, 2020, (2): 23-28. (  0) 0) |

| [11] |

Dafouz-Milne E. The Pragmatic Role of Textual and Interpersonal Metadiscourse Markers in the Construction and Attainment of Persuasion: A Cross-linguistic Study of Newspaper Discourse[J]. Journal of Pragmatics, 2008, 40(1): 95-113. DOI:10.1016/j.pragma.2007.10.003

(  0) 0) |

| [12] |

Khabbazi-Oskouei L. Propositional or Non-propositional, that is the Question: A New Approach to Analyzing "Interpersonal Metadiscourse" in Editorials[J]. Journal of Pragmatics, 2013, 47(1): 93-107. DOI:10.1016/j.pragma.2012.12.003

(  0) 0) |

| [13] |

郭红伟. 中国高校英语教师课堂元话语三维功能研究[J]. 中国外语, 2014, (2): 60-67. DOI:10.3969/j.issn.1672-9382.2014.02.010 (  0) 0) |

| [14] |

Crismore A., Farnsworth R. Mr. Darwin and his Readers: Exploring Interpersonal Metadiscourse as a Dimension of Ethos[J]. Rhetoric Review, 1989, 8(1): 91-112. DOI:10.1080/07350198909388880

(  0) 0) |

| [15] |

Aristotle. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse[M]. Tran. G. A. Kennedy. NY: Oxford University Press, 2007.

(  0) 0) |

| [16] |

Booth, W. The Essential Wayne Booth[C]. Jost, W. Ed. Chicago: The U of Chicago Press, 2006.

(  0) 0) |

| [17] |

Pearce M. Informalization in UK Party Election Broadcasts 1966-97[J]. Language and Literature, 2005, 14(1): 65-90. DOI:10.1177/0963947005046285

(  0) 0) |

| [18] |

涂家金. 基于语用论辩理论的我国新闻发布类国防话语研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2020, (6): 97-107. (  0) 0) |

| [19] |

Burke K. On Symbol and Society[M]. Chicago: The U of Chicago Press, 1989.

(  0) 0) |

| [20] |

刘亚猛. 追求象征的力量[M]. 北京: 三联书店, 2004.

(  0) 0) |

| [21] |

Perelman Ch. The Realm of Rhetoric[M]. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1982.

(  0) 0) |

2022

2022