2012年,党的十八大首次从国家战略角度定位海洋的作用,提出建设海洋强国的目标。2017年,习近平总书记在十九大报告中指出“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”,“中国秉持共商共建共享的全球治理观……积极参与全球治理体系改革和建设,不断贡献中国智慧和力量”。2019年4月23日,中国人民解放军海军成立70周年,习近平指出“我们人类居住的这个蓝色星球,不是被海洋分割成了各个孤岛,而是被海洋连结成了命运共同体,各国人民安危与共”。[1]这一提法标志着“海洋命运共同体”理念的诞生。海洋命运共同体从“大生命”出发,打破了海上丝绸之路的限制,从发展和治理的角度、从地球一切生物的角度,深入而全面地认识海洋,是中国认识海洋的又一里程碑,[2]体现了中国深度参与全球海洋治理,务实推进蓝色伙伴关系的终极目标。中国参与全球海洋治理,不仅是世界对中国的期待,也是涉及到中国海洋安全、海洋经济等国家利益维护,树立中国作为一个负责任大国形象的重要途经。

建设海洋强国,深度参与全球海洋治理,不仅要加强“海洋硬实力”建设,还应该积极提升“海洋软实力”建设,通过高层外交、政治交往、经济合作、人文交流等方式,不断扩展我国与其他国家在海洋领域的合作,逐步增强我国在全球海洋治理中的话语权和影响力。[3]参与全球海洋治理不仅是个政治问题、经济问题、军事问题,同时也是个语言问题。语言不仅是一种符号系统,更是一种行为过程。语言的行为过程是话语,话语的最大特征是实践。[4](P2)因此,话语本身便成为参与全球海洋治理的重要方式。人的话语实践、机构的话语实践、国家的话语实践到底能否推进海洋命运共同体建设,便成为政治、翻译、修辞、传播研究的重点课题。纵观历史,“谁掌握了海洋政治的话语权,谁就掌握了海洋政治规范创制的主动权,谁就会引领海洋政治发展的方向”。[5]本文提出对中国海洋政治话语翻译语料和案例加以搜集整理,依据“语料库翻译学”和“案例库修辞学”,构建中国海洋政治话语翻译语料库、关键术语库和修辞翻译案例库,并进行研究,以助力中国海洋话语权的提升。

一、中国海洋政治话语研究现状海洋政治话语是海洋话语的重要组成部分,“既是一套话语体系,也是一套明确的行为规范,用以判断海洋政治主体的合法性或正当性,对海洋政治发展起到建构与引领的作用。”[5]目前少数学者开始关注海洋话语的研究。张志洲指出,中国在应对海洋争端中处于守势的两个基本因素是美国力量的介入和中国自身缺乏强大的海洋话语权。[6]姚勇认为, 应立足于我国建设海洋强国的战略需求,加快培养一批高素质的海洋国际标准化人才,提升科研水平,加强国际交流与合作,推动海洋国际标准化工作实质性突破,逐步提升我国在国际海洋事务中的话语权。[7]盖龙云认为, 加强海上民兵力量建设对于提高海洋话语权至关重要。[8]张尔升等在历史总结基础上,提出海洋话语权的内在逻辑是:海洋思想—海洋话语—海洋法律(制度、规划)—海洋活动—海洋强国。受国际海洋话语权双重垄断的制约,中国的海洋话语处于弱势地位,要实现海洋强国的目标,必须建立符合中国海洋强国要求的本土化海洋话语体系。[9]王琪、季林林指出, “海洋话语权作为话语权在海洋领域的延伸,正逐渐成为国际各主权国家争夺的焦点”,在分析海洋话语权功能作用和内容表征的基础上提出从海洋智库建设、梯级式海洋意识培养、提高议题设置的创设能力三个方面提升海洋话语权。[10]孙凯、吴昊以2014年发生的“海洋石油981”钻井平台事件为例,对海洋话语权的定义加以界定,认为该事件折射出中国海洋话语权的相对不足,并从增强海洋话语的硬实力基础、加强海洋智库等话语主体建设、构建跨太平洋安全合作架构与亚太命运共同体、坚持“双轨思路”发展东南亚战略支点国家、推进“一带一路”战略的实施五个方面增强中国海洋话语权的知识建构。[11]总体来看,中国海洋话语的研究主要集中在海洋话语权的概念界定、作用、特征、建构路径等层面,视角多为国际政治与关系、法学、话语分析等学科,鲜有修辞、翻译和传播视角研究。

就翻译领域而言,仅有少数学者意识到涉海英语术语的翻译问题。邹卫宁、崔航就“海洋”一词的英译进行了探讨。[12]姚艳波通过对联合国海洋法中英文版本的平行研究,对“海洋”一词作为名词和定语在英语语言中的相关表述,如“sea”“ocean”“oceanic”“oceanology”“oceanography”“oceanological”“oceanographical”“marine”“maritime”等进行了辨析。[13]李美涵、段成以习近平在2014年APEC会议上的发言及海洋外交系列演讲的口译为例,在“政治等效”原则指导下分析其海洋外交理念下演讲词的翻译技巧。[14]关于中国海洋政治话语的相关翻译问题探讨极为少见。“人类命运共同体”、“海洋命运共同体”、“海洋强国”等作为中国参与全球海洋治理的核心概念,仅有“人类命运共同体”的翻译引起了少数学者的重视。黄丽贤通过对比英语作为本族语的新闻平台资料和我国的新闻报道,通过了解受众习惯、分析词源、语义韵、词组搭配等,分析“人类命运共同体”四种翻译[15],孙宁[16]和刘亮[17]分别以《论坚持推动构建人类命运共同体》为例分析了习近平外交话语特点及英译策略。

“海洋强国”作为中国海洋政治核心话语,其翻译一经亮相便引发了“中国威胁论”,主要原因是党的十八大报告将其译为“maritime power”。中西方对maritime power的内涵和外延界定不一致,更何况“power”一词本身便具有强权之意,而相关译者在对相关概念了解不清的情况下,便选择了西方已有概念maritime power对译“海洋强国”,由此引起目标语读者的误解。实际上,早在2015年,便有学者对“大国”的翻译进行了分析,指出中国外交部统一将“大国”翻译为“major country”或“major-country”,而西方大多将其英译为“major/great power”,认为中方译法主要有三方面考虑:(1)power(s)/major power(s)/great power(s)在汉语文化中多半是贬义词,常表示“强权、列强、权力、权势、强国、大国”等含义,容易让人联想到强权政治或霸权主义;而在西方外交学词典里,则是指在国际体系中拥有支配他国权力的国家,其标准是强权政治、军事实力和战争能力。(2)major country(直译为“大型国家、主要国家”)是中性词,中方想用之来表达中方新型“大国”外交理念和独特的价值观,以区别于西方传统意义上追逐权力的“大国观”。(3)major country符合中国国情,中美两国虽都是大国,但中国是发展中国家,而美国却是世界超级大国。[18]虽然“大国”与“强国”内涵和外延并不一致,但“大国”的翻译完全可以为“强国”的翻译提供参考,相关译者不顾中国国情和中国特色政治话语的内涵和外延,盲目对译为目标语已有表达,是招致误解的重要原因。

作为中国参与全球海洋治理的核心理念,“海洋命运共同体”的翻译不仅尚未引起学者关注,也未引起官方重视,“中国重要政治词汇对外翻译标准化专题库”、“中国特色话语对外翻译标准化术语库”和“中国关键词——权威解读当代中国”多语在线平台均未收录该术语。“海洋命运共同体”是中国为缓解由于“海洋强国”引起的与其他海洋强国之间的冲突而提供的新的海洋国际规范。[19]但能否把“海洋命运共同体”转化为真正意义上的新国际规范,不仅需要中国行动,更需要中国的国家话语实践和“国家翻译实践”。[20]

二、修辞与海洋政治话语翻译当前全球海洋治理正经历深刻变革,从手段上来看,已经从原先的以军事、安全为主演变为以法规、技术为主,围绕议题设置、规则制定、技术发展等方面的博弈加剧。[21]经略海洋要先从“软议题”做起,要利用已有的国际海洋话语平台,积极参与全球议程,建立多层次的海洋合作平台;要高度重视涉海国际规则的制定和解释,适时提出我方立场和关切,提高我方在世界海洋事务管理过程中的话语权和能见度。[22]做到这些离不开修辞。修辞可以作为一种方法来解决我们人类所面临的共同问题。[23]“21世纪海上丝绸之路”、“蓝色伙伴关系”、“海洋命运共同体”作为中国参与全球海洋治理的核心话语,分别用“路”、“伙伴”和“共同体”喻指海洋治理方式。这三个概念不仅是中国参与全球海洋治理的新理念,也是从话语修辞角度开展全球海洋治理的初步尝试。中国要在全球海洋治理领域获得话语权,除了加强自身硬实力建设之外,还必须提升在全球海洋治理领域的国家话语能力和国家修辞能力。而“说服(修辞)过程本身植根于翻译中”,[24]提高国家修辞能力和国家话语能力离不开翻译和修辞,更确切地说是离不开国家翻译实践和国家修辞。

进入21世纪以来,国内外开始把修辞学作为消除误解和曲解的有效手段。近年来,随着互联网技术和国际交流的发展,修辞学发展动向呈现为从个体修辞学走向公共修辞学,从民众修辞学走向国家、国际乃至全球修辞学;通过修辞建构国家文化、人类文化,建构新的国际传播秩序、全球传播秩序,已成为中国、东亚乃至全球修辞学发展的重要趋势。[25]国外与“国家修辞”相关的研究集中在总统演说、政治辩论和国家身份方面,近年来,个别学者开始关注国家修辞理论研究。国内,随着我国的国家传播范式开始呈现从宣传到传播、从传播到修辞的转型,[26]以国家形象为学理来源的国家修辞研究成为热点,逐渐形成了“国家修辞学”。[27]目前,中国的国家修辞学研究主要集中在四个层面:第一,国家形象修辞研究。国家形象修辞研究侧重国家形象建构的修辞手段、修辞方法和修辞策略研究;[28][29](P7-8)第二,国家修辞理论认识;[30][31]第三,国家修辞能力研究;[32]第四,国家修辞手段、策略、方法研究。可见,随着中国国家传播战略向国家修辞转变,国家形象修辞和国家修辞成为研究热点,然而由于对中国参与全球海洋治理修辞性、跨地域、跨文化性的把握不够,从国家修辞视角分析中国参与全球海洋治理研究非常欠缺。

修辞是建构人类灵魂和思想秩序的重要手段,这种建构“需要国际语言学、修辞学、传播学、文化学等诸多领域学者的共同努力”。[25]因而,修辞学与其他学科的融合成为一种新趋势。许多学者开始关注翻译与修辞的契合点,[33][34][35][36][37][38]翻译修辞学也逐渐引起重视。2017年“服务国家对外话语传播的翻译修辞学学科构建与应用拓展研究”获国家社科基金立项,2018年杨明星、齐静静的论文《外交修辞的复合性翻译标准:“政治等效+审美再现”》发表,[39]说明翻译界开始探讨国家修辞与国家翻译的关系,但已有研究多集中在政治外交和对外话语体系建构方面,少数已触及海洋治理的部分术语,但中国海洋政治话语修辞翻译的针对性研究仍凤毛麟角。因而,构建中国海洋政治话语翻译语料库与案例库是实现国家修辞研究、翻译研究和海洋治理研究深度融合的应有之义,是推进海洋命运共同体从中国规范转变为国际规范的重要途径。

三、中国海洋政治话语翻译语料库与案例库构建及研究路径构建中国海洋政治话语翻译语料库与案例库的基本目标是探索中国参与全球海洋治理翻译的有效路径,助力中国海洋话语权提升和负责任大国形象构建与传播,具体表现为三个方面:(1)通过中国海洋政治话语翻译语料库、关键术语库、修辞翻译案例库的建设和研究,探讨国家话语修辞翻译的有效路径,确立全球海洋治理话语修辞翻译原则、标准、方法、策略等;(2)构建中国海洋政治话语翻译语料库和关键术语库,构建全球海洋治理机辅翻译模型,提升翻译效率和质量;(3)将中国海洋政治话语翻译三库引入翻译、修辞、传播等专业教学,探索数据推动型和案例教学模式。

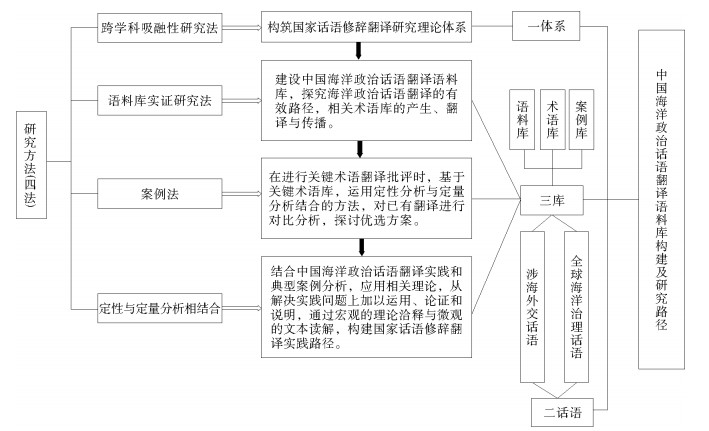

为实现以上研究目标,构建中国海洋政治话语翻译语料库与案例库要以国家话语修辞翻译体系(一体系)理论建构为指导,围绕对涉海外交话语和全球海洋治理话语(二话语)翻译,通过跨学科吸融性研究法、语料库实证研究法、定性分析与定量分析相结合、案例法(四法),构建中国海洋政治话语翻译语料库、术语库和案例库(三库),构建“一体系、二话语、三库、四法”研究框架(图 1),主要侧重四大问题:(1)建构国家话语修辞翻译理论框架,包括国家修辞、国家话语与国家翻译的切合点探究以及翻译原则、标准、策略、方法探索等。(2)建构中国海洋政治话语翻译案例库,具体包括思想原则、基本构建、建设流程等问题。(3)建构中国海洋政治话语翻译语料库,具体涉及语料库建设的意义、原则、策略、构架等问题。(4)生成中国海洋政治话语关键术语库及其翻译探究,包括术语库的生成方式、术语已有翻译批评、翻译方法论确立以及翻译原则、标准、策略等问题。

|

图 1 中国参与全球海洋治理话语修辞翻译案例库建设及研究路径 |

具体研究内容围绕“三库”构建,由四大板块构成:

(一)国家话语修辞翻译理论探索,包括国家修辞研究与国家翻译实践契合探究及国家话语修辞翻译的标准、原则、技巧、策略等探究。“命运共同体”的建构是关涉国家修辞、国家话语、国家翻译和国家传播的复杂问题。如何实现国家翻译实践、国家修辞研究和国家话语实践的融合,建构国家话语修辞翻译理论框架,确定国家话语修辞翻译的标准、原则、技巧、策略等是建构人类命运共同体和海洋命运共同体不可或缺的层面。

(二)中国海洋政治话语语料库建构及研究,包括平行语料库构建设计思路探索与建设及基于平行语料库的中国海洋政治话语翻译个案研究。中国海洋政治话语翻译语料丰富(仅相关政策文件的初步统计就非常丰富,见表 1),不仅包括《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》《“一带一路”建设海上合作设想》等规划性文件,还包括2030年可持续发展议程、南海问题相关文件及相关海洋法律法规和发展规划,而且相关语料还会继续增加。因而,必须对平行语料库创建的原则、语料构成与分类、来源、采集、录入、校对和加工存储、检索及维护管理等基本问题加以研究设计。此外,对相关文件的翻译进行个案研究也非常必要。在进行个案研究时,既要保持我国国家话语翻译的立场,又要参照《联合国海洋法公约》《巴黎协定》《联合国气候变化框架公约》《海洋与海洋法》《国际海洋治理:一项我们海洋未来的议程》《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》《公海公约》《领海及毗邻区公约》《大陆架公约》《公海渔业和生物资源养护公约》等国际公约的话语规范,以实现中外话语体系的融通。

|

|

表 1 中国海洋政治话语翻译语料列表(后续可继续增加) |

(三)中国海洋政治话语翻译术语库生成及研究,包括关键术语库生成方式探究(关键术语库自动生成与机辅翻译模型术语库构建)及关键术语翻译批评(对关键术语的翻译逐一进行辨析,为全球海洋治理翻译智库建设提供参照)。关键术语的翻译绝不仅是一个翻译问题,更是一个概念或观念问题。关键术语的翻译应立足于相关概念内涵和外延的准确把握,及其在不同文化、语境中的发展变化,即基于概念史的关键术语翻译研究。“翻译强国”译为“maritime power”在西方引发“中国威胁论”的重要原因就是对“maritime power”在西方语境中的概念内涵和外延理解不到位,对中国的“翻译强国”理念内涵把握不全面。

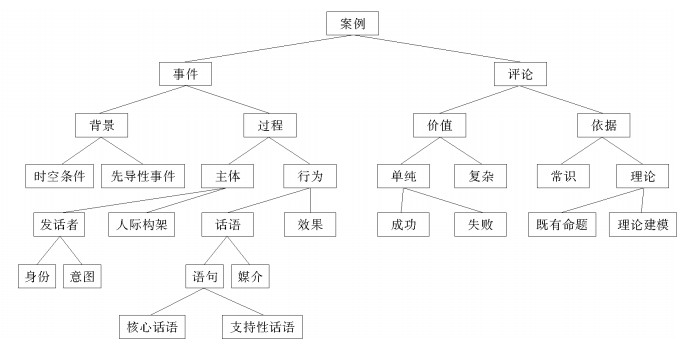

(四)中国海洋政治话语翻译修辞案例库构建及研究,包括话语修辞翻译案例库构建基本思路研究,涉及修辞翻译案例库建设的基本原则(政治性、专业性、动态性、兼容性、多元性、安全性)、基本构架(包括规模等级、价值类型、对话角色类型、英语类型、事态类型、风格类型、空间类型等)、建设流程等基本问题的探讨及话语修辞翻译典型个案分析研究(运用修辞学、翻译学、传播学等学科相关理论,对话语修辞翻译个案展开话语分析和翻译批评)。话语修辞翻译案例库建设要对案例进行修辞和翻译双重分析。所谓修辞案例分析,是指按照“事件—评论”模式,对源语的修辞过程和效果进行分析加工,具体见图 2。[40]所谓翻译案例分析,是指按照“事件—评论”模式,对译语的修辞过程和效果进行分析。

|

图 2 修辞案例加工程序 |

针对以上研究内容,可采取跨学科吸融性研究法、语料库实证法、定性与定量分析相结合、案例法等四种研究方法:(1)跨学科吸融性研究法:重点围绕当代修辞研究与翻译研究的特点和契合点,对国家修辞学、国家形象修辞学、案例库修辞学等相关理论进行解读、分析,论证国家翻译实践与国家话语修辞之间的有机联系,揭示修辞相关理论中适用于国家话语修辞翻译理论探讨和解决现实翻译问题的重要视角、概念和方法,以及采用国家修辞视角在国家翻译理论和实践研究中的重要意义和具体应用。(2)语料库实证法:建设中国海洋政治话语翻译语料库,探究全球海洋治理领域修辞话语翻译的有效路径,相关术语库的产生、翻译与传播。(3)定性与定量分析相结合:在进行关键术语翻译批评时,基于关键术语库,运用定性分析与定量分析结合的方法,对已有翻译进行对比分析,探讨优选方案。(4)案例法:结合中国海洋政治话语翻译实践和典型案例分析,应用相关理论,从解决实践问题上加以运用、论证和说明,通过宏观的理论阐释与微观的文本读解,构建国家话语修辞翻译实践路径。

四、中国海洋政治话语翻译语料库构建与研究的价值提高我国在全球海洋治理中的话语权和能见度,离不开国家修辞助力。修辞过程本身植根于翻译中,要想提高国家修辞能力,“国家翻译实践”不可缺席。中国海洋政治话语翻译语料库与案例库的建设具有重要的学术价值和应用价值。学术价值具体表现在以下几个方面:

(一)跨学科、超学科的学术价值和研究视野。跨学科研究旨在整合两个或多个不同的学科,这种学科互动包括从简单的学科认识的交流到材料、概念群、方法论和认识论、学科话语的互通有无,乃至研究进路、科研组织方式和学科人才培养的整合。在一个跨学科研究集群内,研究人员应当接受过不同学科的专门训练,他们不断相互交流材料、观点、方法和话语,最终在同一个主题和目标下实现整合。[41]20世纪70年代,Piaget提出所有的跨学科关系将被更高级的“超学科”研究所代替。超学科研究“以复杂实际问题为研究支点,以多维度、多形态、多主体的流动性组织结构为特征,以问题域引导基础科学、应用科学知识的网状聚合,超越原有科学范式和学科边界,由政府、学术界、产业界、公民社会共同参与组成研究共同体,[42]能帮助我们更全面地发现问题、观察问题、分析问题和解决问题。[43]中国海洋政治话语翻译语料库、关键术语库、修辞翻译案例库建设和研究融合了全球海洋治理、国家形象、国家修辞、案例库修辞学、语料库语言学、国家翻译实践等多种学科领域的理论成果,可以有效推动学科融合与交叉,拓宽各学科自身研究空间和学术视野。

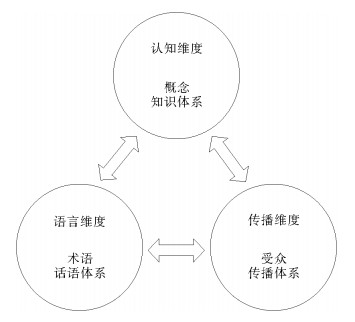

(二)中国海洋政治话语翻译语料库和术语库是实现海洋政治话语机辅翻译的核心和关键,是相关翻译实践的基础。国际话语建构离不开翻译,翻译效果能否有效实现依赖于相关术语建设。术语具有多重属性,既是语言单位、符号单位、知识单位,也是认知单位、思维单位、交际单位和传播单位,更是文化基因的载体。因而术语具有认知、语言、传播三个维度,分别指向概念知识体系、术语话语体系和受众传播体系(见图 3)。作为人类知识和经验的凝结,术语是知识体系和话语体系构建的关键要素。因此,要使“海洋命运共同体”思想得到国际社会更全面、深入的理解和认同,依赖于相关术语的工作。术语的主要工作是本土化、规范化和国际化。术语本土化就是将外语中的科技术语引入到本族语中,引进的方式有意译、音译、形译以及一些变式,但是意译优先。术语规范化主要有三项任务:对术语的系统梳理、规范歧异术语和术语关联。术语国际化有两重含义:术语输出和术语一致。术语输出既要靠科技事业的发展,又应有自觉的战略筹划。[44]推进人类命运共同体和海洋命运共同体的建构,必须以海洋政治术语为抓手,实现国家层面的知识管理,助力海洋治理知识体系和话语体系建设。

|

图 3 术语的三维性[45] |

(三)中国海洋政治话语翻译“三库”建设可以弥补国内语料库、术语库、修辞案例库建设的不足和空缺,有力推动中国参与全球海洋治理的信息化建设。科技创新与应用是全球海洋治理发展的前提和原生动力,[46]同时也带来了新的问题与挑战。随着大数据时代的到来,全球治理也发生了革命性的变化。大数据使全球治理由事后治理向事先预警转变;由粗放式治理向精准化治理转变;由千篇一律式治理向量身定制式治理转变。但仍然存在数据安全面临风险、数据的跨国开放面临挑战、信息鸿沟势必在信息强国和信息弱国之间出现等不足。[47]大数据技术的发展也给翻译实践带来了机遇,推动“大翻译”时代到来。借助大数据分析,建立目标读者的需求分析机制及评价机制,从而确定翻译选材;借助大数据平台,可使众多优秀中外译者通力合作、协同翻译,并辅以大数据技术,能在保证翻译质量的同时,提高翻译效率,降低翻译成本。[48]依托大数据技术建构全球海洋治理修辞话语翻译语料库、术语库和案例库,不仅可以提升翻译质量和翻译效率,而且可以推动全球海洋治理的信息化建设。

创建中国海洋政治话语翻译语料库与案例库建设的应用价值不言而喻。首先,中国海洋政治话语修辞翻译案例库的建设和使用,可助力中国在全球海洋治理领域的深度参与,提升中国海洋话语权和国家形象。其次,中国海洋政治话语语料库和术语库的应用,有利于提升“全球海洋治理”相关领域的翻译质量和效率。最后,“三库”是培养“全球海洋治理”领域人才的宝贵资源和平台。将“三库”用于翻译、修辞、话语、外交等领域的教学和实践,是数据推动型和案例教学模式的有效探索。

五、结语中国海洋政治话语翻译语料库构建和研究是一项具有重要学术价值和应用价值的议题,是推动国家海洋权益维护及国家海洋话语权提升的重要内容,也是促使“海洋命运共同体”、“蓝色伙伴关系”等中国规范真正转化为国际规范的重要途径。随着中国对全球海洋治理参与的不断深入,构建“21世纪海上丝绸之路”、推进“蓝色伙伴关系”、共筑“海洋命运共同体”全面展开,中国海洋政治话语翻译语料库、关键术语库、修辞翻译案例库的建设迫在眉睫。特别是随着数据科学的发展,大数据、语料库技术的不断完善,双语及多语语料库、翻译术语库和修辞案例库将在国际关系、海洋治理领域发挥重要作用。因此,国家相关部门应加快相关数据库的建设,并将其列为国家大数据创建工作和全球海洋治理工作的重要议程。

| [1] |

王子晖.关乎人类福祉!习近平提出一个重要理念[EB/OL]. http://www.xinhuanet.com/2019-04/23/c_1124406391.htm, 2019-04-23/2019-12-20.

(  0) 0) |

| [2] |

庞中英."海洋命运共同体"是中国"认识海洋"的又一里程碑[EB/OL]. http://finance.ifeng.com/c/7mGXzzFI3xs, 2019-04-29/2019-12-20.

(  0) 0) |

| [3] |

崔野, 王琪. 关于中国参与全球海洋治理若干问题的思考[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2018, (1): 12-17. (  0) 0) |

| [4] |

胡范铸. 国家和机构形象修辞学:理论、方法、案例[M]. 上海: 学林出版社, 2017.

(  0) 0) |

| [5] |

林建华, 祁文涛. 民族复兴视域下海洋强国战略的多维解析[J]. 理论学刊, 2019, (4): 109-118. (  0) 0) |

| [6] |

张志洲.抵消美国与中国海洋话语权的构建[N].东方早报, 2012-06-01(A16).

(  0) 0) |

| [7] |

姚勇.加强国际标准化工作提升我国在国际海洋领域的话语权[N].中国海洋报, 2011-10-14(03).

(  0) 0) |

| [8] |

盖龙云.加强力量建设, 提高海洋"话语权"[N].战士报, 2013-06-14(03).

(  0) 0) |

| [9] |

张尔升. 海洋话语弱势与中国海洋强国战略[J]. 世界经济与政治论坛, 2014, (2): 134-146. (  0) 0) |

| [10] |

王琪, 季林林. 海洋话语权的功能作用、内容表征与建构路径[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2017, (1): 16-22. (  0) 0) |

| [11] |

孙凯, 吴昊. 关于构建中国海洋话语权的思考——以南海"981"钻井平台事件为例[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2017, (1): 23-29. (  0) 0) |

| [12] |

邹卫宁, 崔航. "海洋"一词的英译与辨析[J]. 东方翻译, 2014, (3): 76-80. (  0) 0) |

| [13] |

姚艳波. "海洋"一词的英语表述及翻译——基于联合国海洋法中英文版本的平行研究[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2015, (5): 77-81. (  0) 0) |

| [14] |

李美涵, 段成. "政治等效"框架下的中国政治语言翻译策略研究——以习近平海洋外交系列演讲为例[J]. 太平洋学报, 2015, (3): 97-104. (  0) 0) |

| [15] |

黄丽贤. 浅析"人类命运共同体"英译[J]. 疯狂英语(理论版), 2018, (3): 181-184. (  0) 0) |

| [16] |

孙宁. 习近平外交话语特点及英译策略分析——以《论坚持推动构建人类命运共同体》为例[J]. 外语与翻译, 2020, (1): 21-25. (  0) 0) |

| [17] |

刘亮. 《论坚持推动构建人类命运共同体》英译策略初探[J]. 天津外国语大学学报, 2020, (2): 14-22. (  0) 0) |

| [18] |

杨明星. "新型大国关系"的创新译法及其现实意义[J]. 中国翻译, 2015, (1): 101-105. (  0) 0) |

| [19] |

庞中英.两只老虎究竟能否和平共处?有无管理大国冲突的新过程和新安排?[N].华夏时报, 2019-6-24(A25).

(  0) 0) |

| [20] |

任东升, 高玉霞. 国家翻译实践初探[J]. 中国外语, 2015, (3): 92-97. (  0) 0) |

| [21] |

楼春豪.中国参与全球海洋治理的战略思考[N].中国海洋报, 2018-02-14(02).

(  0) 0) |

| [22] |

傅梦孜, 陈旸. 对新时期中国参与全球海洋治理的思考[J]. 太平洋学报, 2018, (11): 46-55. (  0) 0) |

| [23] |

大卫·弗兰克著, 陈汝东、惠东坡译. 问题修辞和修辞问题:建构全球修辞学[J]. 江淮论坛, 2012, (3): 27-29. (  0) 0) |

| [24] |

大卫·弗兰克. 论21世纪国际修辞学的发展趋势——从布莱恩·维克斯与陈汝东的对话谈起[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2013, (5): 134-140. (  0) 0) |

| [25] |

陈汝东.加强全球修辞传播研究, 共同促进人类文化发展(代序)[A].陈汝东.国际修辞学研究(第二辑)[C].北京: 高等教育出版社, 2012.1.

(  0) 0) |

| [26] |

陈汝东. 论我国国家传播范式的战略转型——从宣传走向传播, 从传播走向修辞[J]. 今传媒, 2014, (3): 8-12. (  0) 0) |

| [27] |

陈汝东. 论国家修辞学[J]. 江淮论坛, 2012, (3): 15-19. (  0) 0) |

| [28] |

胡范铸, 薛笙. 作为修辞问题的国家形象传播[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, (6): 35-40. (  0) 0) |

| [29] |

赵微. 国家形象修辞建构与传播[M]. 上海: 学林出版社, 2018.

(  0) 0) |

| [30] |

陈汝东.国家修辞: 国家实力较量的另一"战场"[N].社会科学报, 2011-09-08(05).

(  0) 0) |

| [31] |

惠东坡.国家修辞: 国家形象建构的艺术[A].陈汝东.国际修辞学研究(第二辑)[C].北京: 高等教育出版社, 2012.29-33.

(  0) 0) |

| [32] |

雷力. 论国家领袖的国家话语能力建构——"习式话语"研究[J]. 淮北师范大学学报(哲学社会科学版), 2017, (1): 88-93. (  0) 0) |

| [33] |

曹磊.翻译的修辞符号视角研究[D].上海: 上海外国语大学, 2010.

(  0) 0) |

| [34] |

冯全功. 翻译修辞学论纲[J]. 外语教学, 2012, (5): 100-103. (  0) 0) |

| [35] |

张瑜.翻译的修辞学研究[D].南京: 南京师范大学, 2013.

(  0) 0) |

| [36] |

袁卓喜.修辞劝说视角下的外宣翻译研究[D].上海: 上海外国语大学, 2014.

(  0) 0) |

| [37] |

叶颖.戏剧主义修辞观之于互联网对外新闻翻译[D].上海: 上海外国语大学, 2018.

(  0) 0) |

| [38] |

陈小慰. "翻译修辞学"之辨与辩[J]. 中国翻译, 2019, (3): 44-54. (  0) 0) |

| [39] |

杨明星, 齐静静. 外交修辞的复合性翻译标准:"政治等效+审美再现"[J]. 中国外语, 2018, (6): 89-96. (  0) 0) |

| [40] |

胡范铸. "案例库修辞":国家和机构形象修辞研究的一种进路——兼论"面向中亚的跨文化交际案例库"设计的基本思路[J]. 当代修辞学, 2014, (2): 12-21. (  0) 0) |

| [41] |

Erich Jantsch. Towards interdisciplinarity and transdisciplinarity in education and innovation[A]. Leo Apostel (ed.), Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities[C]. Organization for Economic Cooperation and Development and Center for Educational Research and Innovation, 1972, p.25-26.

(  0) 0) |

| [42] |

黄瑶. 知识生产模式Ⅲ促进超学科快速发展的特征研究[J]. 清华大学教育研究, 2016, (6): 37-45. (  0) 0) |

| [43] |

胡壮麟. 超学科研究与学科发展[J]. 中国外语, 2012, (6): 16-22. (  0) 0) |

| [44] |

李宇明. 谈术语本土化、规范化与国际化[J]. 中国科技术语, 2007, (4): 5-10. (  0) 0) |

| [45] |

王少爽.国家术语服务基础设施: 理念、经验与实现[EB/OL].http://ttv.cn/archives/8255, 2019-09-25/2020-01-12.

(  0) 0) |

| [46] |

郑海琦, 胡波. 科技变革对全球海洋治理的影响[J]. 太平洋学报, 2018, (4): 37-47. (  0) 0) |

| [47] |

沈本秋. 大数据与全球治理模式的创新、挑战以及出路[J]. 国际观察, 2016, (3): 15-27. (  0) 0) |

| [48] |

龙晓翔. 大数据时代的"大翻译"——中国文化经典译介与传播的若干问题思考[J]. 外国语, 2019, (2): 87-92. (  0) 0) |

2020

2020