2. 郑州市第六人民医院 河南省传染病医院感染防控科, 河南 郑州 450015;

3. 郑州市第六人民医院 河南省传染病医院感染科, 河南 郑州 450015

2. Department of Healthcare-associated Infection Prevention and Control, The Sixth People's Hospital of Zhengzhou, Henan Infectious Disease Hospital, Zhengzhou 450015, China;

3. Department of Infectious Diseases, The Sixth People's Hospital of Zhengzhou, Henan Infectious Disease Hospital, Zhengzhou 450015, China

艾滋病是一种对人类健康危害极大的感染性疾病,是由于人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染人体所致,患者临床症状表现为持续性发热、虚弱、盗汗和淋巴结肿大等[1]。艾滋病的发病率有逐年升高的趋势,其可造成机体免疫功能下降,容易受到各种致病性病原体的感染,其中真菌感染是临床较为常见的机会感染,进而并发呼吸道症状、消化道症状以及黏膜损伤等,进一步加重患者病情[2-4],因此积极防治艾滋病患者合并真菌感染十分重要。本研究通过对艾滋病住院患者真菌感染发病情况以及影响因素进行调查、分析,为疾病治疗和预后判断提供临床依据。

1 资料与方法 1.1 一般资料选取2018年1月—2019年9月首次在某院住院治疗的艾滋病患者作为研究对象。所有研究对象均符合2015年《艾滋病诊疗指南》制定的诊断标准[5],HIV确诊试验结果均为阳性,排除既往有真菌感染史或使用过抗真菌药物的患者。合并其他感染性疾病的病原体包括乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、EB、巨细胞病毒(CMV)、单纯疱疹病毒(HSV)、带状疱疹病毒(HZV)等病毒,螺旋体、支原体、衣原体以及细菌等。本研究通过该院医学伦理委员会审核通过(编号2017-11),所有研究对象均签署知情同意书。

1.2 方法 1.2.1 真菌培养及鉴定患者入院后采集临床标本进行真菌培养。非血标本真菌培养,首先取少量标本涂片进行显微镜检查,然后取部分标本接种于含氯霉素的沙氏葡萄糖琼脂平血37℃培养2~7 d,再取另一部分标本接种于含氯霉素的沙氏葡萄糖琼脂平血25℃培养2~7 d,如怀疑生长缓慢的真菌适当延长培养时间4~8周不等。血标本真菌培养,抽取患者1~5 mL血注入真菌/分枝杆菌复合瓶(美国BD),放入全自动血培养仪(美国BD FX400)培养,报阳后处理同非血标本真菌培养方法。真菌鉴定:念珠菌鉴定通过梅里埃VITEK MS质谱仪鉴定,丝状真菌根据菌落形态和经乳酸酚棉兰染色显微镜镜下形态来确定,部分丝状真菌应用梅里埃VITEK MS质谱仪鉴定;双相真菌根据双相性生长特征:35℃、25℃培养呈现不同的菌落形态和显微镜镜下形态来确定。以上操作均按照《全国临床检验操作规程(第四版)》和《医学真菌学》进行操作。

1.2.2 回顾性调查通过调查问卷回顾性调查所有研究对象性别、年龄、身体质量指数、抗菌药物使用时间、抗菌药物使用种类、合并其他感染性疾病、侵入性诊疗操作、系统抗病毒治疗等基本情况。

1.2.3 指标检测所有研究对象均空腹抽取外周静脉血,全自动血细胞计数仪(型号SYSMEX XN-10[B1],试剂由上海希森美康提供)检测白细胞数、淋巴细胞数;贝克曼流式细胞仪(型号Navios 10 colors/3 LASER,试剂由贝克曼库尔特提供)检测CD4+T细胞和CD8+T细胞等指标;病毒载量仪(赛默飞ABI 7500荧光定量PCR仪)、核酸提取仪(型号TECAN FREEDOM EVO-2 100 Base)检测HIV-1 RNA指标,试剂由东北制药提供;全自动生化分析仪(型号SIEMENS ADVIA 2400),试剂由美康生物提供,检测血清总蛋白(total protein,TP)和清蛋白(albumin,ALB)等。

1.3 统计学分析所有数据应用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料用x±s表示,采用t检验进行比较;计数资料用率表示,采用卡方检验进行比较,采用logistic回归分析确定艾滋病住院患者合并真菌感染的影响因素。以P ≤ 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 一般资料共纳入2018年1月—2019年9月667例艾滋病患者,其中男性386例,女性281例,年龄18~72岁,平均(44.67±7.39)岁。

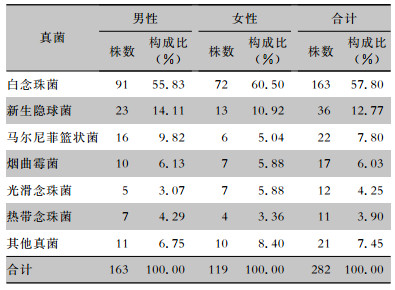

2.2 艾滋病患者合并真菌感染情况667例艾滋病住院患者中共有195例发生真菌感染,感染率为29.24%,其中男性107例、女性88例。共分离真菌282株,其中白念珠菌163株,新生隐球菌36株,马尔尼菲篮状菌22株,烟曲霉菌17株,光滑念珠菌12株,热带念珠菌11株,其他真菌21株;男性患者检出163株,女性患者检出119株,男女真菌检出比为1∶1.37,性别分布比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

| 表 1 195例艾滋病合并真菌感染患者菌种构成及性别分布 Table 1 Species constituent and gender distribution of 195 AIDS patients with fungal infection |

|

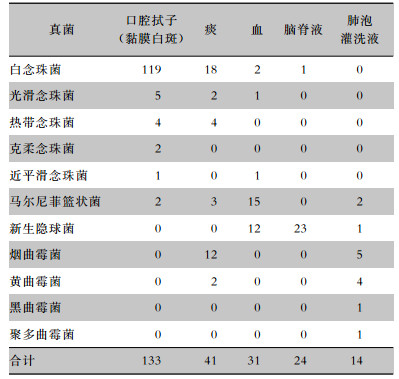

195例艾滋病合并真菌感染的标本来源以口腔拭子(黏膜白斑,133株)、痰(41株)、血(31株)、脑脊液(24株)、肺泡灌洗液(14株)为主。其中,口腔拭子(黏膜白斑)检出以白念珠菌(119株)、光滑念珠菌(5株)和热带念珠菌(4株)为主;痰标本检出以白念珠菌(18株)、烟曲霉菌(12株)和热带念珠菌(4株)为主;血标本检出以马尔尼菲篮状菌(15株)、新生隐球菌(12株)为主;脑脊液标本检出以新生隐球菌(23株)为主;肺泡灌洗液标本检出以烟曲霉菌(5株)、黄曲霉菌(4株)为主。见表 2。

| 表 2 195例艾滋病合并真菌感染患者主要标本来源及菌种分布(株) Table 2 The main specimen sources and species distribution of 195 AIDS patients with fungal infection (No. of isolates) |

|

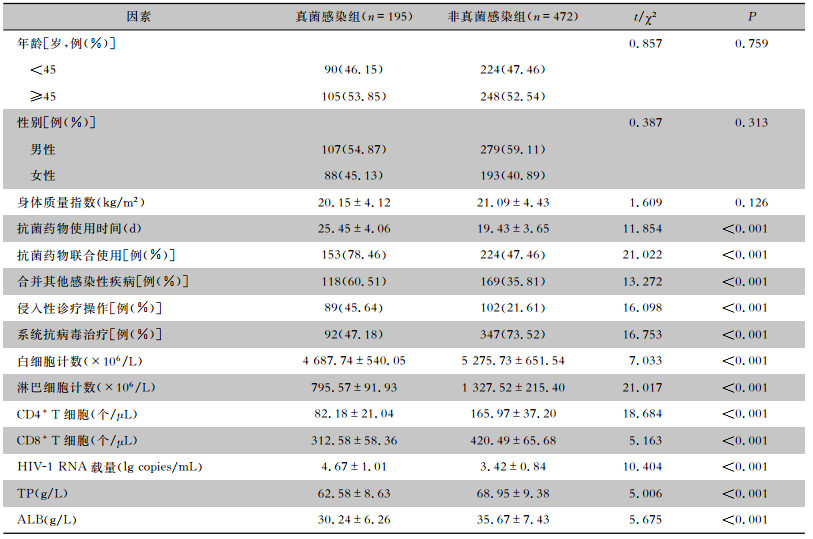

艾滋病住院患者合并真菌感染组抗菌药物使用时间长于非真菌感染组[(25.45±4.06)d VS (19.43±3.65)d];真菌感染组患者抗菌药物联合使用、合并其他感染性疾病、侵入性诊疗操作占比均高于非真菌感染组;真菌感染组患者系统抗病毒治疗占比低于非真菌感染组;白细胞计数、淋巴细胞计数、CD4+T细胞、CD8+T细胞、TP和ALB水平均低于非真菌感染组;HIV病毒载量水平高于非真菌感染组;差异均有统计学意义(均P < 0.05)。两组患者的年龄、性别、身体质量指数比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表 3。

| 表 3 艾滋病患者合并真菌感染影响因素的单因素分析 Table 3 Univariate analysis on influencing factors for fungal infection in AIDS patients |

|

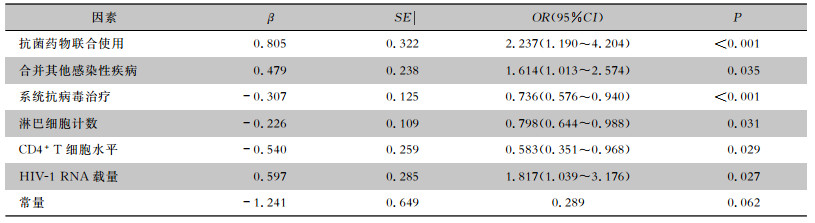

以是否合并真菌感染作为因变量,将上述单因素分析有统计学差异的影响因素指标作为自变量进行logistic回归分析。抗菌药物联合使用(OR=2.237,95%CI:1.190~4.204)、合并其他感染性疾病(OR=1.614,95%CI:1.013~2.574)和HIV-1 RNA载量高(OR=1.817,95%CI:1.039~3.176)是艾滋病住院患者合并真菌感染的独立危险因素(均P < 0.05);系统抗病毒治疗(OR=0.736,95%CI:0.576~0.940)、CD4+T细胞水平高(OR=0.583,95%CI:0.351~0.968)和淋巴细胞计数高(OR=0.798,95%CI:0.644~0.988)是艾滋病住院患者合并真菌感染的独立保护因素(均P < 0.05);Cox-Snell R2和Nagelkerke R2分别为0.444和0.479。见表 4。

| 表 4 艾滋病患者合并真菌感染影响因素的logistic回归分析 Table 4 Logistic regression analysis on influencing factors for fungal infection in AIDS patients |

|

艾滋病患者随着病情的不断发展变化,机体免疫系统受到持续性损伤,导致免疫应答功能紊乱并逐渐丧失,机体抗感染能力存在明显不足,引发各种机会性感染[6-7]。艾滋病患者真菌感染的预防工作应从多方面开展,早期对机体进行系统检查和规范抗病毒治疗;提高机体血液蛋白水平,改善营养状况;减少侵入性诊疗操作;根据个体差异和药敏试验结果合理选择抗菌药物,并规范抗菌药物联用的种类和剂量,避免患者发生耐药及菌群失调。

本研究发现,该传染病医院艾滋病住院患者真菌感染菌种以白念珠菌、新生隐球菌和马尔尼菲篮状菌为主。标本来源以口腔拭子(黏膜白斑)、痰和血为主。根据不同类型标本中菌株分布情况,可指导临床提高相关标本送检率,对诊疗工作具有重要意义。667例研究对象中共有195例患者发生真菌感染,感染率为29.24%,与以往研究[8-9]结果相符,说明真菌感染是艾滋病较为常见的机会感染,也是造成患者死亡的主要原因之一。

艾滋病住院患者合并真菌感染与许多因素有关[10-11],本研究涵盖了15项单因素,除年龄、性别、身体质量指数外,其他单因素水平与非真菌感染组比较差异均有统计学意义。Logistic回归分析研究发现,抗菌药物联合使用(OR=2.237)、合并其他感染性疾病(OR=1.614)和HIV-1 RNA载量高(OR=1.817)是合并真菌感染的独立危险性因素,而系统抗病毒治疗(OR=0.736)、CD4+T细胞水平高(OR=0.583)和淋巴细胞计数高(OR=0.798)是独立保护因素。具体分析原因如下:(1)抗菌药物联合使用。抗菌药物联合应用可造成艾滋病住院患者机体菌群失调,降低机体免疫力,以及细菌耐药性的产生,将导致真菌二重感染的机会增加[12-13]。(2)合并其他感染性疾病。艾滋病患者合并多种感染性疾病时,说明其免疫系统已受到严重损伤,免疫防卫功能以及监视、清除功能处于异常状态,因此也就更容易受到各种真菌的感染[14]。(3)免疫功能。CD4+、CD8+T淋巴细胞反映了艾滋病患者机体免疫状况和疾病发展情况,是最重要的免疫细胞。随着病情发展,患者白细胞计数、淋巴细胞计数随着CD4+T细胞数量的减少而下降。白细胞计数和CD4+、CD8+T细胞水平呈中度相关,淋巴细胞数和CD4+、CD8+T细胞数呈显著正相关,用淋巴细胞计数可以较准确的预测CD4+T细胞计数[15-16]。CD4+T细胞是HIV进入和破坏细胞功能的重要识别因子,当HIV侵入机体后,可特异性与CD4+T细胞的协同受体结合,将HIV基因整合到CD4+T细胞的DNA上,随着其复制逐渐造成CD4+T细胞受到破坏,同时也使体内淋巴细胞大量减少,降低外周血指标水平,从而降低机体免疫应答功能,造成抗真菌感染能力显著下降[17-18]。(4)病毒载量。CD4+T细胞水平与HIV病毒载量成反比,当静脉血CD4+T细胞 < 200个/μL时,病毒载量升高较明显,患者出现机会性感染的概率明显升高[19]。高效抗反转录病毒治疗是系统抗病毒的主要治疗手段,作为治疗和防控艾滋病的有效疗法之一,其通过三种或以上的不同抗病毒药物组合,减少患者血浆中HIV病毒载量,重建机体免疫系统,促进CD4+T细胞指标水平的提高,恢复机体正常免疫功能,从而降低合并真菌感染的发生概率[20-21]。

综上所述,传染病医院艾滋病住院患者合并真菌感染的发生率较高,菌种以白念珠菌、新生隐球菌和马尔尼菲篮状菌为主。Logistic回归分析发现,抗菌药物联合使用、合并其他感染性疾病和HIV-1 RNA载量高是独立危险性因素,而系统抗病毒治疗、CD4+T细胞水平高和淋巴细胞数高是独立保护因素,对于真菌感染的防控工作具有重要意义。

| [1] |

Armstrong-James D, Meintjes G, Brown GD. A neglected epidemic: fungal infections in HIV/AIDS[J]. Trends Microbiol, 2014, 22(3): 120-127. DOI:10.1016/j.tim.2014.01.001 |

| [2] |

李平, 郝东阳, 朱红梅, 等. ICU常见机会性真菌感染[J]. 中国真菌学杂志, 2017, 12(4): 248-251. DOI:10.3969/j.issn.1673-3827.2017.04.015 |

| [3] |

Qiu Y, Tang Y, Zhang J, et al. A retrospective analysis of seven patients with acquired immunodeficiency syndrome and pharyngeal and/or laryngeal Talaromyces marneffei infection[J]. Clin Otolaryngol, 2017, 42(5): 1061-1066. DOI:10.1111/coa.12838 |

| [4] |

Sezgin E, Van Natta ML, Thorne JE, et al. Secular trends in opportunistic infections, cancers and mortality in patients with AIDS during the era of modern combination antiretroviral therapy[J]. HIV Med, 2018, 19(6): 411-419. DOI:10.1111/hiv.12609 |

| [5] |

中华医学会感染病学分会艾滋病学组. 艾滋病诊疗指南第三版(2015版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2015, 8(5): 385-401. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2015.05.001 |

| [6] |

孙燕, 陈昭云, 杨萱, 等. 河南省部分地区2006-2015年艾滋病患者流行病学及临床特征分析[J]. 中国基层医药, 2018, 25(21): 2761-2764. DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2018.21.011 |

| [7] |

Armstrong-James D, Bicanic T, Brown GD, et al. AIDS-related mycoses: current progress in the field and future priorities[J]. Trends Microbiol, 2017, 25(6): 428-430. DOI:10.1016/j.tim.2017.02.013 |

| [8] |

王斌, 邬靖敏, 沈晖. 2015-2016年长沙地区艾滋病患者深部真菌感染分布[J]. 实用预防医学, 2019, 26(5): 603-605. DOI:10.3969/j.issn.1006-3110.2019.05.026 |

| [9] |

何小羊, 任秋霞, 杨英. 2008~2017年我国深部真菌病原谱及流行特征国内文献系统分析[J]. 中国真菌学杂志, 2018, 13(4): 229-234. DOI:10.3969/j.issn.1673-3827.2018.04.008 |

| [10] |

谢朝云, 熊芸, 孙静, 等. 艾滋病住院患者真菌感染的影响因素[J]. 中国感染控制杂志, 2017, 16(7): 643-646. DOI:10.3969/j.issn.1671-9638.2017.07.012 |

| [11] |

杨欣雨, 李若瑜, 刘伟. 艾滋病合并真菌感染研究概述[J]. 菌物学报, 2018, 37(10): 1267-1277. |

| [12] |

Bassetti M, Garnacho-Montero J, Calandra T, et al. Intensive care medicine research agenda on invasive fungal infection in critically ill patients[J]. Intensive Care Med, 2017, 43(9): 1225-1238. DOI:10.1007/s00134-017-4731-2 |

| [13] |

王瑞玲, 张继跃, 刘慧君. 慢阻肺患者继发肺部真菌感染的危险因素及其痰培养结果分析[J]. 中国病原生物学杂志, 2018, 13(7): 781-784, 788. |

| [14] |

Hong DK, Blauwkamp TA, Kertesz M, et al. Liquid biopsy for infectious diseases: sequencing of cell-free plasma to detect pathogen DNA in patients with invasive fungal disease[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2018, 92(3): 210-213. DOI:10.1016/j.diagmicrobio.2018.06.009 |

| [15] |

谢静, 邱志峰, 韩扬, 等. HIV/AIDS患者外周血CD4+ T细胞计数和淋巴细胞计数相关性的多中心研究[J]. 中华内科杂志, 2015, 54(2): 118-121. |

| [16] |

郭芳, 刘晓辉, 刘秀玲, 等. HIV/AIDS患者外周血CD4+、CD8+、CD3+淋巴细胞与血液各组份相关性的研究[J]. 现代预防医学, 2008, 35(11): 2003-2005. DOI:10.3969/j.issn.1003-8507.2008.11.002 |

| [17] |

尹科, 何盛华, 郭楠, 等. HIV/AIDS患者机会性感染与CD4+T淋巴细胞间的关联性[J]. 中国微生态学杂志, 2019, 31(2): 167-170. |

| [18] |

Kawado M, Hashimoto S, Yamaguchi T, et al. Difference of progression to AIDS according to CD4 cell count, plasma HIV RNA level and the use of antiretroviral therapy among HIV patients infected through blood products in Japan[J]. J Epidemiol, 2006, 16(3): 101-106. DOI:10.2188/jea.16.101 |

| [19] |

王政, 杨海峰, 刘菲, 等. 艾滋病患者CD4T细胞计数与机会性感染的关系[J]. 中国国境卫生检疫杂志, 2019, 42(1): 53-55, 76. |

| [20] |

胡水秀, 黄葵, 韦秀柏, 等. 艾滋病高效抗反转录病毒治疗5年免疫学效果评价[J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(10): 2165-2168. |

| [21] |

Sunny N, Nair SP, Justus L, et al. Total dystrophic onychomycosis caused by Talaromyces marneffei in a patient with acquired immunodeficiency syndrome on combined anti-retroviral therapy[J]. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2018, 84(1): 87-90. DOI:10.4103/ijdvl.IJDVL_971_16 |