2. 福州大学认知与科学研究所

网络色情活动(online sexual activity,OSA)是一种网络偏差行为,是指任何与性有关的网络活动,包括通过互联网平台购买性产品、色情闲聊,观看浏览色情图片或色情电影,寻找性支持,进行网络虚拟性爱,以互联网为媒介寻找性伴侣或性服务[1]。在我国近90 %的人有过一种类型以上的网络色情活动[2];88.32 %的被试通过手机应用或网站进行色情活动[3]。性感觉寻求(sexual sensation seeking,SSS)作为一种人格特征是指“为获得高水平的性兴奋而去尝试新颖独特性经历的倾向”[4]。性感觉寻求高的个体越可能拥有更多性伴侣、更可能有危险性行为[5],更多地接触网络色情信息、参与网络色情活动等[6]。目前却未有研究探讨性感觉寻求作为预测色情活动的人格因素起作用的条件,而了解了这一问题才能引导大学生(处于性感觉寻求高峰期)正确疏导自身的需求,减少由网络色情活动引发的潜在危险。第三人效应(the third person effect,TPE)被认为是网络色情成瘾的心理机制之一[7],指的是人们会高估大众媒介内容对他人所起的作用,但是对于自己的作用则会低估,尤其负面的暴力、色情内容更是如此[8]。有研究揭示第三人效应会导致大学生对网络色情的警戒程度降低[9],他们在好奇心和性感觉需求的驱使下,很可能诱发更多的网络色情行为。为此,本研究假设第三人效应越高的大学生更可能忽视网络色情的危害,有更多的网络色情活动。另外,大量研究揭示男女性感觉寻求、网络色情活动皆存在差异[10 – 11],由此,本研究也将探讨性别是否会调节性感觉寻求对网络色情活动的作用。

1 对象与方法 1.1 对象2016年9 — 12月,采取整群抽样方法在福建省福州、泉州、漳州3个城市的6所高校,每所高校1~4年级各抽取1个班级的全体学生为研究对象。本次调查发放问卷850份,回收有效问卷808份,有效回收率95.1 %。

1.2 方法问卷调查时,采用班级集体在线填答的方式收集数据。每个教室均有一名经过培训的心理学专业研究生或教师担任主试。施测前,主试先告诉被试研究的意义;强调被试自愿参加,并有权随时退出研究。被试在填写知情同意书后,扫二维码进入问卷填写界面(二维码将问卷内容上传至“问卷星”网站www.sojump.com后生成),个人信息只填写性别、年龄、院校类型、专业类别、年级。调查工具包括:(1)性感觉寻求量表(Sexual Sensation Seeking Scale,SSSS)[4]:包括11个测查项目,采用1(非常不同意)到4(非常同意)点计分,得分越高表明个体感觉寻求程度越高。本次研究中全量表的Cronbach′s α 系数为0.92。(2)网络色情活动(Questionnaire of Online Sexual Activities,OSAs)[5]:共有13项测评项目,包括浏览色情信息(5个条目)、寻找性伴侣(2个条目)、网络虚拟性爱(4个条目)、调情和关系维持(2个条目)共4个维度(各维度 α系数在0.82~0.90)。每个条目采用9点计分(1~9)。计算各个维度的总分和量表总分,各维度的得分除以项目数,得到该维度的平均活动频率;总得分除以总项目数得到网络色情活动总平均频率,平均活动频率越接近9表明网络色情活动越频繁。本研究中Cronbach′s α 系数为0.87。(3)第三人效应:依据其他研究者的做法[9, 12]自行编制题项,用于测查个体在接触一定事件后,判断事件对自身的影响力和对他人的影响力的差异情况。共3个条目涉及对自己、对熟悉他人、对陌生他人影响的评估,“接触网络色情信息,会对你(熟悉的同学/不认识的同学)的性道德观念、对异性态度、人际关系等方面产生影响吗?”。每个条目的选项均按照李克特等级量表由1(几乎没有影响)到7(影响很大)设置,由被试进行自评。第三人效应由对他人的影响减去对自己影响,分值越高则第三人效应越明显。

1.3 统计分析采用SPSS 20.0进行χ2检验、相关分析;采用Mplus 6.2软件进行调节效应模型的验证和多群组不变性检验。

2 结 果 2.1 一般情况808名学生中,男生466人(57.7 %),女生342人(42.3 %),年龄17~24岁,平均年龄(18.54 ± 0.75)岁;211工程大学276人(34.2 %),一本200人(24.8 %),二本150人(18.6 %),专科学校182人(22.5 %);理工专业309人(38.2 %),医学专业123人(15.2 %),师范类专业121人(14.9 %),艺术类专业105人(12.9 %),职业技术学校专业150人(18.6 %);大一320人(39.6 %),大二189人(23.4 %),大三158人(19.6 %),大四141人(17.4 %)。

2.2 过去12个月中男女生网络色情活动类型比较(表1)| 表 1 过去12个月中男女生网络色情活动类型比较 |

79.58 %(643/808)的大学生报告最起码体验过1种网络色情活动。在4种类型中,报告浏览过网络色情信息的比例最高,75.11 %(350/466)的男生和46.78 %(160/342)的女生报告在过去的12个月曾经浏览过色情信息。17.45 %(141/808)的大学生报告通过网络寻找性伴侣,包括通过电脑或手机网络搭讪挑逗、认识并发生实际关系。22.52 %(182/808)报告有参与过网络虚拟性爱;57.30 %(463/808)报告有过通过网络调情和维持关系。对男女从事网络色情活动4种亚类型的比例进行分析,男生参与的频次均明显高于女生,差异均有统计学意义。

2.3 不同性别大学生网络色情活动频率比较(表2)| 表 2 各变量的性别差异分析 |

对性别进行单因素多变量方差分析(one-way multiva-riate analysis of variance,MANOVA),结果显示在各变量上,性别的主效应显著。在网络色情活动频率及其4种亚类型上,男生的活动频率显著高于女生;并且男生的性感寻求倾向显著高于女生。值得关注的是陌生人的第三人效应大于对熟悉人的,陌生人 = 0.84 vs 熟人 = 0.56,t(1,807)= 6.78,P < 0.001,印证了第三人效应随着社会距离越远偏差越大。

2.4 各变量相关分析(表3)| 表 3 各变量相关分析 |

相关分析表明网络色情活动总平均频次及其4种亚类型:浏览网络色情信息、寻找性伴侣、网络虚拟性爱、调情和维持关系,与性感觉寻求、第三人效应(熟人)、第三人效应(陌生人)均呈高正相关,这些结果表明各个变量之间的关系较为密切,适合进行进一步的分析。

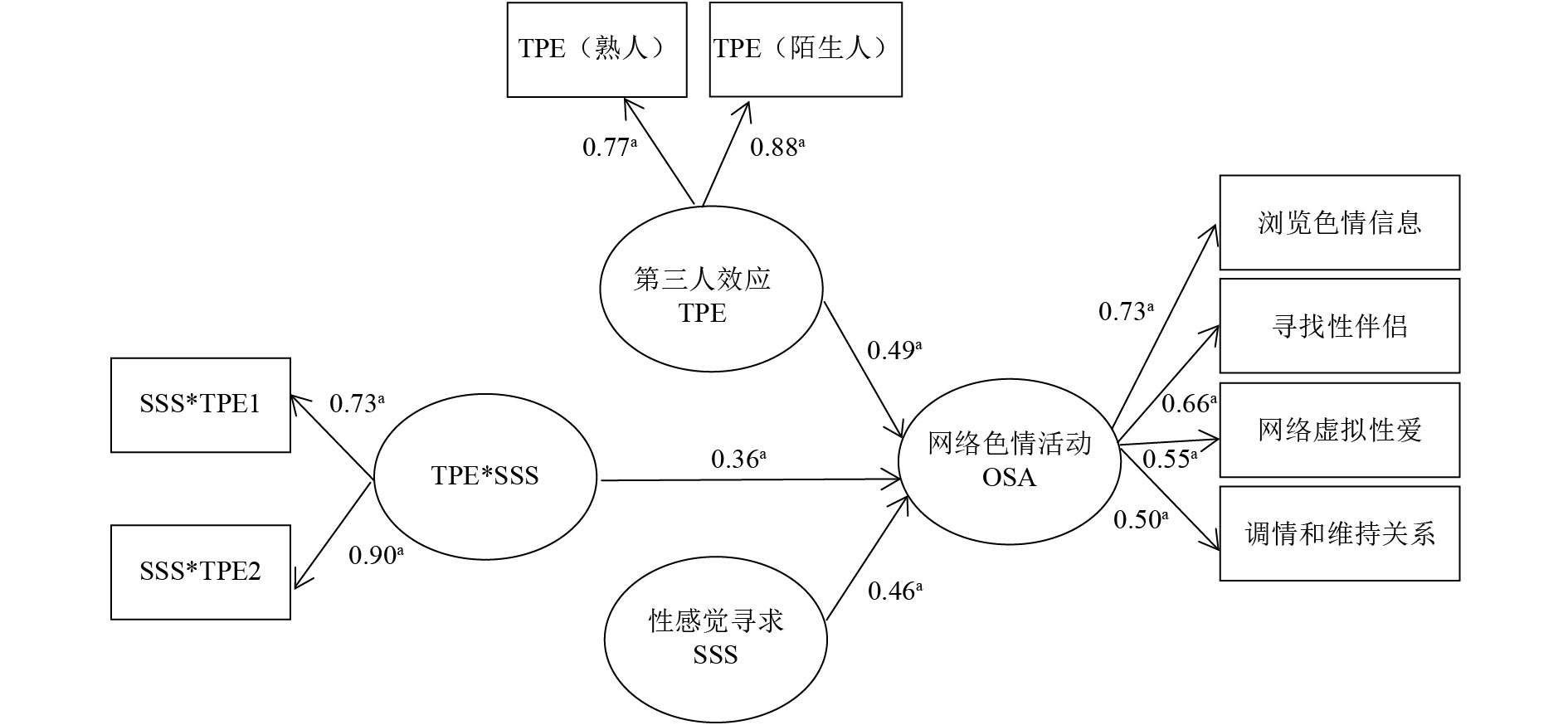

2.5 第三人效应在性感觉寻求与网络色情活动之间的调节作用(图1、2)

|

注:a P < 0.001。 图 1 第三人效应对性感觉寻求与网络色情活动之间关系的调节作用模型 |

|

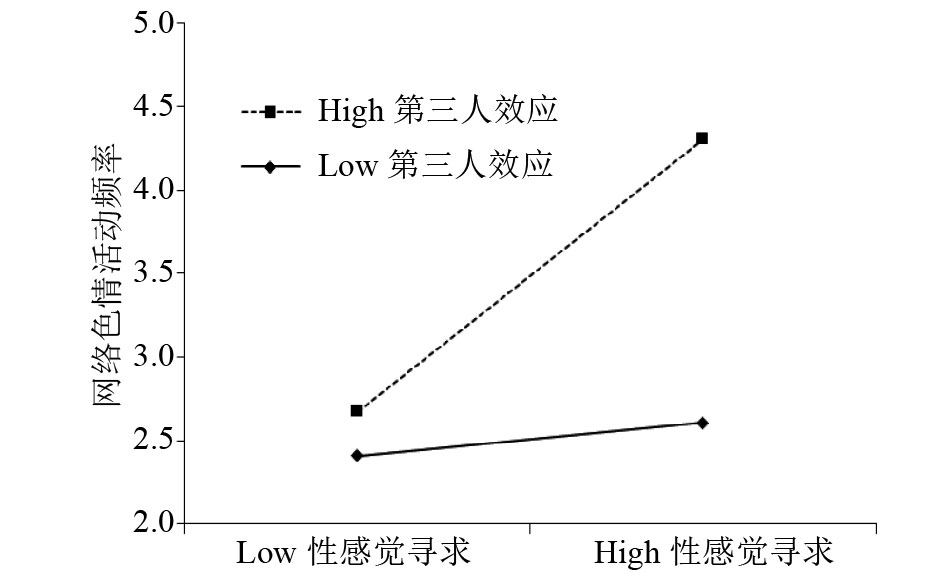

图 2 第三人效应对性感觉寻求与网络色情活动频率的调节作用 |

应用结构方程模型对性感觉寻求、第三人效应、二者的交互作用对网络色情活动的作用进行考察。以性感觉寻求为自变量、第三人效应为调节变量,将变量的各指标中心化后,检验性感觉寻求与第三人效应(熟人和陌生人2个指标)的交互项对因变量网络色情活动的预测效应是否显著。模型的各项拟合指数如下:χ2 = 257.75,df = 33,comparative-fit index(CFI)= 0.93,Tucker-Lewis index(TLI)= 0.89,Akaike information criterion(AIC)= 18 128.07,Bayesian information criterion(BIC)= 18 292.38,root mean square error of approximation(RMSEA)= 0.092(95 % CI = 0.082~0.102),模型各拟合指标在可接受范围内。性感觉寻求与第三人效应的交互项对网络色情活动的预测路径系数显著(β = 0.36,

为更清楚地解释性感觉寻求与第三人效应对网络色情活动的交互效应的实质,将第三人效应按照正负一个标准差分成高、低水平。采用简单斜率检验考察在不同第三人效应水平上性感觉寻求对网络色情活动的影响,相应的简单效应分析见图2。结果表明,对于高第三人效应,性感觉寻求对网络色情活动有显著的预测作用,β = 0.82(t = 5.26,P < 0.001);而对于低第三人效应的被试,性感觉寻求的预测作用不显著,β = 0.09(t = 1.17,P > 0.05)。

2.6 性别差异及模型在男女生中多群组不变性检验(表4)| 表 4 男女两组调节模型路径系数比较 |

本研究中ANOVA分析显示性感觉寻求、第三人效应、网络色情活动男性均显著高于女性,性别对4类网络色情活动主效应显著(参考表2),因此探究性别是否调节这一模型,对前述的调节模型进行多群组分析。多群组分析只呈现一种模型适配统计量,若模型可以被接受,表示模型具有跨群组效度。结果显示模型的适配度指数为 χ2 = 571.418,df = 50,P < 0.001,CFI = 0.834,TLI = 0.761,RMSEA = 0.161,表示基线模型被拒绝,意味着两个群组中至少有一个群组的结构方程模型要进行修改,即男生和女生群体不具有相同的路径模型。

通过两组模型参数间差异的临界比值比较,发现第三人效应以及与性感觉寻求的交互项指向网络色情活动的路径存在显著差异,临界比值的绝对值都大于1.96(见表4),这表明性别对性感觉寻求到网络色情活动的调节模型有显著的调节作用,并表现在性感觉寻求、第三人效应对网络色情活动的路径预测系数及二者的交互作用上女生显著高于男生。在男生群体中,模型变异解释量为63.8 %,在女生群体中,模型变异解释量为79.2 %。

3 讨 论本研究结果显示,福建省6所高校808名大学生中总体有79.58 %的人报告最起码体验过一种网络色情活动,其中63.12 %的大学生在网络上浏览过色情材料,包括上成人网站、下载和观看成人视频、阅读色情文学作品等;其次是与人调情、保持亲密关系(57.30 %);22.52 %的大学生在网络上以视频、文字、语音等方式进行虚拟的性爱互动;17.45 %的大学生通过网络寻找性伴侣并发生实际性关系。大学生的性感觉寻求与网络色情活动存在正相关(r = 0.51),意味着性感觉寻求越高的人有着更频繁的网络色情活动,这与其他研究一致[2]。互联网作为一种能体验到刺激、新颖活动的媒体,加上其具有匿名性、廉价性、易得性特点,吸引用户更多从事网络色情活动[13]。网络上或虚拟或从线上转向线下的色情活动满足了高寻求感大学生们追逐新奇刺激的欲求,使其获得快感,同时缓解了性冲动而又备受压抑带来的煎熬感,这是一个双重强化的过程,容易导致更高频次的网络色情行为。

网络作为覆盖面最广的新媒介,大量研究者已证实第三人效应是影响青少年接触网络色情信息的要素之一[14],并且本研究也证实了对陌生人的第三人效应要大于对熟人的(0.84 vs 0.56,t = 6.78,P < 0.001),说明人际信任可能缩小第三人效应。性感觉寻求高的大学生对色情信息有较高渴求,有更大的冲动去进行网络色情活动。然而,为了建立更好的“自我认知”以缓冲对“自我否定”带来的负疚感,他们就更容易产生“对自己影响不大,对他人影响比较大”的认知偏差 [15]。性感觉寻求高的大学生在“自我认同”的潜意识作用下,无视或者轻视网络色情信息的负性作用,从而更容易放纵自己沉浸在网络色情中。

男生在网络色情活动的频次和比例均显著高于女生。男生的网络色情活动平均次数为1.92显著高于女生的平均次数1.38,F = 70.88,d = 0.63,P < 0.001。88.84 %的男生至少体验过一种网络色情活动,而只有66.96 %女生报告曾经体验过,χ2检验显示二者存在显著差异,这与前期调查是一致的。国内外的研究皆显示性别对网络色情行为有显著的主效应:男生接触色情材料的比例显著高于女生[2 – 3],比女性更主动接触网络色情[16],有更多的网络色情活动[17]。并且第三人效应对女生的网络色情活动有更大的调节作用,这意味着感觉寻求高的女生如果认为网络色情对自己影响小于对他人的影响,就更可能参与网络色情活动。这可从以往研究得到间接支持:就第三人效应对行为影响的机制而言,男女之间也存在性别差异。对于女性,第三人效应会影响其行为态度和主观规范(来自于他人的社会期望)从而预测其行为目的,但是对于男性而言,则只是与其行为态度相关[9]。因此,第三人效应的作用也可能因男女性别而异。

综上所述,本研究发现性感觉寻求(人格因素)对网络色情活动的预测作用是在用户存在着第三人效应的情况下才发生的,这启示我们除了引导大学生认识自身需求,合理排解之外,还应该做好宣传工作,使大学生充分认识到网络色情可能存在的危害性,降低其“认为网络色情的危害只会发生在别人身上,而对自己不会有太大影响”的认知偏差。

| [1] | Cooper A. Sex and the internet: a guide book for clinicians[M]. New York: Brunner-Routledge, 2002, 547 – 549. |

| [2] | Zheng LJ, Zheng Y. Online sexual activity in Mainland China: relationship to sexual sensation seeking and sociosexuality[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 36(36): 323–329. |

| [3] | Zheng LJ, Zhang X, Feng Y. The new avenue of online sexual activity in China: the smartphone[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 67: 190–195. DOI:10.1016/j.chb.2016.10.024 |

| [4] | Kalichman SC, Johnson JR, Adair V, et al. Sexual sensation seeking: scale development and predicting AIDS-risk behavior among homosexually active men[J]. Journal of Personality Assessment, 1994, 62(3): 385–397. DOI:10.1207/s15327752jpa6203_1 |

| [5] | Heidinger B, Gorgens K, Morgenstern J. The effects of sexual sensation seeking and alcohol use on risky sexual behavior among men who have sex with men[J]. Aids and Behavior, 2015, 19(3): 431–439. DOI:10.1007/s10461-014-0871-3 |

| [6] | Nguyen HV, Koo KH, Davis KC, et al. Risky sex: interactions among ethnicity, sexual sensation seeking, sexual inhibition, and sexual excitation[J]. Archives of Sexual Behavior, 2012, 41(5): 1231–1239. DOI:10.1007/s10508-012-9904-z |

| [7] | 贺金波, 李兵兵, 郭永玉, 等. 青少年网络色情成瘾研究进展[J]. 中国临床心理学杂志, 2010, 18(6): 772–774. |

| [8] | Davison WP. The third-person effect in communication[J]. Public Opinion Quarterly, 1983, 47(1): 1–15. DOI:10.1086/268763 |

| [9] | Zhao X, Cai X. From self-enhancement to supporting censorship: the third-person effect process in the case of internet pornography[J]. Mass Communication and Society, 2008, 11(4): 437–462. DOI:10.1080/15205430802071258 |

| [10] | Chen AS, Leung M, Chen CH, et al. Exposure to internet pornography among Taiwanese adolescents[J]. Social Behavior and Personality an International Journal, 2013, 41(1): 157–164. DOI:10.2224/sbp.2013.41.1.157 |

| [11] | González-Ortega E, Orgaz-Baz B. Minors′ exposure to online pornography: prevalence, motivations, contents and effects[J]. Anales De Psicologia, 2013, 29(2): 319–327. |

| [12] | Lo VH, Wei R, Wu H. Examining the first, second and third-person effects of internet pornography on Taiwanese adolescents: implications for the restriction of pornography[J]. Asian Journal of Communication, 2010, 20(1): 90–103. DOI:10.1080/01292980903440855 |

| [13] | Cooper A, Delmonico Dl, Burg R. Cybersex users, abusers, and compulsives: new findings and implications[J]. Sexual Addiction and Compulsivity, 2000, 7(1-2): 5–29. DOI:10.1080/10720160008400205 |

| [14] | 申琦. 上海大学生对网络色情信息的接触与评价研究[J]. 新闻大学, 2012(1): 87–93. DOI:10.3969/j.issn.1006-1460.2012.01.015 |

| [15] | Sun Y, Pan Z, Shen L. Understanding the third-person perception: evidence from a meta-analysis[J]. Journal of Communication, 2008, 58(2): 280–300. DOI:10.1111/jcom.2008.58.issue-2 |

| [16] | Ševčíková A, Šerek J, Barbovschi M, et al. The roles of individual characteristics and liberalism in intentional and unintentional exposure to online sexual material among European youth: a multilevel approach[J]. Sexuality Research and Social Policy, 2014, 11(2): 104–115. DOI:10.1007/s13178-013-0141-6 |

| [17] | 陈丽君, 王欣, 陈世民, 等. 中文版问题性网络色情使用量表在大学生中信度及效度评价[J]. 中国公共卫生, 2018, 34(7): 1034–1038. |

2019, Vol. 35

2019, Vol. 35