2. 上海市卫生健康委员会科教处

公共卫生体系是保卫城市安全的重要防线,而公共卫生学科建设则是其重要组成部分,担负着培养优秀公共卫生人才,切实提升公共卫生学科水平和区域应对突发公共卫生事件能力的责任[1 – 2]。自2007年以来,上海市已在《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划》平台上,实施了4轮重点学科建设[3],第四轮于2015 — 2018年间完成,共涉及10个学科领域。为了展现重点学科的建设成效,全面了解其实施情况以及存在的问题,为下一步的工作提出改进的建议,特对此轮重点学科进行验收评估。

1 资料与方法 1.1 资料来源于2015 — 2018,本轮重点学科建设项目共涉及10个学科领域,分别为传染病与卫生微生物学、环境卫生与劳动卫生学、妇产科学、妇幼卫生与儿童保健学、输血与透析医学、眼卫生学、卫生检验学、慢病流行病学、健康教育与促进学和循证公共卫生与卫生经济学,涉及17家执行单位。

1.2 方法课题组自行设计问卷,对其进行验收评估。问卷包括2部分内容,第1部分是学科建设基本情况,包括学科的总体水平、队伍建设、经费使用情况、科研成果等。第2部分是学科建设的学术水平、公共卫生实践能力等。问卷不仅收集了此轮学科建设期间的相关数据,而且收集了建设前期的相关信息作为基线数据,以便进行两者的对比和更加客观、有效的评估学科建设的实际成效。同时,课题组还将本轮建设成效与前两轮学科建设成效进行了对比,以更好的展现重点学科建设项目的总体发展情况。此外,为了进一步了解重点学科的建设过程,公正公平地进行评估,上海市卫生健康委员会还组织了重点学科的现场答辩会,由重点学科牵头单位负责人进行汇报,其他参与单位分负责人到场进行必要的补充,汇报后由专家进行提问并打分。专家评估的内容包括项目的外部支持情况、执行与完成情况和建设成效3大部分,其中包括单位支撑条件、协调机制、建设总体执行情况、经费使用与管理、公卫实践能力、主攻方向所取得成果、学科整体学术水平、教育培训能力、人才培养及梯队建设9个指标。共有12位专家参与了本次现场答辩,他们分别来自医院、大学和疾病预防控制中心。

1.3 统计分析所有数据均采用Excel 2016录入,使用描述性分析揭示各指标的分布情况,并比较学科建设前后的变化情况和多轮项目间成果的发展情况。课题组负责所有资料的汇总和质量控制。

2 结 果 2.1 学科建设实施情况 2.1.1 组织建设情况各团队均采用“责任链”的形式实施组织管理。领导小组由学科建设的承担单位负责组建,一般包括单位主要负责人和学科负责人。工作小组一般由学科负责人、参与单位的子项目负责人、学科秘书等组成。与上一轮的重点学科建设模式相比,本轮学科团队基本都建立了团队分工与分层管理的制度,即以子项目的形式,将学科总体建设任务进行分解和落实,并明确学科内部不同的发展方向及相关预算。此外,各学科团队还明确了各类工作制度。比如(1)信息沟通与报送制度,明确了各类信息报送时限和报送要求,定期报送项目进展和经费使用报告、固定资产/物资报表、项目工作开展的通讯/动态/简报等;(2)定期会议制度,即要求学科内部定期召开推进会,以交流沟通各研究内容开展情况,确保项目按计划开展;(3)监督与评估制度,即项目实施单位按照实施方案中的项目目标和要求,按季度对进展情况进行自我评估;并接受市卫生计生委对项目开展年中、年末和项目终期督导,接受第3方评估机构对所有项目开展中期和终期项目成效和资金使用情况评估。

2.1.2 经费使用情况建设经费方面,10个重点学科的建设总预算为1.53亿元,截止2018年12月底的实际支出约为1.42亿元,总执行率为92.46 %。此外,13家承担单位基本都按要求给与了配套资金,合计0.81亿元。与前一轮建设相比,总建设经费增长了50 %以上(第三轮学科建设总经费为0.91亿元),配套投入翻了一倍左右(第三轮的配套经费为0.45亿元)。且执行单位都给予重点学科建设一定的设备支持、实验平台共享、优惠政策等保障措施。

2.1.3 人才梯队建设情况学科负责人方面,本轮学科建设涉及的18位学科总负责人,都具有正高职称,其中17位兼任所在单位的关键行政职务。其平均年龄为53.5岁,12位为男性,90 %人员的最高学历为研究生。与上一轮学科建设相比,学科负责人的平均年龄增加了2岁,正高职称比例有明显上升。人员构成方面,此轮学科建设共包括1 401名参与成员,其中中、高级职称者907名。与第三轮学科建设相比,正高职称人员增加了27.4 %,副高职称人员数量变动不大,中级职称人员数量有所减少。此外,团队中有较多的硕士研究生和博士研究生,这些人员将是未来学科发展的重要新生力量。人才培养方面,此轮学科建设中,共有64人次进入各级各类人才培养计划,其中13人次进入国家级人才培养计划。

2.2 学科建设成效 2.2.1 科研项目与学术获奖(表1)| 表 1 重点学科团队承担科研项目数(项) |

建设期间,学科团队共承担553项各级各类科研项目,其中大部分为国家级项目,包括“973”项目1项,国家自然科学基金项目164项,国家哲学社会科学基金项目3项。从数量上来看,本轮学科建设项目数远超上轮学科建设,其中国家级项目的增加显著(见表1)。这表明各学科团队所承担的科研项目的重要性有明显提升,在完成上海市本地任务的同时,也代表上海在国家层面献计献策。而从投入产出比的角度来看,本轮学科建设中单位建设经费所获科研项目数和单位建设经费所获国家级项目数分别为上一轮的1.12倍和2.27倍,表明学科建设的效率亦有所提高。此外,学科团队获得的科研经费也有大幅度提升。本轮建设期间,学科团队共获7.13亿元的科研经费,是上轮学科建设时(科研项目总经费2.4亿)的近3倍。与建设经费相比,本轮学科建设获得的科研经费是投入总额的3.20倍,而上一轮该数字为1.76倍,由此可见学科建设的放大效应亦明显增加。且本轮重点学科团队在建设期间共获得118次的各级各类学术奖项。其中作为第一完成人获得40项国家层面的奖项和39项上海市层面的奖项。

2.2.2 科研成果(表2)| 表 2 重点学科团队科研成果情况 |

在论文发表方面,学科团队共发表1 263篇论文,其中SCI、SSCI、EI、CSSCI收录699篇,国内权威或核心期刊收录564篇(见表2)。与上轮学科建设相比,本轮学科建设的论文总量有23.1 %的增长,其中SCI等收录的论文数有14.4 %的增长。在著作方面,学科团队共主编或参编著作80本,是上一轮的1.29倍;主编教材56本,是上一轮的1.44倍;撰写了66项标准、指南、预案等材料,是上一轮的1.40倍。在知识产权方面,学科团队共申请49项发明专利,获授权25项,所获授权数比上轮学科建设多4项。

2.2.3 学术组织任职与学术交流(表3)| 表 3 重点学科学术交流情况(次数) |

在此轮学科建设开始前,10个重点学科共有288人次在市级及以上的学术团队中担任职务。此轮建设结束时,该数字增加到706人次。尤其是在国家级和省部级学术组织中担任职务的人次数明显增加,增幅分别为151.13 %和128.03 %。建设期间,10个重点学科共主办或承办29次国际会议,83次国内会议。此外,他们共参加了239次国际会议,其中会议发言及海报交流205次;参加了350次国内会议,其中会议发言及海报交流267次。上轮学科建设期间,学术交流的数量有飞速增长,而此轮学科建设期间,学术交流的质量有了明显提高,主要表现为以会议主持、大会或分会发言、海报交流等形式实质性参会的人次数占比有明显增加。在国际会议中,实质性参会的比例达85 %以上,国内会议则是75 %以上。而这一比例在上轮学科建设中约为55 %。这表明,各学科在各自领域的国际和国内舞台都争取到了更多的发言权。

2.2.4 公共卫生实践能力经过本轮学科建设,各学科团队的公共卫生实践能力均得到大幅提升,体现在以下5个方面。1 是建立或优化了各类监测体系。如传染病与卫生微生物学团队采用人群流行病学、空间流行病学、微观流行病学、现场流行病学和分子生物学、分子信息学、宏基因等方法全方面打造并优化了包括严重急性呼吸道感染病在内的传染病防控链,卫生检验学团队则建立并完善了临床检验质量监管体系,其中白血病/淋巴瘤免疫表型分析质控平台和微生物质谱检验技术室间质量评估体系的建立填补了国内空白。2 是制定了各类技术标准与临床指南,如眼卫生学团队制定了儿童青少年近视筛查规范,该规范已被国家卫计委和教育部采纳,环境卫生与劳动卫生学团队则通过对职业危害及重大危险源的识别检测,完善了我国职业卫生与职业病标准体系。3 是建立了专业化的培训和示范中心,向外界推广相关技术,以促进全行业的发展。如妇幼卫生与儿童保健学团队成立了“上海市妇产科临床培训与实训中心”,以促进女性全生命周期健康管理理念的传播,输血与透析医学团队则建立了国际顶尖的透析示范中心,推动我国尤其是上海市体液管理领域相关学科的发展。4是建立了各类高水平的临床诊疗中心,如妇产科学团队建立了高水平产科代谢性疾病诊治中心,并探索和构建了适合妊娠期代谢性疾病预防和管理的临床路径,慢性流行病学团队则利用机器学习技术,建立了糖尿病个体化预防和诊治方案。5 是开发了各类实用的评价指标和量表,如健康教育与促进学团队开发了一套适合测量上海市居民健康行为的评价指标体系,并结合社区、学校医院和企业各自特点建立了相应的研究基地,循证公共卫生与卫生经济学团队则建立了中国临床指南评价体系并搭建了临床研究数据管理平台。

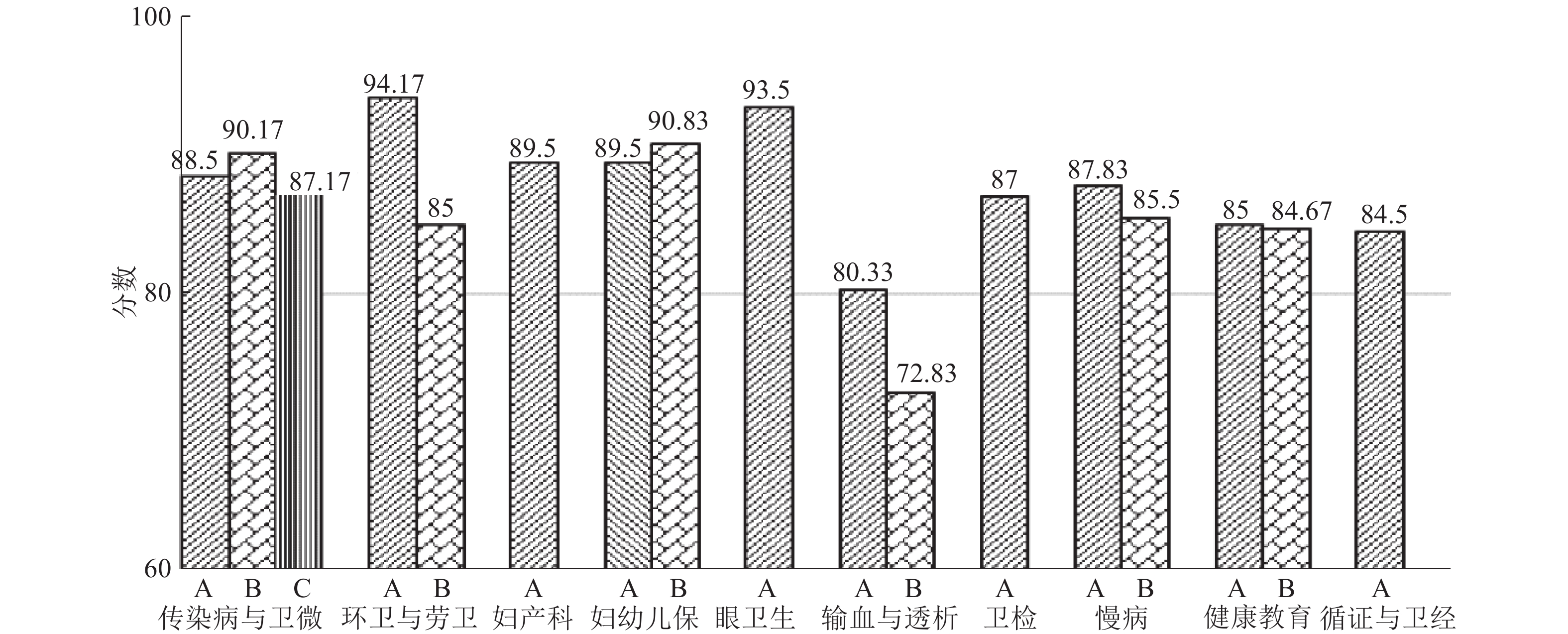

2.2.5 专家评估结果(图1)

|

注:A、B、C代表各子项目。 图 1 专家评估结果 |

根据12位评审专家的评估结果,计算得到10个学科的总体平均分为87.09分,基本接近优秀水平,其中4个学科达到优秀水平(≥ 90分),5个学科达到良好水平(> 80分)。10个学科中,6个学科含有2个或以上的子项目,对其得分进行对比分析后发现大部分学科内部的子项目得分相似,(见图1)。而各部分的发展不平衡会影响学科的整体发展,因此在下一步工作中应注意该问题。此外,专家还针对本次答辩,提出了一些本轮学科建设中的共性问题,包括成果转化迟滞,标志性成果缺乏,部分学科经费执行率较低等。

3 讨 论从建设成效上来看,与上一轮学科建设相比,本轮学科建设的产出质量明显提升,表现在学科团队承担了更多的高级别项目,在更多的高级别学术组织中担任职务以及更多的在国内和国际舞台上发声。而制度化的组织管理则是获得以上成就的基础。借鉴前三轮学科建设的经验,本轮学科建设的管理更为规范,同时,通过自评,政府督导和第3方评估,整个项目实施了有效的目标管理和过程管理,实质性保障和推进了学科建设的最终成效。由此可见,制度化是确保学科组织形式稳定,提高学科目标达成效率的重要工具[4]。但仅有制度是远远不够的,需将其与各方督导相结合,即进行有效的过程管理和项目监测,以更好地控制项目进程,分析项目成败的原因和可推广性[5 – 6]。因此无论是在组织架构还是学科进步方面,本轮重点学科建设都是卓有成效的。

学科建设的目的之一为加强学科团队的实践能力[7],因此结合上海市公共卫生实际优先问题,筛选和确定重点学科,应成为下一轮公共卫生重点学科建设的基准。同时应对各重点学科主攻研究方向的确定进行督导,以保障学科建设的实际成效和社会价值。对各学科方向间的交流,甚至各单位间的协作课题进行指导亦十分重要,能够有效加强各子团队间的合作,从而实现实践能力的协同提升。为此,可建立对同一学科内不同学科方向的学科带头人组织协调力的考核指标。此外,分类管理和考核应是下一步制度化建设的重点[8]。部分重点学科已经历了数轮建设周期,在国内已有一定的学术地位和实践能力,那么其下一轮建设周期的目标应是加强国际影响力,并避免在国内重复建设,针对其的考核指标也应与其国际化的目标相适应。与此同时,学科建设的资源配置应向目前的薄弱学科倾斜,并将其作为下一轮建设的重点来扶持[9]。正如短板效应所言,一个城市公共卫生最薄弱的部分也是最容易被击穿的地方,只有各学科齐头并进才能真正提升上海市公共卫生实力。

本轮学科建设期间,无论是在人才引进、人才进修、论文发表还是学术会议参与等方面,各学科与国际间的交流都明显增多。在科研方面,国际交流与合作有利于把握学科的国际创新动态和发展趋势,整合国际研究资源[10],提升本学科的研究能力以及国际地位,提高学科建设的前沿性以及促进本学科人才的培养[11]。因此在下一轮学科建设中,应鼓励学科团队加强与国际上其他院校或科研机构的实质性交流和项目合作。此外,在实践方面,加强学科建设的国际合作是维护全球公共卫生安全的有效途径[12]。上海作为国际化大都市,不仅应建立健全本地的公共卫生体系,维护本地居民的身心健康,还应着眼全球,为全球公共卫生安全做贡献。为此在下一轮学科建设中,应鼓励相对成熟的学科团队参与到国际卫生相关准则的制定以及国际公共卫生突发事件的应对中去,以展现中国智慧,体现中国责任。

科研成果转化是连接科研和实践的一座桥梁,在本轮学科建设中,标准、指南、知识产权的产出数量较上轮学科建设均有增加,这说明科研成果的转化越来越受到重视。在此基础上,加强与产业界的合作[13],将科研成果转化为经济效益与社会收益,不仅能激发研究人员的研发热情,而且能真正检验科研成果的社会适用性。

| [1] | 田丹, 谷茜, 陈英耀, 等. 上海市公共卫生优秀青年人才实践能力培养效果分析[J]. 中国卫生资源, 2011, 14(3): 158–160. DOI:10.3969/j.issn.1007-953X.2011.03.010 |

| [2] | 毛向群, 彭广萍, 董永海. 学科建设对疾病预防控制中心能力建设的作用探讨[J]. 现代预防医学, 2014, 41(22): 4 091–4 092. |

| [3] | 上海市卫生和计划生育委员会.上海市卫生计生委关于贯彻实施《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2015年 — 2017年)》的指导意见[Z] 沪卫计疾控[2015]021号 [A].2015 |

| [4] | 孟照海. 制度化与去制度化: 世界一流学科建设的内在张力 —— 以美国芝加哥大学社会学为例[J]. 中国高教研究, 2018(5): 20–25. |

| [5] | 高艳, 吴擢春, 李川. 项目过程评价的有关问题探讨[J]. 中国卫生事业管理, 2010, 27(2): 134–136. DOI:10.3969/j.issn.1004-4663.2010.02.025 |

| [6] | 李川, 张拓红, 吴擢春. 项目监测–开启项目评价黑箱的钥匙[J]. 中国卫生事业管理, 2010, 27(1): 65–67. DOI:10.3969/j.issn.1004-4663.2010.01.027 |

| [7] | 夏青, 马骏. 基于" 知识–能力”需求供给视角的MPH培养模式研究[J]. 中国卫生事业管理, 2018, 35(2): 135–136. |

| [8] | 宋旭红, 张继明, 王玲, 等. 高等教育分类管理的实践基础与路径设计 —— 以山东为个案[J]. 当代教育科学, 2018(11): 69–73. DOI:10.3969/j.issn.1672-2221.2018.11.015 |

| [9] | 黄葭燕, 梁斐, 陈英耀, 等. 上海市公共卫生重点学科建设项目的成效评价[J]. 中国卫生资源, 2011, 14(5): 334–336. DOI:10.3969/j.issn.1007-953X.2011.05.024 |

| [10] | 黄葵. 国际化与世界一流大学的建设 —— 以学科建设为视角看北京大学国际化进程[J]. 教育与经济, 2012(3): 34–37. |

| [11] | 冯萍, 代敏. 中国医学科学院肿瘤医院国际交流与人才培养情况分析[J]. 中国肿瘤, 2019, 28(3): 185–190. DOI:10.11735/j.issn.1671-170X.2019.03.B002 |

| [12] | 程春华, 杨久华. 未来中长期全球公共卫生安全: 发展趋势及其国际政治影响[J]. 社会科学, 2012(11): 20–30. DOI:10.3969/j.issn.1009-0118.2012.11.010 |

| [13] | 王嘉蔚. 中加两国创新团队的实践和启示[J]. 实验室研究与探索, 2015, 34(7): 218–221. DOI:10.3969/j.issn.1006-7167.2015.07.054 |

2019, Vol. 35

2019, Vol. 35