霍乱作为《国际卫生条例》规定的国际检疫传染病之一,也是《中华人民共和国传染病防治法》规定必须实施“强制管理”的甲类传染病之一。霍乱是由霍乱弧菌引起的一种烈性肠道传染病,霍乱弧菌O1群和O139群流行株已被确认为霍乱的主要病原,该病来势迅猛,传播速度快,波及面广,持续时间长[1],可引起世界性大流行。上海作为国际性大都市,人员稠密,对外交流频繁;一旦发生霍乱,如不及时控制,会存在流行风险。本研究对上海市在2008 — 2017年期间发生和报告的霍乱病例进行了流行病学分析,并对同时期的水源、食品和外环境的霍乱弧菌污染状况进行了调查,并进一步分析了霍乱弧菌的耐药性特点,现将研究结果分析如下:

1 对象与方法 1.1 对象 1.1.1 霍乱病例所有病例均为确诊病例,均来自中国疾病预防控制信息系统。根据《上海市霍乱等32种传染病监测方案》[2]要求,上海将全市16个区的19家医院设置为霍乱监测点医院,均为二级及以上综合性医院;其中浦东新区、静安区和黄浦区各2家,其余13个区各1家。而全市其他各级各类医院被设置为霍乱非监测点医院。根据方案要求,霍乱监测点医院对肠道门诊就诊的所有腹泻病例开展霍乱弧菌采样检索工作,而非监测点医院仅对肠道门诊就诊腹泻病例中的霍乱监测重点对象开展采样检索工作。

1.1.2 水源、食品和外环境按照《上海市霍乱等32种传染病监测方案》[2]要求,在全市16个区设置19个水源、食品和外环境监测点,而由各区自行设置的监测点为本市的非监测点;各监测点全年1 — 12月每月按照要求采集20~25份水源标本、25~50份食品标本、25~50份外环境标本开展霍乱弧菌检测,其中水源可包括监测点中的河水、井水、塘水、养殖水等各类水源;食品可包括监测点中海、小、河水产品、生或半生的食品、生冷、卤制食品及果蔬类;外环境可包括监测点中公厕(或粪坑)的粪便标本、苍蝇标本。除了在各区设置监测点外,上海市还负责5 — 10月每月对黄浦江采集水源标本、对铜川路批发市场、大型超市采集水产品等食品标本开展霍乱弧菌检测工作。本研究的水源、食品和外环境标本即为2008 — 2017年在本市采集的各类标本。

1.2 方法 1.2.1 霍乱病例流行病学个案调查2008 — 2017年,对上海市所有监测点和非监测点医院发现和报告的霍乱病例由所在区疾病预防控制中心,按照市疾病预防控制中心制定的上海市霍乱病例流行病学个案调查表要求进行调查,调查内容涵盖了霍乱病例的人口统计学基本信息、发病就诊情况、临床表现及特征、治疗情况、流行病学史等相关信息。

1.2.2 霍乱弧菌水源、食品和外环境调查2008 — 2017年,各区疾病预防控制中心在按要求设置的水源、食品和外环境监测点和自行设置的非监测点中全年1 — 12月每月采集各类水源、食品和外环境标本开展霍乱弧菌检测;市疾病预防控制中心5 — 10月每月对黄浦江、铜川路批发市场、大型超市分别采集水源、水产品等食品标本开展霍乱弧菌检测,了解本市霍乱弧菌在本市水源、食品和外环境的污染水平状况。

1.2.3 霍乱弧菌病原学监测2008 — 2017年,对本市霍乱病例标本、水源、食品和外环境标本由负责采集的区疾病预防控制中心开展标本的分离培养、菌株鉴定和分型,初步确认后送市疾病预防控制中心鉴定复核。市疾病预防控制中心对上送的阳性菌株开展复核的同时对部分菌株进行药敏试验。药物种类包括:强力霉素、诺氟沙星、环丙沙星、复方新诺明、阿米卡星、四环素、氯霉素、奈定酸、氨卞西林、头孢曲松、磺胺、庆大霉素共12种药物。耐药性监测方法采用纸片扩散法(K-B法)[3]。

1.3 统计分析运用Epi Data 3.1软件和计算机技术建立个案数据库和水源、食品和外环境监测数据库,对录入数据库的各类数据运用SPSS 19.0软件开展描述性统计学分析,分析内容包括以个案时间、地区、人群为主的三间分布、临床表现构成比、流行病学暴露史分析、水源、食品和外环境监测结果的描述、抗生素耐药性分析等信息。

2 结 果 2.1 霍乱的发病情况分析 2.1.1 基本情况与临床症状分析(表1)| 表 1 2008 — 2017年上海市霍乱病例检索情况 |

2008 — 2017年,上海市各监测点和非监测点医院共发现和报告了21例霍乱病例,其中5例为本市监测点医院发现和报告、14例为本市非监测点医院发现和报告(12例为按重点对象采样检测后发现、2例为其他质控标本采样)、1例为外省住本市的协查病例、1例为病例的共同聚餐者出现症状后采样检测后发现和报告,结果发现监测点医院与非监测点医院在采样检索病例结果上存在统计学差异(χ2 = 5.835,P < 0.05)。

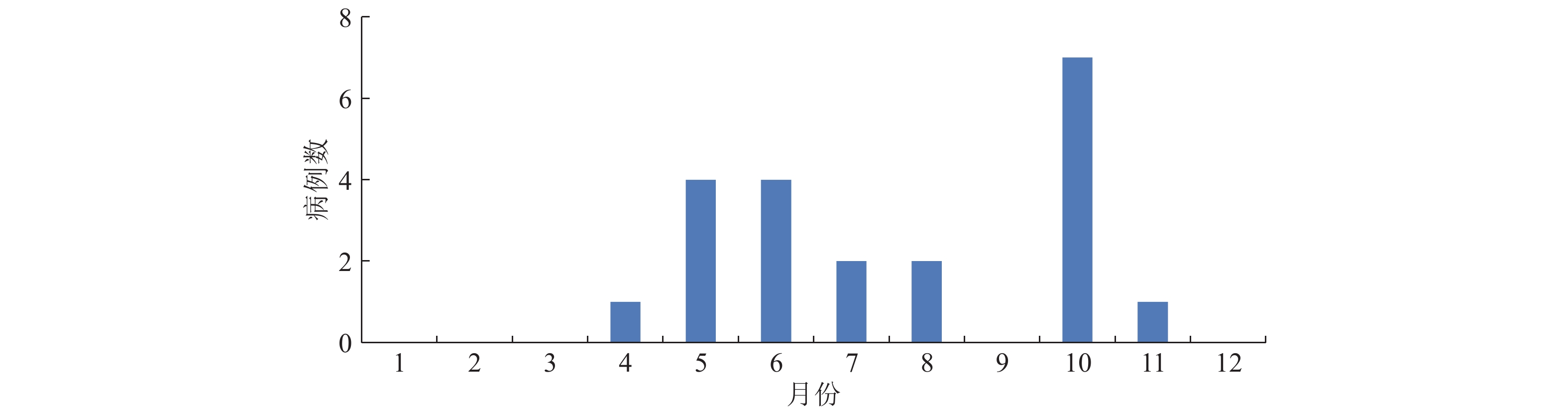

2.1.1.1 时间分布及季节特征(图1)

|

图 1 2008 — 2017年上海市霍乱病例发病时间分布 |

除2015和2017年外,每年均有散在病例报告,病例数1~5例不等,其中2008年报告5例,占23.81 %,其次为2009和2012年,各4例,占19.05 %。每年4 — 5月为霍乱首发病例的报告月份,10 — 11月为末例病例的报告月份。

2.1.1.2 地区分布以郊区为主,其中崇明区报告13例,占61.90 %,其次浦东新区3例、宝山2例、徐汇、长宁和嘉定各1例。本市居民16例,外来人员5例。

2.1.1.3 年龄与职业分布所有霍乱病例中男性11例、女性10例,男女比1.1;年龄以 ≥ 60岁病例为主,占61.90 %(13/21),其中20~29岁、30~39岁各1例、40~49岁2例、50~59岁4例、≥ 60岁13例;职业以离退人员为主,其中离退人员13例,占61.90 %,其次为工人2例、其他6例。

2.1.1.4 临床表现(表2)| 表 2 2008 — 2017年上海市霍乱病例临床表现 |

病例主要临床表现为腹泻(100.00 %)、腹泻次数 ≥ 10次(61.9 %)、大便性状为水样便(85.71 %);呕吐(52.38 %)、呕吐 < 3次(54.55 %);腓肠肌痉挛仅有2例,占9.52 %。

2.1.2 流行病学暴露史分析对发现和报告的21例霍乱病例开展流行性个案调查,结果显示,所有病例发病前1周均有可疑饮食史,其中发病前1周有聚餐史16例,占76.19 %,未有聚餐活动但有可疑饮食史的有5例,占23.81 %;两者合计占100 %;未发现病例发病前1周有饮生水史、发病前1周有外出外来史、发病前1周有接触相同病人史。对未有聚餐活动但有可疑饮食史的5例病例进行了食用食品与食用方式调查,结果食用食品为龙虾、海鱼等海水产品3例;黄泥螺等贝壳类水产品有1例;其他食品1例。食用方式为烧熟煮透1例、凉拌1例、隔夜未回锅2例、其他1例。对有聚餐史的16例病例进行了食用食品与食用方式调查,结果食用食品为龙虾、海鱼等海水产品12例;甲鱼、牛蛙等河水产品11例;扇贝、黄泥螺等贝壳类水产品有4例(未食用过上述3类水产品的仅有1例,占6.25 %);其他食品2例。食用方式为烧熟煮透5例、凉拌9例、隔夜未回锅1例、其他1例。值得注意的是,参加的宴席种类中仅1例是朋友间小范围聚餐,其余15例均为农村地区举办的丧宴、婚宴、满月宴等宴席,桌数在10-30桌不等。调查发现,在食品加工环节中加工水产品和冷盆熟菜使用同一刀具的情况有11例,占68.75 %。

2.2 霍乱弧菌水源、食品和外环境调查(表3)| 表 3 2008 — 2017年上海市霍乱弧菌水源、食品和外环境调查情况 |

2.2.1 各区霍乱弧菌水源、食品和外环境调查 2.2.1.1 监测点情况

2008 — 2017年,全市霍乱监测点共监测食品、水源等外环境标本160 396份,阳性31份,其中水源监测标本44 851份,检到阳性12份,菌株鉴定1份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;食品监测标本46 849份,检到阳性19份,菌株鉴定2份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;外环境监测标本68 696份,均未检到阳性。

2.2.1.2 非监测点情况2008 — 2017年,各区疾病预防控制中心对辖区内沿海水域、养殖场、医院污水排放口、与人群生活关系密切的河流、池塘、水井等共监测各类水源标本34 170份,检到阳性17份,菌株鉴定8份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;对辖区内集贸市场、超市等供应的食品监测16 036份,检到阳性23份,菌株鉴定4份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;对主要道路口、集镇等处的公厕(或粪坑)、苍蝇和易被霍乱弧菌污染的外环境采集各类标本共监测7 176份,检到阳性4份,菌株鉴定均为霍乱O139型。

2.2.2 市级霍乱弧菌水源、食品和外环境调查2008 — 2017年,对黄浦江水源共监测标本2 358份,检到阳性6份,阳性率0.25 %,菌株鉴定3份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;对市内大型超市出售的水产品等各类食品和水产批发市场出售的甲鱼、牛蛙等水产品开展霍乱弧菌监测,共监测4 092份,阳性59份,阳性率1.44 %,菌株鉴定14份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株。

2.3 病原学监测分析(表4)| 表 4 2008 — 2017年上海市霍乱阳性弧菌抗生素耐药情况 |

2008 — 2017年,对21株病例、101株食品、35株水源、4株外环境霍乱菌株共161株菌株按照病原学监测内容进行了分离培养和鉴定复核,结果21株病例菌株均为霍乱O139型;101株食品菌株中20株为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;35株水源菌株中12株为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株;4株外环境菌株均霍乱O139型。2008 — 2017年,对其中的21株病例、76株食品、32株水源、4株外环境霍乱菌株共133株菌株开展了耐药性监测,结果发现所有菌株对头孢曲松敏感,而对其他11种抗生素都有不同程度的耐药,最高的为磺胺类药,耐药率为74.07 %,最低的为阿米卡星,耐药率为3.76 %。

3 讨 论霍乱是因摄入的食物或水受到霍乱弧菌污染引起的一种急性肠道传染病。在世界范围内霍乱每年导致约130万至400万例病例,以及2.1万至14.3万例死亡。我国已出现3次霍乱流行高峰(分别在20世纪60年代、80年代和90年代),自2002年开始发病处于低谷。

根据本次研究结果发现,上海市各级各类医院共发现和报告了21例霍乱病例,其中5例为监测点医院发现和报告、其余均为非监测点医院或其他途径发现和报告。由于监测点医院是所有腹泻病例采样检索,非监测点医院是重点对象腹泻病例采样检索,2者在采样检索病例结果上存在统计学差异(χ2 = 5.835,P < 0.05)。这一结果提示病例监测点设置发挥的作用不明显,霍乱病例的采样检索对象可专注于重点对象即可满足日常监测需要,可能不需扩大到全腹泻病例开展采样检索,这一点亦一定程度为上海市在2016年末启动的修订本市霍乱监测方案时,将所有医院霍乱病例检测条件统一成重点对象检索提供了科学依据。

同时,研究结果亦发现:本市霍乱病例以本市居民居多,郊区占90.48 %,其中崇明区报告的13例即占61.90 %;10月为每年的上海霍乱发病高峰[4],共7例,占33.33 %,其次为5 — 6月,各4例,各占19.05 %,最早首发月为4月,最晚发病月为11月,每年的12月到次年3月无霍乱病例报告,这一发病季节性特征也与霍乱弧菌作为夏秋季气温升高致细菌繁殖高峰的病原学特征相符。霍乱病例男女性别比1.1,年龄以 ≥ 60岁病例为主,占61.90 %,职业以离退人员为主;临床表现中腹泻 ≥ 10次占61.9 %、大便性状为水样便占85.71 %、呕吐 ≥ 3次占45.45 %,腓肠肌痉挛仅占9.52 %。提示本市病例一旦感染霍乱弧菌,其发病严重程度尚属一般,虽然吐泻症状较严重,但引起的重度脱水如腓肠肌痉挛等反应的占比很少,与发病年龄多为老年人群抵抗力弱;腹泻次数较少时未及时去医院就诊,往往腹泻不适症状难以忍受才前往;一旦就诊、医院救治及时等因素密切相关。

流行病学个案调查结果亦发现,病例发病前1周均有可疑饮食史,其中发病前一周有聚餐史占76.19 %,提示本市霍乱仍以食物传播为主。尤其将聚餐史和发病地区[5]相结合分析:参加过农村家庭办酒户较易发生霍乱疫情,其原因分析可能在于:一是因农村“土厨师”往往是办酒户邻居或亲戚,未接受过正规的肠道传染病预防知识培训[6];二是因办酒户家缺少盛放用具和餐具,未能做到生熟完全分开,在屠宰加工受霍乱弧菌污染的水产品时易造成交叉污染。而对聚餐食物调查发现,食用过龙虾、海鱼等海水产品、甲鱼等河水产品、扇贝等贝壳类水产品的占比达93.75 %;这一结果提示本市临床医生接诊腹泻病例患者询问既往史时,其可疑饮食史尤其是是否有聚餐活动史是重点关注的焦点。

本次近10年的霍乱弧菌水源、食品和外环境调查分析结果发现,2008 — 2017年,全市共监测食品、水源等外环境标本224 228份,阳性140份,阳性率仅0.06 %;其中水源监测标本81 379份,阳性35份,阳性率仅0.04 %,菌株鉴定12份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株,阳性的菌株主要集中在养殖水[7];食品监测标本66 977份,阳性101份,阳性率仅0.15 %,菌株鉴定20份为霍乱O139型,其余均为霍乱非流行株,阳性的菌株主要集中在牛蛙、甲鱼等霍乱传统意义上的高危食品;外环境监测标本75 872份,阳性4份,阳性率仅0.005 %,菌株鉴定均为霍乱O139型[8]。结果提示,本市外环境中霍乱弧菌污染水平状况极低,且流行株以霍乱O139型为主,其余均为非流行株;而报告的本市21例霍乱病例菌株分型结果亦均为霍乱O139型,且通过流行病学调查发现有聚餐史的93.75 %病例和有可疑饮食史的80 %病例发病前食用过虾、海鱼等海水产品、甲鱼等河水产品、扇贝等贝壳类水产品;提示本市外环境中霍乱弧菌极低污染水平与本市霍乱病例发病特征相符[9],而病例的感染来源食品与监测的食品来源是否存在一定关联,还须后续对两类来源阳性菌株开展PFGE分子分型分析[10]作进一步判断。

霍乱阳性菌株开展的耐药性监测结果发现,所有菌株均对头孢曲松敏感,而对其他11种抗生素都有不同程度的耐药,最高的为磺胺类药,耐药率为74.07%,最低的为阿米卡星,耐药率为3.76%。[11]。这一结果一定程度能给霍乱病例的救治和临床用药提供指导意义。

本次研究结果为本市今后开展霍乱防制工作提供了科学依据,考虑到本市以食物传播为主的霍乱病例的感染因素仍存在,市场销售的食品、养殖的水体中仍检到阳性霍乱菌株,市民中仍普遍存在喜食生、半生海小水产品习惯;农村地区家庭办婚、丧酒宴仍较盛行等。上海市作为一个国际性大都市,人口流动频繁,密切接触机会增加等,提示本市应进一步加强对霍乱病例的监测与防制,对重点人群尤其是 ≥ 60岁的离退人员、农村办酒户开展健康教育等一系列干预措施,控制本市霍乱的发病。

| [1] | 林海江, 姜庆五, 王伟炳. 霍乱的流行现状和防制[J]. 上海预防医学杂志, 2007, 19(7): 361–362. |

| [2] | 上海市卫生局. 《关于下发《上海市霍乱监测方案》等32种传染病监测方案的通知》(沪卫疾控[2006]79号)[R]. 上海市卫生局, 2006, 12: 3 – 33. |

| [3] | 肖东楼, 杨维中, 汪华, 等. 霍乱防治手册(第6版)[M]. 第4章 实验室检测: 108. |

| [4] | 邓志红, 胡世雄, 高立冬, 等. 2006年湖南省霍乱监测结果分析[J]. 疾病监测杂志, 2008, 23(3): 147–149. |

| [5] | 王树坤, 吴强, 杨汝松, 等. 云南省一起O139群霍乱弧菌引起食源性霍乱暴发的调查[J]. 中华流行病学杂志, 2010, 31(10): 1202–1203. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2010.10.032 |

| [6] | 曹卫中, 陆春香, 蔡藕菊, 等. 崇明县海、水产品霍乱弧菌污染状况调查[J]. 中国卫生检验杂志, 2007, 17(9): 1725–1726. DOI:10.3969/j.issn.1004-8685.2007.09.089 |

| [7] | 屠丽红, 陈敏, 李伟, 等. 上海市1962 — 2011年霍乱弧菌表型特征及分子分型研究[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(8): 815–818. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2013.08.015 |

| [8] | 叶菊莲, 程苏云, 陆群英, 等. 浙江省海、水产品霍乱弧菌污染状况调查及分子生物学研究[J]. 中国卫生检验杂志, 2007, 17(2): 214–216. DOI:10.3969/j.issn.1004-8685.2007.02.009 |

| [9] | 李柏生, 谭海玲, 王多春. 广东省2009 — 2013年霍乱弧菌病原学特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2014, 35(7): 825–831. |

| [10] | 陈杰, 赖怡湘, 刘丽, 等. 丹东市散发霍乱病例病原学特征及与水体和海(水)产品霍乱弧菌污染间的关系[J]. 疾病监测杂志, 2007, 22(7): 444–446. |

| [11] | 屠丽红, 胡培玉, 张曦, 等. 2005年上海市霍乱弧菌菌株表型及ctxA毒力基因分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2006, 16(10): 1170–1172. DOI:10.3969/j.issn.1004-8685.2006.10.008 |

2019, Vol. 35

2019, Vol. 35