2. 国家卫生健康委卫生发展研究中心

国家基本公共卫生服务项目是面向老年人和妇女儿童等重点人群、针对慢性病和传染病等重点疾病、满足预防接种和健康教育等人民基本健康需求的基础性公共卫生服务,是我国建国以来覆盖范围最大,服务人群最广,投入经费最高的国家公共卫生干预项目。实施国家基本公共卫生服务项目是深化医改的五大内容之一,是新时期落实预防为主工作方针、实施“健康中国”战略的重大举措,促进我国卫生服务模式以疾病为中心向以健康为中心转变[1 – 2]。自2009年项目实施以来,国家及地方财政补助力度不断加大,服务覆盖面不断扩展,逐步形成了包括14大类55项服务的综合性服务包。基本公共卫生服务项目在我国基层卫生机构普遍展开,由社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室等71万家基层卫生机构提供,298.9万基层医务人员参与其中[3]。本文利用2008 — 2017年中国卫生和计划生育统计年鉴数据、2010 — 2016年医改工作进展监测报告数据等,梳理基本公共卫生服务项目实施进展,分析评价实施效果,发现存在的问题并提出建议,以期完善基本公共卫生服务项目在基层医疗卫生机构的实施,提高人们健康水平。

1 实施进展 1.1 国家基本公共卫生服务包内容逐年增加2009年,原卫生部、财政部、原国家人口计生委联合印发《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》[1],针对重点人群、重大公共卫生问题,由基层医疗卫生机构为全国城乡13亿居民免费提供9大类基本公共卫生服务,服务内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~36个月儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、重性精神病患者管理[4]。2011年增加卫生监督协管服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理[5],2013年增加中医药健康管理服务(老年人中医药健康管理和0~6岁儿童中医药健康管理),2015年增加结核病患者健康管理服务。2017年《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》[2]确定的服务包为12类46项,2017年9月,国家在巩固与提高原有的12类基本公共卫生服务项目的基础上,将“免费提供避孕药具”和“健康素养促进”纳入国家基本公共卫生服务项目,确立服务内容为14大类55项。9年来,基本公共卫生服务覆盖人群和服务范围不断扩大,服务质量和数量逐步改善,基本公共卫生服务提供和管理日趋规范。

1.2 财政投入保障不断加强自2009年国家基本公共卫生项目实施以来,筹资水平从2009年人均15元增长到2018年人均55元,除新疆生产建设兵团的基本公共卫生项目资金全部由中央下拨外,各省(市、自治区)的基本公共卫生服务项目资金由中央、省(市)、市(县)按不同比例分摊,历年基本公共卫生筹资来源构成中,中央补助占比最高,呈先增加后降低趋势,稳定在40 % 以上,省级筹资占比呈下降趋势,由2009年的24.66 % 下降至2016年16.74 %,市及以下筹资占比呈逐年上升趋势,由2009年的27.40 % 增加至2016年34.36 %,是同年省级筹资占比的两倍。2017年中央财政补助地方的基本公共卫生服务项目374.5亿元[6],较2016年中央财政补助336.3亿元增长11.4 %[7]。国家基本公共卫生项目采取完全依赖公共财政筹资的方式提供有关服务经费,9年来,中央财政累计补助1 126.4亿元,“中间小,两头大”的筹资模式,反映出筹资责任下放的趋势,市及以下政府部门承担更多的服务提供责任,肩负相应的筹资责任符合财政事权的改革要求。然而对于部分财政弱、筹资能力差的地市区县,可能会造成一定的筹资压力。财政部资金拨付采取“先预拨、后结算”的方式,确保资金及时足额到位,县(区)级(含直辖市的区、县,下同)财政部门承担基本公共卫生服务补助资金安排、拨付及管理的主体责任。补助资金先到县区,经考核后下拨至基层医疗卫生机构,拨付资金量按照基层医疗卫生机构辖区内服务人口数与人均补助标准计算,补助资金可用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所需必要的耗材等公用经费支出,不得用于基层医疗卫生机构的基础设施建设、设备配备和人员培训等[8]。

1.3 基层医疗卫生机构收入增加(表1)| 表 1 2009 — 2016年基层医疗卫生机构财政补助收入占比(%) |

基本公共卫生服务项目开展以来,我国基层医疗卫生机构总收入逐年上升,由2009年的2 000余亿元上涨到2016年的近5 000亿元,其中财政补助收入逐年上升,由2009年的200余亿上涨到2016年的1 500余亿元,增长百分比为471.54 %。基层医疗卫生机构财政补助收入占比逐年增长,由2009年的13.72 % 上涨到2016年的32.65 %。2009 — 2016年,国家对基层医疗卫生机构财政补助总额超过7 000亿元,已成为基层医疗卫生机构财政的主要支柱,对于探索基层医疗卫生机构运行新机制有重要意义。

1.4 基本公共卫生服务覆盖面不断扩大经过政府、各级卫计部门、基层医疗卫生机构的共同努力,基本公共卫生服务在我国得到普遍实施,截至2016年底,我国健康档案建档率已达到88.94 %,较2015年增长18.33 %;预防接种率超过95 %;老年人健康管理率达到71.83 %,较2015年增长10.95 %;高血压患者规范管理率为70.31 %,2型糖尿病患者规范管理率为65.57 %,较2015年增长2.39 %、2.71 %;重性精神病患者管理人数为478.9万人,较2015年增长13.8 %;老年人中医药健康管理率为55.27 %,0~36个月儿童中医药健康管理率为59.41 %,较2015年增长7.27 %、8.12 %;肺结核患者健康管理率超过98 %,传染病疫情报告率和卫生监督协管信息报告率均达到99 %[10]。在国家基本公共卫生服务包内容不断扩增的同时,各服务项目开展率也逐渐提高,工作指标逐年改善,服务人群逐步扩大。《2017年国家基本公共卫生服务项目有关工作及要求》对各项服务工作指标进行明确规划,提出基层卫生机构要以老年人、慢性病患者、孕产妇、儿童等为重点,扩大基层公共卫生服务覆盖面。

2 实施成效 2.1 传染病得到有效控制(表2)| 表 2 全国2007 — 2017年我国主要传染病发病率(1/10万) |

自2009年开展国家基本公共卫生服务以来,预防接种、传染病疫情报告等作为项目服务内容,有效控制了主要传染病的发生与流行。数据显示,我国2007 — 2017年与预防接种相关主要传染病发病率总体呈现下降趋势,肺结核发病率呈持续下降趋势,由2007年的88.55/10万降到2017年60.53/10万,流行性脑脊髓膜炎发病率持续降低,病毒性肝炎发病率由2007年108.44/10万降低至2017年93.02/10万,麻疹发病率由2007年8.26/10万降低至2017年0.43/10万,尽管病毒性肝炎、麻疹随时间推移出现短期波动,但降幅明显。近年来百日咳发病率呈现上升趋势,这是全球婴儿百日咳流行病学变化的结果,与预防接种服务本身不存在相关性。

2.2 妇幼健康水平提高,公平性改善自2000年至今,我国妇幼保健水平不断提升,妇女儿童健康状况不断改善。由卫生部、国务院和财政部联合开展的“降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风”项目覆盖全国3亿人口,针对中西部地区,特别是贫困地区、少数民族地区孕产妇健康提供了一系列干预策略[12]。2009年基本公共卫生服务包中的孕产妇、0~6岁儿童健康管理及预防接种在一定程度上提高了我国妇幼健康指标水平,对降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率具有重要意义。

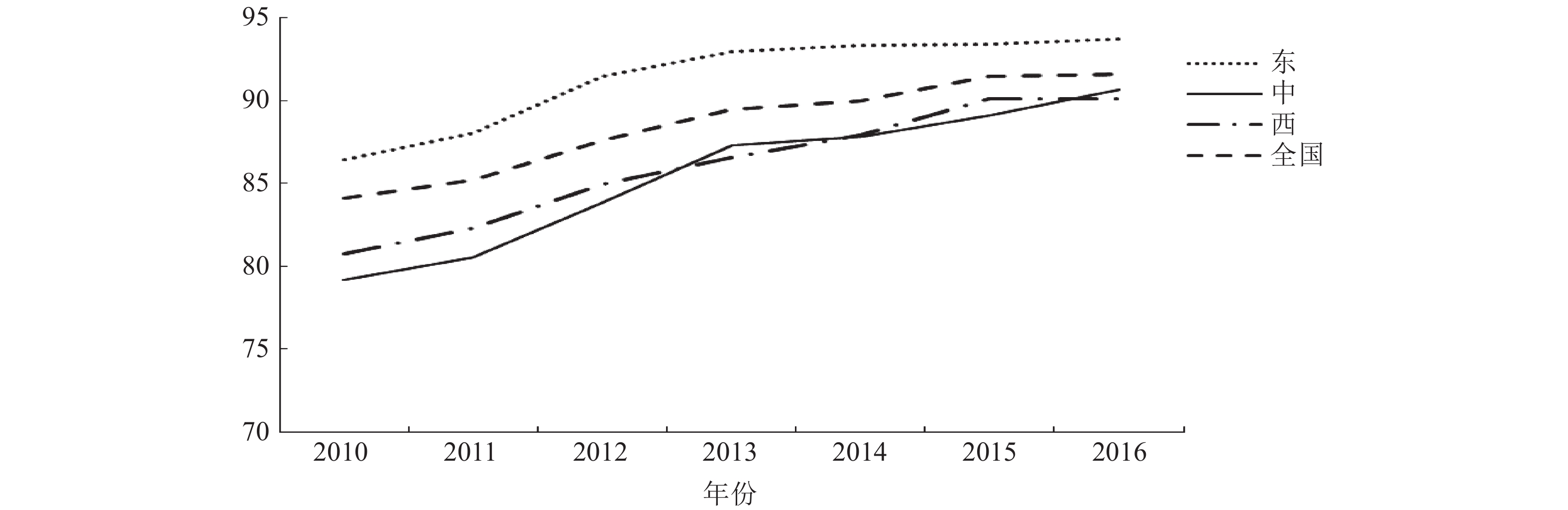

2.2.1 孕产妇系统管理率(图1、2)

|

图 1 2010 — 2016年我国孕产妇系统管理率(‰) |

|

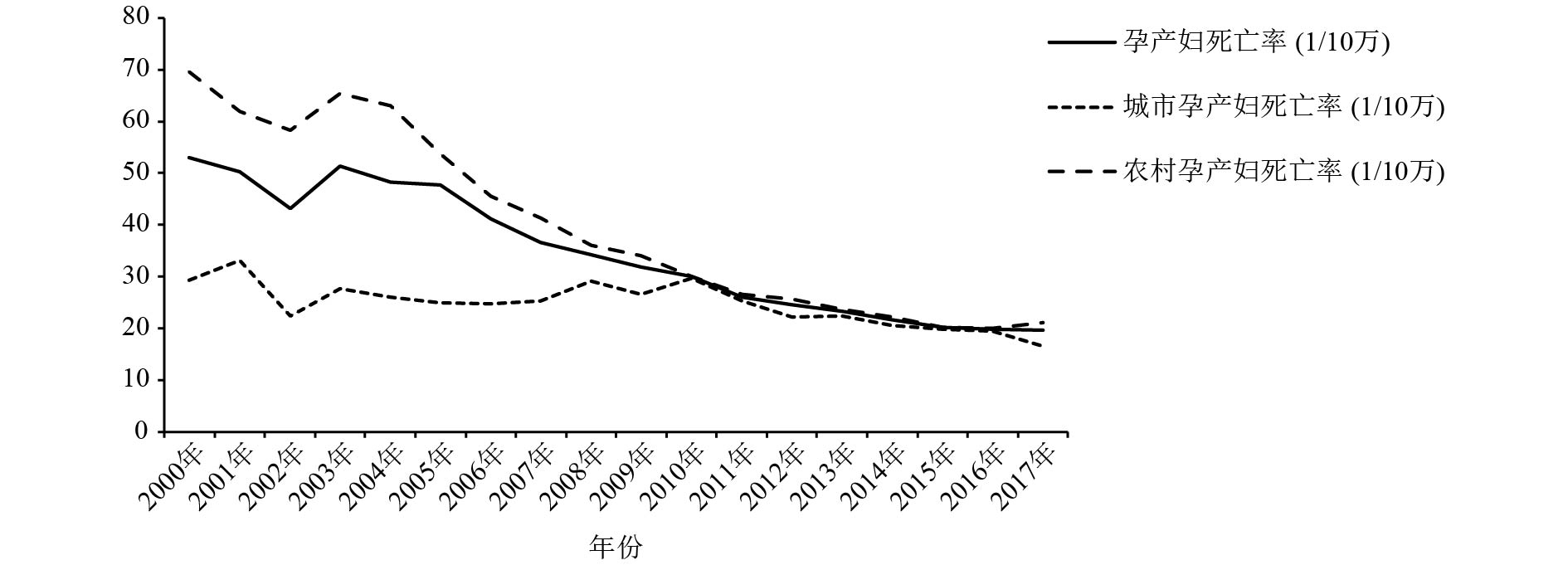

图 2 2000 — 2017年全国孕产妇死亡率(1/10万) |

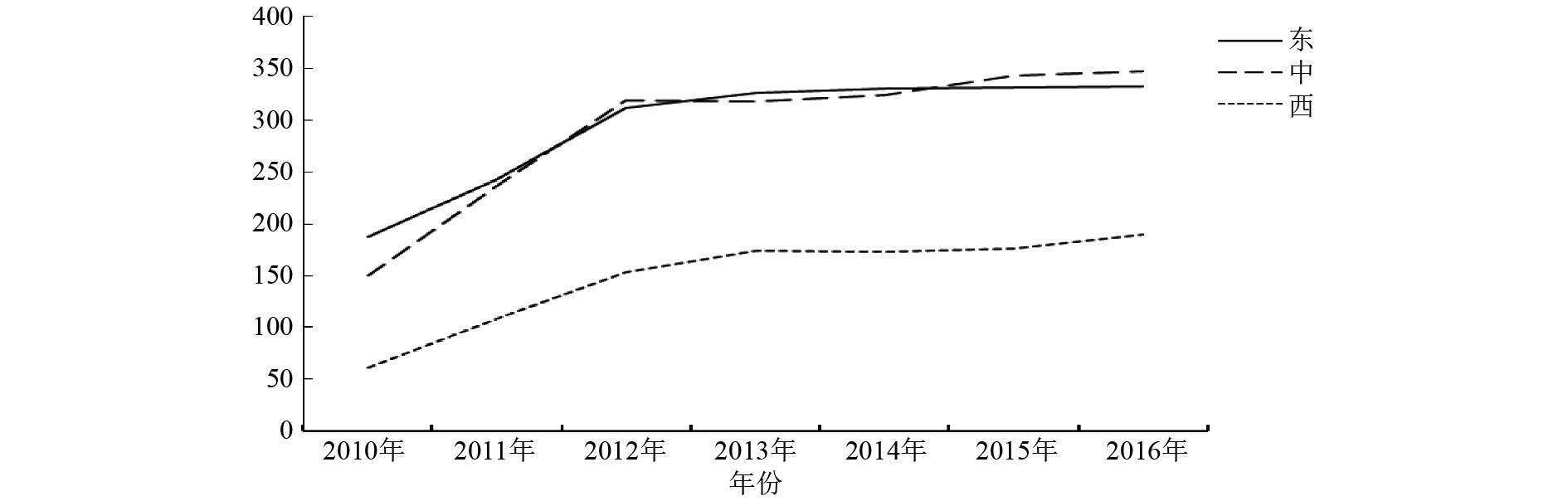

孕产妇系统管理率反映了我国孕产妇中自妊娠至产后全程接受保健服务的孕产妇所占的比例,是评价我国孕产妇健康管理服务的综合性指标。从医改工作进展监测报告[13]提供的数据来看(图1),孕产妇健康管理率与地区经济发展水平及基层医疗服务体系建设水平密切相关,东部地区孕产妇系统管理率高于全国和中、西部地区孕产妇系统管理率;2010 — 2016年,我国东、中、西部地区孕产妇系统管理率均呈上升趋势,2016年东、中、西部地区孕产妇系统管理率为93.72 %、90.68 %、90.10 %,较2010年增加7.3 %、11.48 %、9.37 %,东、中、西部地区平均增长速度为1.4 %,2.4 %、1.9 %,中部地区孕产妇系统管理率增幅大于西部地区。

基本公共卫生服务包中的孕产妇健康管理服务为孕妇在孕期不同阶段及产后42天提供检查、健康教育及指导[14]。产前检查及产后访视对孕产妇及新生儿这两类特殊人群给予关注,提供了早诊早治的机会,降低了疾病风险。2000 — 2017年,我国孕产妇死亡率持续下降[11](图2),由2000年的53.00/10万下降至19.6/10万,农村孕产妇死亡率由2000年的69.60/10万降低至2017年的21.1/10万,城乡差距逐年缩小,2017年孕产妇死亡率城乡差距为4.5/10万,仅为2000年的1/10,体现出均等化提供孕产妇管理服务对改善健康公平性的巨大贡献。

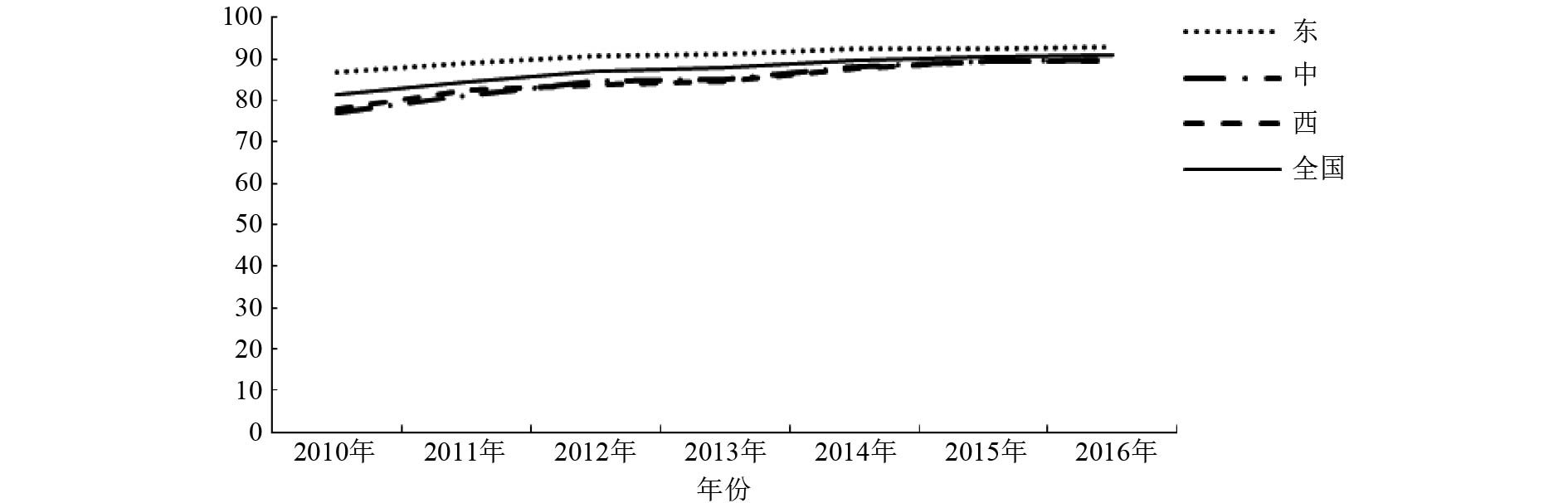

2.2.2 0~6岁儿童健康管理率(图3~5)

|

图 3 2010 — 2016年我国3岁以下儿童系统管理率(‰) |

|

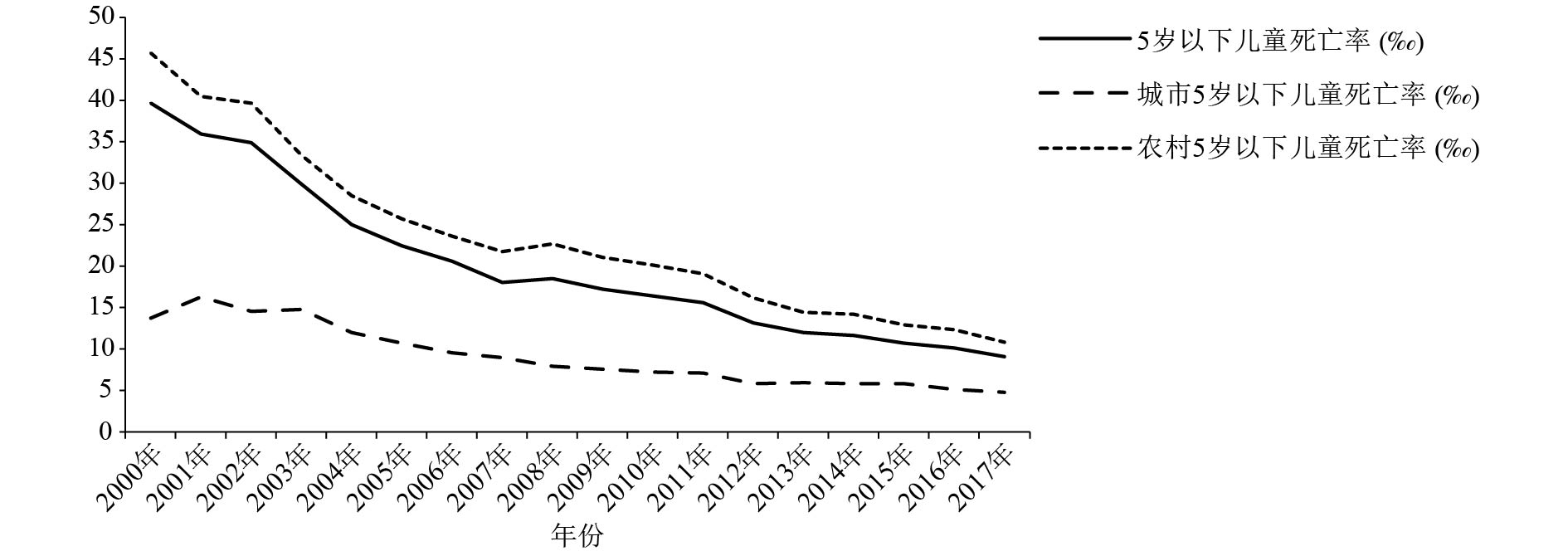

图 5 2000 — 2017年全国5岁以下儿童死亡率(‰) |

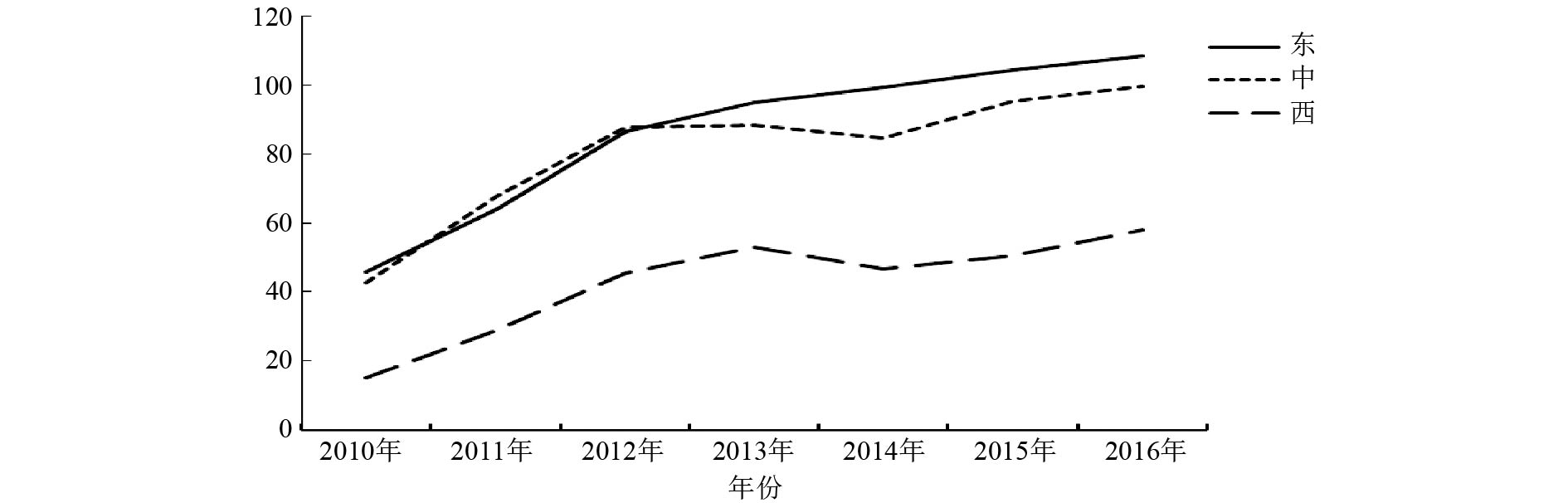

0~6岁儿童健康管理服务对儿童生长发育过程进行监测及管理,为儿童提供保健服务,提高儿童身体素质。2010 — 2016年,我国、东、中、西部地区3岁以下儿童系统管理率逐年增加[9](图3),由2010年的81.5 %、86.73 %、77.11 %、77.69 %增长至2016年的91.1 %、92.77 %、89.92 %、89.37 %,东部地区3岁以下儿童系统管理率高于全国及中、西部地区水平;中、西部地区平均增长速度为2.7 %、2.5 %,高于东部地区的1.2 %,东、中、西部地区间差异逐年缩小,至2016年,中西部地区3岁以下儿童系统管理率均接近90 %。

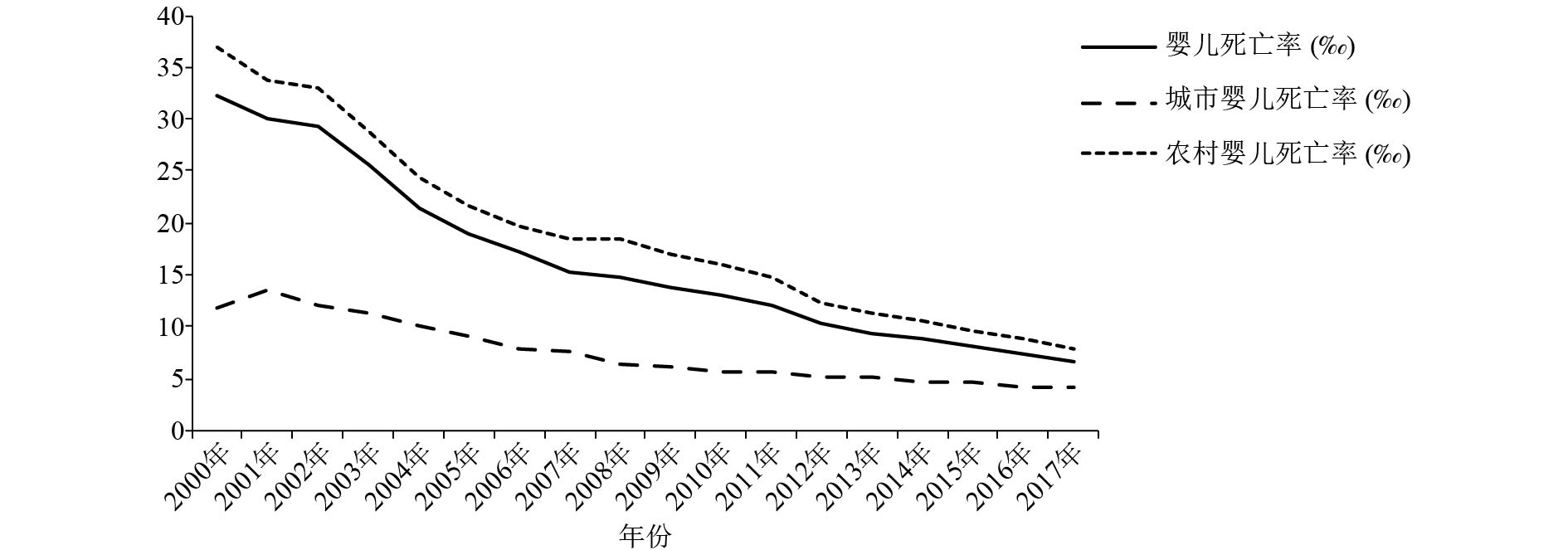

0~3岁儿童系统管理率提高,可对婴儿及新生儿死亡率降低产生积极影响[15]。从2000 — 2017年全国婴儿死亡率(图4)及5岁以下儿童死亡率(图5)[11]来看,我国农村地区婴儿死亡率高于城市婴儿死亡率和全国婴儿死亡率,但三者均呈逐年下降趋势,农村、城市、全国婴儿死亡率由2000年的37.00/10万、11.80/10万、32.20/10万下降至2017年的16.10/10万、5.80/10万、13.10/10万,农村婴儿死亡率降幅最大,城乡差距由2000年的25.2/10万缩小至2017年的10.3/10万。

|

图 4 2000 — 2017年全国婴儿死亡率(‰) |

我国5岁以下儿童死亡率与婴儿死亡率下降趋势相似,农村5岁以下儿童死亡率虽高于全国及城市地区死亡率,但降幅明显。农村、城市、全国5岁以下儿童死亡率由2000年的45.70 ‰、13.80 ‰、39.70 ‰下降至2017年的10.9 ‰、4.8 ‰、9.1 ‰,城乡差距由2000年的31.9 ‰缩小至2017年的6.1 ‰。0~6岁儿童系统管理率的提升直接促进我国5岁以下儿童死亡率与婴儿死亡率下降,基本公共卫生服务强调的“均等化”对缩小城乡间、地区间健康差异起到了积极作用。

2.3 慢性病负担缓解基本公共卫生服务包中的慢性病患者健康管理服务对控制我国慢性病发展发挥重要作用。我国高血压患者2.7亿人,高血压已成为我国主要的疾病负担;我国糖尿病患者为1.14亿[16],约占全球糖尿病患者数的1/3。高血压和糖尿病已成为我国待解决的重大公共卫生问题,我国从2009年开始实施慢性病患者健康管理,由城乡基层医疗卫生机构免费开展高血压患者和2型糖尿病患者健康管理服务,包括高危人群的筛查,每年4次面对面随访及检测,依据患者病情进行分类干预等,控制高血压和2型糖尿病的发展。

2.3.1 高血压规范管理(图6)

|

图 6 2010 — 2016年我国高血压规范管理人数(万) |

2010 — 2016年,我国高血压规范管理人数翻两番[9](图6),由2010年的4 215.9万增长至2016年的9 023万,高血压规范管理率达到70.31 %,东、中部地区管理人数远高于西部地区,与我国高血压地区分布特征相符,其中,规范管理人数最高的三个省份为河南、江苏、河北。

2.3.2 糖尿病规范管理(图7)

|

图 7 2010 — 2016年我国糖尿病患者规范管理人数(万) |

2010 — 2016年,我国2型糖尿病规范管理人数逐年增加(图7),2016年我国2型糖尿病患者规范管理人数为2 781万人,规范管理率为65.57 %,相比2010年增加1 697.2万人;我国糖尿病患病率与居民生活水平高低紧密相关,呈现东高西低的分布特征。2010 — 2016年,我国东、中部地区管理人数远高于西部地区,2016年,我国东、中、西部地区高血压规范管理人数分别为108.52万人、99.77万人、58.11万人,从各省数据来看,人口大省,往往也是糖尿病大省,其中规范管理人数最高的三个省份为河南、四川、河北,均超过220万人。

2.3.3 心血管病规范管理(图8)

|

图 8 2008 — 2016年居民心血管病死亡率情况(1/10万人口) |

目前,我国心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位,农村为45.01 %,城市为42.61 %,我国心血管病患病率及死亡率均处于上升阶段[17]。从统计年鉴数据来看[9](图8),2008 — 2016年,城市居民和农村居民心血管疾病死亡率均呈逐步上升趋势,城市居民心血管病死亡率由2008年的242/10万上升至2016年的265/10万,农村居民心血管病死亡率由2008年的221/10万上升至2016年的309/10万,农村居民心血管疾病死亡率增长速度为39.8 %,远高于城市居民的9.5 %。

《中国心血管病报告》[18]指出,高血压与糖尿病是心血管病的危险因素,对高血压患者和2型糖尿病患者进行规范管理,可降低心血管疾病的发病风险和患者死亡风险。尽管我国心血管疾病死亡率逐年上升,但慢性病患者健康管理服务的实施,加强了对高血压患者和2型糖尿病患者的规范管理,致使我国城乡心血管疾病死亡率增长速度下降,2008 — 2012年我国农村居民、城市居民心血管疾病死亡率增长速度为15.38 %、4.13 %,2013 — 2016年我国农村居民、城市居民心血管疾病死亡率增长速度仅为5.10 %、2.32 %。基本公共卫生服务项目的实施遏制了心血管疾病死亡率迅猛上升的势头。

3 相关问题国家基本公共卫生服务项目,作为一项长期坚持的国家基本公共卫生制度,实施近10年来取得了显著成效,随着全面实施,一些不均衡、不充分的问题逐步显现。

3.1 “均等化”程度仍需提升实施基本公共卫生服务是实现人人享有基本卫生服务目标的有力保障,也是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。开展国家基本公共卫生服务项目对保障中国公共卫生服务体系的建立健全、进一步改善全体居民的健康状况,缩小城乡差距,实现社会公平等方面均发挥了重要作用。但是长期以来,受到经济、社会、地理及交通多因素影响,我国基本公共卫生服务资源供给不均等,不同区域发展不平衡,各地区人口结构不同,人群健康水平存在差异,各项目的覆盖范围和服务提供质量在东、中、西部地区之间、城乡之间和不同群体之间仍然存在差距,如各省份慢性病患病率、传染病患病率存在较大差异,老年人健康管理率、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理在不同省份之间、城乡之间的开展率仍存在较大差距,影响我国卫生事业的发展和群众健康状况的改善。

3.2 财政投入不足,补助经费增长机制有待建立2009年国家基层公共卫生服务最初核定人均15元补助标准,并非根据机构实际提供服务的成本测算,而是在假设基层医疗卫生机构获得充足人员及运行费用补贴基础上,再分配给基层的公共卫生服务补贴。在基本公共卫生服务资金分档拨付过程中,一些以补贴为主要筹资来源的中西部地区,基本公共卫生服务经费往往未能足额拨付到机构,即便拨付也不是完全用于补贴有关服务,而是用于冲抵基层机构的人员经费及机构发展运行经费,无形中加重了基层机构运行的压力。此外,随着服务包内容的不断增加和扩展,成本不断攀升,加之通货膨胀及医疗消费指数增长,年度补贴增长5元的投入增长机制的合理性和科学性有待深入研究。

3.3 服务包内容有增无减,缺乏科学调整机制基本公共卫生服务项目实施以来,服务包覆盖范围越来越广,服务项目内容不断增加。随着人口老龄化加速和疾病谱的改变,人群基本健康需要发生变化,肿瘤、心脑血管病、慢性呼吸系统疾病等疾病的高发,对基本公共卫生服务项目提出新的要求。在近十年的实施过程中,基本公共卫生服务包内部分服务项目已经取得显著成效,目标公共卫生问题得以解决;部分服务项目要求与当前基层服务能力、条件不一致,不适宜在基层长期开展;部分服务项目群众认可度较低,群众获得感不高。有必要结合健康需求变化、卫生领域改革发展要求及外部环境因素调整,重新审视国家基本公共卫生服务包内容。

3.4 考核模式僵化,绩效考核机制有待完善国家卫生计生委联合财政部,连续7年委托国家卫生计生委项目监管中心对各省基本公共卫生服务项目开展情况进行考核,建立考核结果与资金拨付挂钩的奖惩机制,以推动项目在基层的实施[19]。但目前,国家基本公共卫生服务项目的监督和考核工作仍然存在一些问题,如欠缺明确的问题反馈和改进机制、奖惩落实不到位等导致考核结果与实际工作情况差距较大。此外,考核形式过于严格和繁琐,每年大规模大范围考核,部分地区存在项目指标任务层层加码问题,造成人、财、物资源浪费;区域间、城乡间服务提供存在差异,考核标准为统一量化指标,导致部分地区数据信息造假及机构人员流失;考核指标缺乏科学性,效果指标缺乏,过于注重服务量和服务规模,忽视了服务效果和质量。

3.5 基层服务能力不足,医务人员积极性不佳目前,基层医疗卫生机构普遍面临服务队伍与服务人群数量不匹配,优质的医务人群向中心城区流失,社区及卫生院人才供给青黄不接等问题。基层服务能力难以满足当前基本公共卫生服务实施要求,如慢性病患者健康管理服务,需要对高血压和2型糖尿病患者进行每年4次面对面的随访,对基层人力提出要求;老年人中医药管理服务内容中的体质辨识,非专业人员难以进行诊断和指导;重型精神障碍患者管理中,基层多欠缺专业的精神科医生,对病人指导及服务不到位。基层医疗卫生机构基本药物配备率较低,如高血压、糖尿病、重型精神病等基本药品欠缺,影响了基本公共卫生服务的有效提供。随着基本公共卫生服务包服务项目的增多,基本公共卫生服务范围不断扩大,基层从事基本公共卫生工作的人员工作压力大、任务重。受收支两条线、工资总额政策、专业疾病防治能力不足、缺乏内部绩效激励等问题影响,人员工作积极性不高,项目实施绩效不佳。

4 相关建议 4.1 因地制宜建立长效机制,缩小差距在制定财政资金分配、经费拨付机制、人力资源调整等相关政策时等应适当向重点地区、重点人群倾斜,省级管理区县级预算时应采取自下而上的预算制定及经费拨付方式,结合服务受众实际情况及健康需要特点,对资金进行再分配,提高资源配置及使用效率;同时,应建立长效机制吸引人才到经济发展水平较差的地区工作,以缩小不同地区间服务提供能力的差异;在中央政策框架内,各地应结合本地人群特点及卫生体系内外部环境特点,明确健康需要和目标人群范围,深入界定本地服务内涵及服务的组织提供模式,建立适用于本地区的基本公共卫生服务实施方案,提高服务可及性和可行性。

4.2 建立成本测算动态管理机制,科学增长投入经费以人口为基础的公共卫生补助经费投入机制便捷而务实,但各地普遍存在补助不足以弥补社区卫生服务机构开展公共卫生服务的成本问题,很难在按人头预付方式下自主调整服务对象、内容与方式。应建立成本测算动态管理机制,根据基本公共卫生服务规范的改变、人员配置、物价、人员工资水平等因素对参数进行调整。

4.3 开展项目评估,建立动态调整机制全面评估国家基本公共卫生服务项目包内容,了解项目对有关公共卫生问题的解决程度,对于基层医疗卫生服务体系的技术、经济、管理适宜性,以及城乡群众对技术的接受和认可程度,将那些公共卫生问题已经很好解决的项目,不适宜由基层医疗卫生机构长期开展的项目,群众认可度较低的项目等,及时进行优化调整。同时,遴选调入健康需求大、成本效益好、适宜基层开展的公共卫生干预,充实完善国家基本公共卫生服务包,使有限的资源发挥最大的效益,优化国家基本公共卫生服务项目,保障公共卫生服务投入的可持续性。

4.4 完善绩效考核机制,减轻基层负担建立科学的考核评估机制不仅能够减轻基层考核压力,还能调动基层提供服务的积极性。考核方式精简化、考核周期适当延长、重点地区设置不同考核方案、建立合理的考核指标体系、实施绩效考核支付等均有利于提高基层医疗机构管理水平和服务积极性。除硬性指标要求外,考核更应侧重平时工作质量,关注服务对象受益程度及满意度,不以量化指标为考核唯一标准。建立健全监管制度,完善监管机制,明确各级监管主体和对象,加强对政策执行情况的监督,建立问责机制,严厉打击形式主义和数据造假现象,确保基本公共卫生服务在基层真正落实。此外,财政分权和重大卫生问责机制也有利于国家基本公共卫生服务项目在基层医疗卫生机构的实施。

4.5 提高基层能力,完善约束和激励机制基层服务能力及基层医务人员的工作积极性、满意度影响服务的实施效果,组织开展相关政策、服务规范等培训,按需配备基本药品,吸纳专业技术人才能提升基层服务能力,为实施基本公共卫生服务奠定基础;对基层医务人员进行机制考核和绩效管理,建立有效的激励和约束机制,对于服务能力欠缺的基层服务提供者,政府对其进行技术培训、现场指导和督导检查,有利于调动基层医务人员的积极性,使其按照要求规范提供基本公共卫生服务。

| [1] | 卫生部, 财政部, 国家人口和计划生育委员会. 关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见[J]. 中国社区医学, 2009(3): 38–40. |

| [2] | 国家卫生计生委. 国家基本公共卫生服务规范(2017年第三版)[S]. 北京: 国家卫生计生委, 2017. |

| [3] | 国家卫生计生委. 基本公共卫生服务达12类46项[EB/OL]. [2018 – 09 – 30]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/11/content_5209478.htm. |

| [4] | 卫生部. 国家基本公共卫生服务规范(2009年版)[S]. 北京: 卫生部, 2009. |

| [5] | 卫生部. 国家基本公共卫生服务规范(2011年版)[S]. 北京: 卫生部, 2011. |

| [6] | 国家卫生计生委, 财政部, 国家卫生计生委. 关于下达2017年基本公共卫生服务补助资金的通知[Z]. 财社[2017] 71号, 2017. |

| [7] | 国家卫生计生委, 财政部, 国家卫生计生委. 关于下达2016年基本公共卫生服务补助资金的通知[Z]. 财社[2016] 48号, 2017. |

| [8] | 国家卫生计生委, 财政部. 基本公共卫生服务项目补助资金管理办法[Z]. 财社[2010] 311号, 2010. |

| [9] | 国家卫生和计划生育委员会. 2017中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. |

| [10] | 北京大学医学部. 国家基本公共卫生服务项目2017年度评估报告[R]. 北京: 北京大学医学部, 2017. |

| [11] | 国家卫生和计划生育委员会. 2018中国卫生和计划生育统计提要[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. |

| [12] | 国家卫生计生委. 关于认真做好" 降消”项目工作的通知[Z]. 卫妇社发[2005] 9号, 2005. |

| [13] | 国务院医改办, 国家卫生计生委统计信息中心. 2013年度医改工作进展监测结果报告[R]. 北京: 国务院医改办, 2014. |

| [14] | 华医医学教育中心组. 国家基本公共卫生服务规范[M]. 北京: 中国商业出版社, 2012. |

| [15] | 王菁. 0~3岁儿童系统管理率与婴儿及新生儿死亡率的关系[J]. 中国妇幼保健, 2004, 19(13): 82–83. DOI:10.3969/j.issn.1001-4411.2004.13.041 |

| [16] | 国际糖尿病联盟(IDF). 全球糖尿病地图. 8版[EB/OL]. [2018 – 09 – 30]. http://www.diabetesatlas.org/. |

| [17] | 陈伟伟, 高润霖, 刘力生, 等. 《中国心血管病报告2017》概要[J]. 中国循环杂志, 2018, 33(01): 1–8. |

| [18] | 马丽媛, 吴亚哲, 王文, 等. 《中国心血管病报告2017》要点解读[J]. 中国心血管杂志, 2018(1): 3–6. DOI:10.3969/j.issn.1007-5410.2018.01.002 |

| [19] | 国家卫生计生委. 国家基本公共卫生服务项目例行新闻发布会[EB/OL]. [2018 – 09 – 30]. http://www.nbphsp.org.cn/jbgw/gzdt/20170711/925.html. |

2019, Vol. 35

2019, Vol. 35