2. 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所;

3. 元江县哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心

元江哈尼族彝族傣族自治县(元江县)位于云南省中南部的元江中上游区域,地理坐标为东经101°39′~102°22′、北纬23°18′~23°55′,县境内年平均气温23.7 ℃(范围12~24 ℃),年平均降水量为770~2 400 mm;辖区有3街道2镇5乡,男、女性分别为105 837和99 907人,农业、非农业人口分别为170 451和35 293人。在2000年1月 — 2010年3月,每年度报告伤寒与副伤寒病例数均 < 20例,未发现聚集性、暴发疫情。2010年4月 — 2011年8月,因邻近地区(红塔区)甲型副伤寒流行、城市医院污水不规范排放、蔬菜种植使用污水灌溉、生食危险性蔬菜引起元江县延续数月600例伤寒与副伤寒病例暴发,其中,确诊587例甲型副伤寒病例 [1 – 6]。利用病原菌分子分型与基因组学技术,追溯疫情来源于邻近区输入病例,确定病人病原菌排入蔬菜田灌溉污水、污染蔬菜供应市场、生吃危险蔬菜形成甲型副伤寒暴发病例–污水–蔬菜–人群病原菌传播循环;通过政府组织、技术支持、部门协同干预,采取环境污染控制、病例诊断治疗、密切接触者监测、人群健康教育防治策略措施,疫情得到完全控制[1 – 6]。

1 流行病学调查 1.1 病例定义和指示病例病例指研究区域内持续3 d以上发热(≥ 37.5 ℃)、无明显呼吸道或泌尿道感染、外伤,发热原因符合确诊或临床诊断伤寒与甲型副伤寒的所有病例[1 – 2]。2010年4月确诊报告2例最有代表性指示病例,病例发病前长期在玉溪市红塔区,发病后回到元江县人民医院治疗,其中一例为元江县人民医院护士。玉溪市红塔区多年流行甲型副伤寒。提示,指示病例与红塔区疫情存在流行病学关联性[1 – 6]。

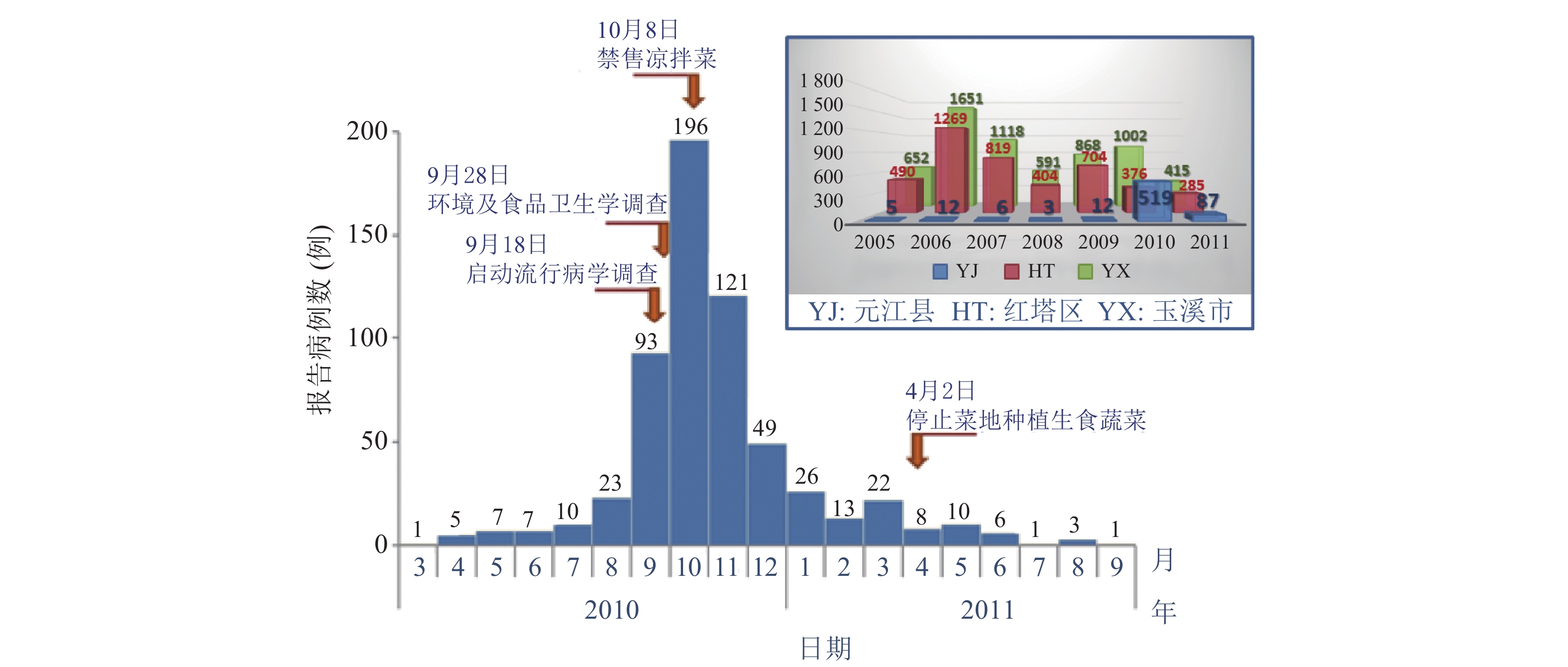

1.2 流行特征 1.2.1 病例的发病时间、区域和人群分布(图1)

|

注:右上角为玉溪市、红塔区和元江县2005 — 2011年分年度病例报告数。 图 1 2010年4月 — 2011年8月元江县报告600例伤寒与副伤寒暴发病例发病时间分布 |

600例伤寒与副伤寒病例,其中587例确诊甲型副伤寒,2010年4 — 10月份病例数呈快速上升,10月达高峰,11月后快速减少。县城所在澧江镇报告确诊病例327例,发病率高达684.0/10万;其他乡镇农场共报告260例,发病率为169.4/10万;发病率范围为20.0/10万~684.0/10万。男、女性确诊病例数分别为336、251例,发病率分别为166.5/10万和124.8/10万;病例年龄范围为4~79岁,11~50岁年龄组病例数占90.6 %;农民358例,农业与非农业人口发病率分别为210.0/10万和651.7/10万。

1.2.2 危险因素病例-对照研究随机选择分离出甲型副伤寒沙门菌109例病例作为病例组,选择与病例性别和居住地相同、年龄差异小于5岁、1个月内无发热的109名健康人作为对照组。通过调查表收集病例及对照4周内的发热病人接触史、旅行史和食物、饮水等暴露情况;结果显示,吃生蔬菜、小型餐馆供餐、城内唯一西门农贸市场蔬菜、街道摊售蔬菜、家庭外生食蔬菜与甲型副伤寒发病均存在相关性。

2 环境卫生学调查根据病例对照研究以及病例区域、人群、时间分布特征,初步判断暴发与生食污染蔬菜有关,而且这类污染蔬菜很可能涉及到农贸市场、餐馆、家庭,影响范围较广,需考虑蔬菜污染源及其持续性[1 – 2]。当地人群喜好生吃蔬菜,尤其蓼子草、鱼腥草、薄荷、芫荽、韭菜等,直接作为凉拌菜以及用作调味;发病率最高的元江县城人群常食用的凉菜主要在本地种植。对县城及附近进行蔬菜种植地的调查,发现种植生食蔬菜田主要集中在县城东部靠近元江河的区域,该蔬菜地面积200亩,其中约有30亩栽种生食蔬菜,该区域蔬菜大多进入元江县最大的西门农贸市场。菜地旁有一泉水,同时还有一条渗透性污水排放沟流经菜地,污水沟每天大约排放1 000吨污水,最终流入元江。调查发现2010年前种植蔬菜农民主要采用泉水浇灌、洗涤蔬菜;2009 — 2011年云南连续干旱,2010年5月泉水干枯,菜农大量使用城区污水灌溉蔬菜田,甚至用污水浸泡、洗涤蔬菜。菜田南侧是县人民医院,为元江县最大的医院,此次疫情副伤寒病例主要在该医院治疗,而医院排放污水汇入城区污水排放沟,医院每日污水量大约50吨。

3 实验室检测 3.1 病例标本病原菌检测采集暴发期间疑似、临床诊断伤寒与副伤寒病例血液、粪便等标本进行病原菌分离培养、鉴定及分型,自587例病例血液、粪便、尿液标本一共获得620株甲型副伤寒沙门菌。采用肉汤微量稀释法进行分离株抗生素敏感性测定,发现所有菌株对头孢曲松、头孢克肟和阿奇霉素等均敏感,对萘啶酸抗性[最小抑菌浓度(minimal inhibitory concentration,MIC)> 256 μg/mL]和环丙沙星敏感性降低(MIC = 0.5 μg/mL)。

3.2 环境标本病原菌、污染指示菌检测重点对可能发挥传播作用环境标本进行甲型副伤寒沙门菌分离培养和污染指示菌检测。采集生食蔬菜、城区污水、医院污水标本进行病原菌分离培养。西门农贸市场蓼子草、鱼腥草等50个蔬菜样品未分离到甲型副伤寒沙门菌,食品标本污染指示菌检验结果显示,蔬菜样品均检出粪大肠菌群(≥ 24 000 most probable number [MPN]/100 g)。提示,这些蔬菜被粪便污染。自元江县人民医院、县民族医院排放污水以及200亩蔬菜地污水标本共分离得到10株甲型副伤寒沙门菌。

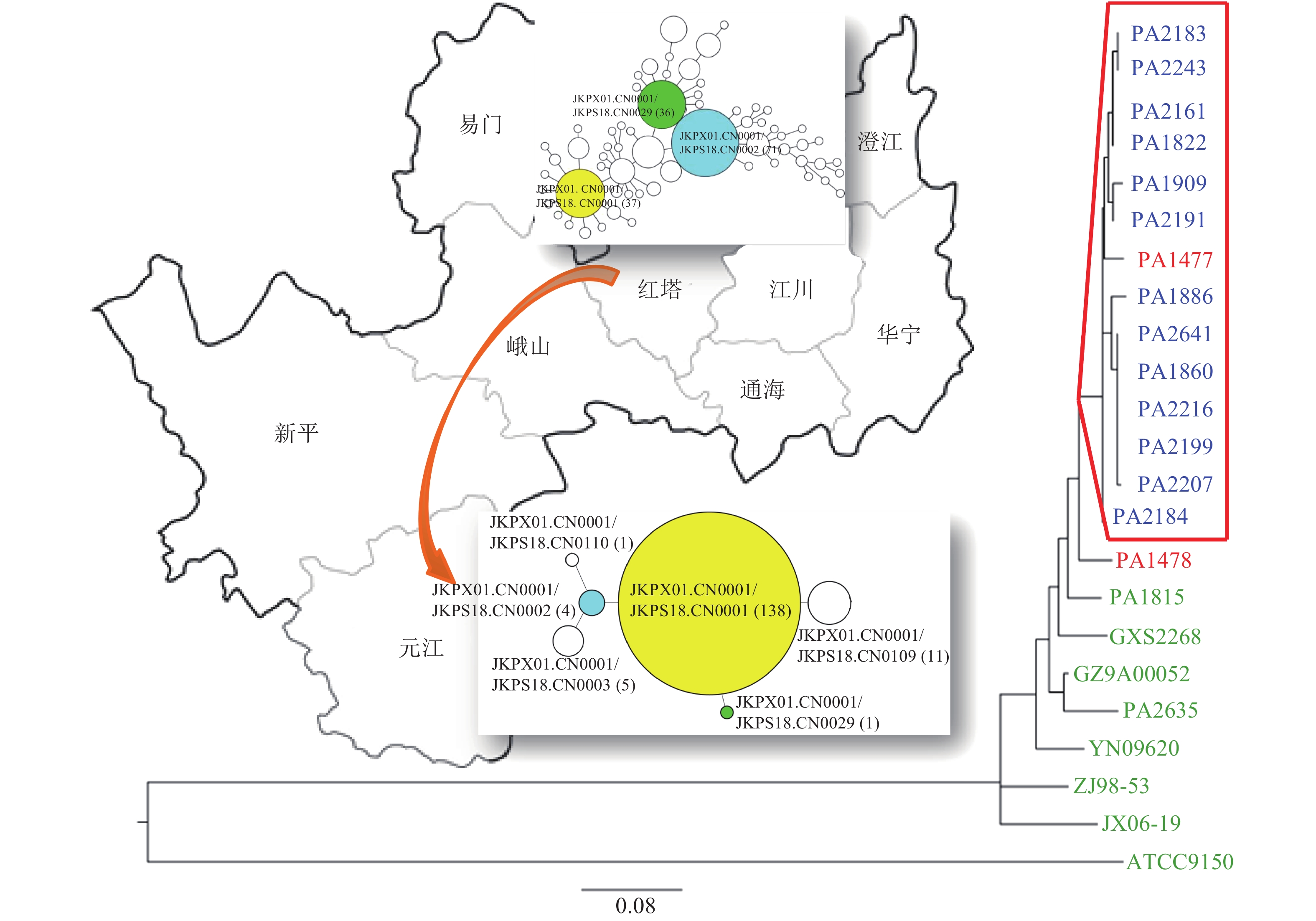

3.3 甲型副伤寒沙门菌分离株的分子分型(图2)

|

注:甲型副伤寒沙门菌分离菌株PFGE聚类图采用minispanning tree表示,圈大小表示菌株数量多少,黄色为JKPX01.CN0001/JKPS18.CN0001型,浅蓝色为KPX01.CN0001/JKPS18.CN0002型,绿色为JKPX01.CN0001/JKPS18.CN0029PFGE型。图右、下部分为全基因组测序菌株以SNPs位点构建的聚类树图,蓝色为元江县此次暴发菌株,红色为红塔区菌株,绿色为这2个地区以外其它地区的分离株。 图 2 玉溪市元江县和红塔区甲型副伤寒病例分离株分子分型的分布 |

为进一步分析元江县暴发病例分离株分子分型聚类以及污水与病例分离株的分型相似程度,探讨疫情菌株与玉溪市红塔区多年流行甲型副伤寒流行菌株之间的联系,选择元江县分离株143株、2008 — 2011年红塔区流行菌株144株,合计287株甲型副伤寒沙门菌,进行脉冲场凝胶电泳(pulsed-field gel electrophoresis,PFGE)双酶切(SpeI和XbaI)菌株分子分型;结果显示,元江县97 %病例与环境分离菌株PFGE图谱相似度 ≥ 98 %;红塔区、元江县绝大部分离株同属一个JKPX01.CN0001/JKPS18.CN0001优势型别,尤其是2家医院排放污水以及生食蔬菜菜田水沟中分离到与暴发疫情菌株主要带型相同菌株;元江县少量菌株还具有KPX01.CN0001/JKPS18.CN0002和JKPX01.CN0001/JKPS18.CN0029的PFGE型别,这2个型别也是红塔区流行株的次要常见型[1 – 6]。

进一步对源自不同时间、地区、不同PFGE型别的17株代表菌株进行全基因组测序(whole-genome sequencing,WGS)分析,17株菌来自元江县暴发疫情的12例病例和2份污水共14株菌株、玉溪市其它县1株和红塔区2个主要PFGE型各1株;共获得4 585 284 bp核心基因组序列,确认270个单核苷酸多态位点(single nucleotide polymorphisms,SNPs)。依据这270个SNPs构建核心基因组SNPs进化树,发现13株元江分离株构成一个亲缘关系紧密分支,该分支显示,元江传播循环的一个优势克隆,并与红塔区主要流行PFGE型的菌株密切相关;元江病例分离株与污水分离株完全相同,没有SNP差异;还发现1个元江病例分离株与其它暴发株亲缘关系远,应属于此次疫情非优势传播菌株的散发病例[1 – 6]。

4 疫情控制和预防措施此次疫情规模大、持续时间较长,对元江县社会与经济生活造成严重影响。在疫情高峰期间,由元江县人民政府组织启动综合防治工作,根据疾控系统疫情流行病学和实验室调查分析,确定改变医院与元江河之间蔬菜田种植结构(不栽种生食蔬菜)、改造涉及区域污水为密闭排放、加强医院污水处理与监测和提高病例发现与医院隔离治疗率的重点措施;对患者住所与治疗场所可能被污染厕所、地面、衣物、食具、用品等环境实施随时消毒;严格管理市场、餐馆和公共场所卫生;加强传染源的家庭成员、密切接触者预防和高危险性职业人员食品卫生管理培训;通过人群健康教育动员全社会参与,培养喝开水、食熟食、洗净手的良好卫生与饮食习惯[1 – 2]。

2010年10月2日元江县卫生监督局采取禁止餐馆出售凉拌生食蔬菜的措施;2010年10月8日县医院附近蔬菜田农民接到停止种植蔬菜通知。2011年3月后,随气温升高,疫情监测发现病例数又有升高,调查发现蔬菜田中仍有生食蔬菜种植;4月县政府发布命令,禁止医院附近蔬菜地栽种制作冷盘蔬菜,并铲除该田地蔬菜;2011年8月该蔬菜地规划为公园、公路等建设用地,此后,元江县未再出现甲型副伤寒暴发,发病回归到暴发前基线水平。在整个疫情控制过程中,所有病例均接受规范化治疗并治愈,无死亡病例。未发生学校、企业等区域人群聚集与暴发疫情。237名病例的254名密切接触者中,仅3个家庭各出现1例继发病例。

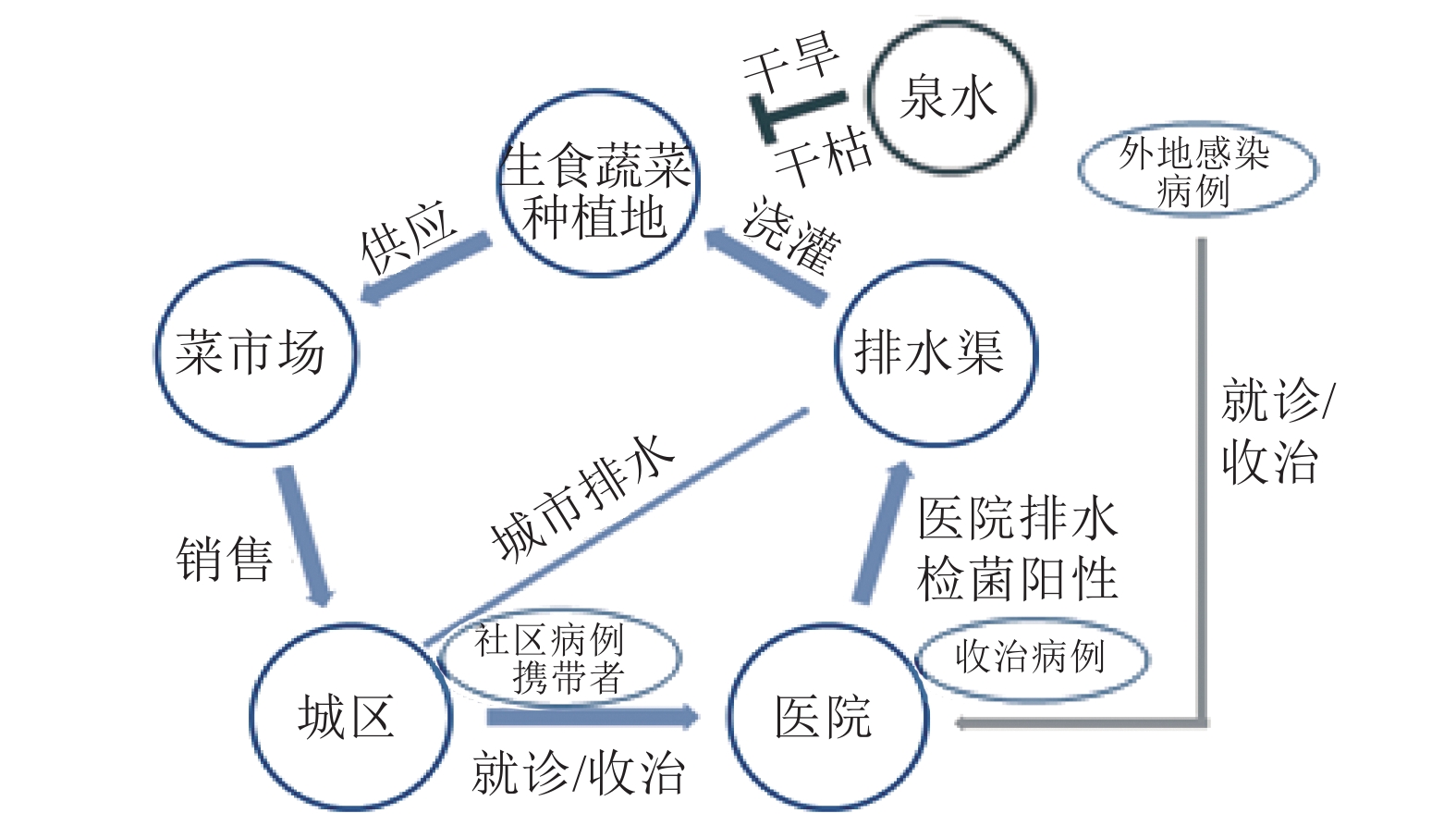

5 暴发原因与结论(图3)

|

图 3 元江县甲型副伤寒暴发的传播循环和空间节点 |

综合流行病学、环境卫生学、病原学调查分析,根据暴发病例有共同疫区流行病学史,结合采取环境污染源控制(在蔬菜田禁种生食蔬菜以及最终改造该区域用途、整治流经菜田污水)等干预措施后疫情控制效果,确定该起持续性伤寒与副伤寒暴发的传播链为邻近元江县长期流行甲型副伤寒的红塔区、一些感染病例在元江县城医院集中收治、医院污水处理设备损坏与气候干旱、病人甲型副伤寒病原菌污水排放至流经种植生食蔬菜田、菜农使用污水灌溉种植蔬菜、蔬菜受到甲型副伤寒沙门菌污染、居民通过菜市场以及餐馆购买食用凉拌蔬菜,形成病例排菌 — 污染菜田 — 蔬菜供应市场 — 食用危险蔬菜 — 人群新发病例病原菌传播循环。提示,病例数量及其传播危险性、市政条件、生活卫生习惯、社会行为、气候因素共同影响疫情的发生发展;结合2010年4月元江县2个指示病例现场流行病学调查和红塔区、元江县病例与环境污染源分离菌株脉冲场凝胶电泳与全基因组测序比较结果,确定红塔区甲型副伤寒沙门菌与元江县暴发疫情之间的传播联系,红塔区流行菌株随病例转移到元江县并引起当地暴发[1 – 10]。

| [1] | Yan MY, Yang B, Wang ZG, et al. A large-scale community-based outbreak of paratyphoid fever caused by hospital-derived transmission in southern China[J]. PLoS Neg Trop Dis, 2015, 9(7): e0003859. DOI:10.1371/journal.pntd.0003859 |

| [2] | 王树坤, 王志刚, 张晓和, 等. 2010 — 2011年云南省元江县一起甲型副伤寒暴发调查与处置[J]. 中华流行病学杂志, 2017, 38(2): 200–201. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.02.013 |

| [3] | Wang JF, Wang Y, Zhang J, et al. Spatiotemporal transmission and determinants of typhoid and paratyphoid fever in Hongta district, Yunnan province, China[J]. PLoS Neg Trop Dis, 2013, 7(3): e2112. DOI:10.1371/journal.pntd.0002112 |

| [4] | 倪世友, 王榆淞, 王树坤, 等. 1999 — 2015年红塔区伤寒与副伤寒流行特征和气象变量的研究[J]. 中国微生态学杂志, 2017, 29(5): 598–603. |

| [5] | 张红强, 王树坤, 王艳芳, 等. 玉溪市红塔区1998 — 2007年伤寒和甲型副伤寒流行趋势分析[J]. 中国自然医学杂志, 2008, 10(6): 401–405. |

| [6] | 王树坤, 姚云波, 储从家, 等. 萘啶酸抗性甲型副伤寒病原菌的克隆扩散和遗传多样性[J]. 中华微生物学和免疫学杂志, 2008, 28(12): 1109–1115. DOI:10.3321/j.issn:0254-5101.2008.12.016 |

| [7] | 艾敏, 王树坤. 全球伤寒与副伤寒的流行情况、危险因素和预防策略[J]. 中国公共卫生, 2018 – 09 – 06 网络出版, DOI: 10.11847/zgggws1120207. |

| [8] | Mogasale V, Maskery B, Ochiai RL, et al. Burden of typhoid fever in low-income and middle-income countries: a systematic, literature-based update with risk-factor adjustment[J]. The Lancet Global Health, 2014, 2(10): e570–e580. DOI:10.1016/S2214-109X(14)70301-8 |

| [9] | Vollaard AM, Ali S, van Asten HA, et al. Risk factors for typhoid and paratyphoid fever in Jakarta, Indonesia[J]. JAMA, 2004, 291(21): 2607–2615. DOI:10.1001/jama.291.21.2607 |

| [10] | 孙军玲, 张静, 马会来, 等. 2012年全国和高发省份伤寒、副伤寒流行特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(12): 1183–1188. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2013.012.007 |

2019, Vol. 35

2019, Vol. 35