2. 广州市第八人民医院;

3. 中山大学流动人口卫生政策研究中心

WHO估计,全球每年因自杀死亡人数超过100万,自杀未遂人数还要高8~10倍。我国属自杀高发国家,原卫生部2010年公布的数据显示,全国自杀率为6.86/105,每年约有28万多人死于自杀,自杀未遂的人数约为200万[1]。自杀行为造成的家庭和社会负面影响巨大[2]。自杀行为的发生往往是内在因素与外在因素相互作用的结果,与社会心理因素密切相关[3]。在艾滋病等特殊疾病人群中,高效抗病毒治疗减缓了从HIV到AIDS的发病过程,延长了HIV/AIDS患者的预期寿命,但是HIV/AIDS患者的所遭受的歧视仍旧处于较高水平[4],由此所导致的心理负担和情绪波动成为感染者发生自杀的重要危险因素[5 – 6]。有研究表明,HIV/AIDS患者自杀流行率均高于其他慢性病患者和一般人群[7]。与此同时,随着性接触传播比例的增加,尤其是男男性接触人群处于感染高危险之中,更加需要重点关注该人群的心理健康状况[8]。为探索HIV/AIDS患者自杀的主要危险因素,传统的分析方法多通过logistic回归和线性回归模型进行变量筛选。对于结局变量(是否有过自杀)为分类数据的回归分析中,logistic回归依据最终进入多因素分析自变量的OR值判定各自变量作用大小。分类树则以树状的形式首先得出对因变量影响最大的因素,并根据此因素将对象形成子集,然后再次分类形成亚子集[9],与logistic回归相比可以形成清晰的筛选过程。因此,为直观地了解HIV/AIDS患者发生自杀的危险因素,本研究于2013年3 — 6月在广东省广州市第八人民医院(艾滋病专治医院)收集横断面数据,通过建立自杀的分类树模型,探索分类树模型对HIV/AIDS患者自杀危险因素变量筛选的应用价值。

1 对象与方法 1.1 对象本研究于2013年3 — 6月在广州市第八人民医院(艾滋病专治医院)通过方便抽样的方法对门诊以及住院部的HIV/AIDS患者进行横断面调查。纳入标准:(1)HIV诊断阳性;(2)年龄 ≥ 18周岁。排除标准:精神或智力上有障碍,或因其他原因无法完成问卷。本次调查共发放问卷450份,回收问卷431份,其中有效问卷为408份,有效率为90.7 %。

1.2 方法 1.2.1 问卷调查本研究在广泛查阅文献基础上,自行设计调查问卷,收集HIV/AIDS患者的社会人口学特征,行为特征(包括自杀倾向或自杀行为),以及高危性行为,社会支持,歧视等方面的信息。以患者知情同意为前提,由统一培训合格的调查员进行面对面问卷调查。其中,HIV/AIDS患者的抑郁症状采用流行病调查中心抑郁量表(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale,CES-D)评估[10],该量表共包含20个条目,总分为0~60分。量表共分为4个维度:抑郁情绪(depressed affect)、积极情绪(positive affect)、躯体症状与活动迟滞(somatic and retarded activity、人际(interpersona1)。其中第4、8、12、16题为反向计分。总分 < 16分为无抑郁症状,16~19分为可能有抑郁症状,> 19分为肯定有抑郁症状。结局变量自杀包括自杀意念(认真考虑过自杀)和自杀未遂(有过自杀行为)。

1.2.2 分类树模型为进一步分析感染者中自杀的主要影响因素,详细了解不同类型患者对自杀影响的重要性,采用分类树模型筛选自杀的影响因素,并判断模型拟合效果。分类树模型进行变量筛选中classification and regression tree(C&RT)法和chi-squared automatic interaction detection(CHAID)法是建立模型最常见的算法。本研究变量筛选采用CHAID算法,CHAID算法以Pearsonχ2或似然比χ2检验为基础对众多自变量进行比较并筛选出最佳分类变量和最佳分类结果,且该算法更适于处理分类属性的被解释变量。

1.3 统计分析使用SPSS 22.0统计软件进行分类树模型建立,模型构建参数如下:拆分及合并的显著性检验水准均定为0.05。为充分发掘潜在的影响因素,因此设定母结点和子结点样本含量分别为60和30。模型评价效果采用绘制receiver operating characteristic (ROC)曲线的方法,计算ROC曲线下面积(area under the curve,AUC)对分类树分析结果进行评价,计算AUC检测模型的诊断预测价值大小。

2 结 果 2.1 有无自杀意念或行为HIV/AIDS患者一般情况(表1)| 表 1 HIV/AIDS患者一般情况 |

本研究中,结局变量自杀包括自杀意念(认真考虑过自杀)和自杀未遂(有过自杀行为)。在408名调查对象中有过自杀意念或行为的占32.8 %(134/408),其中,认真考虑过自杀(自杀意念)的占31.6 %(129/408),有过自杀行为(自杀未遂)的占9.1 %(38/408)。有过自杀意念或行为的人平均年龄为(35.7 ±8.6)岁,没有自杀意念或行为的人平均年龄为(36.4 ± 8.9)岁。有自杀意念或行为的患者社会支持为(43.5 ± 27.2)分,无自杀意念或行为患者为(50.0 ± 27.7)分,差异有统计学意义(P = 0.028)。歧视感在有/没有过自杀意念或行为的人中的平均分分别为(38.6 ± 9.1)和(32.4 ± 9.0)分,歧视感在有过自杀意念或行为的人中较高,差异有统计学意义(P < 0.001)。

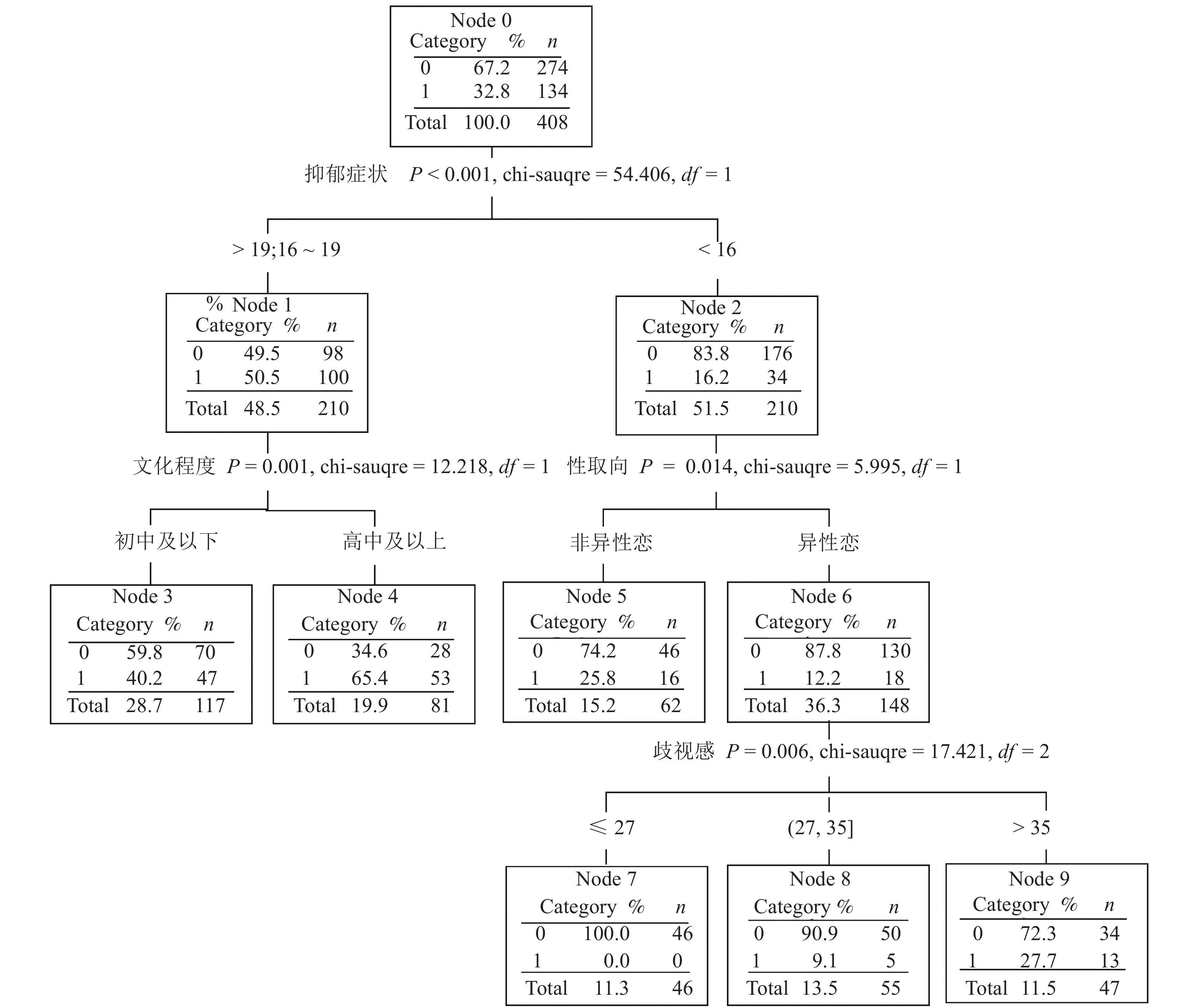

2.2 分类树模型建立(图1)在分类树分析中,目标变量是按照统计检验所得的P值大小依次拆分,因此位于主要枝干的解释变量对目标变量影响较大,随着分枝的细化影响逐步减小[11]。从自杀分类树模型图1中可见,抑郁为树形结构的第一层,即抑郁为影响HIV/AIDS患者自杀的主要因素,抑郁得分≥16的患者自杀比例较高。随后发现,在可能有抑郁症状的患者中,文化程度为高中及以上的患者发生自杀的比例较高。而在没有抑郁症状的患者中,性取向为主要影响因素,在非异性恋的患者中有过自杀的比例较高,同时对于异性恋的患者,结果显示,其中的HIV感染相关歧视得分较高者有过自杀意念或自杀行为的比例较高。

2.3 分类树模型评价通过对该模型所得预测结果绘制ROC曲线,计算ROC曲线下面积(AUC)为0.763(95 %CI = 0.717,0.810),P < 0.001,可认为该分类树模型对HIV/AIDS患者自杀状况的预测价值较高。

3 讨 论本研究结果显示,在HIV/AIDS患者中,调查对象中有过自杀意念或行为的占32.8 %(134/408)。有抑郁症状且文化程度高的HIV/AIDS患者是发生自杀意念或自杀行为的最主要高危人群。处于抑郁状态是造成HIV/AIDS患者产生自杀意念或发生自杀行为的最重要危险因素,这与国内外其他研究结果一致[12 – 14]。抑郁症患者常表现为悲观失望、易发生自杀等消极行为,因此加强对缓和情绪的管理显得尤为重要[15]。在HIV/AIDS患者中,抑郁患者自杀率高可能与艾滋病的致死性,传染性,及遭受较多的社会歧视有关[16],倾向于产生自杀意念或发生自杀行为。

在有抑郁症状的患者中,文化程度高者自杀发生比例较高。进一步探索数据发现,在有抑郁症状且有过自杀的患者中,文化程度高者多为非异性恋患者,此类人群所遭受心理压力较重,文化程度高者个性较为独立,善于独自承担解决所遇到的问题,而受中国传统文化影响,非异性恋者遭受歧视较为严重,因此该人群可能易采取自杀等极端行为。

由图1的研究结果发现,在无抑郁症状者(CES-D < 16分)中有16 %的人有自杀意念或有过自杀行为,其中,性取向和歧视为主要有自杀意念或行为的影响因素。国外有研究表明,同性恋学生和异性恋学生相比,同性恋青少年有更高的自杀倾向 [17]。国内已有类似研究显示男男性接触人群的社会心理状况较差,且与高危性行为发生相关[18]。在HIV/AIDS患者中,同性恋人群同时遭受感染和性取向的双重压力,既担心自己的性取向受到家人的反对,又怕因此给家人带来社会的压力,可能造成个体严重焦虑和认知缺乏,从而增加个体出现冲动性自杀的可能性[15]。而在异性恋患者中,遭受歧视较为严重的患者自杀比例较高。根据本研究中所调查的歧视为HIV感染相关歧视,这可能和目前仍有较多人群对艾滋病的了解不足,存在较为普遍的恐惧感,造成在异性恋感染者中受到较多歧视的患者有自杀意念或行为的比例较高[13]。

|

图 1 自杀影响因素分类树模型树状结构图 |

目前针对抑郁症状者已有相应预防自杀的相关措施和治疗,但对于HIV/AIDS患者这类特殊疾病人群,在遭受多方面心理社会压力的情况下,即使对未发现有抑郁症状的患者中也应针对所发现的自杀危险因素,进行针对性地干预。与此同时,除了个人心理调节和治疗,社会层面也应作出努力,减少对HIV/AIDS患者以及同性恋人群的歧视。本研究作为一项横断面调查,存在一定的研究不足,为更好地进行影响因素的分析和自杀的预测需进一步进行纵向研究,使研究结果更具有说服力。

| [1] | 冯学山. 自杀行为的现状及其应对策略[J]. 健康教育与健康促进, 2013, 8(5): 366–369. |

| [2] | 贾存显, 贾桂英, 赵仲堂, 等. 自杀未遂影响因素与高危人群的分类树分析[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(1): 52–53. |

| [3] | 秦霞. 自杀未遂相关因素与心理干预的研究进展[J]. 中国现代药物应用, 2013, 7(20): 24–24. |

| [4] | Passos SM, Souza LD, Spessato BC. High prevalence of suicide risk in people living with HIV: who is at higher risk?[J]. Aids Care, 2014, 26(11): 1379–1382. DOI:10.1080/09540121.2014.913767 |

| [5] | 屈文妍, 田建华, 徐克沂, 等. HIV感染者/AIDS患者自杀原因分析及危机干预[J]. 中国艾滋病性病, 2005, 11(2): 91–93. |

| [6] | 周正红, 高艳霞. AIDS患者和HIV感染者心理健康及影响因素的研究[J]. 中华疾病控制杂志, 2014, 18(11): 1040–1043. |

| [7] | Robertson K, Parsons TD, Van Der Horst C, et al. Thoughts of death and suicidal ideation in nonpsychiatric human immunodeficiency virus seropositive individuals[J]. Death Stud, 2006, 30(5): 455–469. DOI:10.1080/07481180600614435 |

| [8] | 马小燕, Mc Farland Willi, 张启云, 等. 男男性接触人群HIV感染趋势分析[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(11): 1352–1354. |

| [9] | 徐蕾. 决策树技术及其在医学中的应用[D]. 上海第二军医大学, 上海: 2004. |

| [10] | Radloff LS. The CES-D Scale: a self-report depression scale for research in the general population[J]. Applied Psychological Measurement, 1977, 1(3): 385–401. |

| [11] | 张勇晶, 陈坤, 金明娟, 等. 应用分类树模型筛选恶性肿瘤危险因素的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2006, 27(6): 540–543. DOI:10.3760/j.issn:0254-6450.2006.06.018 |

| [12] | Diaz RM, Ayala G, Bein E. Sexual risk as an outcome of social oppression: data from a probability sample of Latino gay men in three U. S. cities[J]. Cultur Divers Ethnic Minor Psychol, 2004, 10(3): 255–267. DOI:10.1037/1099-9809.10.3.255 |

| [13] | Wu YL, Yang HY, Wang J, et al. Prevalence of suicidal ideation and associated factors among HIV-positive MSM in Anhui, China[J]. International Journal of STD and AIDS, 2015, 26(7): 496–503. DOI:10.1177/0956462414544722 |

| [14] | 王艳军, 董海原, 张跃, 等. 社会歧视下艾滋病患者的心理困境及迫切需求[J]. 中国药物与临床, 2007(7): 524–526. DOI:10.3969/j.issn.1671-2560.2007.07.011 |

| [15] | 王毅, 张洪波, 徐杰, 等. 男男性行为者自杀行为与社会心理因素关系[J]. 实用预防医学, 2011, 18(2): 232–235. DOI:10.3969/j.issn.1006-3110.2011.02.014 |

| [16] | Carrico AW, Johnson MO, Morin SF, et al. Correlates of suicidal ideation among HIV-positive persons[J]. AIDS, 2007, 21(9): 1199–1203. DOI:10.1097/QAD.0b013e3281532c96 |

| [17] | 许学华, 张夔. 同性恋歧视及其心理健康问题[J]. 高校保健医学研究与实践, 2006, 3: 43–45. |

| [18] | 吴杰, 卢次勇, 郝元涛, 等. 广州市男男性接触人群社会心理状况调查[J]. 中国公共卫生, 2011, 27(4): 476–478. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34