中国儿童肥胖问题日趋严重。超重与肥胖不仅严重危害儿童健康,而且与 ≤ 5岁儿童死亡密切相关[1]。儿童期肥胖还将增加成年后肥胖相关慢性病的发病风险。儿童肥胖受遗传、环境和社会文化等多种因素的共同影响,其照料方式是一直被忽略的因素。一般而言,处于幼年期的儿童几乎完全依赖他人的照料。儿童照料主要在家庭内部完成,但家庭照料属于一种非正式的日常生活照料服务[2]。作为儿童的主要看护者[3],越来越多进入劳动市场就业的母亲无法为儿童提供充足的照料,祖辈照料已经成为中国家庭抚育儿童的一种常见方式,据调查,在1~5周岁的儿童中隔代抚育占比达41.1 %[4]。另一方面,正式照料(幼儿园/托儿所)是家庭借助社会资源为儿童提供照料的主要方式,逐渐成为全球主要的照料儿童方式,如经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)国家[5 – 6]。对于接受正式照料的儿童,喂养方式和习惯性体育活动的改变对儿童肥胖的影响也经常容易被忽略 [7]。为此,本研究利用中国12个省份开展的中国营养与健康调查(China Health and Nutrition Survey, CHNS)中1991 — 2011年的人群数据,分析对比3~6岁儿童家庭照料与正式照料对其超重肥胖的影响,为儿童肥胖的预防与干预策略设计提供科学依据。

1 资料与方法 1.1 资料来源利用中国疾病预防控制中心营养与健康所和美国北卡罗莱纳大学在中国辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州9省及北京、上海、重庆3个直辖市合作开展“中国营养与健康调查”的1991 — 2011年8次调查资料,该调查采用分阶段分层整群随机抽样,在每一个调查年份调查约4 400个家庭住户(农村住户和城市住户),19 000个个人样本。选择3~6岁以下有完整调查数据的2 725名儿童作为研究对象。对于被访问的调查对象8次调查中出现2次以上的,均只保留其最后一次的数据。

1.2 方法 1.2.1 基本情况调查主要内容包括儿童基本情况、膳食情况、家庭情况、体格测量等。其中年龄、性别、受教育程度等人口统计学资料通过CHNS问卷中的儿童调查表获得。对于不同年份的家庭收入数据通过CHNS问卷中的住户调查表获得,并使用当年的物价指数进行调整。身高与体重等指标由经过培训的调查员按标准程序测量获得。家庭人均收入如果是利用本文筛选后的样本进行收入排序,容易造成样本选择带来的测量偏误,因此同期全部样本按收入分为5个层次,收入排序处于 ≤ 20 %的家庭位于第1层,以此类推,收入排序处于 > 80 %的家庭位于第5层。考虑到我国特有的独生子女政策、传统的男孩偏好观念、女孩较强的身体意向知觉以及遗传等因素,分析中控制了年龄、性别、父母的身高体重等影响儿童超重肥胖的因素。所有调查对象均在参加调查前签署了知情同意书。本研究通过了中国疾病预防中心营养与健康所伦理审查委员会审查。

1.2.2 儿童照料情况调查儿童照料是本文重点考察的变量,依据CHNS问卷儿童调查表中儿童在家外被照料(6岁及以下儿童询问父母或监护人)的问题“在哪里被照看?”设计,选项包括:(1)在自己家里;(2)在爷爷奶奶家里;(3)在姥姥、姥爷家里;(4)在其他亲戚家;(5)在邻居家;(6)在居委会或私人办的托儿所;(7)在国家办的公共托儿所;(8)在单位托儿所;(9)在小学的附设学前班;(10)在幼儿园;(11)其他。根据提供照料的主体不同,本文将3~6岁儿童照料方式划分为家庭照料和正式照料(幼儿园/托儿所)2种,其中家庭照料属于一种非正式照料,涵盖问题(1)~(5);正式照料在我国主要由托儿所和幼儿园提供,涵盖问题(6)~(10)。

1.2.3 儿童体育活动和营养摄入情况调查儿童体育活动和营养摄入是本文路径分析中的重要变量。根据CHNS问卷儿童调查表中的问题“这个孩子平时是否在学前机构、体校或家中进行体育活动(如跑步、使用操场器械、踢足球或其他运动)?”获得儿童体育活动信息。CHNS的膳食调查中采用连续3 d 24 h个人膳食回顾法和家庭食物称重法收集3 d个人膳食情况。以《中国居民营养膳食指南》中膳食营养素参考摄入量作为营养健康的基准[8],计算儿童3 d平均脂肪摄入占能量百分比获取其营养摄入信息。

1.2.4 超重和肥胖判定标准儿童生长发育评价指标以世界卫生组织(World Health Organization, WHO)2007年的常模为依据,根据儿童身高和体重计算儿童体质指数(body mass index, BMI),并转换为体质指数Z评分(BMI Z-score, BMIZ)。体质指数在一定程度上反映了儿童体形偏瘦或偏胖的程度。儿童超重肥胖的判定指标参考WHO和以往研究常用的标准,即体质指数Z评分BMIZ > 1时为超重肥胖。父母超重肥胖判定参考WHO的成人BMI ≥ 25 kg/m 2时为超重肥胖的判定指标[9]。

1.3 统计分析使用Stata 15.0统计软件进行分析。采用 χ2检验、二元logistic分别进行单因素、多因素分析。因变量为体质指数Z评分、脂肪摄入达到参考标准和体育活动;自变量为儿童个人特征、父母及家庭特征、照料方式和居住地点等。其中儿童个人特征包括儿童的年龄、性别、体质指数得分,父母及家庭特征包括父母年龄、BMI、受教育程度、家庭人均收入对数。

2 结 果 2.1 单因素分析(表1)在纳入的2 725名研究对象中,男性1 482人,女性1 243人。经χ2检验,3~6岁儿童超重肥胖在年龄、性别、家庭人均收入分组、父母BMI、照料方式、居住地点等方面的差异有统计学意义。家庭人均收入的5个等级中,收入处于第五层的家庭儿童肥胖率最高。父母体质指数 ≥ 25的儿童超重肥胖率远高于父母体质指数 < 25的儿童。

| 表 1 3~6岁儿童超重肥胖情况比较 |

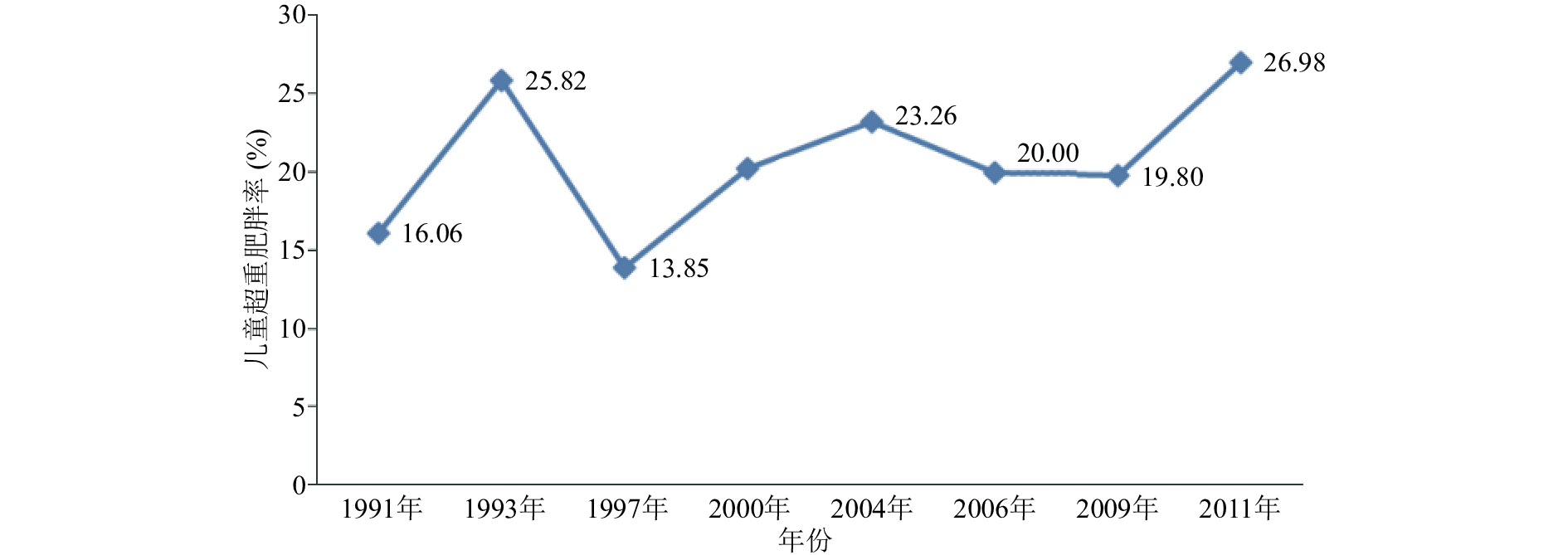

2.2 3~6岁儿童超重肥胖变化趋势(图1)

儿童超重肥胖比例在1993年达到一个高峰,占25.82 %(158/612),之后10年间虽然有所下降,但总体趋势是从1991年的16.06 %(89/554)上升到2011年的26.98 %(99/367),并有继续上升的趋势。

|

图 1 1991 — 2011年我国3~6岁儿童超重和肥胖变化趋势 |

2.3 儿童照料方式与超重肥胖关系的二元logistic 回归分析(表2)

以儿童是否超重肥胖为因变量(是 = 1,否 = 0),以年龄、性别、儿童照料方式、父母的体质指数、家庭人均收入、省份和年份等影响因素为自变量,以纳入标准为0.05、剔除标准为0.10进行二元logistic回归分析,上述影响因素进入回归模型。结果显示,与家庭照料相比,正式照料可显著降低儿童超重肥胖的概率;此外,随着年龄的增大,儿童超重肥胖的风险越小;性别对儿童超重肥胖有显著影响,男生超重肥胖概率更大;父母为超重肥胖者,儿童超重肥胖的风险更大;城市儿童超重肥胖的风险更大。

| 表 2 3~6岁儿童照料方式与超重肥胖关系的二元logistic 回归分析(n = 2 485) |

2.4 影响儿童肥胖的路径分析 2.4.1 不同照料方式下儿童脂肪摄入与体育活动情况比较(表3)

主要接受正式照料的儿童进行体育活动的占比、脂肪摄入量超过参考标准的占比均高于主要接受家庭照料的儿童,差异均有统计学意义(均P < 0.01)。

| 表 3 不同照料方式下儿童脂肪摄入与体育活动情况比较 |

2.4.2 照料方式影响路径的二元logistic回归分析(表4)

分别选取儿童是否进行体育活动(是 = 1,否 = 0)和脂肪摄入量是否超过参考标准(是 = 1,否 = 0)作为因变量,以照料方式作为自变量,儿童年龄、性别、母亲受教育水平、母亲体质指数、年份和省份作为控制变量进行二元logistic回归分析。结果显示,在体育活动方面,相对于家庭照料,正式照料更显著促进了儿童进行体育活动的概率,减少超重肥胖的风险;母亲的受教育水平也促进儿童进行体育活动的概率;相比农村,城市儿童的体育活动更多;儿童年龄越大,体育活动越多。在脂肪摄入方面,正式照料是儿童脂肪摄入超过参考标准的危险因素;相比农村,城市儿童的脂肪摄入超过参考摄入标准的概率更大;儿童家庭规模越小,其脂肪摄入超过参考摄入标准的概率越大;母亲的受教育水平对儿童脂肪摄入超过标准没有显著影响。

| 表 4 3~6岁儿童照料方式影响路径的二元logistic回归分析 |

3 讨 论

调查结果显示,家庭收入越高,超重肥胖儿童所占比重越大,且受父母肥胖的遗传因素影响非常大,与有关结果类似[10 – 12]。因为童年时期的饮食习惯倾向于在整个成年期持续[13],对于幼儿的饮食习惯最有影响力的因素是食物环境[14],家长的态度影响了幼儿的营养和饮食习惯[14],涉及家长的营养教育是发展幼儿健康饮食行为的潜在框架。

本研究使用二元logistic回归分析,在控制了儿童的年龄、性别、家庭收入以及父母的体质指数等变量以后,发现与家庭照料相比,正式照料可显著降低儿童超重肥胖的概率,与相关研究结果一致[15 – 16]。与幼儿园等机构科学照料和管理幼儿生活相比,祖父母们往往对儿童纵容、过度喂养,同时过度保护导致儿童减少运动,从而增加了他们肥胖的风险[17];但也有其他研究证实,幼儿园教师肥胖是导致儿童超重风险新的危险因素[18]。

食物摄取和饮食行为是造成儿童肥胖的关键因素。营养摄入水平通常被视为健康状况的一个重要衡量指标[19]。体育活动是减少摄入能量的有效途径,进而降低超重和肥胖的概率[20]。对儿童肥胖影响路径的分析发现,正式照料大幅度提高了儿童参加体育活动的概率,但同时使儿童脂肪摄入超过参考标准的概率略高于家庭照料,与有关结果类似[16, 18, 21]。这也可能是因为幼儿处于快速生长发育阶段,对宏量营养素的需求量较大,幼儿园膳食中提供的脂肪蛋白质等比较丰富,而时间限制不允许忙碌工作的家长有足够的时间给孩子合理的饮食和锻炼安排[22]。

肥胖一旦发生,逆转较为困难,应由政府主导、社会参与,广泛推广儿童肥胖预防措施。建议:(1)对于儿童肥胖进行量身定制的干预应该越早进行越好,更好地洞察家长的育儿观念对儿童肥胖预防和干预可能提供有价值的信息。政府未来在制定儿童健康政策时,可以考虑提供培训项目来提高家长的健康意识。(2)由于正式照料在减少儿童肥胖中发挥的重要作用,更长远地政府应该考虑提供优质的儿童看护公共品,进一步探究幼儿园等公共服务在预防和监测儿童超重肥胖中所扮演的基础作用,重组幼儿园教师培训项目,在生命早期为“健康中国2030”目标的实现打下坚实的健康基础。

| [1] | Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, et al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences[J]. Lancet, 2008, 371(9608): 243–260. DOI:10.1016/S0140-6736(07)61690-0 |

| [2] | 吴帆, 王琳. 中国学龄前儿童家庭照料安排与政策需求——基于多源数据的分析[J]. 人口研究, 2017, 41(6): 71–83. |

| [3] | 刘靖. 非农就业、母亲照料与儿童健康——来自中国乡村的证据[J]. 经济研究, 2008, 9: 136–149. |

| [4] | 国家卫生计生委家庭司. 中国家庭发展报告(2016) [M]. 北京: 中国人口出版社, 2016: 1 |

| [5] | Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). OECD Family Database. PF3.2: Enrolment in childcare and pre-schools[EB/OL]. France: OECD(2014b)[2015-7-12]. http://www.oecd.org/els/soc/PF3_2_Enrolment_childcare_preschool.pdf |

| [6] | Koslowski A, Blum S, Moss P. 12th International review of leave policies and research 2016[R]. International Network on Leave Policies and Related Research, 2016: 7-10 |

| [7] | Hoffmann SW, Tug S, Simon P. Obesity prevalence and unfavorable health risk behaviors among German kindergarten teachers: cross-sectional results of the Kindergarten Teacher Health Study[J]. BMC Public Health, 2013, 13(1): 927. DOI:10.1186/1471-2458-13-927 |

| [8] | World Health Organization. Obesity preventing and managing the global epidemic-report of a WHO consultation on obesity[M]. Geneva, Switzerland: World Health Organization Press, 1997: 9 – 43 |

| [9] | 国家卫生和计划生育委员会. 中国居民膳食营养素参考摄入量第1部分: 宏量营养素[EB/OL]. (2017 – 09 – 13)[2017 – 11 – 06]. http://www.nhfpc.gov.cn/fzs/s7852d/201711/317daaaf5eab4f2aa4816d1ab9f18a82.shtml, 2017 |

| [10] | Redsell SA, Atkinson P, Nathan D, et al. Parents’ beliefs about appropriate infant size, growth and feeding behaviour: implications for the prevention of childhood obesity[J]. BMC Public Health, 2010, 10(1): 711. DOI:10.1186/1471-2458-10-711 |

| [11] | 刘稳, 李士雪, 盖若琰. 山东农村学龄前留守儿童生长发育状况及影响因素[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(5): 628–631. |

| [12] | 何勤英, 冯群娣, 呙玉红. 中国12~18岁青少年膳食知识水平与超重肥胖关系[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(9): 1378–1381. |

| [13] | Nicklas TA. Dietary studies of children and young adults (1973 – 1988): the Bogalusa Heart Study[J]. American Journal of the Medical Sciences, 1995, 310: S101–S108. DOI:10.1097/00000441-199512000-00018 |

| [14] | Nicklas TA, Baranowski T, Baranowski JC, et al. Family and child-care provider influences on preschool children’s fruit, juice, and vegetable consumption[J]. Nutrition Review, 2001, 59(7): 224–235. |

| [15] | 刘靖, 董晓媛. 母亲劳动供给, 儿童照料与儿童健康: 来自中国农村的证据[J]. 世界经济文汇, 2011(4): 55–71. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2011.04.005 |

| [16] | Mandal B, Powell LM. Child care choices, food intake, and children′s obesity status in the United States[J]. Economics and Human Biology, 2014, 14: 50–61. DOI:10.1016/j.ehb.2014.04.001 |

| [17] | Li B, Adab P, Cheng KK. The role of grandparents in childhood obesity in China–evidence from a mixed methods study[J]. Inter-national Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2015, 12(1): 91. DOI:10.1186/s12966-015-0251-z |

| [18] | Hoffmann SW, Tug S, Simon P. Child-caregivers’ body weight and habitual physical activity status is associated with overweight in kindergartners[J]. BMC Public Health, 2014, 14(1): 822. DOI:10.1186/1471-2458-14-822 |

| [19] | Schultz TP. Health human capital and economic development[J]. Journal of African Economics, 2010, 19(3): 12–80. |

| [20] | United States. Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General[M]. DIANE Publishing, 1996: 26 |

| [21] | Copeland KA, Kendeigh CA, Saelens BE, et al. Physical activity in child-care centers: do teachers hold the key to the playground?[J]. Health Education Research, 2011, 27(1): 81–100. |

| [22] | Case A, Lubotsky D, Paxson C. Economic status and health in childhood: the origins of the gradient[J]. American Economic Review, 2002, 92(5): 1308–1334. DOI:10.1257/000282802762024520 |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34