2. 美国南加州大学社会工作学院

中国居民死因监测报告显示,在前10位死因中全人群慢性病死亡已占总死亡的85.4 %,≥65岁老年人群慢性病死亡已占总死亡的92.6 %[1],中国的慢性病已成为影响老年人身体健康和生活质量的突出公共议题。近年来,积极老龄化的理念[2]开始受到广泛关注,除医院治疗外,亟需加强慢性病老年人在家中的健康自我管理、监测等服务,科技养老已成为慢性病老年人健康自我管理的重要形式。老年科技指为了老年人良好的健康、舒适和安全、独立生活和社会参与而设计的技术和环境[3],可显著提升老年人不住院的医疗康复和健康照护效率,提高老年人的生活便利性和生命质量。慢病科技养老是中国智慧养老的有机构成部分,目前中国正在蓬勃发展的智慧养老产业形态正是科技与养老有机融合的最好阐释。本文主要从老年科技学视角和社会老年学视角对国内外老年科技的发展脉络进行梳理和类型归纳,选取发达国家的2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、慢性心脏衰竭等三类慢性病自我管理的科技应用加以分析,提出养老科技发展面临的环境、伦理、政策等挑战,旨在对当前慢性病科技养老的发展予以反思、评价,为中国慢性病科技养老的发展提供参考依据。

1 慢性病养老科技的创新和发展 1.1 以环境辅助生活健康照护技术以环境辅助生活健康照护技术是借助于即时、可用的科技产品,为老年人独立生活在社区、拓展活动空间、增强慢性病自我管理和自主性提供支持和帮助。以环境辅助生活健康照护技术形态的老年科技产品发展经历了三代:第一代是老年人身上的吊坠型或按钮型报警器,一旦老年人出现紧急情况需要帮助,就可以按响这个报警装置;不足之处是如果老年人没有能力触动报警器或者由于某种原因没有穿戴,将起不到任何作用。第二代技术是使用传感器(如,设备传感器或加速度计)来自动检测潜在的紧急情况,如突然跌倒或环境危险(洪水或气体泄漏等),以即时将信息传递给照顾者而不需要触动佩戴在身上的装置。第三代技术是整合计算系统和辅助设备,将其应用于老年人的日常生活环境中,以为可能需要独立生活帮助的老年人提供广泛的服务、帮助和支持。例如,环境和可穿戴传感器可实时监测老年人的生命体征、移动性、活动模式变化,以指示健康状态的变化,而智能接口可为在活动、行动中的老年人提供信息、支持和鼓励[4]。

1.2 以信息和通讯等远程技术为主导的产品、服务以信息和通讯等远程技术为主导的产品和服务是利用环境和基于人体的(如,身体穿戴的)传感器、通信网络来提供关于老年人的健康和护理需求的重要信息。如:远程健康照护技术是使用音频、视频和其他电信和电子信息处理技术来远程监测慢性病患者状态,实现照顾者与患者的远程联系、建议、提醒、教育和干预;而远程医疗技术则是通过电信和信息技术实现医生为慢性病患者的远程诊断、治疗、建议[4];远程信息传播和教育技术则包括通过网络使用自动说话机为老年人培训,提供老年痴呆症网上资源中心和老年人计算机互动游戏等[5]。

联合国基金组织与沃达丰基金2016年对移动技术服务发展中国家的卫生保健事业的研究指出,移动卫生保健对发展中国家尤其是偏远地区居民的健康与卫生具有积极作用[6]。借助移动科技,卫生工作者可以实时掌握居住在偏远地区居民的卫生信息和诊断。移动技术包括使用无线技术如蓝牙、全球移动通信系统/通用分组无线服务技术、无线局域网技术、全球微波互联接入,以此来诊断、监测、传输和激活各种卫生健康数据内容和服务,从远期来看,移动技术具有从传染性疾病的预防与治疗向慢性病转变的趋势。医疗科技也将日益先进和复杂,如,远程放射、远程眼科治疗。

糖尿病的移动卫生健康技术发展最快且较为成熟。例如,由微软公司资助来自圣路易斯大学、北京医科大学、北京大学第一医院等机构组成的课题组设计出的“中国老年糖尿病助手”自我管理系统[7],其可借助手机和平板电脑,以人机互动和多阶段问题解决过程为理念,通过智能手机向患者发送身体锻炼、血糖监测、血压监测、体重和腰围测量、饮食习惯等参考和指导数据,根据这些参考,患者可记录自己的状况并远程传输给医生,医生由此给出患者各指标的发展趋势和健康恢复目标图谱。

1.3 机器人科技产品机器人是养老科技的升级产品,荷兰的Broerkens等[8]将用于老年人的辅助机器人分为2组:第1组是康复机器人设备,这些机器人专注于物理辅助技术特征,并且主要不是交际的,如,智能轮椅、人工肢体和外骨骼以及机器人训练设备。第2组是辅助社会机器人,又可以分为服务机器人和陪伴机器人2个亚群,服务机器人用于支持独立生活的基本任务,如,吃饭、洗澡、移动和导航或监测;陪伴机器人旨在提高老年人的健康和心理健康,如,日本的Paro系列、美国的iCAT系列以及美国新开发的Buddy家庭智能机器人[9]。第2组类型的机器人多被称为社会性辅助机器人,目前存在康复机器人与辅助性机器人的功能融合趋势。Bouwhuis[10]从老年人照顾功能的视角将开发的机器人分为物理功能机器人、社会功能机器人和医学功能机器人三类。

1.4 老年科技的其他视角呈现 1.4.1 纳纳技术美国乔治梅森大学的Carle[11]于2004年首次将老年人使用的科技产品统称为“纳纳技术”,意思是专门为改善老年人生命质量而设计的微芯片技术,后来被注册为商标并用于老年科技的商业开发。此项技术将由苹果、英特尔、通用、飞利浦、金佰利等公司研制与生产的为 ≥ 65岁老年人及与照顾者共享的技术产品分为八类:一是生命健康产品,如,减少失误的机器人药物分发器,监测生命体征、诊治老年人的医疗设备等;二是安全产品,包括能够跟踪运动、方位和识别跌倒的无线传感器,如,为阿尔茨海默病及相关老年痴呆症患者设计的GPS定位鞋;三是认知产品,改善认知功能退化技术,如,改善轻度认知退化、阿尔茨海默症或相关痴呆症产品;四是沟通产品,包括方便老年人电子沟通使用的手机、网络等技术;五是感觉产品,对视力、听觉、味觉、触觉或气味的退化或丧失老年人的辅助技术;六是移动产品,帮助老年人在行走、交通或驾驶的技术;七是生活方式产品,其为老年人提供了便利,如,邮箱感应器,可提醒邮件已交付用户;八是提供家庭监控和管理的整体家庭设施产品,为整合以上 ≥ 2种的智能家居或智能家庭自动化系统。

1.4.2 老年电子辅助技术对于各类老年电子辅助技术,Aawan等[12]提出,卫生健康技术设备的设计主要基于三类目标:一是基于个人与环境的关系安全,二是基于个体自身的心理与生理健康,三是与其他人社会联结,从而将个体、环境、社会的因素均考虑在内。

由此可见,慢性病老年科技的研究与设计有较大进展,特别在发达国家有的技术已经趋于成熟,为科技与养老实践的融合提供了技术基础和智力支持,预示着科技养老时代的来临。

2 以慢性病老年人为中心的科技养老实践随着第四次科技革命的来临,老年科技得到飞速发展,然而单纯从科技视角不能准确把握老年科技与科技养老的发展态势。从独立于科技的人文主义视角来审视,即老年科技如何基于慢性病老年个体的文化传统、生活情境以及生理、心理等多元化维度,围绕用户的需要而创新,应是左右老年科技发展的本质动因。科技应用于养老的实践已经在许多国家尤其是发达国家率先尝试,并且主要与老年慢性病的康复、服务、管理有关,科技养老实践包括了主要为服务提供者推动的健康照护和基于老年人慢性病自我管理的远程移动通信健康照顾。基于慢性病自我管理、独立生活、改善生命质量为理念的科技养老,主要从老年慢性病的症状监测和报警、用药提醒、器具辅助、生活方式改变、身体状况改善来介入的。以下以发达国家的慢性病科技养老实践为例加以分析。

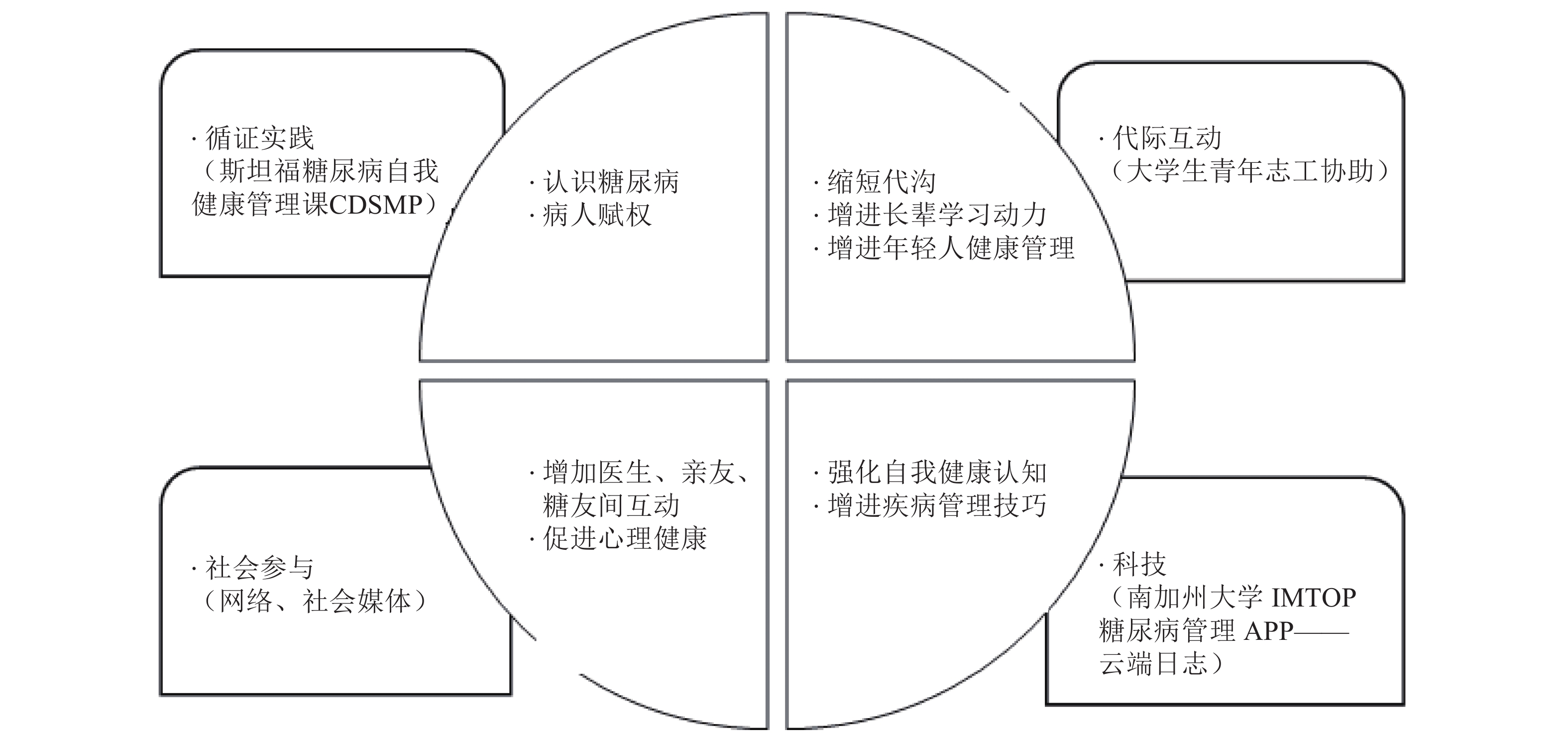

2.1 2型糖尿病自我健康管理(图1,表1)美国南加州大学开展的站上健康云端计划(Intergenerational Mobile Technology Opportunities Program, IMTOP)国际项目从生物、心理、社会3个维度介入糖尿病管理服务,由医疗、社工、工程师等专业人员组成服务团队,借鉴斯坦福大学的慢性病自我管理训练课程,由大学生帮助老年人学习平板电脑、使用糖友云端日志APP进行2型糖尿病自我管理课程培训。糖友云端APP包括资料记录(血糖、血压、用药、饮食、运动、饮水),对血糖状况的提醒与鼓励功能(正常鼓励、不正常提醒),图表功能(追踪过去记录)3个模块。医护人员对糖尿病患者进行远程监测、指导,糖友患者在“Line”等社交网络上交流慢性病自我管理的经验和心得,大学生志愿者服务于老年患者形成代际支持互动。IMTOP计划最终形成一个借助移动技术实现老年人糖尿病自我管理的跨代际、多专业人员互动多维模式,具体见图1。对患者的科技应用、自我效能提升、自我健康管理和社会参与具有良好效果,显著地改进了患者的健康状况,是科技养老注重人文关怀的实践创新。澳大利亚的Carlisle等[13]通过12个月的随机对照试验发现,无论是全科医生、慢性病管理护士、精神健康护士等糖尿病照顾者还是患者,对远程健康照护介入模式均感到满意,对参与试验的患者产生了积极的健康效果和社会产出,影响远程健康实施的因素包括人际互动、执行中的问题及相关的政策环境,具体见表1。然而,加拿大的Kathleen等[14]通过对平均年龄58.7岁的44例参加2型糖尿病教育课程老年人的描述研究发现,各年龄段的老年人目前较少使用辅助技术,患者对糖尿病自我管理采用辅助技术的态度和意图有较大差异,低龄老年人倾向于将辅助技术整合到慢性病自我管理中,而高龄老年人则不愿意使用辅助技术。这与高龄老年人的科技设备拥有率低、科技知识缺乏、认知障碍、病情影响等是不可分的。坚持体育活动是改善糖尿病的有效方法,手机、短信、网站、光盘、基于计算机学习的系统等技术均能够促进糖尿病患者的体育活动,其他附加技术如个人邮件、电子日志等对老年人体育锻炼的坚持也有帮助。

|

图 1 IMTOP计划的干预框架 |

| 表 1 远程卫生健康有效实施的因素 |

2.2 慢性阻塞性肺疾病远程医疗

慢性阻塞性肺疾病是一种单向不可逆的疾病,只有坚持用药才有可能减少病情加重几率,丹麦的研究发现,坚持用药 ≥ 3年老年患者的死亡率为11 %,而未坚持用药者的死亡率为24 %[15]。此外,慢性阻塞性肺疾病病情加重与一些不健康的生活方式有关,如,吸烟、不活动、不良饮食、过度饮酒、精神状态不佳、不坚持用药、与初级保健团队的沟通不畅等。为此,英国学者对100例患有严重慢性阻塞性肺疾病的患者开展了为期18个月的远程健康介入,设计了一款类似iPad的触摸屏设备,通过蓝牙与外围设备相接;系统有2个端口,一个是患者端口,一个照顾者端口,通过无线、3G或宽带实现2个端口互联。在特定的时间内,医生和照顾者能够及时接收到患者的病情,并给出用药指导和健康习惯建议。18个月后的介入结果发现,远程健康对较为严重的慢性阻塞性肺疾病改善有显著效果,减轻了全科医生的负担,降低了患者的再入院率,成为案例管理服务的有效方式[15]。

2.3 慢性心脏衰竭APP自我健康管理老年人慢性心脏衰竭常伴随多种慢性病症的存在而复杂化,这些病症具有共同的症状包括水肿、疲劳、运动不耐受和呼吸急促等,且一些症状的变化老年人常难以识别和应对,也难以与其他慢性病状况(如,抑郁症、心房颤动、糖尿病、慢性肾病)相区分。因此,老年人的自我照顾管理对心脏衰竭至关重要,使用智能手机和平板电脑技术的实时症状监控可快速评估迹象和症状,并可及时解决恶化的病情。在手机和平板电脑装上心脏衰竭症状监测APP,除了便携和方便,在需要的时候方便护理,APP信息还可实现了患者与健康照顾者的远程共享,较好地实现不住院老年人的自我照顾管理。然而,在实施于这个患者群体时还有一些具体的障碍,包括老年人现有的健康状况,如感觉障碍、认知变化、关节炎和视力障碍等病情限制,这些病理障碍制约了科技养老功能的发挥和效用最大化。因此,由远程或身体活动跟踪器生成的数据只有在合成为整合了的纵向数据、可视化或简易化的仪表面板时才有价值。即使在科技高度发达的美国,目前尚不清楚哪些心力衰竭患者最受益于这些老年科技,在早期采用阶段,可能最重要的策略是关注那些积极的、不很严重的社区中的心脏衰竭老年人[16]。

3 慢性病科技养老实践的评价慢性病科技养老是与科技化和老龄化背景密不可分的,但是不同国家的社会政策、经济发展水平和文化传统使得其发展与应用存在较大差异。需要考虑到慢性病科技养老发展的生态环境,审慎地反思其面临的各种挑战,应对技术设计、科技环境、医疗卫生政策、伦理安全文化生态4个方面影响因素予以充分关照。

3.1 以用户需要为中心的慢性病科技养老老年科技的颠覆性创新要在健康照护领域实现高质量、低成本、便捷的管理与服务,首要的就是遵循以用户需要为中心的原则,即用户需要且愿意熟悉、掌握科技工具和使用方法。在科技养老领域,用户主要分为患者和照护者两类。就用户是老年患者的角度而言,科技产品需要遵循有用(实用)和易用的原则。有用即产品能够针对不同年龄段老年人及不同健康状况的慢性病进行监测、辅助、康复,对慢性病康复和生活质量有明显改善功能;易用是指老年人容易了解产品,易于熟悉操作过程从而倾向接受,乐于使用该产品,如GPS定位鞋或手环。一些设计复杂、信息过度负载的软件及系统,老年人在使用科技产品时可能会力不从心。老年人现有的健康状况如感觉、视力、认知等生理障碍有可能制约科技功能发挥和受益最大化。这些都是科技产品应该考虑到的因素。对于照顾者而言,无论是正式照顾还是非正式照顾,老年科技极大地减轻了照顾者的人力负担和照顾成本,例如,远程健康照护科技使得地处偏远、医疗卫生条件较差环境下的慢性病老年人的症状得到定时监测和即时反馈;宠物陪伴机器人改善了独居老年人的心理健康,减轻了照顾者的陪伴负担。但有研究表明,非正式照顾者是否在家中采用信息和电信技术,取决于他们对护理负担的感知影响、科技的复杂性和用户的技能水平[17]。如果家庭照顾成员感觉使用健康科技是一个负担,则宁愿不用。同时,健康卫生人员如护理协调员对患者的督促和改进,是远程健康科技协调慢性病管理发挥潜力的重要因素,科技的实施需要专业护理人员的协调与配合,以保证自我健康行为干预的可持续性。无论如何,参与式健康理念的提出有助于提高老年人慢性病自我管理意识。老年科技正在从易操作层面上不断改进,从而帮助、促进老年人慢性病自我管理生活方式的养成。

3.2 技术环境与科技普及成熟的科技生态环境是养老科技的普及与实施的前提。就目前的科技生态环境看,存在3个主要缺陷:一是科技信息产品在社区、家庭中普及不够,许多家庭尚未安装宽带或无线网络,高龄老年人没有手机、平板电脑、台式电脑,科技信息设施设备缺乏问题在偏远农村地区更为突出;二是相当比例的慢性病老年人、家庭照护成员甚至是职业照顾人员不熟悉科技产品功能、操作等相关科技知识,信息科技使用的教育、培训等环节是个空白,产品与使用未形成一个完整链条;三是科技养老的服务提供主体包括了科技公司和养老服务团队两类,科技公司与养老服务团队单打独斗,未形成一个整合的服务团队,科技团队自建服务团队并不可行,反而增加了成本,边际效应并不明显。慢性病科技养老的技术环境是一个整合性的系统工程,在“互联网+”智慧养老的背景下,应做到:一是在《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》[18]等国家政策支持下,在财政、税收、金融、人才、场地等方面扶持科技养老企业的发展,营造科技养老技术发展的软、硬环境。二是开展信息技术普及推动社区发展计划。在中央和地方政府共同推动下,在信息技术企业的协助下,在低收入和农村偏远地区,为家庭提供计算机、互联网、科技产品[19],为远程健康介入老年慢性病的广泛性、可持续性奠定基础。三是简便、易操作的人性化技术设计。以健康管理APP为例,患者客户端数据易输入,照护者客户端健康数据高度整合易提取,以远程科技为媒介健康照护者与患者能够达成良好互动,改善患者的健康水平。四是实现慢性病养老与科技的深度融合需要科技养老企业、政府、慢性病护理团队的务实合作,慢性病科技提供者有必要和负责卫生保健者发展合作关系,以确保科技能够成为深入镶嵌在服务提供的制度和组织中的组成部分,以获得从下到上的支持。

3.3 科技养老的保险与报销昂贵的科技成本投入与慢性病老年人拮据的经济状况成为科技应用于慢性病养老的最大障碍。研究表明,当前的养老科技主要由公司、非政府组织、研究机构推动而不是政府推动的[20]。目前大部分国家对科技应用于慢性病养老的政策支持明显不足,甚至是发达国家的社会保险政策也仍然需要改善。如,澳大利亚卫生部的健康保险计划,对通过远程视频提供咨询的保健医生和护士的开支不能报销[13];美国的远程医疗报销区域仅适用于护理人员匮乏的农村地区和远离大都市区的边缘地带如夏威夷和阿拉斯加地区[21]以及指定的远程医疗目的(例如放射学、病理学或心脏病学读数),且公共卫生规划中报销服务的各个州的政策不同,各州之间远程医疗的许可和认证问题未得到协调和统一[22],成为远程医疗介入老年慢性病一个障碍。中国目前还没有专门的支持慢性病科技养老的法规和政策,只有在其他政策中有零星的表述但不具有法定效力,科技养老的保险及报销目前未纳入医保制度框架,且无章可循。建议目前在地方和国家层面尽快探索、研究,从而制定出支持慢性病科技养老实践的保险、报销等社会政策与法规。

3.4 伦理、安全及文化适应在社会生态层面,由于面对的是老年人患病群体,用户在使用科技产品与技术时会出现意想不到的安全、伦理、道德问题。如,电子科技产品是否存在网络中断、漏电、电子爆炸、机器人侵犯等安全风险?患者和卫生健康工作者的工作界面是否存在对系统的数据误读而出现误报、误判等风险?对老年人病情的远程监测、可视监控以及病情信息与照顾者共享是否侵犯了患者的隐私权?使用科技过程中是否对慢性病老年人造成潜在的侵犯和人格侮辱?使用科技产品是否阻碍了照顾者与老年人的情感交流与社会关联,从而加剧了老年人与社会的隔离?科技产品是否削弱了患者和职业人员之间的信任?老年慢性病科技产品的社会效用及产出如何评估?这些都是需要面对的现实问题和挑战。此外,慢性病科技养老的实施需要充分考虑到不同经济社会地位老年人群体的文化特征,包括人口学特征(如,性别、年龄、文化程度、种族、职业等)以及家庭文化、卫生习惯、生活方式、教育适应等因素,这些均显著影响到老年科技的使用意愿及实际效果。

4 小结与展望科技发展的根本目的是改善人类生活、提高生命质量,养老科技产品与技术的发展力图使技术和任务需求之间相匹配[23],在可预知的未来,20世纪60、70年代出生的人群老龄化后,对科技的接受程度会显著提高,必将推动科技养老的快速发展。加之,未来少子化倾向、核心家庭的增多、人口流动以及更多女性进入劳动力市场,老年人依赖子女的非正式家庭照顾将日益减少,养老服务的社会化和市场化趋势将越发明显,养老责任将从家庭推向市场和社会[24]。如何应对日益严峻的养老问题和老年慢性病问题在正规照护、非正规照顾以及自我健康管理中,科技辅助养老的功能不可小觑。科技应用于养老及慢性病介入在世界各国尤其是发达国家进入快速发展时期,在接下来的十年中,卫生和健康照顾将更加依赖技术来通知、支持诊断,提供治疗,监测病情,提供社会、情感和身体辅助等资源。使用的工具将包括从维基、在线支持小组到互动式项目(如,促进生活方式改变的教育和咨询、心理健康)到“智能家居”和“机器人”。近几年中国各地的养老产业产品与服务博览会展出了大量针对不同老年人群体特别是针对失能、半失能、慢性病老年人的科技产品与服务,主办承办方来自政府、行业协会、护理机构、科研院所、医药、科技企业。多元化主体参与充分表明,科技养老在中国的博兴指日可待,科技养老生态环境正在逐步形成。但是,其中挑战与机遇并存,有些挑战甚至是嵌入经济制度、政策环境与文化传统之中。在老龄化程度高、慢性病基数大、养老科技处于起步阶段的中国,如何批判性地借鉴、吸收国外慢性科技养老的经验做法,实现慢性病科技养老的“后发效应”,回应日益严峻的养老和慢性病预防、康复、管理等现实难题,是卫生、科技、医疗护理等部门和专业领域需要深刻思考的时代命题。

| [1] | 崔娟, 毛凡, 王志会. 中国老年居民多种慢性病共存状况分析[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(1): 66–69. DOI:10.11847/zgggws2016-32-01-20 |

| [2] | World Health Organization. Active aging: a policy framework[R]. Geneva: World Health Organization, 2002. |

| [3] | International Society for Gerontechnology Organization. Inter-national Society for Gerontechnology[EB/OL].[2016 – 11 – 30]. http://www.gerontechnology.info/about.html. |

| [4] | Woolrych R. Ageing and technology: creating environments to support an ageing society[J]. Proceedings of the 1st Brazilian Congress of Gerontechnology, 2016, 15(2): 66–69. |

| [5] | IAA of Poly U. Gerontechnology-Institute of active ageing Hong Kong polytechnic university[EB/OL].[2016 – 11 – 05].http://iaa.fhss.polyu.edu.hk/Gerontechnology.html. |

| [6] | United Nations Foundation and The Vodafone Foundation. mHealth for development:the opportunity of mobile technology for healthcare in the developing world[EB/OL].[2016 – 11 – 05].http://www.unfoundation.org/news-and-media/publications-and-speeches/mhealth-for-development-mobile-technology-for-healthcare.html. |

| [7] | Flaherty JH. " Smartphones”for older Chinese with diabetes[J]. Aging Successfully, 2008, 18(1): 17. |

| [8] | Broerkens J, Heerink M, Rosendal H. Assistive social robots in elderly care: a review[J]. Gerotechnology, 2009, 8(2): 94–103. |

| [9] | The bluefrog robot company. Affordable and open source.Robot! Robot[EB/OL].[2016 – 11 – 05].http://www.bluefrogrobotics.com/en/dev-en/. |

| [10] | Bouwhuis DG. Current use and possibilities of robots in care[J]. Gerontechnoloy, 2016, 15(4): 198–208. |

| [11] | Carle A. Nana-technology[EB/OL].[2016 – 11 – 20].https://en.wikipe dia.org/wiki/nana_technology. |

| [12] | Aawan M, Nobel J. State of technology in aging services: summary, Report of program of the American Association of homes and services for the aging (AAHSA) [EB/OL].[2016 – 11 – 20].http://www.leadingage.org/uploadedFiles/content/about/cast/resources/state_of_technology_report.pdf. |

| [13] | Carlisle K, Warren R. A qualitative case study of telehealth for in-home monitoring to support the management of type 2 diabetes[J]. Journal of Telemedicine and Telecare, 2013, 19(7): 372–375. DOI:10.1177/1357633X13506512 |

| [14] | Kathleen GD, Peter H. A pilot study examining patient attitudes and intentions to adopt assistive technologies into type 2 diabetes self-management[J]. Journal of Diabetes Science and Technology, 2015, 9(2): 309–315. DOI:10.1177/1932296814560395 |

| [15] | Bosanquent N, Gora L, Markey D, et al. Telehealth:a case study in a large GP practice[J]. British Journal of Healthcare Management, 2013, 19(4): 170–172. DOI:10.12968/bjhc.2013.19.4.170 |

| [16] | Rtuh M, Kathleen T, Mathew S. Gerontechnologies for older patients with heart failure: what is the role of smartphones, tablets, and remote monitoring devices in improving symptom monitoring and self-care management[J]. Curr Cardiovasc Risk Rep, 2016, 10: 301–308. |

| [17] | John CH, Linda LG, Raymond WP, et al. How can telehomecare support informal care? examining what is known and exploring the potential[EB/OL].[2005 – 05 – 31].http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt-formats/hpb-dgps/2005-tele-home-domicile/2005-tele-home-domicile-eng.pdf. |

| [18] | 中华人民共和国国务院. 国务院关于积极推进" 互联网+”行动的指导意见[Z]. 北京: 中华人民共和国国务院. 国发〔2015〕40号. |

| [19] | Maryalice JM. Health technology literacy: a transdisciplinary framework for consumer-oriented practice[M]. Burlington: Jones and Bartlett Learning, 2011: 367. |

| [20] | Klimczu A. Supporting the development of gerontechonolgy as part of silver economy building[J]. Journal of Interdisciplinary Research, 2012, 2(2): 52–56. |

| [21] | CMS gov. Centers for Medicare and Medicaid Services[EB/OL].[2015 – 10 – 18].https://www.cms.gov/outreach-and-education/medicare-learning-networkMLN/MLNproducts/downloads/telehealthsrvcsfctsht.pdf. |

| [22] | Grady J. Telehealth: a case study in disruptive innovation[J]. American Journal of Nursing, 2014, 114(4): 38–45. DOI:10.1097/01.NAJ.0000445682.52553.89 |

| [23] | Mark TD, Diane MS. Extending the technology acceptance model with task-technology fit constructs[J]. Information and Management, 1999, 36(1): 9–21. DOI:10.1016/S0378-7206(98)00101-3 |

| [24] | 陈为智. 当前社区居家养服务中的关键问题反思及前瞻[J]. 西北人口, 2016, 37(3): 100–104. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34