人群密集是利于传染病传播的重要因素之一,一方面学生集中在学校生活、学习,另一方面由于学生、特别是中小学生,正处于身体的生长发育阶段,身体的抵抗力、免疫力也在发展完善中,使得学校易成为传染病的暴发流行地,再加上学生群体学校-途中-家中的流动性,一旦有传染病疫情发生,极易造成疫情的社会化和扩大化,对健康、秩序造成严重影响。为给北京市学生乙类传染病防控工作提供数据支持和决策依据,本研究对2012-2015学年各阶段学生的传染病资料进行分析,结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料来源传染病发病资料来源于“中国疾病监测信息报告管理系统”,从系统中选择发病时间在2012年9月1日零时-2015年8月31日二十四时的6~22岁(含6岁和22岁)、职业为学生(以下简称为“学生”)的报告病例进行分析,只包括法定传染病中的乙类传染病,共26种疾病[1]。

1.2 方法按照6~12岁年龄组为小学生,13~15岁年龄组为初中生,16~18岁年龄组为高中生,19~22岁年龄组为大学生进行人群划分,对各学习阶段学生乙类传染病情况进行分析。在计算乙类传染病的发病率时,分母引自《北京市教育事业发展统计概况》中小学、初中、高中及大学的学生总数,其中大学生包括普通本专科学生,高中生包括普通高中、普通中专、职业高中、技工学校学生,初中生为普通初中学生,小学生包括普通小学学生,不包括工读生、特殊生、学前生、研究生及成人教育的学生数。主要对北京市2012年9月-2015年8月3学年大中小学生乙类传染病的发病率、病种及学生乙类传染病在时间、地区、人群特征等方面进行分析。

1.3 统计分析使用SPSS 20.0软件对资料进行描述性分析。

2 结果 2.1 基本情况北京市2012-2015学年共报告学生乙类传染病病例9 918例,3学年平均报告发病率为162.99/10万,其中2012年9月-2013年8月、2013年9月-2014年8月、2014年9月-2015年8月分别报告乙类传染病病例2 912、3 532、3 474例,报告发病率分别为143.20/10万、174.39/10万、171.45/10万。3学年报告病例共涉及病种18种。

2.2 流行特征 2.2.1 病种分布(表 1)| 表 1 北京市2012-2015学年学生乙类传染病病种顺位 |

报告发病数居前5位的病种依次为猩红热、痢疾、肺结核、艾滋病(含HIV)和梅毒,占报告发病数的96.02%(9 523/9 918)。

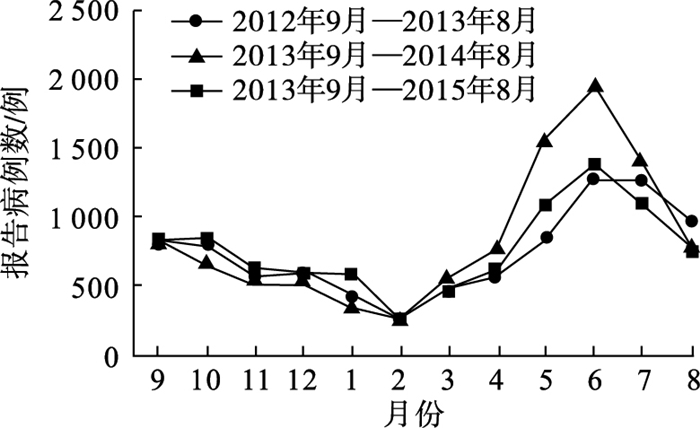

2.2.2 时间分布(图 1)

|

图 1 2012-2015学年北京市中小学生乙类传染病时间分布 |

2012-2015学年每学年报告乙类传染病总体趋势相似,呈现入学季和夏秋季双峰分布。3学年中每学年病例高峰均在6月份,肠道传染病病例全年单峰分布,病例集中在夏秋季5-10月份;呼吸道传染病病例全年双峰部分,病例集中在11月-次年1月和3-6月份。

2.2.3 地区分布全市16个区均有病例报告,发病数居前5位的依次为海淀区23.29%(2 310/9 918)、朝阳区12.63%(1 253/9 918)、丰台区10.89%(1 080/9 918)、西城区8.94%(887/9 918)和大兴区6.86%(680/9 918),5个区报告发病数占报告发病总数的62.61%(6 210/9 918)。

2.2.4 人群分布(表 2)| 表 2 北京市不同学段学生2012-2015学年乙类传染病发病情况(例,1/10万) |

大中小学生各个年龄均有乙类传染病病例报告,小学生报告发病率最高,为238.64/10万,病例主要集中在6~8岁(主要为刚入学不久的小学低年级学生);其次为高中生,报告发病率为128.11/10万;再次为大学生,报告发病率为129.74/10万;初中生发病率最低,为76.16/10万,其中11~13岁学生的报告发病数最低。

3 讨论北京市人民政府公布的《卫生与人群健康状况报告》中显示,北京市常住人口甲乙类传染病报告发病率自2012-2015年分别为174.5/10万、155.910万、165.5/10万、150.86/10万,北京市学校乙类传染病发病率略高于常住人口的发病率,与相关研究结果不一致[2-7]。究其原因,北京市小学生的乙类传染病发病率明显高于常住人口的发病率,小学生病例主要集中在6~8岁刚入学的最初几年,好发病种为猩红热,猩红热病例占85.52%,特别是近3学年来猩红热报告发病数呈逐年增长趋势,提示北京市近期学校乙类传染病防控重点在小学生,重点防控病种为猩红热。

肠道传染病中的痢疾和血源及性传播传染病中的艾滋病(含HIV)好发于高中、大学生,尤其是艾滋病,贺雄[8]曾在2015年度“2+1红丝带高校行”专题活动中指出,20岁左右的大学生感染者逐年增加,其中男男同性传播成为感染者的主力。目前中国青少年对艾滋病并不是一无所知,但调查显示,大学生对艾滋病关注度不高[9-10],且现有的认知并不足以让他们用科学的知识来保护自己[11],警示相关部门应加强青少年的性教育[12],让青少年树立健康的性观念,远离高危性行为,采取科学的防护措施,以降低学生中艾滋病的感染率。

根据本研究结果,对北京市大中小学校乙类传染病防控工作提出如下建议:(1)重点加强小学生及家长传染病防控知识的宣传教育,各学校严格落实晨午检制度,密切观察学生的身体状况,做到早发现、早隔离、早报告、早治疗。(2)学生乙类传染病以肠道、呼吸道传染病居多,各学校应按要求保持室内空气新鲜,定期消毒,教师要对学生进行讲究个人卫生的教育工作,根据不同传染病的高发季节做好疾病的预防控制工作。(3)重视、开展、宣传计划免疫工作[13],做好基础免疫和加强免疫工作的同时,开展二类疫苗的接种工作,在大中小学生中形成免疫屏障,从而降低有疫苗保护的传染病的发病率。(4)加强重点人群的保护,避免易感人群与已患病人接触;纠正家长“怕落课、求瞒求改病情、让孩子带病上课”的思想,当发生疫情时应严格按照规定采取休息、停课等措施。

| [1] | 全国人民代表大会常务委员会. 传染病防治法[M]. 2004. |

| [2] | 叶勇, 苏红梅. 普洱市2006-2010年学校传染病流行特征分析[J]. 中国学校卫生, 2012, 33(10): 1224–1226. |

| [3] | 邱云青, 杨春雷, 黄艳, 等. 2011-2013年北京市宣武区中小学校传染病流行特征分析[J]. 现代预防医学, 2015, 42(12): 2130–2133. |

| [4] | 范伟钢, 陈志明, 吴丹红. 温岭市2005-2011年中小学生传染病疫情分析[J]. 中国学校卫生, 2013, 34(8): 1004–1006. |

| [5] | 邓小如, 江沅峰, 林梅艳. 龙岩市2012年15岁以下儿童法定传染病疫情监测分析[J]. 中国学校卫生, 2013, 34(11): 1387–1389. |

| [6] | 方新艳, 吕梅斋, 鲍巍巍. 永康市2008-2013年中小学生传染病流行特征分析[J]. 中国学校卫生, 2015, 36(4): 567–569. |

| [7] | 田兴国, 褚彪, 张元安, 等. 六盘水市2006-2012年学校传染病暴发的流行病学特征分析[J]. 现代预防医学, 2014, 41(18): 3326–3328, 3352. |

| [8] | 贺雄. 本市大学生艾滋感染年增百余例[Z]. 北京青年报, 2015-11-28(A05). |

| [9] | 孔庆滨, 王云, 张晓璐, 等. 大学生对艾滋病认知及性行为调查[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(9): 1252–1254. DOI:10.11847/zgggws2016-32-09-31 |

| [10] | 黄晓光, 何继绥, 田春辉. 大学生艾滋病防治知识态度行为调查[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(2): 249–251. DOI:10.11847/zgggws2015-31-02-35 |

| [11] | 陈琳, 潘晓红, 杨介者, 等. 浙江省2010-2012年学生艾滋病疫情及危险行为分析[J]. 中国学校卫生, 2013, 34(10): 1219–1221. |

| [12] | 孙小华, 崔登峰, 李学平. 庆阳市2010-2012年大、中专院校学生艾滋病性病监测分析[J]. 中国医学文摘, 2013, 30(6): 382. |

| [13] | 中华人民共和国国务院. 疫苗流通和预防接种管理条例[M]. 2005. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33