2. 同济大学附属杨浦医院全科医学系

新世纪以来,中国公共卫生越发受到重视。从2003年“非典”事件暴发后突发公共卫生事件应对体系的建立,到随后重大疾病和重点人群慢性病监测体系的初步建成[1],政府对公共卫生的投入愈发加大。但公共卫生受到众多因素影响,宏观层面的自然生态系统和复杂的社会经济环境,微观层面个体庞大的基因体系,均是复杂病因网络的组成部分[2],这也造成了公共卫生干预项目设计和开展的复杂性和难度。当前,由于缺乏对已有的研究结果进行系统的评价,无法确定这些公共卫生项目的经费、时间等投入是否价值最大化,因此,如何充分利用有限资源,最大效率地服务公众,成为卫生决策者面临的一个重要问题,而循证公共卫生(evidence-based public health,EBPH)正是解决这一问题的科学方法[3]。相较于发展中国家,发达国家的EBPH起步早,理论和实践均积累了较为丰厚的经验。本研究通过梳理发达国家的循证公共卫生发展经验,针对中国EBPH发展存在的问题,为未来中国公共卫生循证实践提出建议。

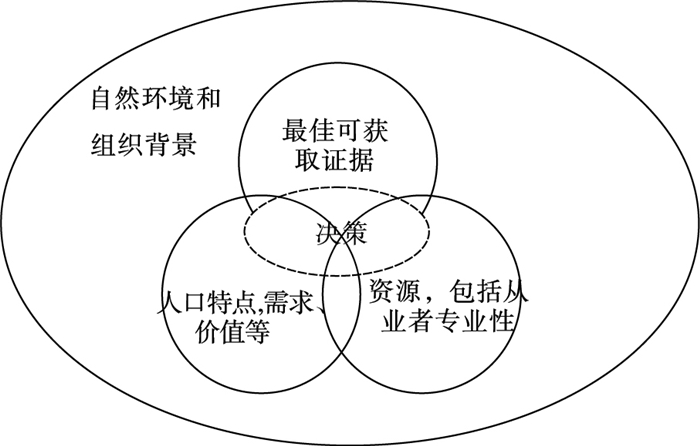

1 循证公共卫生概念及其与循证医学的区别随着循证思想和循证医学的出现及发展,EBPH应运而生。20世纪90年代,一些学者就对EBPH进行了定义,Jenicek[4]在1997年发表的综述中将EBPH定义为:谨慎地使用现有最佳证据对社区和人群的保健、疾病预防、健康维护和改进(健康促进)领域做出决策。2004年,Kohatsu等[5]认为EBPH是将循证干预与社区需求结合来提高人群健康水平的过程,该定义强调EBPH应考虑社区需求。Brownson等[6]较好概括了EBPH的特点和要素:(1)使用同行评审的最佳证据做决策(包含定性和定量研究)。(2)系统地使用数据信息系统。(3)应用程序规划框架。(4)开展社区评估和决策。(5)进行合理考核。(6)向主要利益相关者和决策者传播所学内容。此外,经过早期经验总结,很多学者一致认为EBPH应结合科学证据、研究价值、资源及环境进行循证决策(见图 1)[7]。从以上循证公共卫生的概念可得,相较循证医学(evidence-based medicine,EBM),EBPH与其在流程、主要组成要素方面均类似。但循证公共卫生的权威学者Jenicek和Brownson指出EBPH与EBM的差异在于:(1)证据类型和量不同。EBM的证据多为随机对照实验,较为科学严谨,而EBPH的证据多为观察性研究结果,在结果解释时需注意很多问题。文献显示,临床随机对照实验远多于公共卫生研究[8-10]。(2)EBPH决策过程比EBM复杂。EBM决策往往针对个人,而EBPH的决策则针对群体,决策过程不仅要考虑群体结果,还要权衡利益相关者。(3)EBPH应用领域更广泛,不同于EBM只关注临床疾病治疗。EBPH是通过一级和二级预防来实现提高人群预期寿命。聚焦范围包括:健康和健康分布;病因网络和健康的决定因素;对个人及社会的影响结果;改变健康决定因素的方法;公共卫生政策和对变化和发展的管理[11]。因此,EBPH不能完全套用EBM的理论。公共卫生领域的循证实践应建立有自己特色的理论和方法。

|

图 1 影响公共卫生循证决策因素 |

2 国外EBPH的发展历史和经验 2.1 循证策略研制阶段已积累较为丰厚经验(表 1)

| 表 1 比较不同类型科学证据 |

在循证策略研制阶段,主要是EBPH循证手段设计和相关证据积累。如Brownson等[12]提出了EBPH循证策略/手段开发的流程:(1)根据社区或人群需求确立可行的研究问题。(2)通过数据库或网站系统查阅相关综述、报告等,对信息整合,分析该问题研究现状及未来方向。(3)查找与该问题相关数据,即获取证据,这些数据可让研究者更客观评价该公共卫生问题的深度和广度,以量化分析研究问题。(4)根据之前获取的信息,研究者结合政策、经济、社会价值等方面确定针对研究问题的项目或策略。(5)确定针对研究问题的项目或策略后,制定中长期目标。(6)评价项目或策略完成情况。

从证据(循证策略/手段)来看,Brownson将其分为三类:第1类指病因及其大小,疾病严重程度以及可预防性和疾病危险因素相关的信息,如吸烟有害健康。这类证据提供针对某一疾病或危险因素“该做什么”的信息,证据数量较多;第2类是关于干预是否有效的信息,如烟草价格上涨是否降低吸烟率。这类证据给出“该实施某一干预”的信息,证据数量相对较少;第3类提供如何和在何种情况下实施干预及干预是如何被接受的信息,如烟草涨价会面临的政治挑战。这类证据提供“如何实施干预”的信息,证据数量较少(见表 1)。

现实中,Cochrane 1996年正式成立了健康促进领域,在1999年增加了公共卫生领域,有效人群水平干预的证据快速增长[13]。这一阶段对EBPH的理论完善和对证据积累,有助于了解EBPH的特点,为后期推进EBPH实践提供理论和证据基础。发达国家在这一阶段的成果对后期发展中国家EBPH发展奠定了一定基础。

2.2 循证实践阶段正处于逐步完善步骤经历了循证策略研制阶段,目前美国、澳大利亚等EBPH起步较早的国家处于循证实践阶段,该阶段任务是循证实践和传播。近年来,关于循证实践和传播的研究主要是针对特定主题的循证实践,如儿童肥胖[14-15]、慢性病防治[16-17];或对影响循证实践传播和实施的因素探索,如对传播模型的探索[18]、传播过程存在的问题。

总的来看,国外公共卫生决策与实践方面取得了一些成功经验,如1993—2003年,美国传染病协会、美国疾病预防控制中心等5个决策组织将最新流行病学证据等均投入到控制结核的实践中,到2003年美国结核发病率降低了44%,达到历史最低水平[17]。国外也采取了一些措施促进EBPH向实践转化。美国疾病预防控制中心下设的美国预防服务组在这方面做出了有益的实践,通过制定《社区预防服务指南》来引导公共卫生专业人员,《社区预防服务指南》被认为是公共卫生的“必备手册”,对教育、科研与公共卫生实践有重要影响[10]。此外,为提高公卫工作者EBPH技能开展了各类培训,如2002年圣路易斯大学公卫学院将博士生的EBPH课程做成光盘,供卫生机构培训学习使用[17]。

虽然EBPH得到了很多专业人士的认同,也取得了一些成果,但在实践传播中仍面临来自政治、资金和人力方面的挑战。政治方面,决策制定通常是在广义知识和利益相关者需求的基础上很快完成的。主流政治意识有时可能与科学建议相悖[19],没有相关知识背景的决策者可能会对循证结果持怀疑态度[19-20]。公共卫生机构在推进或实施循证实践时还会受到其他利益相关者阻碍。资金方面,各级政府的公共卫生资金大部分都有分类并严格控制资金使用[6]。此外,人力方面也面临很大挑战,公卫工作者的教育和相关培训背景复杂[17],约50%的公卫工作者接受过正式的公共卫生课程(如流行病学或健康教育)培训,从公共卫生学院或其他公卫机构的培训项目中正式毕业的则更少。另外,工作人员相关实践能力不足,这很大程度上也阻碍了对EBPH实践的推进[6]。

3 EBPH在中国的发展现况及存在不足 3.1 循证理念在中国公共卫生领域的已有应用随着经济发展和社会进步,EBPH在我国得到了一定发展,由中国循证医学中心和美国南加州大学社会工作学院的Hamovitch人类服务研究中心合作建立了我国的第一个循证证据库——中国循证决策与政策证据库,致力于推广循证决策方法在宏观循证决策方面的应用发展。2014年该证据库的子库中国老年心理健康循证证据库于兰州大学正式建立[21]。另外,不少学者探讨了公卫循证决策的重要性,并引入了一些国外理论,就EBPH在某些专题如慢性病防治中的应用进行探讨[22]。但总的来说,这类研究还较为零散。此外,我国已初步建成覆盖各类主要健康问题、重点人群及生命全程的疾病监测系统。监测系统包括传染病监测、慢性非传染病及相关危险因素监测、其他健康相关监测系统。我国公共卫生监测系统的建立,为了解疾病发生规律、衡量疾病负担、评价防控效果和循证决策提供了有力证据。

3.2 中国EBPH发展面临的问题梳理系统回顾发现,虽然EBPH在我国得到一定发展,但目前仍处于循证策略研制阶段。公共卫生领域的循证决策实践方面,循证意识与多数发达国家相比较弱,在公共卫生决策中还未真正发挥有效作用[23-24]。(1)缺乏循证研究的系统理论框架。规范有效地开展EBPH需要循证研究的系统理论框架,包括操作流程、证据类型和方法选择等的指导,而目前我国公卫领域的循证指标和规范发展缓慢,公共卫生相关指南及技术规范基本是专家意见,有些领域甚至还存在空白。这造成EBPH运用存在循证评估框架不明,证据没有标准对照等问题。缺乏规范的系统理论框架指导,得到的循证结果在循证决策中的价值也大打折扣[25-26]。(2)缺乏公共卫生决策数据库和优质证据。我国目前循证决策仍主要依赖Cochrane协作网的决策数据库,但Cochrane协作网等目前对发展中国家的资料收集较少[27-28],而公共卫生决策有很强的地域性。因此,发展属于我国的EBPH决策数据库非常必要[22]。我国慢性非传染性疾病专题调查、全国营养状况调查等流行病学调查等均是若干年开展1次,有待加快区域性慢性病及行为危险因素监测系统建设以实现相关数据的长期动态监测与利用。此外,针对重大健康问题的二次研究专题数据匮乏[25, 29]。我国EBPH证据的质量及数量有待提高。(3)相关工作者循证意识和能力较弱。我国公卫工作者和卫生决策管理人员循证意识还较薄弱[30],通常在决策中研究人员课题的提出并非根据卫生服务的需求,这导致不能从根本上保证所获得的证据有利于公共卫生问题的解决及问题解决的科学性[31]。目前国内在EBPH的研究设计中,多处于模板式的文献评价阶段,对研究对象的背景和相关影响思考不足,故不能灵活运用国外成熟的如经济学评价、健康影响评价等方法[25, 32]。此外,各级卫生决策者综合运用决策证据的能力也有待提高。(4)缺乏政府支持与稳定的资金。同发达国家一样,我国EBPH发展也缺乏资金支持。由于政府资金往往随热点问题而发生变动,且与当权者对EBPH的重视程度有关,这就导致研究经费不稳定,使EBPH的发展受限。EBPH研究缺乏资金与我国政府存在“重临床,轻预防”的现象有很大关系,导致政府对公共卫生资助有限,不能满足EBPH的发展。(5)缺乏部门合作。由于公共卫生问题涉及范围广,故在EBPH开展中应注重多学科、多部门交叉,而我国目前存在研究人员构成单一的问题,使研究结果缺乏可信度。另一方面,研究者、决策者缺乏交流合作,使得相关研究结果不能在决策中发挥作用。

4 新公共卫生形势下中国未来发展EBPH的建议 4.1 加强循证研究的系统理论框架建立学习发达国家相对完善的循证理论和循证方法,国外EBPH中对疾病评价、经济学评价、健康影响评价等方法和循证证据均运用成熟,我国EBPH的研究中应增加研究方法和证据的应用,以增强EBPH研究结果。需要注意的是,应结合我国国情完善EBPH的理论。

4.2 优质证据积累和构建公共卫生决策数据库EBPH项目的实施应紧密结合我国公共卫生重大专项、医改、社区卫生服务、医养结合等重大改革实践,服务于国家目标,提升绩效。一方面拓宽证据类型,包括专家共识、咨询意见、模型推算结果等都可作为公共卫生决策证据[33];另一方面提高证据质量。借鉴国外数据库的成功经验,分析国外数据库侧重点,根据我国情况建立符合需求的高质量决策数据库。此外,充分利用大数据和信息技术,强化我国公卫决策数据库的建立。完善证据和数据库,是后期我国循证决策阶段能更好发展的前提。

4.3 增强循证意识,注重人才培养根据国外经验及我国现状,更好地实现EBPH实践和传播,需增强相关人员循证意识及能力。故应针对不同岗位工作者,开展EBPH专项培训,例如:如何选择干预,如何设计研究,以及监督实施等。通过培训可加强工作者的循证意识及对EBPH理论和方法的掌握。

医学院校应设立如EBPH方法学等相关课程,增加学生实践机会,以加强人才储备。只有增加教育与培训投入,提高高校、科研机构研究水平和政策转化能力,才能更好进行循证实践和推广。

4.4 加强政府支持及资金投入研究者除进行相关研究外,应加强与政府沟通,有效的沟通可加强政府对EBPH的认识,同时可了解政府需求,主动提供证据促进循证决策发展。另外政府重视EBPH在决策中的作用,增加对公共卫生的投入,根据公共卫生研究的特点和社会需求有针对性的设立长期资金支持。

4.5 加强各部门交流合作一方面,学习国外研究团队多学科、多部门交叉的特点,改变国内研究人员构成单一,循证证据多限于文献的现状。另一方面,根据发达国家经验,我国未来要有效根据循证结果制定决策,还需加速政策制定者和研究者在政策制定过程中角色的转变,搭建证据交流平台,加强政策制定者与研究者之间的交流,建立证据生产、归纳总结和利用的良性循环[28]。

| [1] | 李立明. 新中国公共卫生六十年的成就与展望[J]. 中国公共卫生管理, 2014, 30(1): 3–4. |

| [2] | 李立明, 吕筠. 公共卫生领域热点问题回顾[J]. 中国公共卫生, 2002, 18(11): 1281–1283. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2002.11.001 |

| [3] | 左群, 范金山, 刘辉. 从循证公共卫生看流行病学研究证据生产现状[J]. 现代预防医学, 2010, 37(20): 3833–3834. |

| [4] | Jenicek M. Epidemiology, evidence-based medicine, and evidence-based public health[J]. Journal of Epidemiology, 1997, 7(4): 187–197. DOI:10.2188/jea.7.187 |

| [5] | Kohatsu ND, Robinson JG, Torner JC. Evidence-based public health:an evolving concept[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2004, 27(5): 417–421. |

| [6] | Brownson RC, Fielding JE, Maylahn CM. Evidence-based public health:a fundamental concept for public health practice[J]. Annual Review of Public Health, 2009, 30(30): 175–201. |

| [7] | Rimer BK, Glanz DK, Rasband G. Searching for evidence about health education and health behavior interventions[J]. Health Education and Behavior, 2001, 28: 231–248. DOI:10.1177/109019810102800208 |

| [8] | Chou SC. Evidence-based public health[J]. International Journal For Quality In Health Care, 2003, 15(5): 443–444. DOI:10.1093/intqhc/mzg060 |

| [9] | Oldenburg BF, Sallis JF, Ffrench ML, et al. Health promotion research and the diffusion and institutionalization of interventions[J]. Health Education and Research, 1999, 14: 121–130. DOI:10.1093/her/14.1.121 |

| [10] | Taubes G. Looking for the evidence in medicine[J]. Science, 1996, 5(272): 22–24. |

| [11] | 苏雪梅. 公共卫生领域中的循证医学[J]. 预防医学情报杂志, 2003, 19(2): 128–137. |

| [12] | Brownson RC, Gurney JG, Land GH. Evidence-based decision making in public health[J]. Public Health Management Practice, 1999, 5(5): 86–97. DOI:10.1097/00124784-199909000-00012 |

| [13] | Laurie M. Evidence-based public health policy and practice:promises and limits[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2005, 28(5 Suppl): 226–230. |

| [14] | Brownson RC, Colditz GA, Proctor EK.Dissemination and implementation research in health:translating science to practice[M]//New York:Oxford University Press, Dissemination and implementation research in health:translating science to practice, 2012:55-71. |

| [15] | Brennan LK, Brownson RC, Orleans CT. Childhood obesity policy research and practice evidence for policy and environmental strategies[J]. American Journal of Preventive Medicien, 2014, 46(1): e1–16. DOI:10.1016/j.amepre.2013.08.022 |

| [16] | Green LM, Ottoson JM, MGarcia J, et al. Diffusion, dissemination and implementation of evidence based public health[J]. Annual Review of Public Health, 2009, 30: 151–174. DOI:10.1146/annurev.publhealth.031308.100049 |

| [17] | Lavis JN, Robertson D, Woodside JM, et al. How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers?[J]. The Milbank Quarterly, 2003, 81(2): 221–248. DOI:10.1111/milq.2003.81.issue-2 |

| [18] | Margreet A. Teaching evidence-based public health to public health practitioners[J]. Annals of Epidemiology, 2005, 15(7): 540–544. DOI:10.1016/j.annepidem.2004.09.001 |

| [19] | Rychetnik L. A glossary for evidence based public health[J]. Journal of Epidemiology and Community Health, 2004, 58(7): 538–545. DOI:10.1136/jech.2003.011585 |

| [20] | Choi BC, Pang T, Lin V, et al. Can scientists and policy makers work together?[J]. Journal of Epidemiology and Community Health, 2005, 59: 625–627. |

| [21] | Brownson RC, Royer C, Ewing R, et al. Researchers and policymakers:travelers in parallel universes[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2006, 30(2): 164–172. DOI:10.1016/j.amepre.2005.10.004 |

| [22] | 童峰, 林移刚, 张冲. 循证决策:一种忠于证据的公共卫生决策模式[J]. 医学与哲学, 2015, 36(525): 4–7. |

| [23] | 周婷, 王婉宜, 孙晓蒙, 等. 中国7~18岁儿童青少年超重肥胖危险因素meta分析[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(10): 1444–1448. DOI:10.11847/zgggws2016-32-10-39 |

| [24] | 于菲菲, 吴骋, 马修强, 等. 循证公共卫生决策数据库的发展现状与展望[J]. 中国卫生统计, 2013, 30(3): 448–452. |

| [25] | 李汉帆, 张瑜. 循证医学及在公共卫生的应用[J]. 公共卫生与预防医学, 2006, 17(6): 1–4. |

| [26] | 王朝昕, 姜成华, 刘蕊, 等. 循证理念引入慢性病防治的必要性分析[J]. 中国全科医学, 2013, 16(8A): 2627–2629. |

| [27] | 李幼平, 杨晓妍. 我国公共卫生领域的循证决策与管理-挑战与探索[J]. 中国循证医学杂志, 2008, 8(11): 945–950. DOI:10.3969/j.issn.1672-2531.2008.11.013 |

| [28] | Waters E, Doyle J. Evidence-based public health:cochrane update[J]. Journal of Public Health Medicine, 2003, 25(1): 72–75. DOI:10.1093/pubmed/fdg015 |

| [29] | 李立明. 关注循证公共卫生决策[J]. 中华流行病学杂志, 2006, 27(1): 1–4. |

| [30] | 方立亿, 匡绍华, 姜宝法. 树立循证理念, 实践循证卫生决策[J]. 中国卫生事业管理, 2008, 25(10): 655–656. DOI:10.3969/j.issn.1004-4663.2008.10.002 |

| [31] | 张一鸣. 循证公共卫生的概念与操作步骤[J]. 中国卫生产业, 2010, 7(3): 85–87. |

| [32] | 王娜, 姜宝法. 循证公共卫生决策的发展现状及其前景[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(10): 1272–1274. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2006.10.068 |

| [33] | 胡善联. 循证卫生决策研究方法介绍[J]. 中国循证医学杂志, 2007, 7(2): 142–146. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33