2. 同济大学医学院;

3. 南通大学医学院;

4. 同济大学经济管理学院

随着中国疾病模式的转变,公共卫生领域借鉴转化医学思维,利用循证手段科学预防疾病的重要性愈发凸显[1]。但作为新兴手段,目前循证慢性病防控研究仅停留在重要性探讨阶段,如何促进该方法广泛实践,是摆在研究者和决策者面前的难题。处于起步阶段,亟需一套科学系统的理论模型作为理论指导。基于此,本研究系统梳理、总结了国外公共卫生领域循证手段推广的理论模型,并结合我国发展特点,构建出适合我国公共卫生人员开展循证慢性病防控实践的理论模型。

1 国外公共卫生领域循证实践模型的演变和发展当前,慢性病循证防控并无影响力较强的理论模型,但公共卫生领域的经典模型却较多,如美国学者Glasgow等(1999)[2]所提出的覆盖-有效性-采取-执行和维持模型(reach, efficacy, adoption, implementation, maintenance,RE-AIM模型)、Rogers[3]的创新扩散理论(diffusion of innovations)、Feldstein等(2008)[4]的实用、稳健的执行和可持续模型(practical, robust implementation and sustainability model,PRISM模型)。这些模型均注重从某项循证手段的应用和推广过程、影响因素来分析。以下按照时间顺序,分别介绍这些模型。

1.1 侧重评价创新推广程度的RE-AIM理论模型RE-AIM模型旨在全面衡量某个新项目或政策的推行程度,所衡量的5个维度包括覆盖(reach)、有效性(effectiveness)、采取(adoption)、执行(implementation)和维持(maintenance)[2]。覆盖是指愿意参加某个创新项目或政策的人群数量,即覆盖面;有效性指代创新项目所产生的效果,包括潜在负面影响、生存质量和经济效益;采取则是采纳了干预措施的机构和个体的人数与比例,关注的内容是项目实施目标、实施机构和实施者;执行则为组织层面的评价指标,指干预措施按预期内容进行实施的程度,而这最少需要收集半年到1年的资料,关注的内容是具体干预实施与项目方案的一致性和成本花费;维持指项目成为个体或组织常规活动并落实为制度的持续程度,关注的是更长一段时间后项目在个体和组织的持续效果[5]。RE-AIM框架的优势在于不同于传统的基于效果的评价,该模型通过对目标人群覆盖情况、干预活动的效果、机构的参与情况、干预要素的实施情况、项目的长期维持情况的多维度评价,涵盖了过程、结果和效果评价三方面要素,属于较为全面的项目评价模型。

现如今,RE-AIM理论已被广泛用于西方国家公共卫生和项目评价的各个领域,包括糖尿病防控、烟草控制、妇幼保健等[5-7]。Glasgow等[2]引入RE-AIM方法,评价了公共卫生管理者利用打电话和邮寄宣传材料等方式开展控烟干预的项目,评价领域包括项目开展的可及性、实施情况、成本等多个方面。虽然项目效果多不显著,但在可及性和实施情况方面提供了积极启示,为社区开展该类新项目提出了改进建议。应该说,应用RE-AIM框架进行干预项目开展的评价研究,在获知项目推广应用程度的同时,也可以为卫生决策部门和相关机构调整项目内容和策略提供科学依据。

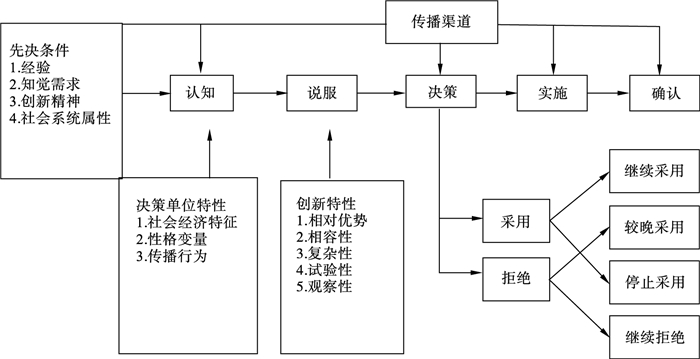

1.2 侧重衡量影响因素的创新扩散理论(图 1)

|

图 1 创新扩散理论模型(Rogers, 2003) |

创新扩散的概念由Rogers(1962)提出,该理论在此后不断得以完善。创新扩散理论旨在研究如何将某项创新项目,通过一定的传播过程和渠道尽快扩散至实践中,从而为某些特定社会成员所了解和采用[8]。Rogers[3]认为,一项事物的创新决策过程可分为认知、说服、决策、实施和确认这5个阶段。由此,创新扩散被定义为以一定的方式随时间在社会系统的各种成员间进行传播的过程,这样,扩散过程就由创新特征、传播渠道、时间和社会系统4个要素组成。这些要素也成为创新采纳和推广的影响因素。其中,最主要的影响因素是创新的基本属性,包括相对优势、相容性、复杂性、可实验性和可观察性。某个新项目的特征对扩散速度和扩散模式有较大影响,因为社会系统成员感受到的创新特征会影响其对该新项目的使用。而传播渠道方面,大众媒体是常见的传播方式。社会系统要素界定了创新扩散的范围,创新采用主体是社会系统中的成员,成员之间的人际关系网络影响了创新信息的传播、成员之间的决策相互影响。社会系统中的意见领导者在创新扩散过程中扮演重要角色。创新扩散理论的基本框架见图 1所示。

国际上,该理论已被广泛应用于社会学、人类学、公共卫生学、传播学、教育学等领域[8-9]。公共卫生领域,该理论被用于评估循证实践的阻碍因素,由此针对性设计推进项目的干预措施[10-11]。但在国内,该理论框架的应用研究较为滞后。医务人员角度,叶赟等(2012)[12]讨论了创新扩散理论对于护士开展循证实践的意义,而其他研究多集中于对居民健康教育干预研究方面,如郭新艳(2015)[13]应用大众传播媒体、人际传播方式、意见领袖和变革者等手段对社区居民进行干预,旨在促进居民体育健身行为。梳理来看,该理论尚未被应用于促进公共卫生人员循证实践的分析及实证研究[13-14]。

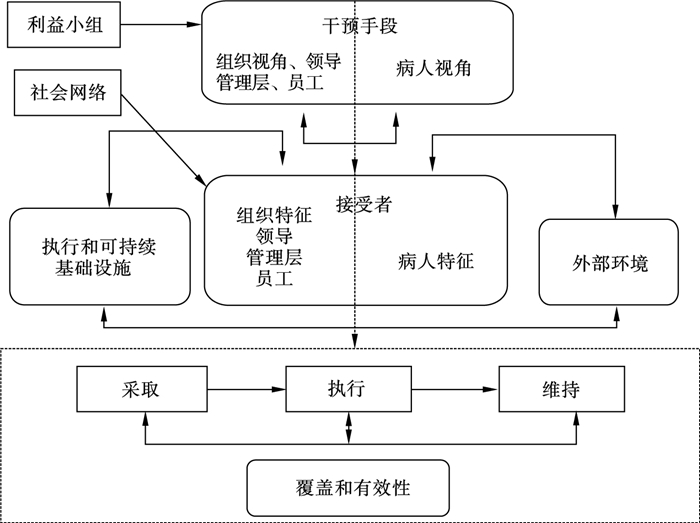

1.3 综合角度开展评价的PRISM理论模型(图 2)

|

图 2 PRISM模型(Feldstein等,2003) |

2008年,循证公共卫生知名学者Feldstein和Glasgow开发了专门针对卫生项目或政策传播的PRISM理论框架[4]。该模型将衡量指标与相关影响因素纳为体系内元素,衡量指标同时包括过程性和结果性项目(图 2)。指标方面,基于Glasgow的RE-AIM理论模型,同样包含覆盖(reach)、有效性(effectiveness)、采取(adoption)、执行(implementation)和维持(maintenance)指标。但是整体模型更加突出了过程性指标和结果性指标的区别。影响因素方面,认为干预手段本身、接受者、执行和可持续基础设施、外部环境等是核心影响要素。不同于创新扩散理论,PRISM模型更是结合了卫生项目的特点,将患者也作为可能的利益群体加以分析。

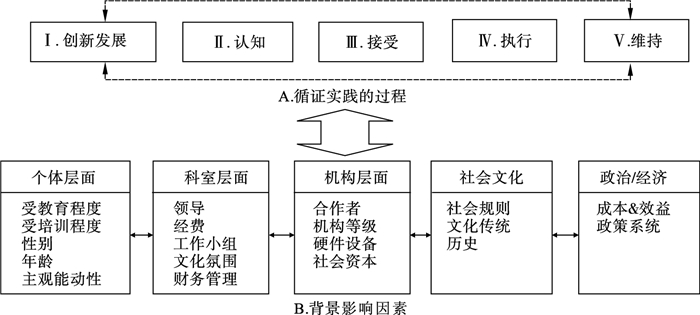

2 国外慢性病防控领域循证实践和推广理论框架的形成(图 3)

|

图 3 循证慢性病防控实践和推广的理论模型(Brownson,2009) |

以上分析显示,RE-AIM模型与创新扩散理论均旨在分析和促进某创新项目的推广,前者侧重评价推广程度,后者重点分析影响因素,存在一定局限性。而PRISM理论模型虽然较为全面地分析了推广环节与影响因素,并且研究对象相对更为广泛,缺乏对各环节不同因素的突出、归类和细化。考虑到慢性病防控循证项目或政策的推广与其他广义项目相比特异性更强,包括发展阶段和具体影响因素。因此,Brownson等[15]从促进公共卫生从业者个体利用循证项目或政策的角度出发,基于此前模型,提出了循证慢性病防控实践和推广的理论模型(图 3),该模型阐述了循证实践的逻辑过程,并系统归纳各环节可能的影响因素。

同创新扩散理论一样,Brownson等[15]认为慢性病防控项目作为创新,其使用和推广活动并不是即时性的行为,而是连续动态的过程。由此,慢性病防控实践和推广过程包括创新发展、认知、接受、实施和维持5个环节。而新的防控项目的实施其实是一项个体行为,受到个体和环境的影响,系统归类了个体、科室、机构、社会文化和政治经济等不同层面的影响因素,使得公共卫生从业人员开展循证实践的影响因素更为清晰和系统化。(1)创新发展(innovation development)阶段,公共卫生从业者需要就慢性病循证项目设计或诊断指南等证据给予反馈,即完善创新项目或政策。(2)认知(awareness)旨在使公共从业者充分了解相关项目或政策,明晰使用证据的场地和情境。(3)接受(adoption)意味着现有条件下,从业者可以明确作出利用科学证据解决具体问题的决定。通常,这一阶段受个体决策意识的影响较大,包括个体的受教育程度、培训程度、主观能动性等。(4)实施(implementation)阶段,意味着公共卫生从业者在现有条件下,作出充分利用科学项目或政策的活动,用证据来解决实际难题并发现使用过程中的注意事项,从而为这些证据调整作铺垫。由于实施需要环境的支撑,因此科室层面和机构层面因素是直接的影响因素,包括领导支持、经费保障和文化氛围等。(5)维持(maintenance)阶段是指如何将循证实践活动持久化,该环节旨在将循证实践变为个体常规活动。同样,这一环节受到个体、组织、社会环境等多重因素的制约。

整体来看,循证慢性病防控实践和推广模型清晰地展示了个体应用某创新项目或政策的行为逻辑发展及各个阶段的影响因素。由于公共卫生项目或政策实施的复杂性,各阶段所受到的影响因素并不是单一的,而是复杂多重的。所形成的分析框架,将有助于推进我国公共卫生从业人员对循证慢性病防控项目的使用。

3 对中国慢性病防控领域循证实践和推广理论框架的思考根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》、国务院《关于深化中央财政科技计划(专项、基金)管理改革方案》和《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》的总体要求,慢性病特别是重大慢性病防控研究重点专项正式进入实施阶段。主要研究领域包括基础研究、临床转化、循证评价、示范应用一体化布局,重点突破一批重大慢性病防治关键技术,搭建重大慢性病研究公共平台,建立健全重大慢性病研究体系和创新网络。而这些,则正贯穿着慢性病循证防控的应用和推广的研究主线。

理论是实证开展的先导,循证慢性病防控实践和推广必须依赖于一定的概念框架。在我国尚缺乏有效的循证慢性病防控实践理论模型的背景下,开发循证慢性病防控的实践模型具有重要的现实意义。而尽管国外先进的理论框架业已确立,但是慢性病防控领域的针对性模型仅有Brownson提出,尚未成熟。考虑到我国循证慢性病防控处于起步阶段,且我国干预实施的具体背景环境不同。因此,一方面是借鉴国外经典创新项目转化理论——REAIM理论模型、创新扩散理论,特别是Brownson的慢性病防控实践推广模型来指导理论模型构建。另一方面,构建过程中,应结合我国慢性病防治开展的现实背景、促进和阻碍因素,确立能有效指导我国慢性病防治循证实践的理论模型,确保研究的可操作性和适用性。

由于慢性病防控涉及慢性病、环境卫生、健康教育、卫生管理等多领域,相应干预也更为复杂。文献视角初步分析得知,发现我国慢性病防控项目或政策的创新发展本身、传播渠道和包括个体、组织与政府的社会系统均存在不同程度问题。下一阶段,迫切需要从实证角度,对已有循证慢性病防控实践的影响因素进行定性和定量论证。通过实证论证,将更多可能的系统要素纳入模型,确立相关影响因素集。在完善模型的同时,也使得模型能更好地指导公共卫生人员开展慢性病防治循证实践工作。

| [1] | 田传胜, 王欣. 注重流行病学研究成果的转化[J]. 中华流行病学杂志, 2012, 33(8): 759–762. |

| [2] | Glasgow RE, Vogt TM, Boles SM. Evaluating the public health impact of health promotion interventions:the RE-AIM framework[J]. American Journal of Public Health, 1999, 89(9): 1322–1327. DOI:10.2105/AJPH.89.9.1322 |

| [3] | Rogers EM. Diffusion of innovations[M].5th ed. New York: Free Press, 2003: 5-18. |

| [4] | Feldstein AC, Glasgow RW. A practical, robust implementation and sustainability model(PRISM)for integrating research findings into practice[J]. Joint Commission Journal on Quality Patient Safety, 2008, 34(4): 228–243. DOI:10.1016/S1553-7250(08)34030-6 |

| [5] | Jilcott S, Ammerman A, Sommers J, et al. Applying the RE-AIM framework to assess the public health impact of policy change[J]. Annuals of Behavioral Medicine, 2007, 34(2): 105–114. DOI:10.1007/BF02872666 |

| [6] | Glasgow RE, Nelson CC, Strycker LA, et al. Using RE-AIM metrics to evaluate diabetes self-management support interventions[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2006, 30(1): 67–73. DOI:10.1016/j.amepre.2005.08.037 |

| [7] | Estabrook B, Zapka J, Lemon SC. Evaluating the implementation of a hospital work-site obesity prevention intervention:applying the RE-AIM framework[J]. Health Promotion Practice, 2012, 13(2): 190–197. DOI:10.1177/1524839910385897 |

| [8] | Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, et al. Diffusion of innovations in service organizations:systematic review and recommendations[J]. The Milbank Quarterly, 2004, 82(4): 581–629. DOI:10.1111/milq.2004.82.issue-4 |

| [9] | Dearing JW. Applying diffusion of innovation theory to intervention development[J]. Research on Social Work Practice, 2009, 19(5): 503–518. DOI:10.1177/1049731509335569 |

| [10] | Brett JLL. Organizational integrative mechanisms and adoption of innovations by nurses[J]. Nursing Research, 1989, 38(2): 105–110. |

| [11] | Kovach CR, Morgan S, Noonan PE, et al. Using principles of diffusion of innovation to improve nursing home care[J]. Journal of Nursing Care Quality, 2008, 23(2): 132–139. DOI:10.1097/01.NCQ.0000313762.79396.ec |

| [12] | 叶赟, 张兰凤. 创新扩散理论及其在循证护理实践中的应用进展[J]. 护理学杂志, 2012, 27(18): 91–93. DOI:10.3870/hlxzz.2012.18.091 |

| [13] | 郭新艳. 创新扩散理论在城镇居民体育健身行为干预研究中的应用[J]. 现代预防医学, 2015, 42(13): 2375–2379. |

| [14] | 陈婉珍, 方曙, 赵正言. 创新扩散理论在少年儿童健康教育实践中的应用[J]. 中华护理杂志, 2006, 41(11): 1033–1034. DOI:10.3321/j.issn:0254-1769.2006.11.029 |

| [15] | Brownson RC, Fielding JE, Maylahn CM. Evidence-based public health:a fundamental concept for public health practice[J]. Annual Review of Public Health, 2009, 30(1): 175–201. DOI:10.1146/annurev.publhealth.031308.100134 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33