国内现仍存在严重的食用油脂掺假、掺伪及“地沟油”滥用等食用油脂安全问题,2011年底国家卫生部2轮公开征集“地沟油”检测方法762份[1-2],后经论证特异性均不强,至今尚缺特异有效的食用油脂类别辨析和地沟油科学鉴定方法[3-4],色谱技术的高分离度和灵敏度在甄别地沟油或掺杂食用油检测方面应有做为,本研究小组参照国家标准等文献逐步建立可靠的脂肪酸检测方法[5]。现介绍测定脂肪酸组成方法的优化建立和6类动物油脂、食用调和油、红花油和地沟油等9类119份脂肪酸组成测定、指纹库构建、油脂类别解析鉴别等研究如下。

1 材料与方法 1.1 仪器、试剂与试样 1.1.1 仪器CP 3800型气相色谱仪带氢火焰离子化检测器(flame ionization detector,FID,美国Varian公司),7890 A型气相色谱仪带FID(美国Agilent公司);大、小口径强极性交联聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)毛细柱(30 m×0.530 mm×0.50 μm、30 m×0.32 mm×0.25 μm,美国Agilent公司)。

1.1.2 试剂1.0 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液,14%~16%三氟化硼-甲醇溶液,饱和氯化钠溶液, 以上溶液均系使用分析纯配制;正庚烷、正己烷、氯仿、甲醇均为AR;脂肪酸甲酯标准品纯度>99%(美国Sigma公司);脂肪酸甲酯标准混合溶液(美国Supelco公司)。

1.1.3 试样15份牛油、15份羊油、20份猪油、6份鸭油、7份鸡油系购自山东省内超市对应肉类品种经加热炼制、溶剂室温冷提取后(1+1) 配制而成;3份红花油自省内超市购买,32份海鱼虾混合油系近年省内送检样品筛选留样,14份食用调和油系山东省食品安全抽检样品,7份地沟油系山东省食品安全办公室提供,共计9类合计119份油脂。

1.2 色谱条件(1) 色谱条件1:CP 3800-FID,大口径强极性PEG毛细柱;载气:高纯氮,流速:10 mL/min,尾吹:20 mL/min;柱温程序升温方式:初始温度170 ℃,保持3 min,以6 ℃/min速度升至220 ℃,保持14 min。进样口温度260 ℃,检测器温度300 ℃,不分流\分流模式0.25 min后分流、分流比1:10,进样量1 μL。(2) 色谱条件2:7890 A-FID,小口径强极性PEG毛细柱;载气:高纯氮;载气流速:2.5 mL/min,尾吹:28 mL/min;柱温程序升温方式:初始温度120 ℃,保持3 min,以10 ℃/min速度升至220 ℃,保持13 min。进样口温度260 ℃,检测器温度300 ℃,分流比1:15,进样量1 μL。

1.3 样品前处理将购买的各种肉类油脂(≥300 g)首先用绞肉机绞碎或切成碎末混匀分成2份,对应编号A、B类塑料袋密封,冷冻保藏。A类油是取≥100 g各种肉类脂肪加热炼制而成;B类油是用有机溶剂提取的各种肉类中的油脂:取约30.0 g放入100 mL具塞试管中加入甲醇和氯仿各40 mL,浸提12 h,次日将具塞试管中的混合物通过漏斗过滤于100 mL具塞试管中,并用30 mL氯仿分2次重复提取残渣,此提取液并入同一试管中,残渣弃去,在具塞试管中加入20 mL蒸馏水,来回倒置2次,静置过夜分层,次日用吸管取出上层液,下层滤于干燥洁净烧杯中,无水硫酸钠干燥,最后通氮气吹去溶剂而成,所得油脂4 ℃冷藏备用。取样时凝固的动物油脂60 ℃水浴融化混匀后可取样、液体油样室温可直接用玻璃吸管吸取。

1.4 脂肪酸甲酯的制备三氟化硼-甲醇甲酯化法:参照国家标准方法[6]称取3滴油脂0.060~0.100 g样品,置离心管中,加1 mL正己烷摇匀,加2 mL1.0 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液,65 ℃水浴加热10 min,期间振揺3次,至油滴完全消失充分皂化,冷却后加2 mL三氟化硼-甲醇溶液(通风橱内操作),55 ℃水浴加热10 min甲酯化。冷却后加入4.0 mL正庚烷,再加入2 mL饱和食盐水,振摇1 min,3 000 r/min离心10 min分层,取上清液供气相色谱测定用或可4 ℃冷藏(3 d内)。

1.5 脂肪酸组分定性各种脂肪酸甲酯标准品单品、混合液和甲酯化后的样液采用相同的色谱条件进样,采集色谱图,以各种脂肪酸甲酯标准品保留时间确定试样中脂肪酸组成组分。

1.6 脂肪酸组分定量计算定量根据文献面积归一法[7],即在气相色谱图中溶剂峰不积分、检测出所有脂肪酸甲酯的峰,对所有脂肪酸甲酯峰面积求和,单个脂肪酸甲酯峰面积占总脂肪酸甲酯峰面积的相对百分数即是其占油脂中总脂肪酸的百分含量。

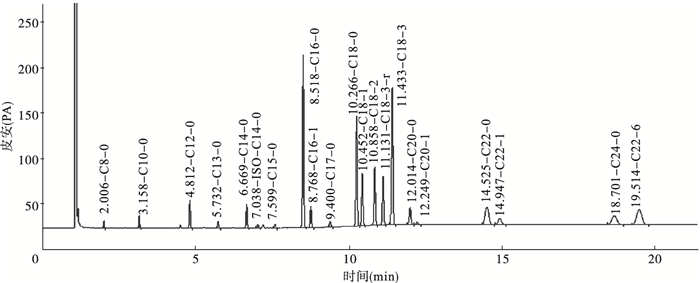

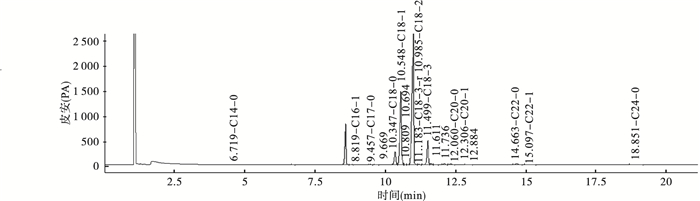

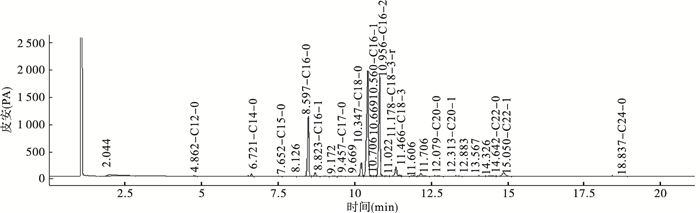

2 结果 2.1 实验条件确定(图 1~3)

|

图 1 脂肪酸混合标准液强极性小口径毛细柱气相色谱图 |

|

图 2 72号地沟油脂肪酸组成毛细管柱气相色谱图 |

|

图 3 70号地沟油脂肪酸组成气相色谱图(20130703) |

2.1.1 柱型确定

强极性大小口径PEG-WAX型毛细柱,脂肪酸甲酯标准混合溶液和油脂试样甲酯化后上清液的气相色谱分离色谱图见图 1~3所示。图 1为使用小口径(0.32 mm)强极性毛细柱分离21种脂肪酸混合标准液气相色谱图,图 2为使用小口径强极性毛细柱分离72号平阴地沟油脂肪酸组成毛细管柱气相色谱图,图 3为使用小口径强极性毛细柱分离70号地沟油脂肪酸组成毛细管柱气相色谱图。三色谱图横坐标单位为分钟(min)、纵坐标单位为皮安(pA)。

2.1.2 仪器进样测定条件(表 1)| 表 1 3浓度水平标准品的峰面积及稳定性 |

将高、中、低3浓度的C18:3甲酯标准溶液平行6次进样测定,考察仪器及进样稳定性。使用7890A仪器氢焰及小口径强极性交联PEG毛细柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm)进样高、中、低3水平样品的相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)值均 < 3%,在实验误差允许范围内同样用CP 3800仪器氢焰使用大口径强极性交联PEG毛细柱(30 m×0.53 mm×0.50 μm)进样RSD值亦均 < 3%。

2.1.3 2种柱型两仪器色谱条件测试试样结果比对(表 2)| 表 2 2种柱型2种仪器色谱条件的脂肪酸组成测定结果比对(%) |

使用053 mm-CP 3800,0.32 mm-7890 A 2种仪器色谱条件对3份红花油进行比对实验。2仪器两柱测定21种脂肪酸组成结果一致,所有脂肪酸合计均达99%,表明本研究优化的2种色谱条件1和2测定具有结果一致性、稳定性,均能满足实验要求可用,结果亦显示面积归一法的稳定性、可靠性。以后试样测定结果可加和取均值。

2.1.4甲酯化条件及甲酯化后的溶液稳定性考察甲酯化条件参照文献[5]和GB/T17376[6]建立的条件甲酯化。分别取0.1 g的鱼油样品5份,甲酯化条件同前1.4,反应时间分别为5、8、10、15和20 min。平行测定3次取均值。甲酯化反应8 min后峰面积基本不变,表明试样脂肪酸甘油酯8 min内甲酯化反应已完全,本研究将甲酯化时间定为10 min。试样甲酯化处理后,分别在室温和冷藏条件下放置2、4、6、8、12 h和1、2、3 d,而4 ℃冷藏状态下样液所测峰面积变化小,表示样液稳定。

2.2 标准曲线方程(表 3)| 表 3 3种脂肪酸甲酯标准溶液的线性关系 |

分别将20.0 mg/mL的脂肪酸甲酯标准溶液C18:3、C20:5、C22:6用正庚烷逐级稀释成浓度为(20.0、10.0、4.0、2.0、1.0、0.5、0.20、0.10、0.05) mg/mL,在选择的色谱条件1下进行测定,每个测定3次,取峰面积平均值,分别以脂肪酸的峰面积(Y)对其浓度(X,mg/mL)绘制标准曲线,相关系数r>0.999,表明线性关系良好,显示3种脂肪酸甲酯高、中、低各水平浓度在氢焰上响应良好,且相应相近。

2.3 方法检出限以S/N=3确定方法检出限,以小口径(0.32 mm)毛细柱计,C18:3(α)质量检出限为0.5 ng,C20:5质量检出限为0.7 ng,C22:6质量检出限为1.0 ng。两柱型条件各种脂肪酸甲酯定量限均可达0.03%,可满足GB1534、GB1535、GB1356等多个食用油脂标准规定。

2.4 方法回收率和精密度试验 2.4.1 回收率和重复性试验(表 4)| 表 4 方法回收率和精密度(n=6) |

向已知浓度的试样溶液中分别加入一定量的低、中、高浓度的C18:3、C20:5、C22:6甲酯标准液,甲酯化处理,重复6 d。回收率均值为95.3%~98.5%。日间精密度为1.67%~2.94%;RSD均 < 5%。

2.4.2 多种脂肪酸组分测定的方法重现性(表 5)| 表 5 12种脂肪酸测定的方法精密度测定结果(n=5) |

选择5号猪肉,经加热炼制和溶剂(室温)冷提取分别制油脂,后经分别皂化、甲酯化、上机测定。动物油脂炼制、有机溶剂提取的油脂12种脂肪酸测定结果RSD在0.62~4.97%,RSD均 < 5%;同时从平行测定的多组样品数据看,定量指标多组分脂肪酸合计均>97%,偏差在该实验所允许的范围内,表 5、表 2结果可见测定的脂肪酸种类并非越多越好;另表 5显示动物油脂炼制、溶剂提取的油脂12种脂肪酸测定结果接近一致,为避免实验研究过于繁杂,后将动物炼制油脂、溶剂提取油脂按1+1配制混匀后进行测定计各类动物油脂脂肪酸组成。

2.5 优化的方法应用—油脂试样测定对15份牛油、15份羊油、20份猪油、6份鸭油、7份鸡油、32份海鱼虾油、14份食用调和油、7份地沟油、3份红花油合计9类119份油脂按本研究建立方法实验部分进行处理、测定,使用大、小口径毛细柱各上机进样3次,平行样测定,采集试样(119×2×3×2) 和标准样色谱图共计1 500余张,色谱工作站可计可输出不同时间测定的显示每份各类油脂脂肪酸组分组成的色谱图,按测定时间、油脂名称、输入Excel 2007油脂测定脂肪酸组分等登记表保存。

2.6 构建9类油脂脂肪酸组成指纹库(表 6)| 表 6 9类油脂脂肪酸组成指纹库(%) |

按油脂类别进行归类汇总、按脂肪酸类别分类登记汇总Excel 2007表格等数据处理,形成包含9类油脂、每类多份油脂、每份油脂20余个脂肪酸组分计3万余个数据(1 500×24) 构成的脂肪酸组成指纹库。限于篇幅此仅介绍9类油脂脂肪酸组成指纹库。表 6显示:9类油脂脂肪酸组成各具有每种油脂的明显特征,同类食用油脂各份油脂间脂肪酸组成组分差异小、7种地沟油间差异较大;8类油脂脂肪酸组成平均总计95.5%~99.9%、海鱼虾油为87.6%(因有近30个组分,多个组分未汇总此表),显示结果有较高的准确度、可信度。饱和脂肪酸(salurated fatly acid, SFA,以C16:0、C18:0、C14:0为主)含量:牛油>羊油>猪油>鸡油≈鸭油>地沟油>海鱼虾油>食用调和油>植物红花油;C14:0含量牛油、羊油、猪油、鸡油、鸭油、海鱼虾油均>1%、地沟油0.25%~0.91%、食用调和油和红花油均 < 0.1%,牛油、羊油、猪油、鸡油、鸭油中多不饱和脂肪酸含量均 < 25%。地沟油、海鱼虾油组分较多,海鱼虾油有3个特征组分C22:6等且含量较高。

2.7 解析脂肪酸指纹库应用于食用油类辨析、地沟油鉴别解析表 6指纹库:牛油、羊油、猪油、鸭油、鸡油饱和脂肪酸明显高于地沟油、调和油、红花油具特征性容易辨析鉴别;豆蔻酸(C14:0) 含量是重要特征指标:动物油脂均>1.0%、0.20% < 地沟油 < 1.0%、食用调和油、红花油均 < 0.1%,易鉴别辨析;红花油饱和脂肪酸低于10%、亚油酸C18:2含量高、特征明显易识别。地沟油是包含植物油、动物油的混合油脂,与单类食用油脂相比地沟油、海鱼虾油都具有多组分的特征,食用调和油较地沟油的最大特征差异是豆蔻酸C14:0含量低、饱和脂肪酸较地沟油低,添加鱼油的食用调和油除外。海鱼虾油有近30个组分系混合油,其特征组分有C22:6、C20:5 C22:5等可作为添加鱼油的调和油和地沟油、食用调和油等辨析类别、鉴别用。

3 讨论脂肪酸甲酯化方法有三氟化硼-甲醇溶液甲酯化法[6]、盐酸-甲醇溶液甲酯化法[8]、乙酰氯-甲醇法[9]、氢氧化钠-甲醇溶液甲酯化法等。乙酰氯来源困难弃用,本研究及文献[5]提示氢氧化钾-甲醇皂化甲酯化不完全,三氟化硼-甲醇溶液与盐酸-甲醇溶液对样品甲酯化效果几乎无差异效果好,但制备盐酸-甲醇溶液浓度不稳定且较麻烦[5]。本方法与国标酯化方法[6]相比在玻璃离心管内对试样直接甲酯化,加庚烷后离心、取上清液进样测定无损耗,此甲酯化操作较文献[6, 8, 10]使用回流、静置操作等简便,且便于同时多样品操作。

本研究比较了非极性、弱极性、中等极性、强极性毛细柱,结果表明,大小口径强极性毛细柱柱型分离效能、选择性、灵敏度均可满足地沟油和食用油脂肪酸测定方法要求。与国标方法[7-8]使用填充柱相比分离效能明显提高。选择面积归一法计量依据:外标法与标准样的准确否、取样量、甲酯化、进样、多组分繁杂的计算等相关[5],面积归一法与外标法测定鱼油中C22:6、C20:5含量见文献[5]中表所示,外标法与面积归一法计算结果相近,外标法计算结果变化较大。文献[10]使用气相色谱内标法测定动植物油脂、地沟油的脂肪酸组成:总脂肪酸合计玉米油83.7%~90.9%、地沟油81.4%~98.4%、牛油69.3%、羊油82.8%,4份棕榈油C16:0、C18:2、C18:3组成测定相差超100%、最大相差400%,牛油C18:0含量3.57%等问题,一个原因可能是样品有问题、另一个重要原因是内标法使用、校正、计算每份油脂中37个组分工作量繁杂,实验过程不缜密导致牛油69.3%等数据严重偏离真值理论值(100%±5%),导致试样油脂中各脂肪酸组分组成结果偏差失真失准,以此进行地沟油鉴别出现困难(2次考核阴性结果为60%和89%)[10-11]。现成熟色谱理论表明外标法、内标法要求整个实验高度精准,测定1或几个脂肪酸是没问题的,但测定计算大量油脂且每份几十个脂肪酸组分工作量繁杂-不实际,笔者多年油脂脂肪酸组成测定经验和文献[10]结果部分失准亦证明此点。面积归一法要求各组分都出峰,油脂是由各种脂肪酸甘油酯和脂溶性物质构成,各种脂肪酸组成占比合计超93%,脂溶性物质含量多低于1%,可用面积归一法的理论依据是油脂各脂肪酸甲酯的脂肪酸碳链结构多为CH2,在FID上响应因子接近一致,可对所有脂肪酸甲酯峰面积加和,计算各个脂肪酸峰面积的百分比;面积归一法对称样、样品处理、标准样稳定及纯度、进样精度等实验要求相对低但却不影响脂肪酸结果的准确度、重现性;目前国内外气相色谱测定脂肪酸定量法有外标法[8]、面积归一法[7]、内标法[10]。国家、国际最常用标准GB17377/ISO 5508[7]和多个国标食用油脂如花生油、大豆油、菜籽油等是用面积归一法定量各种动植物食用油脂脂肪酸含量(当然GB 1534、GB 1535、GB 1356等系2000年初制定,使用填充柱法分离脂肪酸,分离度是不够的);面积归一法测定油脂脂肪酸组成具稳定性、准确性、重现性,也克服内、外标法极度繁杂问题,本实验结果表 2、表 5结果也验证了面积归一法测定油脂脂肪酸的科学性——准确度高、重现性好,因此本优化的方法采用简便的面积归一法进行定量。

新建立的毛细管气相色谱法性能参数结果显示方法分离度高、选择性好、灵敏度高,线性关系良好、检出限、重现性、稳定性均可满足实验要求等特点具实用性;地沟油是包含植物油、动物油的混合油脂,问题是地沟油经精炼后其普通卫生指标与食用油几乎无异,近年出现的地沟油检测方法主要分为:气相色谱[10]、气相色谱质谱[11]、液相色谱质谱[12]、薄层色谱[13]、红外光谱[14]、紫外光谱[15]、拉曼光谱[16]、核磁共振[1]、离子色谱、荧光分析、元素分析、电导率、基因分析和快速分析法(两个紫外光谱法、试剂盒)等几百个方法[1-3]。从国内有关地沟油鉴别和食用油类别辨析掺伪掺假分析的文献可看出上述方法均试图分清地沟油和食用油的特征差异,但对精炼地沟油检测并未获得实质突破[1-4]。食用油类、精炼地沟油主要成分都是各种脂肪酸的甘油酯和少量脂溶性物质( < 1%), 许秀丽等[10-11]提出油脂脂肪酸差异分析在上述的所有方法中是最有可能取得地沟油和食用油的特征差异的方法;因指纹辨析和图像识别在刑侦学、法医学等方面应用广泛,身份证上最重要的信息是每人的照片图像特异差异-特征唯一性;色谱的高分离度、高灵敏度技术结合指纹的特异性形成指纹图谱技术已在中药材、白酒鉴别真伪方面获得应用;因此脂肪酸差异特征分析应是鉴别地沟油重要手段。毛细管柱气相色谱法分析脂肪酸组成技术具分离度高、灵敏度等优点与磁共振、气质、红外、液质等仪器方法相比是最经济、实用、直接、靠谱的优势手段,另较快速鉴定法更具科学性、实用性和可信度。

与文献[10-11]对部分油脂脂肪酸内标法定量分析鉴别地沟油相比,本实验研究优化实验条件,建立的毛细管气相色谱测定法,方法测定油脂脂肪酸结果具稳定性、可靠性;测定、采集9类119份油脂的脂肪酸组成色谱图、创新构建解析食用油脂地沟油脂肪酸指纹库用于食用油脂类别辨析和地沟油鉴别;解析结果显示各种动物油脂、食用调和油、地沟油、植物红花油脂肪酸特征差异明显,饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、肉豆酸等脂肪酸含量等特征差异明显,据此可为鉴别地沟油、食用油类别辨析、加强国家食用油脂安全治理监督提供技术支撑。

| [1] | 王欣, 卢海燕, 赵婷婷, 等. "地沟油"常见检测方法及低场核磁共振法的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2013, 4(5): 1428–1433. |

| [2] | 杨文彦. 卫生部初步确定了4个仪器法和3个可现场使用的快速法[N], 人民网, 2012-05-22. |

| [3] | 许艳霞, 倪小英, 杨进. 地沟油检测指标及方法研究现状与展望[J]. 食品与机械, 2014, 30(5): 283–287. |

| [4] | 国务院办公厅. 《关于进一步加强"地沟油"治理工作的意见》[N]. 健康报, 2017-04-25. |

| [5] | 宋家玉, 陈金东, 刘文杰, 等. 毛细管气相色谱法测定鱼油食品中的脂肪酸C22:6, C20:5[J]. 化学分析计量, 2013, 22(4): 53–56. |

| [6] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 17376—2008/ISO 5509: 2000动植物油脂脂肪酸甲酯的制备[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |

| [7] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 17377—2008/ISO 5508: 1990动植物油脂脂肪酸甲酯的气相色谱分析[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |

| [8] | 中华人民共和国卫生部. GB/T 5009. 168—2003食品中二十碳五稀酸和二十二碳六烯酸的测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |

| [9] | Fournier V, Destaillats F, Hug B, et al. Quantification of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid geometrical isomers formed during fish oil deodorization by gas-liquid chromatography[J]. Journal of Chromatography A, 2007, 1154(1-2): 353–359. DOI:10.1016/j.chroma.2007.03.099 |

| [10] | 许秀丽, 李娜. 气相色谱分析脂肪酸组成鉴别地沟油的方法研究[J]. 检验检疫学刊, 2012, 22(2): 6–15. |

| [11] | 许秀丽, 任荷玲, 李娜, 等. 气相色谱—质谱法测定脂肪酸组成鉴别地沟油的方法研究[J]. 检验检疫学刊, 2012, 22(4): 32–35. |

| [12] | 全文琴, 陈小娥, 陈洁, 等. 高效液相色谱/质谱联用直接测定鱼油中C20:5/C22:6含量[J]. 食品与机械, 2008, 24(2): 114–117. |

| [13] | 李昌模. 薄层色谱法测定油脂中性化合物含量[J]. 中国油脂, 2007, 32(11): 77–79. DOI:10.3321/j.issn:1003-7969.2007.11.022 |

| [14] | 杨永存, 李浩, 杨冬燕, 等. 傅立叶变换红外光谱鉴别"地沟油"的有效性评估[J]. 现代食品科技, 2014, 30(1): 227–232. |

| [15] | 陆仲寅, 刘芳, 宗群, 等. 长程紫外分光光度法快速鉴别地沟油、煎炸油、火锅红油[J]. 中国食品卫生杂志, 2015, 27(2): 136–139. |

| [16] | 邓平建, 杨冬燕, 李浩, 等. 地沟油拉曼光谱特征形态[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(4): 510–515. DOI:10.11847/zgggws2015-31-04-40 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33