随着人们生活水平的提高和生活方式的改变,青少年肥胖问题在中国社会日渐严重[1-3]。肥胖给青少年的身心健康带来严重危害,相对于正常的青少年,肥胖青少年在心理上更容易产生抑郁、自卑的情绪,在生理上也承担着各种慢性病的患病风险,例如冠心病、糖尿病、动脉粥样硬化等。同时,青少年时期的肥胖也会在很大程度上延续为成人肥胖,影响其成年后的生活质量[4-9]。目前,大量研究表明,不健康的饮食、运动不足、睡眠缺乏和洋快餐入侵等是造成青少年肥胖的主要原因,其中不健康饮食的影响最为突出[10-18]。本研究利用中国12省开展的中国营养与健康调查(China Health and Nutrition Survey, CHNS)中2004—2011年的人群数据,分析12~18岁青少年膳食知识水平与其超重肥胖的关系,为预防和改善青少年超重肥胖现状提供科学依据。

1 资料与方法 1.1 资料来源利用中国疾病预防控制中心营养与健康所和美国北卡罗莱纳大学在中国12省(直辖市)合作开展“中国营养与健康调查”的2004、2006、2009、2011年4次调查资料,选择≥12岁且 < 18岁有完整膳食知识水平调查数据的1 942名青少年作为研究对象。对于被访问的调查对象4次调查中出现2次以上的,均只保留其最后一次的数据。

1.2 方法 1.2.1 基本情况调查年龄、性别、受教育程度、家庭收入等人口统计学资料通过问卷调查方式获得。身高与体重等指标由经过培训的调查员按标准程序测量获得。家庭人均收入如果是利用本文筛选后的样本进行收入排序,容易造成样本选择带来的测量偏误,因此同期全部样本按收入分为5个层次, 收入排序处于≤20%的家庭位于第一层,以此类推, 收入排序处于>80%的家庭位于第五层。考虑到我国特有的独生子女政策、传统的男孩偏好观念、女孩较强的身体意向知觉[19]以及遗传等因素,分析中控制了年龄、性别、父母的身高体重等影响青少年超重肥胖的因素。所有调查对象均在参加调查前签署了知情同意书。本研究通过了中国疾病预防控制中心营养与健康所伦理审查委员会审查。

1.2.2 超重和肥胖判定标准青少年体质指数(body mass index, BMI)根据青少年身高和体重计算,然后以WHO 2007年的常模为依据转换为体质指数Z评分(body mass index of Z score, BMIZ)。青少年超重肥胖的判别指标参考WHO和以往研究常用的标准,即体质指数Z评分 > 1时为超重肥胖[20]。父母超重肥胖判定参考WHO的成人BMI≥25 kg/m2时为超重肥胖的判别指标[21]。

1.2.3 膳食知识水平调查用问卷中被调查者对一系列膳食观点的判断得分加总来衡量膳食知识水平。膳食观点包括“多吃水果和蔬菜的饮食习惯对健康非常有益”、“吃饭时少吃肥肉和动物脂肪对健康有益”等10个问题。被调查者从极不赞同、不赞同、中立、赞同、极赞同5个等级中自己选取判断。以上5个等级分别赋值为1、2、3、4、5分,得分越高的被调查者膳食知识水平越高。问卷中第4、6、10小题得分越高表示膳食知识水平越差,所以在进行数据处理时,根据原始数据重新赋值,使分值一致表示得分越高膳食知识水平越好。满分为50分。

1.3 统计分析使用Stata 14.0统计软件进行一般描述性统计分析,对青少年膳食知识水平和超重肥胖的关系进行logistic回归分析,对青少年膳食知识水平和母亲膳食知识水平的关系进行普通最小二乘法(ordinary least square, OLS)回归分析。

2 结果 2.1 膳食知识水平得分及青少年超重肥胖情况(表 1)| 表 1 青少年超重肥胖情况比较 |

12岁超重肥胖率最高,男生超重肥胖率高于女生。家庭人均收入的5个等级中,收入处于第五层的家庭青少年肥胖率最高。父母体质指数≥25的青少年超重肥胖率远高于父母体质指数 < 25的青少年,以上差异均有统计学意义(均P < 0.05)。青少年膳食知识水平得分为6~48分,平均(33.78±5.42) 分,母亲膳食知识水平得分为4~47分,平均(38.82±5.40) 分。

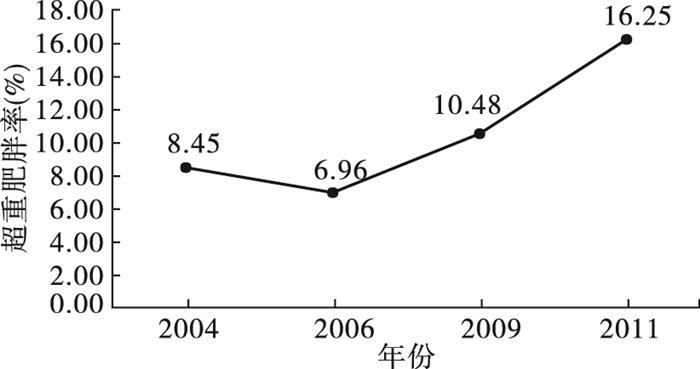

2.2 青少年超重肥胖变化趋势(图 1)

|

图 1 2004—2011年我国青少年超重和肥胖变化趋势 |

青少年的超重肥胖比例虽然在2006年有所下降,但总体趋势是从2004年的8.45%(47/556) 上升到2011年的16.25%(104/640),并有继续上升的趋势,所以有必要采取相应的措施预防青少年超重肥胖。

2.3 青少年膳食知识水平与青少年超重肥胖关系的二元logistic回归分析(表 2)| 表 2 青少年膳食知识水平和超重肥胖关系二元logistic回归分析 |

以青少年是否超重肥胖(是=1,否=0) 为因变量,以年龄、性别、青少年和母亲的膳食知识水平、父母的体质指数、家庭人均收入、省份和年份等影响因素为自变量,以纳入标准为0.05,剔除标准为0.10进行二元logistic回归分析,上述影响因素均进入模型。结果显示,青少年高膳食知识水平可降低其超重肥胖的风险。此外,随着年龄的增大青少年超重肥胖的风险越小;性别对青少年超重肥胖有显著影响,男生超重肥胖概率更大;父母的体质指数对青少年超重肥胖也存在显著的正向影响,父母为超重肥胖者,青少年超重肥胖的风险更大。

2.4 青少年膳食知识水平和母亲膳食知识水平关系的OLS回归分析以青少年膳食知识水平作为因变量,母亲膳食知识水平作为自变量,青少年年龄、性别、母亲和青少年的受教育水平、年份和省份作为控制变量进行OLS回归分析。结果显示,母亲膳食知识水平对青少年膳食知识水平存在显著正向影响,母亲的膳食知识水平提高1个单位,青少年的膳食知识水平在1%的显著性水平上提高0.423个单位。

3 讨论随着经济的发展,青少年的生活方式已经在渐渐发生变化,不管是城市还是农村,油炸食品、含糖饮料、奶制品等不断渗入到青少年饮食环境中[22]。最新的食物心理社会学认为,青少年期心理倾向性膳食模式将一直保持终生[7],而如今的饮食环境容易使青少年对油炸食品,含糖饮料等产生成瘾现象。吃过多的糖和脂肪,最终导致体重增加,甚至肥胖。所以从青少年自身对膳食的态度和行为出发,可以更有效地预防青少年超重肥胖。

本研究利用中国营养与调查的数据,使用二分类logistic回归分析,在控制了青少年的年龄和性别、家庭收入以及父母的体质指数等变量以后,发现青少年高膳食知识水平可显著降低青少年超重肥胖概率。对青少年膳食知识水平和母亲膳食知识水平的关系进行OLS回归分析发现,母亲膳食知识水平对青少年膳食知识水平产生显著的正向影响。因此提高青少年膳食知识水平可预防青少年肥胖发生,母亲可以通过提高自身的膳食知识水平来提高青少年的膳食知识水平。为此,建议:(1) 学校可设立关于营养膳食的课程,让青少年有更多的机会学习系统丰富的膳食知识。为了达到较好的教学效果,还可以设置考核制度,使得老师和学生都重视膳食知识的学习。从青少年的思想层面出发,充分发挥其主观能动性。丰富的膳食知识可以使青少年养成健康的膳食模式,并且这种习惯还可以让青少年保持终生,并影响到下一代的饮食习惯。(2) 母亲作为青少年主要的照料者,母亲的膳食知识和行为直接影响到青少年的膳食行为,所以在生活社区和社交网络大量宣传营养膳食知识,让母亲有更多的机会吸收健康的营养膳食知识,这有利于青少年养成健康的饮食习惯。

| [1] | Zhang J, Xu P, Liu F.One-child policy and childhood obesity.China economic review[EB/OL].[2016-04-26] (2016-05.23).http://dx.doi.org/10.1016/j.chieo.2016.05.003. |

| [2] | 唐雯, 李晓松, 潘杰. 中国儿童超重和低体重与家庭社会经济特征相关性研究[J]. 卫生研究, 2014, 43(2): 219–223. |

| [3] | 衣喆, 赵堃, 李可基. 1987-2009年央视关于儿童肥胖新闻的框架分析[J]. 中国健康教育, 2011, 27(3): 185–189. |

| [4] | Li Y.Childhood obesity in China:prevalence, determinants and health[D].Goldland:Wageningen University, 2007. |

| [5] | Philipson T, Posner R.Is the obesity epidemic a public health problem? A decade of research on the economics of obesity[R].The United States:National Bureau of Economic Research, 2008. https://www.researchgate.net/publication/5188999_Is_the_Obesity_Epidemic_a_Public_Health_Problem_A_Decade_of_Research_on_the_Economics_of_Obesity |

| [6] | Freedman DS, Mei Z, Srinivasan SR, et al. Cardiovascular risk factors and excess adiposity among overweight children and adolescents:the Bogalusa Heart Study[J]. The Journal of Pediatrics, 2007, 150(1): 12–17. DOI:10.1016/j.jpeds.2006.08.042 |

| [7] | 童方, 付童. 儿童肥胖与其膳食关系研究进展[J]. 中国食物与营养, 2013, 19(10): 82–84. DOI:10.3969/j.issn.1006-9577.2013.10.021 |

| [8] | Wabitsch M. Overweight and obesity in European children:definition and diagnostic procedures, risk factors and consequences for later health outcome[J]. European Journal of Pediatrics, 2000, 159(1): S8–S13. |

| [9] | 赵海萍, 王宝珍, 刘秀英, 等. 家长对儿童肥胖知识, 态度和行为认知的现状调查[J]. 宁夏医科大学学报, 2009, 31(4): 474–475. |

| [10] | Zhang J, Wang H, Wang Y, et al. Dietary patterns and their associations with childhood obesity in China[J]. British Journal of Nutrition, 2015, 113(12): 1978–1984. DOI:10.1017/S0007114515001154 |

| [11] | Li Y, Hu X, Schouten EG, et al. Report on childhood obesity in China(8):effects and sustainability of physical activity intervention on body composition of Chinese youth[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2010, 23(3): 180–187. DOI:10.1016/S0895-3988(10)60050-5 |

| [12] | Meng LP, Liu AL, Hu X, et al. Report on childhood obesity in China(10):association of sleep duration with obesity[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2012, 25(2): 133–140. |

| [13] | 王文媛, 傅平, 汪之顼. 儿童肥胖的流行趋势及影响因素研究进展[J]. 中国妇幼健康研究, 2008, 19(6): 591–594. |

| [14] | 倪国华, 郑风田. 洋快餐对儿童健康的影响研究[J]. 中国软科学, 2012(6): 68–77. |

| [15] | Shang X, Liu A, Zhang Q, et al. Report on childhood obesity in China(9):sugar-sweetened beverages consumption and obesity[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2012, 25(2): 125–132. |

| [16] | 景汇泉, 杨旸, 杜娟, 等. 中国母乳喂养与儿童体质指数, 超重及肥胖关系[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(1): 91–94. DOI:10.11847/zgggws2017-33-01-23 |

| [17] | 曹惠琴, 林茂英, 林旭星, 等. 家长营养知识和文化程度对儿童营养状况的影响[J]. 护理学报, 2006, 13(1): 17–19. |

| [18] | Onis M, Onyango AW, Borghi E, et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2007, 85(9): 660–667. DOI:10.2471/BLT.00.000000 |

| [19] | 申田. 我国儿童肥胖的流行趋势和特点[J]. 教育教学论坛, 2009, 12(2): 14–16. |

| [20] | Cole TJ, Faith MS, Pietrobelli A, et al. What is the best measure of adiposity change in growing children:BMI, BMI%, BMI z-score or BMI centile?[J]. European Journal of Clinical Nutrition, 2005, 59(3): 419–425. DOI:10.1038/sj.ejcn.1602090 |

| [21] | World Health Organization.Obesity preventing and managing the global epidemic-report of a WHO consultation on obesity[R].Geneva:World Health Organization, 1997:9-43. http://www.scienceopen.com/review?vid=d0b2400a-3d18-45ba-b77d-26c91f82b15b |

| [22] | 秦怡玲, 熊丰, 赵勇, 等. 重庆市城市农村儿童肥胖发病率及相关因素的分析[J]. 重庆医科大学学报, 2013, 38(8): 827–832. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33