农村留守儿童指父母双方或一方因流动到其他地方务工或经商,而留在农村户籍所在地,不能和父母生活,分开时间超过6个月,由其他看护人长期看护抚养或独自生活的17周岁以下儿童[1]。2010年全国农村留守儿童已达6 102.55万,特别是西部农村,如四川省留守儿童占全国的11.34%,居全国第一位[2]。健康危险行为是指对个体健康、完好状态乃至终生生活质量产生直接或间接损害的行为[3]。西部农村留守儿童不仅在其成长的关键时期缺失父母的教养与监护,而且教育和医疗资源也十分匮乏,导致西部农村留守儿童成为各类健康危险行为的高危群体。相关研究显示,留守儿童会出现学习适应不良、厌学逃学、情感淡漠、人际关系紧张、性格孤僻等情绪和行为问题,更易发生打架、吸烟、酗酒、沉迷网络等健康危险行为[4~6]。目前部分研究常把留守儿童当成问题儿童,干预措施的设计也常以某一种健康危险行为作为干预对象[7],忽略了留守儿童之间的个体差异和健康危险行为成组发生的聚集现象[8-9]。潜在类别分析(latent class analysis,LCA)[10]正是利用概率估计与比较来进行分类,识别某特定人群中个体内和个体间某特征的差异并构建其异质性结构。它可以同时观察多种健康危险行为,根据后验概率将人群聚类到不同的健康危险行为模式[11]。国内外对青少年健康危险行为的潜类别均有探究[12-14],但以四川省资中县农村留守儿童为研究对象的报道尚未发现。为此,本研究于2015年11月,采用整群随机抽样方法抽取四川省资中县2 805名学生进行问卷调查,并以其中1 596名留守儿童为研究对象,了解四川省农村留守儿童群体健康危险行为是否存在潜类别以及不同质的群体,为四川农村留守儿童健康危险行为的预防和干预提供参考。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象本次研究数据来源于四川省农村留守儿童连续3年(2015—2018年)纵向预防性干预项目的第一次横断面调查。调查采用整群随机抽样方法对四川省资中县2所乡镇中学2 805名初一和高一全部学生展开调查(由于本研究主要针对留守儿童,因而只分析其中1 596名留守儿童的健康危险行为)。2所中学位于资中县山区,当地外出务工者比例高,与四川省其他山区的经济发展水平和人口特征相似,调查对象具有一定代表性。本次调查共发放2 880份问卷,回收2 880份,回收率100.0%,剔除不合格问卷后,有效问卷2 805份,有效率为97.4%。其中留守青少年1 596人,非留守青少年1 209人。

1.2 方法 1.2.1 问卷调查由经过统一培训的调查员采用自行编制的《青少年健康相关行为问卷》进行自填式匿名问卷调查,同一学校各班同时调查。该调查问卷题目设计借鉴王孟成《青少年健康相关危险行为问卷》[13]和季成叶《中国城市青少年健康相关/危险行为调查》[15]。问卷内容包括一般人口学特征和健康危险行为调查,问卷条目经过多轮修正并咨询相关专家,具有较高内容效度,信度检验Cronbach′α系数为0.81。

1.2.2 健康危险行为界定(1) 缺乏体育锻炼行为:定义过去7 d,≤3 d(每天运动60 min)则为有缺乏体育锻炼行为(有=1,无=0)。(2) 不健康饮食行为:定义过去30 d,喝软饮料≥4次/天、不健康减肥行为(限制某种食物、故意呕吐、长时间禁食、擅吃减肥药);过去7 d,吃甜点≥2次/天、吃西式快餐5~7次/周、吃早餐0~2次/周、喝牛奶0次/周、偏食,有上述7项之一则有不健康饮食行为(有=1,无=0)。(3) 不健康上网行为:定义过去7 d,上网时间≥2 h/d,周末上网时间≥4 h/d,过去30 d曾上网通宵,三者存在一者即有不健康上网行为(有=1,无=0)。(4) 意外伤害行为:过去30 d,骑车违规行为、步行违规行为;过去1年,去没有安全措施地方游泳。定义存在3项之一则为有意外伤害行为(有=1,无=0)。(5) 醉酒行为:定义过去1年,因喝酒太多而出现头晕头疼等醉酒症状,则有醉酒行为(有=1,无=0)。(6) 吸烟行为:定义过去30 d内≥1 d吸烟则有吸烟行为(有=1,无=0)。(7) 自杀行为:过去1年,考虑过自杀(自杀意念、自杀计划、自杀未遂),定义存在一项则为有自杀行为(有=1,无=0)。(8) 自我伤害行为:过去1年发生故意割伤、烫伤、咬伤、抓伤及撞伤,定义存在一次及以上则有自我伤害行为(有=1,无=0)。

1.3 统计分析有效问卷统一编号,采用Epi Data 3.1软件进行数据录入,IBM SPSS 20.0进行统计描述,MPLUS 7.4软件运行潜在类别分析,以P <0.05为差异有统计学意义。本研究主要采用潜在类别分析[10](LCA),该方法用类别变量来定义潜变量,目的在于以最少的潜在类别数目来解释观察变量间关系,达到局部独立性。两类参数为潜在类别概率和条件概率,潜在类别概率指每个类别在总体所占比例,而条件概率指潜类别组内个体在观察指标上作答的概率。目前,评价适配度指标[10]主要有皮尔逊卡方检验(Pearson χ2 Test)、似然比卡方统计量(G2)、Akaike信息准则(Akaike information criterion, AIC)、贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion, BIC)、调整的贝叶斯信息准则(sample-size adjusted Bayesian information criterion, aBIC)、罗梦戴尔鲁本校似然比检验(Lo-Mendell-Rubin likelihood ratio test, LMR检验)。其中,AIC、BIC、aBIC、Pearson χ2值,G2值越小说明模型拟合越好;LMR检验P < 0.05时说明K个分类模型较K-1个模型拟合效果更好。

2 结果 2.1 一般情况留守儿童1 596人中,女生884人(55.4%),男生712人(44.6%);初一301人(18.9%),年龄10~14岁,平均(12.72±0.64) 岁;高一1 295人(81.1%),年龄13~17岁,平均(15.77±0.74) 岁;住校1 394人(87.3%),不住校202人(12.7%);独生子女352人(22.1%),非独生子女1 244人(77.9%);月生活费低(<300元)423人(26.5%),中等月生活费(300~700元)1 017人(63.7%),月生活费高(>700元)156人(9.8%);自觉父母关系好1 130人(71.0%),自觉父母关系一般316人(19.8%),自觉父母关系差147人(9.2%)。

2.2 农村留守儿童各类健康危险行为发生情况(表 1)| 表 1 农村留守儿童8种健康危险行为发生情况 |

农村留守儿童健康危险行为发生率最高的依次为缺乏体育锻炼行为66.5%,意外伤害行为46.4%,不健康上网行为33.2%,自杀行为21.7%。

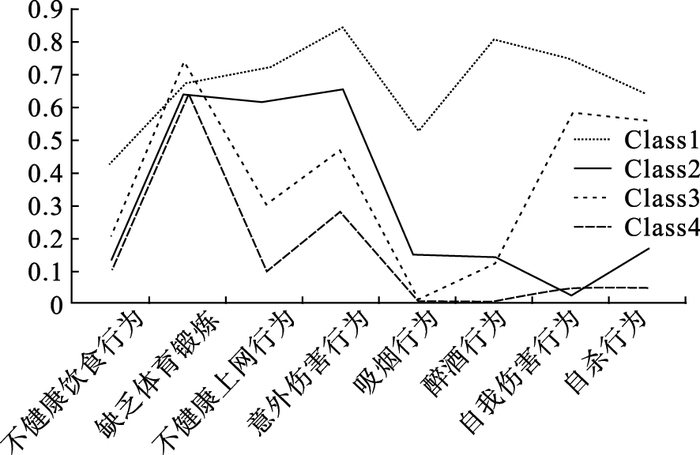

2.3 农村留守儿童健康危险行为潜在类别分析(表 2、图 1)| 表 2 留守儿童健康危险行为的潜结构模型拟合指数汇总表 |

|

图 1 留守儿童健康危险行为四个类别条件概率分布图 |

按照探索性潜在类别分析步骤[10],对留守儿童的健康危险行为分别拟合1~5个类别模型。随着模型类别数量的增加,拟合指数提示的结论并不一致,4个类别时BIC=12 476.65最小、aBIC=12 365.46最小且LMR检验P < =0.004,5个类别时AIC=12 288.40最小,但LMR检验P < =0.329,说明拟合5个类别模型较4个类别效果差,Pearson χ2、G2通常会随分类数目的增加而降低。综合考虑各个指标的可解释及代表性,认为4个类别拟合程度较好。4个类别模型的潜类别概率分别为0.04、0.30、0.46、0.20,分别对应69人、479人、727人、321人,4个类别条件概率分布见图 1。由图 1可知,4个类别在缺乏体育锻炼行为的条件概率均较高且无明显差别,说明缺乏体育锻炼在留守儿童中具有普遍性且较严重。Class 1在各类健康危险行为的条件概率均较高,Class 3在各类健康危险行为的条件概率均较低,Class 4在自我伤害和自杀行为的条件概率相对较高,Class 2的各类健康危险行为条件概率处于中等水平。因此,根据上述特点将留守儿童健康危险行为4个类别命名为:(1) 高危险行为组,对应Class 1,该类别各类危险行为条件概率均最高,占总体4%;(2) 高自我伤害和自杀行为组,对应Class 4,该类别在自我伤害和自杀行为的条件概率较高,占总体20%;(3) 中等危险行为组,对应Class 2,占总体30%;(4) 低危险行为组,对应Class 3,该类别各类健康危险行为的条件概率均相对较低,占总体46%。

2.4 多类别logistic回归分析潜类别影响因素(表 3)| 表 3 潜类别影响因素的多类别logistic回归模型 |

以潜在类别的分类结果为因变量(发生健康危险行为=1,没有发生健康危险行为=0),人口学特征(性别、年级、月生活费、父母关系)做自变量进行多类别logistic回归分析,以低危险行为组(Class 3) 做为基准的参考类别,采用逐步进入法删选变量,得出odd-ratio值。多类别logistic回归模型结果显示,相对于低危险行为组(Class 3),(1) 高危险行为组的影响因素有性别和父母关系(P < 0.05),其中男性、父母关系不好是其危险因素。(2) 中等危险行为组的影响因素有性别、年级、生活费、父母关系(P < 0.05),其中男性、高一、生活费≥700元、父母关系一般是其危险因素。(3) 高自我伤害和自杀行为组的影响因素有生活费、父母关系(P < 0.05),其中月生活费高、父母关系不好是其危险因素。

3 讨论本研究将四川省资中县1 596名农村留守儿童健康危险行为分为四类:高危险行为组,占总体4%;高自我伤害和自杀行为组,占总体20%;中等危险行为组,占总体30%;低危险行为组,占总体46%。提示各类健康危险行为间具有密切相关性和聚集发生现象,与郭帅军等[16]研究结果大致相同。国内外采用LCA对青少年危险行为分析的研究中,王孟成[13]采用LCA将高中生健康危险行为分为4个潜在类别:高危险组,占总体13.6%;高自残自杀低物质滥用行为组,占总体14.1%;低自残自杀高物质滥用行为组,占总体27.6%;低危险行为组,占总体44.7%。Hair等[12]调查采用LCA将青少年分为四类:(1) 高危险组,占全体26.6%;(2) 中度危险组,高饮酒和不安全性行为,占20.8%;(3) 中度危险组,高吸烟行为、不安全性行为和缺乏锻炼,占总体36.4%;(4) 低危险组,很少表现出危险行为,占16.3%。而本调查发现与国内外研究报道结果有异同,相同之处在于都将其健康危险行为分为4个潜类别,发现各类别健康危险行为的分布和特点是存在差异的。不同之处在于健康危险行为潜类别的比例和命名不同,留守儿童的高危险组,即所有的健康危险行为发生概率均较高,占总人群只有4%,伤害和自杀行为常常聚集在一起。其原因可能存在两方面:(1) 研究的健康危险行为种类和指标界定不完全一致;(2) 调查对象有差异,本研究对象主要是农村留守儿童。

多类别logistic回归模型结果显示,相对于低危险行为组(Class 3),父母关系不好的留守男生更易进入高危险行为组;月生活费高、父母关系一般的高一留守男生更易进入中等危险行为组;生活费高、父母关系不好的留守儿童更易进入高自我伤害和自杀行为组。由此可以看出,生活费越高且父母关系越差的留守男生健康危险行为发生率更高,且其健康危险行为模式有明显聚集,这与星一等[17]研究结果大致相同,提示留守儿童父母往往由于不在孩子身边而给予孩子更多金钱上的弥补,而金钱对于留守儿童来说并不是越多越好,他们需要的更多是精神上支持而非物质给予。青春期男生逆反心理强、好奇心重且追求刺激,更易发生危险行为,特别是当其感知到父母关系不好,家庭不和谐时,处于这样家庭环境中的留守儿童健康危险行为发生率更高[18-19]。提示在制定留守儿童健康危险行为干预策略时,应有针对性地制定成组行为方案,特别需要强调对于家庭成员(父母)的干预,这样不仅有利于提高干预效果,而且还能最大程度降低干预成本。

本研究仍存在不足之处,在研究对象的选择上,由于调查能力的可及性,未采用随机抽样方法;潜在类别分析是一种以个体为中心的方法[10],不同样本研究的结果可能不一致。因此,仍需要更多研究来验证。

| [1] | 段成荣, 杨舸. 我国农村留守儿童状况研究[J]. 人口研究, 2008, 32(3): 15–25. |

| [2] | 段成荣, 吕利丹, 郭静, 等. 我国农村留守儿童生存和发展基本状况——基于第六次人口普查数据的分析[J]. 人口学刊, 2013, 35(199): 37–49. |

| [3] | 季成叶. 青少年健康危险行为[J]. 中国学校卫生, 2007, 28(4): 289–291. |

| [4] | Zhou C, Sylvia S, Zhang L, et al. China's left-behind children:impact of parental migration on health, nutrition, and educational outcomes[J]. Health Aff, 2015, 34(11): 1964–1971. DOI:10.1377/hlthaff.2015.0150 |

| [5] | Nathan C, Jean K, Li L, et al. The impact of parental migration on health status and health behaviours among left behind adolescent school children in China[J]. Bmc Public Health, 2010, 10(1): 56. DOI:10.1186/1471-2458-10-56 |

| [6] | 滕红梅, 蔡丹梦, 黄仙红. 白银市平川区农村留守儿童健康相关行为及影响因素分析[J]. 中国学校卫生, 2015, 36(12): 1824–1829. |

| [7] | 韦琳. 青少年健康危险行为现状及干预研究进展[J]. 中国公共卫生, 2011, 27(7): 933–934. DOI:10.11847/zgggws2011-27-07-56 |

| [8] | Spring B, Moller AC, Coons MJ. Multiple health behaviours:overview and implications[J]. Journal of Public Health, 2012, 34(suppl 1): i3–10. DOI:10.1093/pubmed/fdr111 |

| [9] | Fine LJ, Philogene GS, Gramling R, et al. Prevalence of multiple chronic disease risk factors.2001 National Health Interview Survey[J]. Am J Prev Med, 2004, 27(2 Suppl): 18–24. |

| [10] | 邱皓政. 潜在类别模型的原理与技术[M]. 北京: 教育科学出版社, 2008. |

| [11] | Berrigan D, Dodd K, Troiano RP, et al. Patterns of health behavior in U.S.adults[J]. Prev Med, 2003, 36(5): 615–623. DOI:10.1016/S0091-7435(02)00067-1 |

| [12] | Hair EC, Park MJ, Ling TJ, et al. Risky behaviors in late adolescence:co-occurrence, predictors, and consequences[J]. J Adolesc Health, 2009, 45(3): 253–261. DOI:10.1016/j.jadohealth.2009.02.009 |

| [13] | 王孟成. 青少年健康危险行为的测量与潜结构[D]. 长沙: 中南大学, 2013. |

| [14] | Adamson G, Murphy S, Shevlin M, et al. Profiling school children in pain and associated demographic and behavioral factors:a latent class approach[J]. Pain, 2007, 129(3): 295–303. DOI:10.1016/j.pain.2006.10.015 |

| [15] | 季成叶. 中国青少年健康相关/危险行为调查综合报告2005[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2007: 322-334. |

| [16] | 郭帅军, 余小鸣, 张芯, 等. 大学生吸烟、饮酒等健康危险行为的聚集现象分析[J]. 北京大学学报:医学版, 2013, 45(3): 382–386. |

| [17] | 星一, 季成叶, 张琳. 中国北方两城市青少年健康危险行为聚集模式分析[J]. 中国行为医学科学, 2005, 14(8): 740–741. |

| [18] | 刘衔华, 燕良轼, 胡义秋, 等. 留守儿童健康危险行为的易感性及其与家庭环境的关系[J]. 中国儿童保健杂志, 2014, 22(6): 566–568. DOI:10.11852/zgetbjzz2014-22-06-03 |

| [19] | 南京中学生健康危险行为与抑郁症状关系[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(1): 49-52. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33