2. 瑞典隆德大学(Lund University, Sweden);

3. 中山大学全球卫生研究中心

气象观测资料显示,地球正在经历一次以全球气候变暖为主要特征的显著变化[1]。目前,大多数有关气候变化与健康的研究,主要关注的是普通人群,或一般性脆弱人群(如老年人)[2-3]。然而,与一般性人群不同,职业人群应对气候变化可能会受到生产方式的限制,还可能受到工作场所热源、防护服装和体力劳动强度等因素的影响,从而造成的健康效应也更大[4]。为了提高人们对气候变化与职业健康关联性的认识,本文在系统回顾国内外相关研究的基础上,对我国未来职业健康的研究和防治提出政策性建议。

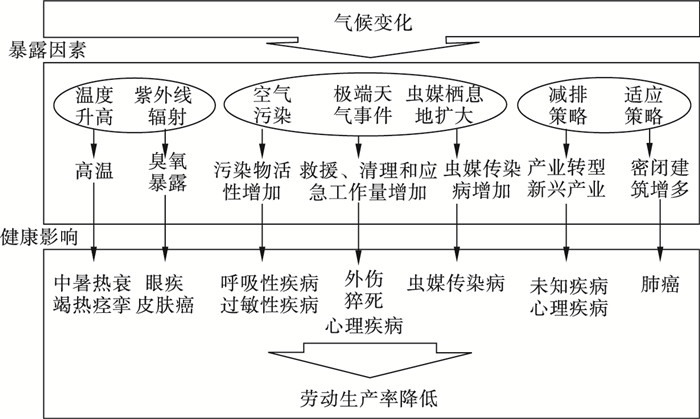

1 气候变化对职业人群产生健康影响的暴露因素人类自身对气候和天气的改变非常敏感,气候变化影响健康的方式主要有3种:第一是通过极端天气事件直接影响健康,如高温热浪引起的热相关疾病甚至死亡;第二是通过自然生态系统间接影响健康,如昆虫媒介的地理分布范围扩大将造成虫媒传播疾病发病的增多;第三是以人类社会系统为媒介间接影响健康,如极端天气频发导致人们流离失所而产生的精神压力等。气候变化对职业人群健康的环境暴露因素可以分为直接和间接因素,具体如下。

1.1 温度升高气候变化最显著的特征就是外界空气温度升高,从而带来高温天气热暴露的增加。这既是环境危害,又是职业危害。暑热天数的延长,以及高温高湿天气的增多,可直接威胁职业人群的健康,引起中暑、热衰竭、热痉挛、热晕厥、热疹等问题[5-6]。室内作业的工人,也可能会由于缺乏降温和通风设备,受到室外高温的影响[7-8]。另外,气温升高会加剧工作场所中有毒化学物质、农药等的蒸发,引起呼吸系统、神经系统等疾病[9]。据统计,从2000—2010年美国有359例职业人群的死亡直接归因于热相关疾病,其中男性、农业和建筑业、小企业拥有更高的热相关死亡率[10]。另有研究表明,澳大利亚在2013—2014年,每年因为高温造成的人均劳动生产率损失约为655美元,全国年均经济负担62亿,占国内生产总值的0.33%~0.47%[11]。

1.2 空气污染外界温度的升高,会加快大气中化学污染物之间的光化学反应速度,造成光氧化剂的增加,尤其会提高空气中臭氧的水平。大量研究表明,气候变化会导致空气污染相关疾病(如呼吸道疾病)、过敏性疾病(如由过敏原和刺激物引起的肺敏感性疾病)的增加[12-13]。对于某些职业人群,如从事长途运输、室外公共设施维修、景观美化和建筑行业的人员,长期在户外工作,会长时间暴露于呼吸刺激物和过敏原[14]。同时,高温和强体力活动带来的额外热负荷会提高呼吸频率,进而会增加空气污染物的总摄入量,引起疾病甚至死亡[15]。

1.3 紫外线辐射气候变化会改变云层的分布,从而影响到达地面的紫外线辐射水平,使户外工人更多暴露在高强度的辐射中,由此增加与紫外线辐射相关的健康影响[16]。在2000年,全球因为暴露于过多的太阳紫外线辐射所造成的健康损失,大约是150万个伤残调整寿命年和6万过早死亡病例[1]。紫外线辐射会引起眼疾和皮肤癌。有证据显示,过多的紫外线辐射会增加眼疾的危险,包括皮质性白内障、结膜肿瘤和眼恶性黑色素瘤[13, 17]。另有证据显示,过量的紫外线辐射会增加唇癌、鳞状细胞癌和基底细胞瘤,以及恶性黑色素瘤的发病风险[18]。

1.4 极端天气事件近年来,由于全球性的气候变化,造成极端天气事件(例如洪水、干旱、海啸、飓风)出现得更加频繁和密集[1],使得某些职业人群疲于处理各种危险事件,造成救援、应急和清理工作量的不断增加,从而会增加这些从业人员直接暴露于极端天气事件的风险[19]。例如,在洪水救援或清理的过程中,会使这些人员更多暴露于霉菌和过敏原的危险中,而高温天气,对于穿戴个人防护设备的工作人员来说,引起中暑的风险也会增加[18]。值得注意的是,参与救援和清理任务的工作人员还会产生心理应激反应。在美国2006年发生的卡特里娜飓风过后,参与救援的消防员和警察被报道出现了大量心理问题,尤其是抑郁症状的发生[20]。

1.5 虫媒传染病增加和栖息地扩大气候变化可以影响虫媒的分布和传播,因为绝大部分虫媒疾病传播媒介和中间宿主的分布和数量,都取决于各种气象因素(如温度、湿度)和生物因素(宿主种类、病原体变异)[13, 21-22]。一些已经受到病原体影响的职业人群,将会受到更多的健康威胁。例如,长久以来危害中国农民的血吸虫病,因为气候变化将改变其宿主栖息地的分布,会对农民的健康造成新的威胁[23]。此外,户外工人在高温天气下也可能会选择白天休息,黎明或黄昏工作。而黎明和黄昏正是昆虫媒介最活跃的时候,从而增加疾病传播的可能性[24]。更为重要的是,虫媒疾病的时空分布范围,会随着气候变化而改变,使得原先不会受到暴露的职业人群受到威胁。

1.6 其他因素气候变化还会通过影响人类社会的经济活动和工作环境,进而影响职业人群的健康[25]。一方面,由于减排和经济发展的需要,造成产业转型和新兴产业的出现[26]。传统产业的转型可能会导致工人下岗,而新型的“环境友好型”产业也可能会在减少环境危害的同时带来新的危害,尤其是带来新的职业健康问题。例如,在核发电过程中,原料处理、废弃物处置等环节会造成相关工作人员的暴露,增加了受到核辐射的危险[27]。另一方面,为了适应全球气候变化,城市建筑环境也正在发生相应的改变。最典型的就是,大量可调节室内“小气候”的密闭建筑出现,通风换气率降低,空气质量恶化,造成室内污染加剧,尤其是氡暴露增加,从而导致长时间在室内工作的人群出现密闭建筑综合症和肺癌[5]。由此可见,气候变化对职业人群的健康影响也不仅仅局限于户外工人。综上所述,气候变化对职业人群产生的健康影响,既有直接影响,也有间接影响,如图 1所示。值得注意的是,气候变化对职业人群健康的暴露因素有时是单一的, 有时是多种暴露因素并存的。

|

图 1 气候变化影响职业人群健康的途径 |

2 国内外研究现状

近年来,国际上有关气候变化对职业人群健康影响方面的研究和探讨已经越来越多。科学家们普遍认为,气候变化将对职业人群的健康呈负面影响,不过仍需要在全世界范围内积累更多的证据[28]。现有的研究中,大多数是在发达国家开展的关于高温天气对职业人群的健康影响方面。易受到高温影响的职业人群,包括农民、建筑工人、消防员、矿工、士兵和一线生产工人[29-30]。其健康影响不仅包括中暑、热衰竭、化学物不耐受等直接影响,还包括劳动生产率降低等间接影响。随着全球变暖的加剧,高温热浪事件对职业人群的健康威胁会大大增加,同时会导致其工作时间降低、工作效率下降等,从而影响社会经济的发展,需要对影响的卫生经济学进行评价。在中低收入国家,职业人群的健康问题和劳动生产率,受到气候变化的影响可能会更大[8, 31]。有研究表明,高温对发展中国家工人劳动生产率的影响,预计是全球气候变化最主要的经济影响[32]。这些国家大部分位于热带和亚热带地区,全年气温较高,以农业生产为主,农民占大多数,资源相对匮乏,防暑降温设备尚未普及[33]。但遗憾的是,目前很少有研究探讨气候变化对发展中国家职业人群的健康影响。

国际上有关热暴露与职业健康的研究中,研究对象主要以城市居民为主,所获取的健康资料也多来源于发达国家的医疗机构数据和问卷调查。然而这种资料收集的方式,未能全面反映气候变化对职业人群的健康影响。更为关键的是,依据这些数据来评估气候变化对职业人群的健康影响,其结论未必适用于发展中国家。例如,Gubernot等[10]利用来自美国劳工统计局的致命职业伤害普查数据,提供了美国第一个职业人群热相关死亡的全面描述。但首先,不是所有职业人群的健康问题,都会纳入到医疗机构的数据统计中,如城市流动人口和自由职业者等。其次,大多数监测数据只关注于像死亡这种严重的健康结局,而没有纳入较轻微的健康影响,如热应激反应、体温过高、脱水等。Xiang等[34]对工作场所热暴露的健康影响进行了回顾,发现所有基于监测数据的研究都来自于高收入国家,尤其美国、澳大利亚和欧洲国家在这方面的研究较多,主要是因为研究者可以相对容易地获得职业健康和安全方面的监测数据。文献中研究热暴露和职业人群健康的关联性,采用最多的是观察性研究,主要是关于气象因子对职业人群疾病影响方面的描述性分析,而很少有涉及温度和职业人群热相关疾病之间的定量关系分析。例如,已有的研究大多是按职业、季节或月份、地理位置进行划分,描述与气候变化相关的健康影响。此外,Zhou等[35]通过对济南公交车司机和公交公司管理者进行访谈,定性地研究公交车驾驶员对高温影响自身健康的看法,从职业人群自我感受的视角反映热暴露的影响。

在研究高温对劳动生产率影响的方面,研究方法则比较多样。除运用国际标准化组织(International Standard Organization,ISO)和美国国家职业安全卫生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health,NIOSH)建立的标准,从生理学角度上定量分析温度和劳动强度之间的关系外[36],Zander等[11]首次在澳大利亚采用劳动生产率和劳动损害问卷(Work Productivity and Activity Impairment,WPAI)(原本广泛运用于卫生经济学领域[37]),通过将影响分为由于高温导致的缺勤和出勤但工作效率降低,从而估计受热应激影响的工作时间,来评估所损失的劳动生产率。Li等[38]对户外环境和建筑工人进行持续、直接的现场观察,基于直接工作时间、间接工作时间和停工时间估算劳动生产力,通过工作时间而不是完成的工作量测量效率,结合测量得到的天气数据,研究高温对劳动生产率的影响。但该研究设计针对建筑行业工人的劳动特点,需要考虑建筑类型,对其他职业人群不具有推广意义。相比国际,中国在气候变化与职业人群健康的研究方面,总体处于跟踪和追赶阶段,尚存在很大不足。首先,已有的气候变化与健康研究主要针对的是一般人群,只有少量研究涉及职业人群。这不仅是因为国内缺少合适的健康数据和气候变化相关指标,还与中国研究者们对其重要性的认识不够有关。其次,中国目前有关气候变化对职业人群的研究,也不是针对健康问题的。已有的大部分研究都是针对气候变化对产业的影响,如高温对农业生产、钢铁制造业产量的影响等,很少有严格意义上的针对职业人群健康影响的研究。最后,在严格意义上属于气候与职业健康方面的研究,方法学的使用还停留在比较初级层次。即使有定量研究,也还是停留在百分比等描述性分析的水平上,相关分析和回归模型等统计分析手段运用得不够。在定性研究方面,许多调查问卷设计的严谨性不足,问卷发放、回收和管理也不够科学,影响调查结果的可靠性。

3 政策建议随着全球气候变化的加剧,环境暴露因素对职业人群的健康威胁将会大大增加。职业人群受到的暴露因素也不仅限于高温,还包括高温与化学物暴露、高强度工作和持续工作的联合作用。此外,气候变化带来的其他暴露因素,如环境污染、极端天气事件和虫媒传播疾病等,也会对职业人群的健康产生不良影响。一方面,这对国家应对劳动力损失风险的能力提出严峻考验,另一方面,会对社会经济的发展造成不良影响。因此,政府及相关机构需要制定并实施防控策略,从而降低由于气候变化带来的健康损害和经济损失。基于以上分析,本文提出以下主要政策建议:

3.1 加大对气候变化与职业健康研究的支持力度,全面评价气候变化对职业人群造成的健康影响如何更好地理解气候变化是如何影响职业人群健康的,不仅在科学领域意义重大,而且对于政府及利益相关者制定并实施防控策略,从而对降低由于气候变化带来的健康损害和经济损失大有裨益。因此,政府及相关机构需要加大对气候变化与职业健康研究的支持力度。既往研究主要集中在像高温作业工人等常见高暴露风险职业,衡量影响的指标局限于像热射病或死亡等严重的健康结局,同时缺少对影响的卫生经济学评价。对于未来研究气候变化对职业人群的健康效应,需要在一般性职业人群中,评价与气候变化相关危害的相对范围和频率,定量研究暴露因素与健康结局和劳动生产率之间的关系,在对气候变化相关暴露因素的趋势及分布预测的基础上,评价不同干预措施的效果,从而找到有效的干预措施,为政府的科学决策提供依据。

3.2 完善中国的职业卫生标准,加快建立气候变化与职业健康综合监测体系目前,中国对职业卫生标准的定义,主要围绕工作场所职业有害因素的职业浓度水平及其危害的控制。但随着工业化的进程、区域经济的发展以及气候变化的趋势,职业人群的环境暴露因素会与之前呈现较大差异。因此,职业卫生标准需要进行不断调整和评价,最终能够满足在未来气候条件下有害因素频繁暴露的需要。在完善职业卫生标准之外,对于评估长期的职业危害暴露以及相关疾病、伤害所造成的健康负担,监测起到至关重要的作用。监测数据的质量可以反映职业健康干预项目的成效。但目前中国职业健康与安全监测系统独立建设,在监测位点和监测指标设置上不匹配,也缺乏统一的调查方法和技术规范,监测数据不能共享。因此,在普遍的以工作场所为基础的监测系统外,还需要寻找其他方式的监测,例如医院和其他医疗机构的数据监测,以及以国家或区域人口为基础的暴露和健康的调查。

3.3 加强国际合作与协同,制定适合中国的职业卫生政策和措施近年来,越来越多的发达国家把气候变化的趋势及影响纳入到政府的科学决策中。2014年在美国芝加哥召开的国际职业流行病学会议中,气候变化对全球劳动力的影响被列为优先关注的重要研究问题。中国作为世界上劳动力人口的大国,需要积极参与到气候变化与健康、社会发展的全球治理中。制定科学的气候适应性政策和措施,可以一定程度上降低气候变化带来的风险,从而为易受影响的区域和人群提供有效保护。同时,通过整合资源,增加投入,提高效率,在所有的工作场所提供基本健康保护,减少不同区域、城市、职业间的不平衡。在充分借鉴发达国家在环境与职业健康领域治理经验的同时,鼓励创造具有中国特色的治理体系。

4 小结气候变化将严重威胁人类健康,尤其会对职业人群造成负面健康影响。气候变化对职业人群产生的环境暴露因素,包括高温热浪、湿度升高、空气污染、极端天气事件等,各种暴露因素可以通过直接、间接或多种途径并存的方式,危害职业人群健康和降低劳动生产率。基于上述认识,本文就如何应对气候变化对职业人群健康的挑战,提出了加大研究支持力度、完善职业卫生标准、建立综合监测体系、以及制定适合中国的职业卫生政策和措施的建议。

| [1] | Intergovernmental Panel on Climate Change.Working Group Ⅰ Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Climate change 2013:the physical science basis[R].Summary for Policymakers, 2013. |

| [2] | Pal JS, Eltahir EAB. Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability[J]. Nature Climate Change, 2015, 6(2): 197–200. |

| [3] | 陈正洪, 杨桂芳, 扈海波. 气候变化背景下温度对人体健康影响研究进展[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(10): 1318–1321. DOI:10.11847/zgggws2014-30-10-27 |

| [4] | Roelofs C, Wegman D. Workers:the climate canaries[J]. Am J Public Health, 2014, 104(10): 1799–1801. DOI:10.2105/AJPH.2014.302145 |

| [5] | Levy BS, Wegman DH. Occupational health:recognizing and preventing work-related disease and injury[M].4th ed.Philiadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000. |

| [6] | 邓凯军, 刘淮柱. 职业性重症中暑死亡1例分析[J]. 环境与职业医学, 2014, 31(1): 63–64. |

| [7] | 周琳, 辛正, 白莉, 等. 济南公交驾驶员高温期间患病影响因素分析[J]. 中国公共卫生, 2013, 29(10): 1410–1412. DOI:10.11847/zgggws2013-29-10-02 |

| [8] | Watts N, Adger WN, Agnolucci P, et al. Health and climate change:policy responses to protect public health[J]. Lancet, 2015, 386: 1861–1914. DOI:10.1016/S0140-6736(15)60854-6 |

| [9] | Kjellstrom T, Lemke B, Hyatt O, et al. Climate change and occupational health:a South African perspective[J]. Samj South African Medical Journal, 2014, 104(8): 586. DOI:10.7196/SAMJ.8646 |

| [10] | Gubernot DM, Brooke AG, Hunting KL. Characterizing occupational heat-related mortality in the United States, 2000-2010:an analysis using the census of fatal occupational injuries database[J]. Am J Ind Med, 2015, 58(2): 203–211. DOI:10.1002/ajim.22381 |

| [11] | Zander KK, Botzen WJW, Oppermann E, et al. Heat stress causes substantial labour productivity loss in Australia[J]. Nature Climate Change, 2015, 5(7): 647–651. DOI:10.1038/nclimate2623 |

| [12] | Adam-Poupart A, Labreche F, Busque MA, et al. Association between outdoor ozone and compensated acute respiratory diseases among workers in Quebec(Canada)[J]. Ind Health, 2015, 53(2): 171–175. DOI:10.2486/indhealth.2014-0136 |

| [13] | 赵金琦, 金银龙. 气候变化对人类环境与健康影响[J]. 环境与健康杂志, 2010, 27(5): 462–465. |

| [14] | Schulte PA, Chun HK. Climate change and occupational safety and health:establishing a preliminary framework[J]. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2009, 6(9): 542–554. DOI:10.1080/15459620903066008 |

| [15] | Kim SE, Lim YH, Kim H. Temperature modifies the association between particulate air pollution and mortality:a multi-city study in South Korea[J]. Sci Total Environ, 2015, 524-525: 376–383. DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.03.137 |

| [16] | Scovronick N, Dora C, Fletcher E, et al. Reduce short-lived climate pollutants for multiple benefits[J]. Lancet, 2015, 386: e28–31. DOI:10.1016/S0140-6736(15)61043-1 |

| [17] | Gallagher RP, Lee TK. Adverse effects of ultraviolet radiation:a brief review[J]. Prog Biophys Mol Biol, 2006, 92(1): 119–131. DOI:10.1016/j.pbiomolbio.2006.02.011 |

| [18] | NIOSH.Safety and Health Topic, Hazards to Outdoor Workers[DB/OL].http://www.cdc.gov/niosh/topics/,September2008. |

| [19] | Bennett CM, McMichael AJ. Non-heat related impacts of climate change on working populations[J]. Glob Health Action, 2010, 3: 5640. DOI:10.3402/gha.v3i0.5640 |

| [20] | West CBB, Mueller C, Kitt M, e, et al. Mental health outcomes in police personnel after Hurricane Katrina[J]. J Occup Environ Med, 2008, 50: 689–695. DOI:10.1097/JOM.0b013e3181638685 |

| [21] | 刘起勇. 气候变化对媒介生物性传染病的影响[J]. 中华卫生杀虫药械, 2013, 19(1): 1–7, 12. |

| [22] | 吴小敏, 吴永胜, 程锦泉. 气候变化与传染病关系研究进展[J]. 中国公共卫生, 2010, 30(1): 127–128. DOI:10.11847/zgggws2010-26-01-69 |

| [23] | Zhou XN, Yang GJ, Yang K, et al. Potential impact of climate change on schistosomiasis transmission in China[J]. Am J Trop Med Hyg, 2008, 78: 188–194. |

| [24] | Loetti V, Burroni N, Vezzani D. Seasonal and daily activity patterns of human-biting mosquitoes in a wetland system in Argentina[J]. J Vector Ecol, 2007, 32: 358–365. DOI:10.3376/1081-1710(2007)32[358:SADAPO]2.0.CO;2 |

| [25] | Robbins A. Health consequences of climate change interventions[J]. Lancet, 2015, 386: 1819. |

| [26] | Adisesh A, Robinson E, Curran AD. Climate change:enabling a better working Britain for the next 100 years[J]. Occupational Medicine, 2011, 61(5): 292–294. DOI:10.1093/occmed/kqr050 |

| [27] | Mulloy KB, Sumner SA, Rose C, et al. Renewable energy and occupational health and safety research directions:a white paper from the Energy Summit, Denver Colorado, April 11-13, 2011[J]. Am J Ind Med, 2013, 56(11): 1359–1370. |

| [28] | Watts G. Scientists welcome new global climate change pact[J]. Lancet, 2015, 386: 2461–2462. DOI:10.1016/S0140-6736(15)01289-1 |

| [29] | Adam-Poupart A, Labreche F, Smargiassi A, et al. Climate change and occupational health and safety in a temperate climate:potential impacts and research priorities in Quebec, Canada[J]. Ind Health, 2013, 51(1): 68–78. DOI:10.2486/indhealth.2012-0100 |

| [30] | Applebaum KM, Graham J, Gray GM, et al. An overview of occupational risks from climate change[J]. Curr Environ Health Rep, 2016, 3(1): 13–22. DOI:10.1007/s40572-016-0081-4 |

| [31] | Kuruppu N, Capon A. Climate change and health[J]. Lancet, 2016, 387: 430. DOI:10.1016/S0140-6736(16)00170-7 |

| [32] | DARA.Climate vulnerability monitor.2nd edition[DB/OL].http://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2012/report/, 2012. |

| [33] | Kjellstrom T, Holmer I, Lemke B. Workplace heat stress, health and productivity-an increasing challenge for low and middle-income countries during climate change[J]. Glob Health Action, 2009, 2: 46–51. |

| [34] | Xiang J, Bi P, Pisaniello D, et al. Health impacts of workplace heat exposure:an epidemiological review[J]. Ind Health, 2014, 52(2): 91–101. DOI:10.2486/indhealth.2012-0145 |

| [35] | Zhou L, Xin Z, Bai L, et al. Perceptions of heat risk to health:a qualitative study of professional bus drivers and their managers in Ji'nan, China[J]. Int J Environ Res Public Health, 2014, 11(2): 1520–1535. DOI:10.3390/ijerph110201520 |

| [36] | Kjellstrom T, Kovats RS, Lloyd SJ, et al. The direct impact of climate change on regional labor productivity[J]. Archives of Environmental and Occupational Health, 2009, 64(4): 217–227. DOI:10.1080/19338240903352776 |

| [37] | Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM. The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument[J]. Pharmacoeconomics, 1993, 4(5): 353–365. DOI:10.2165/00019053-199304050-00006 |

| [38] | Li XD, Chow KH, Zhu Y, et al. Evaluating the impacts of high-temperature outdoor working environments on construction labor productivity in China:a case study of rebar workers[J]. Building and Environment, 2016, 95: 42–52. DOI:10.1016/j.buildenv.2015.09.005 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33