2. 糖尿病防治研究北京市重点实验室

代谢综合征(metabolic syndrome, MS)是一组复杂的代谢紊乱症候群,包括中心性肥胖、高血压、糖耐量异常和血脂异常等一系列特点,可增加发生糖尿病和心血管病发生的危险性,但目前为止MS的病因机制尚不明确[1]。γ-谷氨酰转肽酶(γ-glutamyltransferase, GGT)广泛分布于人体内,其主要作用是参与谷胱甘肽的代谢,有研究表明,GGT的异常升高与许多因素有关,如饮酒、吸烟、年龄、肝病等[2]。近年来,许多横断面研究和队列研究显示GGT水平升高与MS的发生也有关系[3-5]。为了解GGT水平与MS及其组分之间的关系,为临床工作中利用GGT水平诊断MS提供科学依据,本研究采用立意抽样方法收集北京市小汤山医院2012年1—12月28 057名体检人群的体检资料,分析GGT水平与MS相关组分之间的相关性及不同GGT水平与MS发生风险之间的关系,并应用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristics curve, ROC)分析GGT水平诊断MS的最佳临界值。结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料来源采用立意抽样方法收集北京市小汤山医院2012年1—12月28 057名健康体检人群的体检资料,内容包括性别、年龄、体质指数、收缩压、舒张压、空腹血糖、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和GGT。

1.2 方法体检人群均为晨起空腹进行身高、体重和血压的测量,并计算体质指数=体重(kg)/身高(m2);采集空腹血样检测空腹血糖、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和GGT。根据MS诊断标准[6-7],具备以下4项中的≥3项者即可诊断为MS:(1) 体质指数≥28.0 kg/m2;(2) 空腹血糖≥5.6 mmol/L和/或已确诊为糖尿病并治疗者;(3) 收缩压≥130 mm Hg(1 mm Hg=0.133 3 kPa)和/或舒张压≥85 mm Hg和/或已确认为高血压并治疗者;(4) 血脂异常:空腹甘油三酯≥1.7 mmol/L和/或空腹高密度脂蛋白胆固醇 < 1.0 mmol/L (男性)或 < 1.3 mmol/L(女性)。

1.3 统计分析应用SAS 9.2和SPSS 17.0软件进行一般描述性分析、χ2检验、t检验、Pearson相关分析、偏相关分析和二分类logistic回归分析,以P < 0.05为差异有统计学意义。并应用ROC曲线分析GGT水平诊断MS的最佳临界值。

2 结果 2.1 一般情况(表 1)| 表 1 MS组和非MS组人群MS相关指标比较(x±s) |

28 057名体检人群中,男性10 789人(38.45%),女性17 268人(61.55%);年龄18~80岁,平均年龄(45.61±13.91) 岁。检出MS者5 671例,非MS者22 386人。5 671例MS组人群中男性4 340例(15.47%),女性1 331例(4.74%),平均年龄(49.22±12.56) 岁;22 386名非MS组人群中男性12 928人(46.08%),女性9 458人(33.71%),平均年龄(44.69±14.08) 岁;2组人群性别和年龄分布差异均有统计学意义(均P < 0.01)。分别对2组人群体质指数、收缩压、舒张压、空腹血糖、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和GGT水平比较,差异均有统计学意义(均P < 0.01)。

2.2 GGT水平与MS各组分的相关分析两变量Pearson相关分析结果显示,GGT水平与体质指数(r=0.234)、收缩压(r=0.226)、舒张压(r=0.263)、空腹血糖(r=0.160)、甘油三酯(r=0.325) MS组分均呈正相关(均P < 0.01), 与高密度脂蛋白胆固醇MS组分呈负相关(r=-0.081,P < 0.01);在调整了性别、年龄和MS其他组分后,偏相关性分析结果显示,GGT水平与体质指数(r=0.106)、收缩压(r=0.030)、舒张压(r=0.084)、空腹血糖(r=0.052)、甘油三酯(r=0.246) MS组分均呈正相关(均P < 0.01), 与高密度脂蛋白胆固醇MS组分呈负相关(r=-0.070,P < 0.01)。

2.3 GGT水平与MS发生的关系根据GGT的四分位数法,将体检人群分为4组,GGT < 13.0、13.0~19.0、19.1~31.0、>31.0 U/L组分别为9 839、5 632、5 786、6 800例,分别占总人数的35.07%、20.07%、20.62%、24.24%。在控制了年龄和性别等混杂因素后,二分类logistic回归分析结果显示,GGT 13.0~19.0 U/L组、19.1~31.0 U/L组、>31.0 U/L组人群MS发病风险分别为GGT < 13.0 U/L组人群的1.247倍(OR=1.247,95%CI=1.133~1.374)、2.375倍(OR=2.375,95%CI=2.166~2.605)、4.729倍(OR=4.729,95%CI=4.323~5.173)。

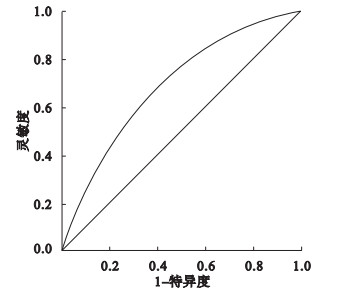

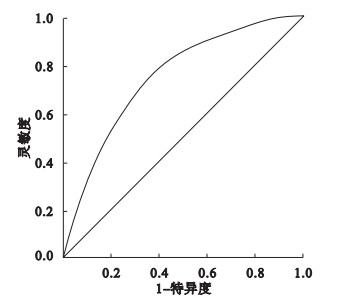

2.4 GGT筛检MS的ROC曲线分析(图 1、2)ROC曲线分析结果显示,男性GGT水平诊断MS的ROC曲线下面积为0.687,女性GGT水平诊断MS的ROC曲线下面积为0.747。男性诊断MS的截断值为24.5 U/L,灵敏度为0.715,特异度为0.563;女性诊断MS的截断值为13.5 U/L,灵敏度为0.806,特异度为0.580。

|

图 1 男性GGT筛检MS的ROC曲线图 |

|

图 2 女性GGT筛检MS的ROC曲线图 |

3 讨论

近年来,多项横断面研究[8-9]和队列研究[5,10]均显示GGT水平升高与MS的发生有相关性,与本研究结果一致。目前GGT与MS发生的病理生理机制尚不完全明确,但根据现有的研究显示,可能的机制有胰岛素抵抗、慢性炎症和氧化应激这3个方面[11]。Pearson相关分析结果显示,GGT水平与MS各组分之间均存在不同程度的关联,尤其是与甘油三酯的相关性最为密切,在调整了性别、年龄以及体质指数、收缩压、舒张压、空腹血糖、高密度脂蛋白胆固醇等其他MS组分后,其偏相关系数为0.246,亦明显高于其他MS组分,与相关研究结果一致[8,10,12],这可能与MS发生胰岛素抵抗的病理生理机制有关。有研究表明,胰岛素抵抗可使外周脂肪分解速度加快,造成血中游离脂肪酸的升高,从而导致肝细胞对游离脂肪酸的摄取增多和甘油三酯的合成增多[13]。但其具体机制仍需进一步证实。本研究结果显示,GGT水平和MS发病风险呈正相关,GGT 13.0~19.0 U/L组、19.1~31.0 U/L组、>31.0 U/L组人群MS发病风险分别为GGT < 13.0 U/L组人群的1.247倍(OR=1.247,95%CI=1.133~1.374)、2.375倍(OR=2.375,95%CI=2.166~2.605)、4.729倍(OR=4.729,95%CI=4.323~5.173)。

ROC分析作为一种广泛应用于临床诊断和人群筛检的一种定量方法,ROC曲线和曲线下面积是临床诊疗的准确性的一种流行的评价手段。本研究中ROC曲线分析男性和女性诊断MS的截断值分别为24.5和13.5 U/L,男性明显高于女性,与Lee等[10]进行的队列研究结果一致。张庆云等[14]在上海市社区人群的横断面调查中,男性和女性居民的最佳临界值分别为34.5和14.5 U/L;Tao等[8]在2012年北京市同仁医院25~65岁体检人群进行的研究中,男性和女性的最佳临界值分别为31.5和19.5 U/L;刘佳等[15]对天津医科大学代谢病医院2型糖尿病患者的研究中得到的最佳临界值为21.5 U/L。综上所述,在排除肝脏疾病等混杂因素的情况下,GGT可作为临床预防和控制MS的一个指标。但目前国内和国际并没有针对MS发生对GGT水平制定的最佳临界值和参考值[16]。同时,由于性别、年龄、种族、体质指数等的差异,针对MS发生制定GGT水平参考值较为困难,因此本研究针对北京市小汤山医院体检人群进行的ROC曲线分析可为临床MS筛检提供科学依据。

| [1] | 康慨, 姜涛, 宋秀霞, 等. γ-谷氨酰转移酶与代谢综合征及各组分的相关性研究[J]. 中国全科医学, 2013, 23(18): 2085–2088. |

| [2] | 金永哲, 朴鲜女, 熊英环, 等. 延边农村男性居民GGT异常及其相关因素调查[J]. 中国公共卫生, 2012, 28(7): 909–912. DOI:10.11847/zgggws-2012-28-07-10 |

| [3] | Xu Y, Bi YF, Xu M, et al. Cross-sectional and longitudinal association of serum alanine aminotransaminase and gamma-glutamyltransferase with metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese people[J]. J Diabetes, 2011, 3(1): 38–47. DOI:10.1111/j.1753-0407.2010.00111.x |

| [4] | Kawamoto R, Tabara Y, Kohara K, et al. High-sensitivity C-reactive protein and gamma-glutamyl transferase levels are synergistically associated with metabolic syndrome in community-dwelling persons[J]. Cardiovasc Diabetol, 2010, 9: 87. DOI:10.1186/1475-2840-9-87 |

| [5] | Suh BS. The Association between serum gamma-glutamyltransferase within normal levels and metabolic syndrome in office workers:a 4-year follow-up study[J]. Korean J Fam Med, 2012, 33(1): 51–58. DOI:10.4082/kjfm.2012.33.1.51 |

| [6] | Alberfi KG, Eckel RH, Grundy SM. Harmonizing the metabolic syndrome:a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity[J]. Circulation, 2009, 120(16): 1640–1645. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192644 |

| [7] | 中国肥胖问题工作组. 中国成人超重和肥胖症预防与控制指南(节录)[J]. 营养学报, 2004, 26(1): 1–4. |

| [8] | Tao LX, Li X, Zhu HP, et al. Association between gamma-glutamyl transferase and metabolic syndrome:a cross-sectional study of an adult population in Beijing[J]. Int J Environ Res Public Health, 2013, 10(11): 5523–5540. DOI:10.3390/ijerph10115523 |

| [9] | 陶庆梅, 王胜锋, 孙凤, 等. 北京健康体检人群γ-谷氨酰转肽酶水平与代谢综合征的关联分析[J]. 北京大学学报:医学版, 2013, 45(3): 364–369. |

| [10] | Lee JH, Um MH, Park YK. The association of metabolic syndrome and serum gamma-glutamyl transpeptidase:a 4-year cohort study of 3, 698 Korean male workers[J]. Clin Nutr Res, 2013, 2(1): 67–75. DOI:10.7762/cnr.2013.2.1.67 |

| [11] | 刘存飞, 刘承云. 谷氨酰转肽酶与代谢综合征的关系研究进展[J]. 临床心血管病杂志, 2011, 27(4): 246–248. |

| [12] | 俞匀, 卞茸文, 顾刘宝, 等. 不同性别2型糖尿病患者血清γ-谷氨酰转肽酶水平与代谢综合征的相关性研究[J]. 实用老年医学, 2011, 25(1): 26–29. |

| [13] | 王晶莹, 傅晓英. γ-谷氨酰转肽酶与代谢综合征及其相关组分的研究[J]. 新医学, 2013, 44(9): 594–597. |

| [14] | 张庆云, 王继伟, 余金明, 等. 上海市社区人群γ-谷氨酰转肽酶与代谢综合征的关联性研究[J]. 中国初级卫生保健, 2014, 28(12): 106–108. DOI:10.3969/j.issn.1001-568X.2014.12.0045 |

| [15] | 刘佳, 赵伟, 刘倩, 等. ROC曲线分析2型糖尿病合并脂肪肝患者诊断代谢综合征的预测意义[J]. 中国实用医刊, 2012, 39(22): 3–5. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-4756.2012.22.002 |

| [16] | Kunutsor SK, Apekey TA, Seddoh D. Gamma glutamyltranserase and metabolic syndrome risk:a systematic review and dose-response meta-analysis[J]. Int J Clin Pract, 2015, 69(1): 136–144. DOI:10.1111/ijcp.12507 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33