2. 南宁市社会福利医院

随着交通的日益发达、经济交流范围的扩展,社会人口流动性呈现增长趋势,流浪人群逐年增加[1],这样的人口迁徙对传染性疾病的管理提出了新的挑战[2]。特别是流浪精神病人群体的频繁流动引发的传染病隐患,尚未引起社会各界对流浪精神病人的传染性疾病问题的足够重视[3]。为更好地认识流浪精神病人群体中的传染性疾病问题,引起政府相关部门对这类人群引发的公共卫生问题的关注,本研究对2008年1月-2014年12月在广西南宁市社会福利医院住院的所有流浪精神病人共2 332例患者资料进行分析,了解流浪精神病人群体中传染性疾病患者的流行病学特征及行为方式对传染性疾病的影响。现将结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料收集2008年1月-2014年12月在南宁市社会福利医院救助的所有流浪精神病患者的病历资料共2 332例,以此为研究对象进行回顾性调查研究。

1.2 方法采用资料整理法对研究对象的病案资料进行整理,囊括入院时间、姓名、性别、年龄、职业、婚姻、文化程度、精神疾病的分类、传染性疾病患病情况、临床症状等180余项,获得流浪精神病人住院前、住院中及出院相关的真实资料。

1.3 统计分析采用SPSS 20.0统计软件包进行处理。应用例数和构成比对样本进行描述性分析,使用χ2拟合优度检验分析例数在人口统计学变量上的差异、传染性疾病的年均发病率在性别维度上的差异,采用二项分类logistic回归分析讨论职业、性别、常见精神病患病情况对传染病患病情况的影响。P < 0.05为差异有统计学意义。

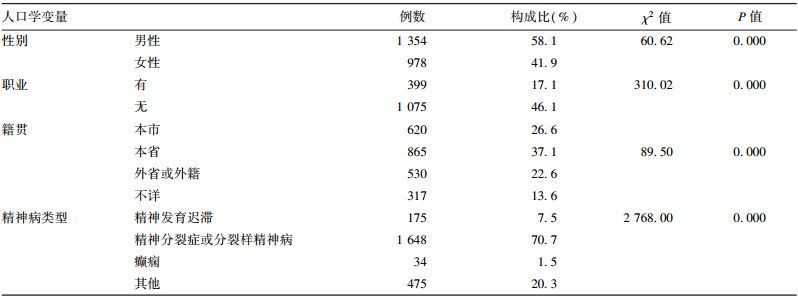

2 结果 2.1 一般情况(表 1)| 表 1 入院患者一般情况描述性分析 |

南宁市2008—2014年流浪精神病患者入院2 332例,年龄最小5岁,最大93岁,平均年龄(35.30±12.06) 岁;< 14岁18例(0.7%),15~29岁725例(31.1%),30~45岁1 198例(51.4%),46~64岁327例(14.0%),≥65岁64例(2.8%);患者人数在年龄段维度上的差异有统计学意义(χ2=2 110.92,P < 0.01);不同性别、职业、籍贯及精神病类型的比例差异有统计学意义(P < 0.01)。

2.2 传染性疾病 2.2.1 基本情况2 332例流浪精神病患者中,传染病患者共361例(15.5%),其中男性220例(60.9%),女性141例(39.1%),性别差异有统计学意义(P < 0.01);< 14岁0例,15~29岁110例(30.5%),30~45岁190例(52.6%),46~64岁54例(15.0%),≥65岁7例(1.9%),各年龄段人数比例差异有统计学意义(χ2=205.93,P < 0.01)。

2.2.2 分布情况病毒性肝炎、梅毒、肺结核和艾滋病患者各占总患者例数的10.2%(239/2 332)、3.3%(77/2 332)、1.5%(36/2 332)、0.4%(9/2 332),各病种人数比例差异有统计学意义(χ2=352.87,P < 0.01)。男性病毒性肝炎占64.9%(155/239),明显多于女性的35.1%(84/239),差异有统计学意义(P < 0.01);男性肺结核占69.4%(25/36),明显多于女性的30.6%(11/36),差异有统计学意义(P < 0.01);艾滋病女性占66.7%(6/9),明显多于男性的33.3%(3/9) 差异有统计学意义(P < 0.01);梅毒男性患者占48.1%(37/77),与女性的51.9%(40/77) 比较,差异无统计学意义。

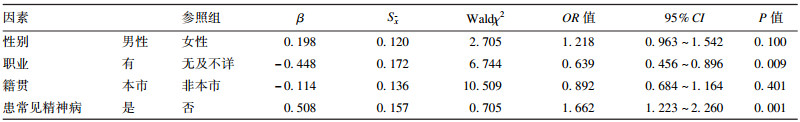

2.3 多因素分析(表 2)| 表 2 影响是否患传染病的二项分类logistic分析 |

以是否患传染病为因变量(是=1,否=0),以性别、是否有职业、是否为本地人、是否患常见精神病4个变量为自变量,进行二项分类logistic回归分析。结果显示,职业是流浪精神病人传染病患病的保护因素(OR=0.639,95%CI=0.456~0.896),常见精神病是流浪精神病人传染病患病的危险因素(OR=1.662,95.0%CI=1.223~2.260)。

3 讨论本研究结果显示,流浪精神病患者中男性比例较高(58.1%),青年和中年(15~29岁和30~45岁年龄组)居多;病人来源以非本市居多,与诸亚萍[4]报道的入院情况基本一致。流浪精神病人群体中的精神分裂症或分裂样精神病(70.7%)和精神发育迟滞患者(7.5%)比例较高,这与丁万涛等[1]在温州、孙远[5]在贵阳、卫雪新等[6]在广州等地所做的研究相似。国外流行病学研究也显示精神分裂症的患病率最高,精神发育迟滞的病人比例较高。由于精神分裂症病人在精神病性症状支配下,精神发育迟滞病人在思维智能障碍等因素作用下,出现社会功能障碍、无法自我管理,当外出不归时他们就容易走失而流浪社会。

根据2008-2014年《卫生统计年鉴》汇报的正常人群资料,病毒性肝炎、梅毒、艾滋病、肺结核等单病种年均发病率分别为100.01/10万、27.19/10万、2.00/10万和74.00/10万,传染病年均发病率为203.20/10万[9-15]。本研究中2 332例流浪精神病患者合并传染病患者361例,发病率为15.5%,明显高于正常人群,提示流浪精神病人群体比正常人群更容易患传染性疾病。本研究中流浪精神病患者中大多是外市人员(59.7%)和籍贯不祥人员(13.6%),提示精神病人流浪期间流动范围大,长期居无定所,饮食、御寒等条件差,生存环境恶劣、身体抵抗力下降,增加了感染传染病病毒的机会。另一方面,在幻觉、妄想等精神病性症状的支配下,流浪精神病人自知力缺乏,丧失了部分或全部的社会功能,缺乏安全意识和自我保护意识,常常成为性侵犯的受害者和实施者,也就成为梅毒和艾滋病病毒感染、携带和传播的高危人群。从流浪精神病人群体流浪过程看,其流动性行为、恶劣的生存环境、个人的不良行为,如捡拾食物等,加上长期与社会脱节、防病治病意识缺乏,使得他们很容易成为传染性疾病的传染源、传染途经和易感人群。流浪精神病人一旦患上传染病,造成治疗难度和社会经济负担的增加,势必会对正常人群的身体健康产生传染性的威胁。

针对流浪精神病人群体的传染病特点,建议将流浪精神病人群体纳入政府传染性疾病公共卫生管理范畴。从源头抓起,加强社区精神病防治,防止精神病人流入社会,成为传染源和传播途径[16]。对于已经流浪的精神病人,应动员相关力量及时送入精神病院救治,防止其继续流浪。进入医院救治的精神病人,同时治疗其精神病和传染性疾病。经医学治疗症状缓解的病人及时回归社区,纳入社区精神卫生和传染病管理,在社区继续治疗康复,防止重新流浪社会[17];不能回归社会的,建立安置中心,集中管理和治疗,防止再次流入社会、重新成为传染源、传染途经和易感人群。

| [1] | 伍业光. 用科学发展观探索流浪精神病的救助问题[J]. 中国卫生事业管理, 2009, 10: 659–660. DOI:10.3969/j.issn.1004-4663.2009.10.005 |

| [2] | 张国兵, 张春林, 伍业光. 流浪精神病人流行病学及临床研究进展[J]. 广西医学, 2011, 33(2): 228–230. |

| [3] | 丁万涛, 郭辉, 胡立荣. 流浪精神病患者危险因素的病例对照研究[J]. 中国预防医学杂志, 2009, 10(3): 1836–1838. |

| [4] | 诸亚萍. 1 143例流浪精神病人临床现状分析[J]. 中国公共卫生管理, 2011, 27(3): 242–243. |

| [5] | 孙远, 罗炳华, 等. 贵阳市流浪精神病人管理现状调查[J]. 中国民康医学, 2007, 19(5): 403–407. |

| [6] | 卫新雪. 流浪救助对象精神病人41例临床分析[J]. 中国民康医学, 2003, 15(12): 740–741. DOI:10.3969/j.issn.1672-0369.2003.12.022 |

| [7] | Madianos MG, Chondraki P, Papadimitriou GN. Prevalence of psychiatric disorders among homeless people in Athens area:a cross-sectional study[J]. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2013, 48(8): 1225–1234. DOI:10.1007/s00127-013-0674-2 |

| [8] | Cerejeira J, Lagarto L, Mukaetovaladinska EB. The immunology of delirium[J]. Neuroimmunomodulation, 2014, 21(3): 72–78. |

| [9] | 国家卫生和计划生育委员会. 2009年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. |

| [10] | 国家卫生和计划生育委员会. 2010年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2010. |

| [11] | 国家卫生和计划生育委员会. 2011年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2011. |

| [12] | 国家卫生和计划生育委员会. 2012年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2012. |

| [13] | 国家卫生和计划生育委员会. 2013年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2013. |

| [14] | 国家卫生和计划生育委员会. 2014年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2014. |

| [15] | 国家卫生和计划生育委员会. 2015年中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2015. |

| [16] | 李越, 丁李路, 边学峰, 孙强. 社区综合干预对重性精神病患者复发率影响[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(2): 398–401. |

| [17] | 许意清, 李越, 姜宝法. 重性精神病患者肇事肇祸社区综合管理干预效果mata分析[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(8): 1091–1094. DOI:10.11847/zgggws2015-31-08-32 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33