坚果又称干果、壳果,按照原料来源分为树坚果类、果实种子类。常见坚果主要有板栗、核桃、扁桃仁、杏仁、腰果、开心果、松子、榛子、花生、葵花子、南瓜子等[1-2]。坚果富含植物蛋白、脂肪酸(尤其是不饱和脂肪酸)、膳食纤维、多种维生素和矿物质等多种人体必需的营养物质,同时也含有抗氧化剂和植物甾醇等生物活性物质[3-4]。2005年坚果被美国《时代》杂志选入十大最佳健康食物之一, 也是营养学家们最为推崇的零食之一。本研究利用不同年份健康调查数据,着重分析2010—2012年中国居民坚果摄入现状及1982—2012年30年来的变化趋势,为科学引导居民合理消费坚果提供依据。

1 资料与方法 1.1 资料来源资料来自1982和1992年的全国营养调查、2002年全国居民营养与健康状况调查、2010—2012年中国居民营养与健康状况监测数据。2010—2012年调查采用多阶段分层与人口成比例整群随机抽样方法,按经济发展水平及类型将全国所有县级行政单位(包括县、县级市、区)分为大城市、中小城市、普通农村和贫困农村4类[5]开展中国居民营养与健康状况监测调查。食物频率调查对象为2010—2012年中国居民营养与健康状况监测中≥6岁的中国居民,样本数为78 330人。膳食调查对象为2010—2012年中国居民营养与健康状况监测中≥2岁的中国居民,样本数为62 857人。本项目已通过伦理审查委员会审批(批号:2013-018),研究对象均签署知情同意书。1982年、1992年和2002年坚果摄入量数据来自《中国居民营养与健康状况调查报告之一2002综合报告》[6]。

1.2 方法食物频率调查采用统一自制的食物频率调查问卷,收集调查户中调查对象在过去12个月内各种食物消费频率。膳食调查采用连续3 d 24 h膳食回顾法。统一培训调查员入户连续收集被调查者3 d(2个工作日、1个休息日)在家和在外的所有饮食情况,完成24 h膳食回顾表,详细记录包括坚果在内的所有摄入食物的食物名称、食物摄入量等信息。参考国家统计局公布的2009年人口数据对坚果的摄入量进行复杂抽样加权处理。为比较不同年份坚果摄入量的变化趋势,参照中国居民膳食营养素参考摄入量(2000版)[7]计算标准人日的坚果摄入量。标准人是指18岁从事轻体力活动的成年男子,能量需要量为2 400 kcal(1 kcal=4.2 kJ),每个个体按照能量需要量除以2 400 kcal,获得每个个体的标准人系数,食物及营养素摄入量除以标准人系数,即获得折合标准人的食物和营养素摄入量[7]。

1.3 统计分析采用统一建立的中国居民营养与健康状况监测数据录入平台进行调查数据录入,数据的清理与分析采用SAS 9.1软件,主要分析方法为描述性分析。

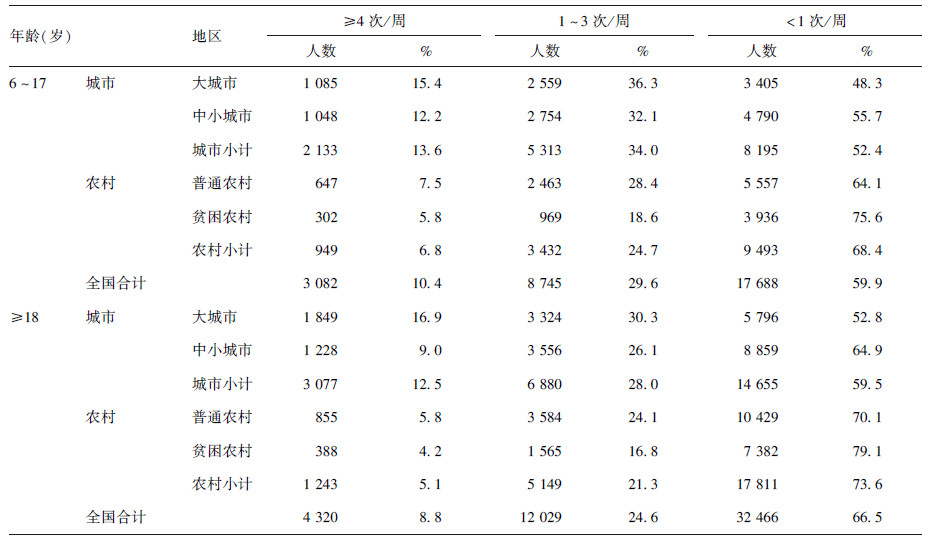

2 结果 2.1 中国居民2010—2012年坚果摄入频率分布(表 1)| 表 1 2010—2012年中国居民坚果摄入频率分布 |

10.4%的儿童少年(6~17岁)和8.8%的成年居民(≥18岁)坚果摄入频率达到每周≥4次,59.9%的儿童少年和66.5%的成年居民坚果摄入频率为每周<1次。城市13.6%的儿童少年和12.5%的成年居民坚果摄入频率达到每周≥4次, 农村6.8%的儿童少年和5.1%的成年居民坚果摄入频率达到每周≥4次。儿童少年和成年居民的坚果摄入频率均呈现从大城市、中小城市、普通农村到贫困农村依次降低的趋势。

2.2 中国居民2010—2012年坚果摄入量中国居民平均每标准人日坚果摄入量为3.8 g。城市高于农村,分别为4.7和2.8 g。坚果摄入量呈现从大城市、中小城市、普通农村到贫困农村依次降低的趋势,分别为6.0、4.5、3.1和2.2 g。

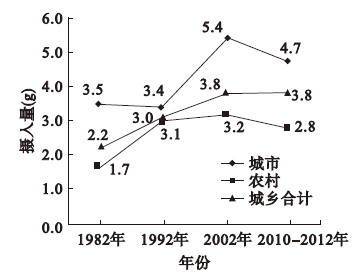

2.3 不同年份不同城乡中国居民坚果摄入量变化趋势(图 1)

|

图 1 不同年份不同城乡中国居民坚果摄入量及变化趋势 |

1982—2002年中国居民、城市和农村居民坚果摄入量总体上呈缓慢增长;2002—2012年中国居民坚果摄入量相似,城市和农村居民坚果摄入量却成缓慢下降趋势。

3 讨论本研究结果显示,2010—2012年仅10.4%的儿童少年和8.8%的成年居民坚果摄入频率达到每周≥4次,与于冬梅等[8]研究结果(12.0%)相似。中国居民平均每标准人日坚果摄入量为3.8 g,不足2016版《中国居民膳食指南》[1]中的推荐量10 g/d的一半,高于张玉华等[9]调查的广州市居民的坚果摄入量2.7 g,低于陈兴乐等[10]调查的广西居民的坚果摄入量26 g。坚果摄入频率、坚果摄入量城市高于农村,均呈现从大城市、中小城市、普通农村到贫困农村依次降低的趋势,提示中国居民坚果摄入频率、坚果的摄入量低且存在地区差异。

与2002年相比,2012年城市和农村居民坚果摄入量出现下降趋势,这可能与坚果中脂肪含量高有关,坚果中脂肪含量占50%以上,属于富含脂肪的高能量密度食物[11],如果摄入过多易引起能量摄入过剩,导致体重增加,中国居民膳食指南(2007版)建议坚果不宜多吃[12],从而影响了坚果的摄入。中国居民的坚果摄入频率和摄入量均存在地区差异,这可能与城市地区居民健康意识强有关,坚果一般均营养丰富,蛋白质、油脂、矿物质、维生素的含量较高,对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效[13]。

综上所述,中国居民的坚果摄入频率和摄入量均偏低,且存在地区差异。最新的科学研究、系统综述和meta分析,经常食用适量的坚果有助于降低心血管疾病、中风、心脏病等发病风险,减少全身系统性炎症反应和患癌概率,改善2型糖尿病患者的血糖,减少全因死亡风险,罹患肥胖或代谢综合征的概率更低[14-20]。美国心脏协会自2000年起推荐,成人每日应食用坚果以预防心血管疾病的发生[21]。因此,建议加强对坚果的营养价值宣教,适量吃,多样吃,少吃含盐的坚果,从而提高中国居民坚果的摄入频率和摄入量,以期早日达到2016版《中国居民膳食指南》中的推荐量。

志谢 全国31省、自治区、直辖市相关部门的大力支持;各省工作队及150个调查点项目工作队的调查队员;广大调查对象的理解和支持;国家工作队全体工作人员的辛勤劳动| [1] | 中国营养学会. 中国居民膳食指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 64. |

| [2] | 荣瑞芬. 几种重要坚果的营养特性比较[J]. 北京联合大学学报:自然科学版, 2010, 24(1): 12–16. |

| [3] | Brufau G, Boatella J, Rafecas M. Nuts:source of energy and macronutrients[J]. Br J Nutr, 2006, 96(S): 24–28. |

| [4] | Segura R, Javierre C, Lizarraga MA, et al. Other relevant components of nuts:phytosterols, folate and minerals[J]. British Journal of Nutrition, 2006, 96(S2): 36–44. DOI:10.1017/BJN20061862 |

| [5] | 赵丽云, 马冠生, 朴建华, 等. 2010—2012中国居民营养与健康状况监测总体方案[J]. 中华预防医学杂志, 2016, 50(3): 204–207. |

| [6] | 王陇德. 中国居民健康营养与健康状况调查报告之一-2002综合报告[R]. 北京: 人民卫生出版社, 2005, 20. |

| [7] | 中国营养学会. 中国居民膳食营养素参考摄入量(2000版)[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2000: 19-57. |

| [8] | 于冬梅, 张兵, 赵丽云, 等. 中国3~17岁儿童青少年零食消费状况[J]. 卫生研究, 2008, 37(6): 710–713. |

| [9] | 张玉华, 何洁仪, 梁伯衡, 等. 广州市居民食物消费与营养素摄入状况[EB/OL]. 中国公共卫生, 2017. DOI: 10.11847/zgggws2016-32-07-00.http://www.zgggws.com/CN/article/searchArticle.do |

| [10] | 陈兴乐, 唐振柱, 韩彦彬, 等. 广西居民膳食营养状况调查[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(12): 1476–1478. DOI:10.11847/zgggws2005-21-12-37 |

| [11] | Ros E, Mataix J. Fatty acid composition of nuts-implications for cardiovascular health[J]. British Journal of Nutrition, 2006, 96(S2): 29–35. DOI:10.1017/BJN20061861 |

| [12] | 中国营养学会. 中国居民膳食指南[M]. 拉萨: 西藏人民出版社, 2010: 88. |

| [13] | 马冠生.吃坚果为健康[J].饮食科学, 2016(3):13.DOI:CNKI:SUN:YSKX.0.2016-03-007 |

| [14] | Mayhew AJ, de Souza RJ, Meyre D, et al. A systematic review and meta-analysis of nut consumption and incident risk of CVD and all-cause mortality[J]. British Journal of Nutrition, 2016, 115(2): 212–225. DOI:10.1017/S0007114515004316 |

| [15] | Aune D, Keum NN, Giovannucci E, et al. Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality:a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies[J]. BMC Medicine, 2016, 14: 207. DOI:10.1186/s12916-016-0730-3 |

| [16] | Shao C, Tang H, Zhao W, et al. Nut intake and stroke risk:a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies[J]. Sci, 2016, 6: 30394. |

| [17] | Yu Z, Malik VS, Keum NN, et al. Associations between nut consumption and inflammatory biomarkers[J]. Am J Clin Nutr, 2016, 104(3): 722–728. DOI:10.3945/ajcn.116.134205 |

| [18] | Del Gobbo LC, Falk MC, Feldman R, et al. Effects of tree nuts on blood lipids, apolipoproteins, and blood pressure:systematic review, meta-analysis, and dose-response of 61 controlled intervention trials[J]. Am J Clin Nutr, 2015, 102: 1347–56. DOI:10.3945/ajcn.115.110965 |

| [19] | Jaceldo-Siegl K, Haddad E, Oda K, et al. Tree nuts are inversely associated with metabolic syndrome and obesity:the Adventist Health Study-2[J]. PLoS One, 2014, 9(1): e85133. DOI:10.1371/journal.pone.0085133 |

| [20] | Bao Y. Association of nut consumption with total and cause-specific mortality[J]. N Engl J Med, 2013, 369(21): 2001–2011. DOI:10.1056/NEJMoa1307352 |

| [21] | Krauss RR, Howard B, Appel L, et al. Revision 2000:a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the American Heart Association[J]. Circulation, 2000, 102(18): 2284–2299. DOI:10.1161/01.CIR.102.18.2284 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33