2. 上海市疾病预防控制中心合作交流培训处

颗粒物作为中国城市大气环境的首要污染物,危害严重[1]。上海作为中国特大国际化城市,面临石油型与煤烟型并重的复合型空气污染,颗粒物浓度年均值为50~59 μg/m3,超过国际卫生组织年平均值标准15 μg/m3的3~4倍。自2001年起上海市正式实施《中华人民共和国大气污染防治法》[2],该年也是上海市实施环境保护和建设三年行动计划的关键一年。上海市政府积极推进煤烟型污染控制、二氧化硫总量控制、机动车污染控制、扬尘污染控制等多项工作,并加大环保投入。2001—2007年期间上海地区总体空气质量状况有所好转,发生轻度及以上等级的空气污染天数由90天降至50天以下,自2005年以来,空气污染虽呈降低趋势但已基本稳定在同一水平[3-4]。上海市环境空气质量并未随着经济的高速发展和能源消耗量的大幅增加而恶化。本研究以2000年作为政策评估的基线年,运用模型模拟了在不同政策场景下2001年1月—2007年12月上海市大气污染物PM10的质量浓度,并将污染水平降低所带来的健康收益进行货币化分析。定量评价大气污染治理政策对人群健康的影响,为政府政策的制定及执行提供经济学参考。现将结果报告如下。

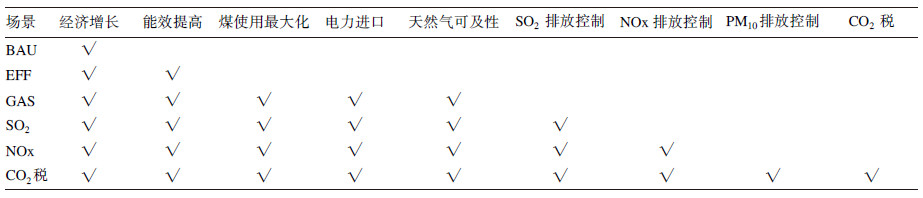

1 材料与方法 1.1 人群暴露水平分析及场景设置(表 1)| 表 1 各排放场景的基本要素 |

为估计不同环境治理政策对大气质量的影响,运用市场分配模型(market allocation, MARKAL)[5-6]模拟各政策场景下大气污染物的排放情况。根据长距离传输和沉积模型(atmospheric trajectory model, ATMOS)[7]提供的单位源强浓度分布矩阵,以及MARKAL模型输出的多方案能源政策和排放场景,计算上海市现在和未来不同能源场景下的PM10浓度[8],其中,政策场景大致分为以下四类:(1) 基本场景(business as usual,BAU)。即其他条件维持2000年的水平保持不变,仅考虑GDP在2000—2005年间年均增长9%~11%,并且以后每隔5年GDP在此基础上每年下降0.5%~1%。(2) 能源选择场景包括能源效率提高场景(energy efficiency improvement,EFF)和扩大天然气终端使用场景(expanding natural gas use for final sectors,GAS)。前者假定煤炭使用效率每年提高5%~10%,后者假定随着西气东输工程的开展,到2005年35%的终端煤消耗部门改用天然气作为能源,2035年这一比例达到90%。(3) 二氧化硫(sulfur dioxide, SO2)和二氧化氮(nitrogen dioxide, NOX)的排放控制场景。假定到2020年,SO2和NOX的年排放量将分别低于400和325千吨每年。(4) 碳排放控制场景。在SO2和NOX排放场景的基础上,假定每排放1吨CO2各施加200元人民币的碳税。

1.2 健康效应终点选择由于各气态物之间存在着密切的相关性和多重共线性,因而在评价空气污染健康效应时,往往挑选一种与健康关系最密切的污染物作为大气污染的指示物,如可吸入颗粒物PM10。本研究纳入的健康终点为死亡、慢性支气管炎、心血管疾病和呼吸系统疾病住院、门诊人数(内科、儿科)、急性支气管炎,哮喘发作等。

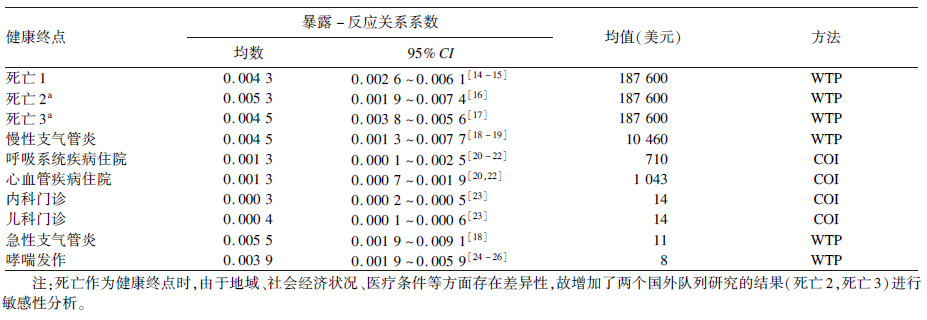

1.3 暴露-反应关系(表 2)| 表 2 各健康终点的PM10暴露-反应关系系数及其单位经济学价值 |

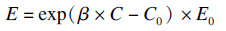

暴露-反应关系是指大气污染物浓度与人群健康效应终点的变化关系。国际上通常基于流行病学研究结果,对大气污染造成的健康影响进行定量评估[9]。一定暴露水平下,大气污染所导致的人群健康效应可计算如下:

|

(1) |

其中,C和C0分别为PM10的实际浓度和阈浓度;E和E0分别为对应于C和C0的某健康终点发生数;β是PM10与该健康终点的暴露反应关系系数。

暴露反应关系系数,均来自PM10与各健康结局的流行病学文献。死亡作为空气污染最主要的效应终点,我国相关研究仍属空白[10],大部分空气污染的长期队列研究多集中在欧美国家,因此选用国际权威文献研究结果,若有数篇文献加以阐述,则进行meta分析,对暴露反应系数进行合并[11-12],若选取的国外研究是基于PM2.5的结果,需按照PM10/PM2.5=0.65[13],转换成PM10的暴露反应关系。除“死亡”之外其他健康终点的暴露反应关系均来自于国内研究。从上海市环境保护局收集2000—2007年全市PM10,SO2,NO2的日平均浓度,若缺乏上海市居民在2000年各项健康终点的基线发生率,则以全国水平和其他省市的数据作为替代。

1.4 经济收益分析目前国际上主要采用的评价方法包括支付意愿法(willingness to pay, WTP)[27]、人力资本法(human capital approach, HCA)[28]或疾病成本法(cost of illness, COI)[29]。本研究采用支付意愿法,若无相应的WTP研究,则根据疾病成本法(cost of illness, COI)进行测算。不同发病终点的单位经济价值,由于我国目前尚无相应的支付意愿的研究结果,参照美国环保署的研究结果,并结合上海市实际加以适当转换。以住院和门诊为例,由于这2个疾病终点目前国内外尚无相应的支付意愿估计值,故对其的经济评价采用疾病成本法。

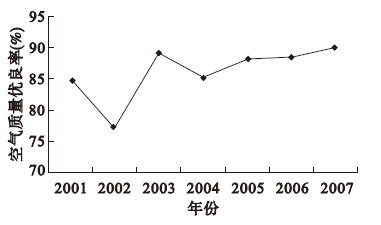

2 结果 2.1 2000—2007年上海市大气污染实际浓度水平(表 3、图 1)| 表 3 2000—2007年上海市PM10、SO2、NO2的年平均水平(μg/m3) |

|

注:空气质量优良率是指全年空气污染指数(API)达到二级和优于二级的天数占全年天数的百分比。空气污染指数的分级标准为:一级,API小于50,空气质量优;二级,API 51~100,空气质量良好;三级,API 101~150为轻微污染;API 151~200为轻度污染;四级,API 201~300,为中度污染;五级,API大于300,为重污染。 图 1 2000—2007年上海市空气质量优良率年际变化趋势 |

在2000—2007期间, 上海市主要大气污染物(PM10、SO2、NO2)均有不同程度的下降,总体空气质量优良率逐步提高,其中从2005年开始,优良率基本保持平稳。以PM10为例,2000—2007年间浓度下降了13 μg/m3。

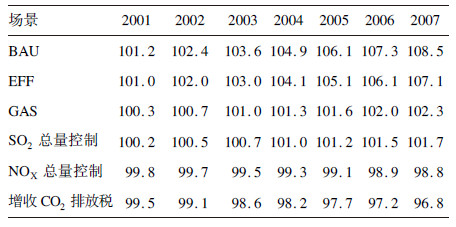

2.2 各排放场景下模拟的PM10浓度水平(表 4)| 表 4 2001—2007年上海市各排放场景下模拟的PM10水平 |

以2000年为基准,本研究模拟了各排放场景下PM10年均污染水平。在各政策场景下,模拟的污染物浓度水平均明显高于真实值。与不额外增加任何环保措施的BAU场景相比,上海市2000—2007年期间采取的一系列措施使2007年的PM10由108.5 μg/m3降低到88.0 μg/m3,降低了20.5 μg/m3。

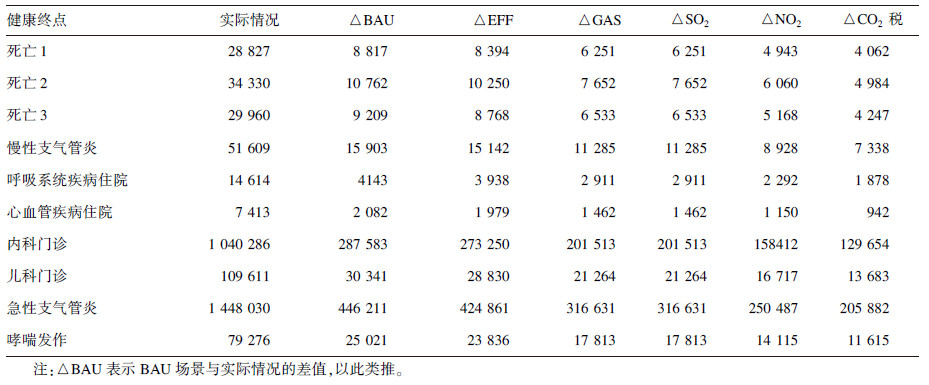

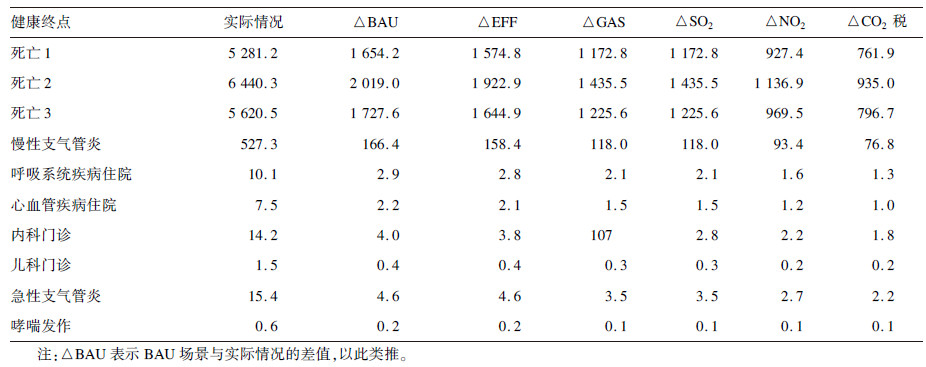

2.3 健康经济效益分析(表 5、6)| 表 5 2007年上海市各环保政策场景与实际情况相比获得的健康收益(例数) |

| 表 6 2007年上海市各环保政策场景与实际情况相比获得的健康经济收益(每百万美元) |

将实际PM10水平所算得的健康效应与各场景下模拟的PM10水平所算得的健康效应比较,则为该政策场景的健康效益[30]。根据公式(1) 估算2001—2007年各场景归因于PM10水平下降所带来的健康收益,见表 5。假定BAU场景模拟的与实际的PM10水平差值为上海一系列环保措施的总效应,2007年的差值20.5 μg/m3可解释为避免8817例居民死亡,1.59万例慢性支气管炎,44.62万例急性支气管炎,2.50万例哮喘发作,6225例居民住院、28.75万次内科门诊和3.03万次儿科门诊。通过对死亡为健康终点的敏感性分析发现,使用国外其他权威队列研究的暴露反应关系系数并不能明显改变其对健康效益的结果。将各健康终点的单位经济价值和表 5所计算的健康收益例数相乘,即为货币化的经济收益,见表 6。结果表明,2007年上海市城区大气颗粒物污染健康危害造成的经济损失为7.47亿美元~31.83亿美元,约合人民币131.03亿元~238.73亿元,占上海全市当年GDP的1.1%~2.0%。其中,由死亡引起的经济损失最大,占总数的93.04%;另外,慢性支气管炎对经济损失总额的贡献也较大。

为进一步分析各项政策对环境与健康的影响,我们将各政策场景的基本参数进行了简单合并,归为以下三类:能源结构调整,能源效率提高和大气污染排放控制。GAS场景和EFF场景下的效益差值即可归结为能源结构调整,EFF和BAU场景的差值即可归结为能源效率提高,CO2税和BAU场景的差值即可归结为大气污染排放控制。到2007年,这三类措施各降低了PM10浓度5、1和6 μg/m3,分别避免死亡2 143、423和2 190例。由此可见,大气污染排放控制政策能产生最大幅度的健康收益,其次是能源结构的调整。

3 讨论本文定量评价了上海市实施空气污染治理政策的一系列措施后, 因大气环境质量改善而获得的居民健康效益, 在模拟基本场景、能源效率提高场景、扩大天然气终端使用场景、SO2和NOX排放控制场景、碳排放控制场景六种政策场景下, 定量评估大气细颗粒物浓度变化对上海市居民未来健康状况的影响以及相应的健康经济收益。一系列空气污染治理政策的实施有效避免了8 817例居民死亡,减少了1.59万例慢性支气管炎,44.62万例急性支气管炎,2.50万哮喘发作病例,6 225例住院病例,28.75万次内科门诊和3.03万次儿科门诊,健康经济收益为17.47亿美元~31.83亿美元。从不同的健康终点来看,尽管2000—2007年上海市减少的急性支气管炎发病人数远高于慢性支气管炎发病人数,减少的门诊人数也远高于住院人数,但由于健康终点单位经济损失的差异,慢性支气管炎的健康经济效益远大于急性支气管炎,住院远大于门诊。此结果与我国京津冀地区的研究结果一致[31]。从不同政策来看,控制大气污染排放和调整能源结构能产生较大的健康收益,主要为避免死亡和减少慢性支气管炎所带来的效益,两者占总效益的95%以上。

大气颗粒物作为城市大气的主要污染物,已证实与一系列健康效应终点的改变有关[32-33]。我国的一项研究表明,PM10浓度每增加10 μg/m3,肺癌死亡率平均增加3.4%~6.0%[10]。美国癌症协会癌症预防研究(American Cancer Society′s Cancer Prevention Study,ACS CPS-II)发现,PM2.5浓度每增加10 μg/m3,肺癌死亡率平均增加15%~27%[34]。英国两项队列研究表明,PM25浓度每增加10 μg/m3,心血管疾病发生的风险比(hazard ratio, HR)平均增加1.3(95%CI=0.39~4.34);PM10浓度每增加10 μg/m3,HR平均增加1.16(95%CI=0.7~1.92)[35]。一项加拿大的研究表明,PM25浓度每增加10 μg/m3,循环系统疾病发生的风险比平均增加1.19(95%CI=1.07~1.31), 呼吸系统死亡率的HR平均增加1.52(95%CI=1.26~1.84)[36]。空气污染的暴露反应关系是非线性的,由于欧美国家空气质量优于我国,目前国内暴露-反应系数的研究结果往往较低,例如Lave[37]估计的居民每日死亡数与大气污染的关系比徐希平[38]的研究结果高1~2倍。因此考虑到估计中的不确定性和多种气态污染物的影响, 建议取保守的低线值[39]。越来越多的学者开始以健康为基础的成本-效益分析方法评估治理空气污染的政策,将空气污染对人类健康的影响量化为货币价值,同时考虑时间和空间收益的变化、减少排放的成本支出等大量不确定因素,以健康作为最终价值导向得出经济效益评估结果[40]。

本研究仍存在不足之处。(1) 目前国内尚未报道过空气污染相关的长期研究结果,资料来源有限,故本研究中部分暴露-反应关系系数取自于欧美国家的研究成果,存在不确定性。(2) 本研究主要选取的是可定量评价和经济分析的健康效应终点,某些亚临床症状如肺功能等,尽管流行病学研究已证实其与大气颗粒物暴露的关系,却并未进入本次评价,可能导致健康效应的低估。(3) 部分健康效应终点由于支付意愿的资料不可得,只能采用疾病成本的方法。但这两种方法并不是毫无联系的,二者相互交织,相互补充[41]。

综上所述,上海市通过执行一系列空气污染治理政策,有效控制和降低了颗粒物浓度,对上海市居民健康整体水平带来较大改善,进而减少了相应的经济损失。

| [1] | 李宁, 张本延, 彭晓武. 大气污染与儿科呼吸系统疾病住院人数关系[J]. 中国公共卫生, 2009, 25(12): 1504–1505. DOI:10.11847/zgggws2009-25-12-50 |

| [2] | 陆福宽. 上海市人民代表大会城市建设环境保护委员会关于《上海市实施〈中华人民共和国大气污染防治法〉办法(草案)》的审议意见报告—2001年4月16日在上海市第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议[C]. 2001. |

| [3] | 张国琏, 甄新蓉. 2007年上海地区空气质量综述[J]. 大气科学研究与应用, 2009, 1: 38–45. |

| [4] | 上海统计局. 2007年上海市国民经济和社会发展统计公报[R]. 上海: 上海统计局, 2008. |

| [5] | Charlson RJ, Schwartz SE, Hales JM, et al. Climate forcing by anthropogenic aerosols[J]. Science, 1992, 255(5043): 423–430. DOI:10.1126/science.255.5043.423 |

| [6] | 陈长虹, 科林·格林, 吴昌华. MARKAL模型在上海市能源结构调整与大气污染物排放中的应用[J]. 上海环境科学, 2002, 9: 515–519. |

| [7] | Arndt RL, Streets DG, Bhatti N, et al. Sulfur dioxide emissions and sectorial contributions to sulfur deposition in Asia[J]. Atmospheric Environment, 1997, 31(10): 1553–1572. DOI:10.1016/S1352-2310(96)00236-1 |

| [8] | 阚海东. 上海市能源方案选择与大气污染的健康危险度评价及其经济分析[D]. 上海: 复旦大学, 2003. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10246-2003125626.htm |

| [9] | Environment Protection Agency, United States.The final report to congress on benefits and costs of the clean air act, 1990-2010[R].2012. |

| [10] | Chen X, Zhang LW, Huang JJ, et al. Long-term exposure to urban air pollution and lung cancer mortality:a 12-year cohort study in Northern China[J]. Science of the Total Environment, 2016, 571: 855–861. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.07.064 |

| [11] | 钱孝琳, 阚海东, 宋伟民, 等. 大气细颗粒物污染与居民每日死亡关系的Meta分析[J]. 环境与健康杂志, 2005, 4: 246–248. DOI:10.3969/j.issn.1001-5914.2005.04.002 |

| [12] | 谢鹏, 刘晓云, 刘兆荣, 等. 我国人群大气颗粒物污染暴露-反应关系的研究[J]. 中国环境科学, 2009, 10: 1034–1040. DOI:10.3321/j.issn:1000-6923.2009.10.006 |

| [13] | 陈仁杰, 陈秉衡, 阚海东. 我国113个城市大气颗粒物污染的健康经济学评价[J]. 中国环境科学, 2010, 3: 410–415. |

| [14] | Dockery DW, Rd PC, Xu X, et al. An association between air pollution and mortality in six U.S.cities[J]. New England Journal of Medicine, 1993, 329(24): 1753–1759. DOI:10.1056/NEJM199312093292401 |

| [15] | Rd PC, Thun MJ, Namboodiri MM, et al. Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of U.S.adults[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1995, 151(3 Pt 1): 669–674. |

| [16] | Cakmak S, Hebbern C, Vanos J, et al. Ozone exposure and cardiovascular-related mortality in the Canadian Census Health and Environment Cohort (CANCHEC)by spatial synoptic classification zone[J]. Environmental Pollution, 2016, 214: 589–599. DOI:10.1016/j.envpol.2016.04.067 |

| [17] | Turner MC, Jerrett M, Pope CA 3rd, et al. Long-term ozone exposure and mortality in a large prospective study[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2016, 193(10): 1134–1142. DOI:10.1164/rccm.201508-1633OC |

| [18] | 井立滨, 秦怡, 徐肇翊, 等. 本溪市大气污染与急慢性呼吸系统疾病的关系[J]. 环境与健康杂志, 2000, 17(5): 268–270. |

| [19] | 马洪宝, 洪传洁. 大气颗粒物污染对慢性呼吸道疾病的影响[J]. 中国公共卫生学报, 1992(4): 229–232. |

| [20] | Wordley J. Short term variations in hospital admissions and mortality and particulate air pollution[J]. Occupational and Environmental Medicine, 1997, 54(2): 108–116. DOI:10.1136/oem.54.2.108 |

| [21] | Zmirou D, Schwarts J, Saez M, et al. Time-series analysis of air pollution and cause-specific mortality[J]. Epidemiology, 1998, 9(5): 495–503. DOI:10.1097/00001648-199809000-00005 |

| [22] | Prescott GJ, Cohen GR, Elton RA, et al. Urban air pollution and cardiopulmonary ill health:a 14.5 year time series study[J]. Occupational and Environmental Medicine, 1998, 55(10): 697–704. DOI:10.1136/oem.55.10.697 |

| [23] | Dx XM, Dockery DW, Christiani DC, et al. Association of air pollution with hospital outpatient visits in Beijing[J]. Arch Environ Health, 1995, 50(3): 214–220. DOI:10.1080/00039896.1995.9940390 |

| [24] | Dusseldorp A, Kruize H, Brunekeef B, et al. Associations of PM10 and airborne iron with respiratory health of adults living near a steel factory[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1995, 152(6 Pt 1): 1932–1939. |

| [25] | Hiltermann TJ, Stolk J, Sc VDZ, et al. Asthma severity and susceptibility to air pollution[J]. European Respiratory Journal, 1998, 11(3): 686–693. |

| [26] | Neukirch F, Ségala C, Le MY, et al. Short-term effects of low-level winter pollution on respiratory health of asthmatic adults[J]. Archives of Environmental Health An International Journal, 1998, 53(5): 320–328. DOI:10.1080/00039899809605716 |

| [27] | 徐肇翊. 健康损失评价新课题-定量化和货币化[J]. 环境与健康杂志, 2002, 19(1): 6–7. |

| [28] | 徐肇翊, 金福杰. 辽宁城市大气污染造成的居民健康损失及其货币化估计[J]. 环境与健康杂志, 2003, 20(2): 67–71. |

| [29] | 赵越. 大气污染对城市居民的健康效应及经济损失研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-2007066921.htm |

| [30] | 阚海东. 上海市能源方案选择与大气污染的健康危险度评价及其经济分析[D]. 上海: 复旦大学, 2003. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10246-2003125626.htm |

| [31] | 黄德生, 张世秋. 京津冀地区控制PM_(2.5) 污染的健康效益评估[J]. 中国环境科学, 2013, 33(01): 166–174. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2013.01.024 |

| [32] | 宋宏, 余德新. 环境空气污染与人群健康[J]. 中国公共卫生, 1997, 13(4): 245–246. |

| [33] | 王燕侠, 牛静萍, 丁国武, 等. 空气污染对中小学生呼吸系统健康状况影响[J]. 中国公共卫生, 2007, 23(6): 666–668. DOI:10.11847/zgggws2007-23-06-15 |

| [34] | Turner MC, Krewskid D, Chen Y, et al. Long-term ambient fine particulate matter air pollution and lung cancer in a large cohort of never-smokers[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2011, 184(12): 1374–1381. DOI:10.1164/rccm.201106-1011OC |

| [35] | Dehbi HM, Blangiardo M, Gulliver J, et al. Air pollution and cardiovascular mortality with over 25 years follow-up:a combined analysis of two British cohorts[J]. Environment International, 2017, 99: 275–281. DOI:10.1016/j.envint.2016.12.004 |

| [36] | Pinailt L, Tjeojema M, Crouse DL. Risk estimates of mortality attributed to low concentrations of ambient fine particulate matter in the Canadian community health survey cohort[J]. Environmental Health, 2016, 15(1): 1–15. DOI:10.1186/s12940-015-0085-9 |

| [37] | Lave LB, Seskin EP. Air pollution and human health[M].Published for Resources for the Future by the Johns Hopkins University Press, 1977: 723-733. |

| [38] | 董景五, 徐希平, 陈育德, 等. 1990~1991年北京市城区大气污染与每日居民死亡关系的研究[J]. 卫生研究, 1995, 4: 212–214. |

| [39] | 靳乐山. 2000年北京大气中SO_2浓度削减50%的健康效益-人力资本法实例研究[J]. 中国环境科学, 1998, 18(3): 280–283. |

| [40] | 王诺, 程蒙, 臧春鑫, 等. 成本-效果分析/成本-效益分析方法在雾霾治理研究中的应用[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, S2: 85–88. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.12.011 |

| [41] | 阚海东, 陈秉衡, 汪宏. 上海市城区大气颗粒物污染对居民健康危害的经济学评价[J]. 中国卫生经济, 2004, 2: 8–11. DOI:10.3969/j.issn.1003-0743.2004.01.003 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33