脑性瘫痪(cerebral palsy,CP)简称脑瘫,主要是指出生前到出生后1个月内由各种原因引起的非进行性脑损伤或脑发育异常所导致的中枢性运动障碍和姿势异常,是儿童常见的残疾原因[1],常伴有智力障碍、语言障碍、癫痫、行为异常及视听障碍。目前,脑瘫是我国0~14岁儿童肢体残疾的首位致残原因,根据2006年全国人口推算,0~14岁儿童因脑瘫所致的肢体残疾人数约为31.3万人(含多重残疾)[2]。同时脑瘫也是影响小儿身心健康的主要疾病之一,据报道国内小儿脑瘫的患病率0.18%~0.4%[3]。目前脑瘫没有十分有效的治疗方法,主要依靠长期的康复训练,且具有康复时间长,见效慢,预后不确定以及经济费用大等特点,给家庭、社会带来沉重负担,这些影响因素对每一家庭来说都是一种强烈的负性刺激,对家庭成员的生活质量和心身健康产生影响,甚至导致疾病的发生[4-5]。本研究于2014年3-12月以在山西省脑瘫医院、晋中市脑瘫医院和太原市、大同市、运城市、吕梁市康复中心进行诊治的304例不同类型脑瘫患儿家长为对象,对其心理健康状况进行调查分析,现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用随机分层整群抽样的方法,依据山西省行政区域的划分,同时综合考虑各地市的经济发展水平、脑瘫医院及康复中心的规模和合作性、项目实施的可行性等多方面因素,从山西省的11个地市中随机抽取5个市(地市),再从5个抽中的市(地市)分别随机抽取3个康复中心或脑瘫医院。最后抽取太原市、晋中市、大同市、运城市、吕梁市的康复中心或脑瘫医院2014年3月-12月进行诊治的脑瘫患儿的家长304人为研究对象。纳入标准:(1) 符合脑瘫诊断及分型标准的脑瘫患儿家长;(2) 被调查家长需长期照料患儿,了解患儿的病情及生活习惯;(3) 无意识障碍,能完成问卷调查者;(4) 取得知情同意的患儿家长。排除标准:(1) 患儿家长文化程度过低或存在其他原因,在调查员的帮助下任无法完成问卷者;(2) 家长精神方面存在疾患或相关病症者。

1.2 方法采用自填式问卷调查法,由经过统一培训的调查员与家长进行沟通,对调查内容进行必要的解释,取得家长知情同意后,要求家长根据1周内的实际感觉独立完成问卷,并在15~30 min内完成自评量表的填写。调查工具包括:(1) 基本情况调查表:自行编制。包括脑瘫患儿家长性别、年龄、婚姻状况、居住地、是否生病、家庭人均月收入、患儿残疾等级(依据其所持有残疾证标注)等。(2) 症状自评量表(Symptom Checklist 90,SCL-90)[6]:包括90个项目分为10个因子,分别为躯体化、强迫症状、人际关系敏感、忧郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和其他。各项指标反映尺度采用Likert五级评分标准,在选择的条目中1代表“没有”,2代表“轻度”,3代表“中度”,4代表“偏重”,5代表“严重”,分别记为1、2、3、4、5分,各项得分越高反映反应被试在某方面症状的痛苦程度越高,反之,各项得分越低反映反应被试在某方面症状的痛苦程度越小。[7]SCL-90可衡量患者自觉症状的严重程度[8-9],与其他的自评量表相比,在内容上,具有容量大,反映症状丰富,更能准确刻划患者的自觉症状特性等优点,在分析上,具有相对精细、深入等优点[10]。

1.3 统计分析采用SPSS 22.0软件进行分析,计量资料采用t检验与全国常模比较,组间比较采用单因素方差分析,患儿家长症状及其影响因素分析采用多因素逐步回归法。

2 结果 2.1 脑瘫患儿家长一般状况本次共调查患儿家长304人,其中男性家长85人(28%),女性家长219人(72%),平均年龄(33.6±7.1) 岁;城镇居民91人(29.9%),农村居民213人(70.1%);自费36人(11.8%),城居保68人(22.4%),新农合190人(62.5%),其他10人(3.3%);患儿一级残疾91人(29.9%),二级残疾156人(51.3%),三级残疾40人(13.2%),四级残疾17人(5.6%)。

2.2 脑瘫患儿家长常见心理问题患儿家长常见症状表现为易烦躁和激动287人(94.36%);感到紧张或易被激怒284人(93.58%);心跳的厉害277人(91.23%);不能控制地大发脾气268人(88.25%);感到别人不理解、不同情您265人(87.32%);做事反复检查260人(85.45%);

2.3 脑瘫患儿家长SCL-90症状自评状况分析(表 1)| 表 1 脑瘫患儿父母SCL-90评定与全国常模的比较 |

脑瘫患儿家长SCL-90评定得分除人际关系项目与全国常模的差异无统计学意义(P > 0.05),其余项目得分与全国常模的差异均有统计学意义(P < 0.05),且脑瘫患儿父母各方面得分均高于全国常模。

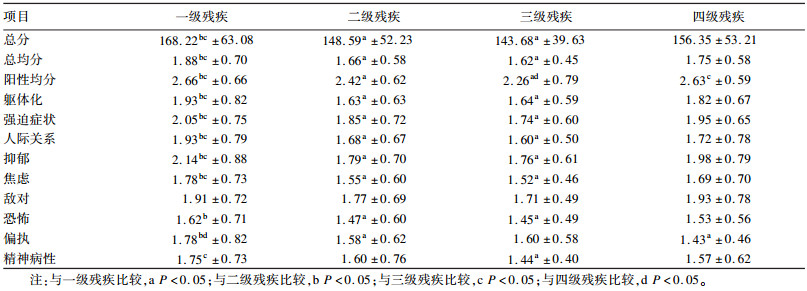

2.4 不同残疾状况患儿家长SCL-90测试结果比较(表 2)| 表 2 不同残疾状况患儿家长SCL-90各项目得分的比较(x±s) |

经方差分析得出,除敌对因子外各因子不同残疾等级间得分差异均有统计学意义,经LSD-t检验两两比较得出,一级残疾与四级残疾在总分、总均分、阳性均分、躯体化、强迫症状、人际关系、抑郁、焦虑、恐怖的得分均高于二级和三级残疾,偏执、精神病性因子一级残疾的得分高于其他残疾等级的得分。二级残疾组与一级残疾组相比,除敌对、精神病性因子无统计学意义(P > 0.05) 外,其他各因子差异均有统计学意义(P < 0.05)。三级残疾组与一级残疾组相比,除敌对、恐怖、偏执因子差异无统计学意义(P > 0.05) 外,其他各因子差异均有统计学意义(P < 0.05)。四级残疾组与一级残疾组相比,除偏执因子差异有统计学意义(P < 0.05) 外,其他各因子差异均无统计学意义(P > 0.05)。三级残疾组与二级残疾组相比,各因子差异均无统计学意义(P > 0.05)。四级残疾组与二级残疾组相比,各因子差异均无统计学意义(P > 0.05)。四级残疾组与三级残疾组相比,除阳性均分因子差异有统计学意义(P < 0.05) 外,其他各因子差异均无统计学意义(P > 0.05)。

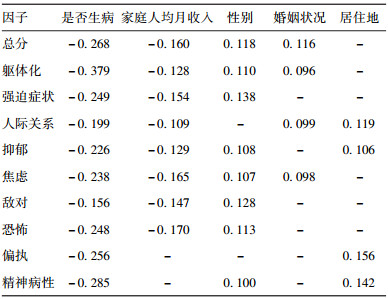

2.5 脑瘫患儿家长相关问题对父母心理健康状况影响(表 3)| 表 3 脑瘫患儿家长相关问题与父母的SCL-90总分及各个因子回归系数(β) |

采用逐步回归法分析脑瘫患儿家长心理健康状况,以脑瘫患儿家长的SCL-90各因子得分作为因变量,以患儿的残疾程度与患儿家长的一般信息(脑瘫患儿家长性别、年龄、居住地、家庭人均月收入、婚姻状况和是否生病)作为自变量进入回归方程,其中是否生病对各个因子都存在影响,家庭人均月收入除偏执、精神病性因子外对其他因子均存在影响,性别除人际关系、偏执因子外对其他因子均存在影响,婚姻状况仅对躯体化、人际关系、焦虑因子存在影响,居住地对人际关系、抑郁、偏执和精神病性因子存在影响。

3 讨论当子女被诊断为脑瘫时,对其家长的心理是一种非常大的打击。在漫长的康复治疗过程中消耗着患儿家长大量的时间、精力和金钱,随着治疗的进行,家长对孩子的走路、生活自理、学习,甚至其长大后的生存都产生非常大的担忧,这些都是比较严重的应激源,是一种长期存在于家庭的负性生活事件,对患儿家长的心理状态会产生严重影响。

脑瘫患儿家长存在更多心理健康问题,更易出现躯体化障碍、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、偏执症状等不同表现形式的心理障碍。结果显示患儿家长症状自评量表总分及躯体化、强迫症状、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性8项因子得分均高于全国常模(P < 0.05),充分显示焦虑、抑郁、敌对等仍是脑瘫患儿家长的主要心理问题,这与国内外许多研究结果一致[11-12]。不同残疾等级脑瘫组的组间比较显示躯体化、强迫症状、抑郁、敌对等因子得分比较差异存在统计学意义,表现出不同残疾等级脑瘫患儿家长的心理健康状况的程度及表现不同程度上存在差异。残疾程度对家长躯体化、人际关系、抑郁、焦虑心理问题存在影响,这与不同残疾等级脑瘫患儿运动功能水平及预后表现情况较为一致,一级残疾患儿多为全身瘫痪或伴有严重的智力障碍康复训练愈后差,需要家长终身照顾,长期的照料以及对孩子未来的迷茫使患儿家长的心理健康问题严重,四级残疾患儿残疾状况轻微但与正常儿童存在差异,患儿家长在康复训练中希望孩子能迅速康复回归正常人群,但脑瘫康复治疗过程长达不到其预期的治疗效果,患儿家长常常会产生焦虑、抑郁等心理健康问题。

本研究发现,家长的性别、家庭人均月收入、家长婚姻状况、家长当前是否生病都会对患儿家长心理健康造成不同程度的影响。其中,患儿家长是否生病可能会更多地影响到家长的心理健康状况,它对患儿家长的SCL-90总分、躯体化、强迫症状、人际关系等因子均存在影响。另外,本研究显示,家庭人均月收入越高患儿家长的心理健康状况会有所好转,这可能与家庭经济水平高,对康复治疗所需花费的承受能力就相对较强,心理健康状况也就较好。研究中也发现,男性的心理健康状况较女性好,这可能与男性的抗压能力较高存在一定的关系。有研究提示儿童障碍程度和功能状态不能预测父母的抑郁和沮丧,增加社会支持可能会有助于父母的适应[13]。

实践证明不可忽视脑瘫患儿家长在康复中的作用。脑瘫患儿在感觉、表象、智力、语言等方面常存在障碍,从而其人格与性格的发展常常受到影响。父母是孩子在日常生活中接触最多的人是孩子的启蒙老师,家长心理状态势必会影响到患儿人格与性格的发展。综上所述,家长首先要保持心态正常,能对疾病有正确地认识,采取积极地态度在治疗中与日常生活中配合治疗师的工作,这样才能使患儿的康复效果最佳,享受正常的生活。

| [1] | 中国康复医学会儿童康复专业委员会, 中国残疾人康复协会小儿脑瘫康复专业委员会. 小儿脑性瘫痪的定义、分型和诊断条件[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2007, 29(5): 309–310. |

| [2] | 刘民, 栾承. 中国0~14岁肢体残疾儿童致残原因分析[J]. 中华流行病学杂志, 2008, 11: 1083–1086. DOI:10.3321/j.issn:0254-6450.2008.11.007 |

| [3] | 蒋德禹, 唐亮. 家庭康复模式在小儿脑瘫中应用[C]. 中国康复医学会第2届儿童康复学术会议、中国残疾人康复协会第9届小儿脑瘫康复学术会议暨国际交流会议, 长沙, 2006. |

| [4] | 周雪, 李晓捷. 脑性瘫痪患儿家长71例心理健康调查分析[J]. 中国中西医结合儿科学, 2012, 4(2): 182–185. |

| [5] | 郭岚敏, 吕智海, 肖凤鸣, 等. 脑瘫儿童相关问题及其对父母心理健康的影响研究[J]. 中国儿童保健杂志, 2013, 21(4): 391–394. |

| [6] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理健康评定量表手册[M].增订版. 北京: 中国心理健康杂志社, 1999: 33-36. |

| [7] | 杨中方, 黄润. 老年糖尿病病人运动锻炼评估量表的编制及信效度检验[J]. 护理研究, 2015(13): 1578–1582. |

| [8] | Derogatis LR, Unger R. Symptom Checklist-90-Revised[M].New Jersey: Corsini Encyclopedia of Psychology, 2010: 88-99. |

| [9] | 童杰辉. SCL-90量表及其常模20年变迁之研究[J]. 心理科学, 2010, 33(4): 928–930. |

| [10] | Schmitz N, Hartkamp N, Kiuse J, et al. The Symptom Check-List-90-R(SCL-90):a German validation study[J]. Qual Life Res, 2000, 9(2): 185–193. DOI:10.1023/A:1008931926181 |

| [11] | 刘燕, 李立霞. 脑瘫患儿家长心理因素分析及干预措施[J]. 现代预防医学, 2009, 36(19): 3700–3701. |

| [12] | 余文玉, 肖农. 脑瘫患儿家长生活质量以及焦虑、抑郁情绪的研究[J]. 重庆医科大学学报, 2009, 34(9): 1260–1262. |

| [13] | Janeen M. Stress and adaptation in mothers of children with cerebral palsy[J]. Journal of Pediatric Psychology, 2003, 28(3): 197–201. DOI:10.1093/jpepsy/jsg007 |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33