破坏性膜拜团体是指“要求成员绝对忠诚或效力于某一人物或主张,其首领为实现自己的目的而不惜通过操作、诱导和控制手段损害徒众的家庭和社会环境,以宗教、文化或其他性质的形式出现的集团或团体”[1]。加入膜拜团体的成员其认知灵活性和适应性降低,有情感麻木迟钝和功能退行等心理障碍[2],且心理健康水平较低,大多存在心理幼稚、看问题片面化、固执、人际关系差等心理问题,无法适应正常的社会生活。为了解膜拜成员健康水平及其与自我和谐、焦虑关系,为膜拜成员的教育转化提供参考依据,本研究于2014年3—5月对在陕西省西安市教育转化学习班随机抽取的63名膜拜成员和在西安市招募的69名对照组进行了问卷调查。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用随机抽样方法,在陕西省西安市教育转化学习班抽取63名膜拜成员作为膜拜组,同时在西安市招募69名与膜拜组成员性别、年龄、文化程度相近的非膜拜人员作为对照组。本研究中膜拜组人员为加入破坏性膜拜团体并热衷于其活动≥3年,极端崇拜教主,自愿为教主奉献财物,否定以往的社会看法和态度,且执着于膜拜活动,对家人和朋友情感淡漠者;对照组人员为无膜拜活动参与经验者。所有调查对象均无严重躯体疾病、精神疾病和阅读书写障碍,且对本次调查均知情同意并愿意配合。

1.2 方法(1) 一般情况调查表:自行设计。内容包括性别、年龄、文化程度等。(2) 自测健康评定量表(Self-Rated Health Measurement Scale, SRHMS)[3]:该量表包括生理健康(18个条目)、心理健康(16个条目)和社会健康(14个条目)3个维度共48个条目,每个条目按1~10个等级评分,其中4、5、7、24、25、26、27、28、29、30条目为反向计分,其余条目为正向计分,反向计分时条目得分需要用10减去原始分数重新进行评分,得分越高说明健康状况越好。(3) 自我和谐量表(Self-Consistency and Congruence,SCCS)[3]:该量表包括自我与经验的不和谐(16个条目)、自我的灵活性(12个条目)、自我的刻板性(7个条目)3个维度共35个条目,每个条目从“完全不符合”到“完全符合”按1~5级进行评分,其中自我灵活性维度为反向计分, 3个维度得分之和即为总分,总分得分越高说明自我和谐程度越低。(4) 状态-特质焦虑量表(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)[3]:该量表包括状态焦虑(20个条目)和特质焦虑(20个条目)2个分量表共40个条目。其种,状态焦虑分量表用于评定某种情景下的紧张、焦虑、忧虑等情绪体验,每个条目按1~4级评分,1、2、3、4分分别代表“完全没有”、“有些”、“中等程度”、“非常明显”;特质焦虑分量表用于评定个体稳定或持续存在的焦虑倾向,每个条目按1~4级评分,1、2、3、4分分别代表“几乎没有”、“有些”、“经常”、“几乎总是如此”。将正性情绪条目反向计分,再与负性情绪条目相加,分别计算状态焦虑和特质焦虑分量表的累加分数,分数越高反映状态或特质焦虑程度越高。

1.3 统计分析应用SPSS 16.0软件进行一般描述性分析、χ2检验、t检验、相关分析和多元线性逐步回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 一般情况63名膜拜组人员中,男性21人(33.3%),女性42人(66.7%);年龄23~59岁,平均年龄(42.37±10.20) 岁;文化程度小学及以下14人(22.2%),初中16人(25.4%),高中23人(36.5%),大专及以上10人(15.9%);69名对照组人员中,男性25人(36.2%),女性44人(63.8%);年龄21~59岁,平均年龄(40.93±11.38) 岁;文化程度小学及以下14人(20.3%),初中18人(26.1%),高中24人(34.8%),大专及以上13人(18.8%)。2组人群性别、年龄、文化程度比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。

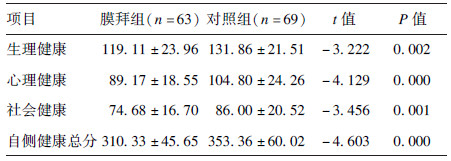

2.2 不同组别人群自测健康情况得分比较(表 1)| 表 1 不同组别人群自测健康情况得分比较(分,x±s) |

膜拜组与对照组人群自测健康情况得分比较,膜拜组人员生理健康、心理健康、社会健康得分和自测健康总分均低于对照组人员,差异均有统计学意义(均P<0.01)。

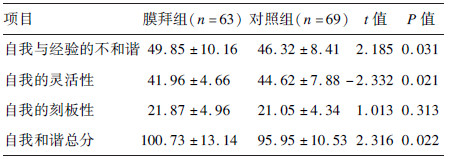

2.3 不同组别人群自我和谐情况得分比较(表 2)| 表 2 不同组别人群自我和谐情况得分比较(分,x±s) |

膜拜组与对照组人群自我和谐情况得分比较,膜拜组人员自我与经验的不和谐得分和自我和谐总分均高于对照组人员,自我的灵活性得分低于对照组人员,差异均有统计学意义(均P<0.05);2组人群自我的刻板性得分差异无统计学意义(P>0.05)。

2.4 不同组别人群焦虑情况得分比较膜拜组与对照组人群自我和谐情况得分比较,膜拜组人员特质焦虑得分为(48.98±7.46) 分,高于对照组人员的(40.87±8.97) 分,差异有明显统计学意义(t=5.618, P<0.001);膜拜组和对照组人员状态焦虑得分分别为(44.49±8.32) 和(42.58±10.71) 分,差异无统计学意义(P>0.05)。

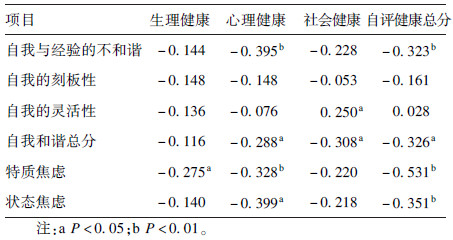

2.5 膜拜成员健康水平与自我和谐、焦虑关系(表 3)| 表 3 膜拜成员健康水平与自我和谐、焦虑得分相关分析(r) |

相关分析结果显示,膜拜成员的生理健康得分与特质焦虑得分呈负相关,心理健康与自我与经验的不和谐、特质焦虑、状态焦虑得分和自我和谐总分均呈负相关,社会健康得分与自我的灵活性、自我和谐总分呈负相关,自测健康总分与自我与经验的不和谐、自我和谐总分、特质焦虑和状态焦虑得分均呈负相关(均P<0.05)。

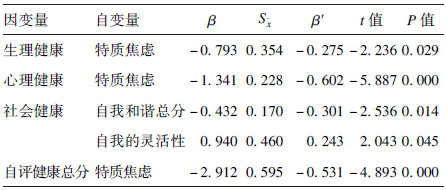

2.6 膜拜成员健康水平影响因素多元线性逐步回归分析(表 4)| 表 5 膜拜成员健康水平影响因素多元线性逐步回归分析 |

多元线性逐步回归分析结果显示,影响膜拜成员生理健康的因素为特质焦虑,影响膜拜成员心理健康的因素为特质焦虑,影响膜拜成员社会健康的因素为自我和谐总分和自我的灵活性,影响膜拜成员自测健康总分的因素为特质焦虑。

3 讨论本研究结果显示,膜拜组人员生理健康、心理健康、社会健康得分和自测健康总分分别为(119.11±23.96)、(89.17±18.55)、(74.68±16.70) 和(310.33±45.65) 分,均低于对照组人员的(131.86±21.51)、(104.80±24.26)、(86.00±20.52) 和(353.36±60.02) 分(均P<0.01),提示膜拜成员的生理、心理、社会功能的健康水平较低。这主要是因为膜拜成员长期封闭在半感觉剥夺环境里“练功”,使有氧运动减少而损害了生理平衡机制,从而导致了身体健康状况的恶化;膜拜成员长期受教义的影响,其思维脱离了现实世界,从而引发心理功能混乱,甚至诱发变态意识而导致心理健康水平降低;膜拜团体不为社会所接受,其成员难以获得良好的社会资源[4],加之因膜拜成员沉迷于膜拜活动而不能按照社会认可的方式行事,不能按照社会生活的需要承担应有的责任而致社会生活适应不良。

自我和谐是人本主义心理学的重要概念,它是指个体自我内部协调一致以及自我与经验之间的协调。自我和谐的个体具有自我内在一致的心理感受,其消极情绪较少而积极情绪较多[5]。本研究结果显示,膜拜组人员自我与经验的不和谐得分、自我和谐总分分别为(49.85±10.16) 和(100.73±13.14) 分,均高于对照组人员的(46.32±8.41) 和(95.95±10.53) 分,自我的灵活性得分为(41.96±4.66) 分,低于对照组人员的(44.62±7.88) 分(均P<0.05)。提示膜拜成员的自我和谐水平较低,主要表现在自我与经验的不和谐和自我灵活性差。这说明膜拜成员的自我概念与实际经验不和谐、有冲突,以至于现实自我、理想自我和社会自我三者不一致,这可能是因为其长期受到精神控制以及脱离现实社会生活,理想自我追求的是“圆满”和“天堂”,而现实自我无法实现,从而导致自我概念处在不和谐的矛盾状态,且其自我灵活性差,不能进行有效的心理调适,因而进一步导致了他们的社会生活适应能力不足。

焦虑分为状态焦虑和特质焦虑,其中状态焦虑是一种短暂的情绪反应,而特质焦虑指人格特征,是具有个体差异的相对稳定的焦虑倾向,具有跨情境性和稳定性[6]。因此,特质焦虑水平较高的个体在应激情境中更容易表现出焦虑情绪[7]。有研究表明,膜拜成员具有一定的病态人格倾向[8],他们敏感、多疑、缺乏安全感,从而导致了其心理易感性较强。因而这种人格倾向的成员表现出更多的焦虑,容易把一些非危险因素知觉为危险因素,并做出与客观情况不符的负性解释偏向与偏激的行为方式。研究表明,高特质焦虑者在面临问题时容易产生消极情绪,采取退缩方式应对,而不是积极面对应激寻找解决办法[9]。例如,膜拜成员可能会预期到他人的不接纳,为了降低焦虑而采取回避行为,而这种行为又会加剧他们的焦虑感,使其陷入紧张状态。

相关分析结果显示,自测健康总分与自我与经验的不和谐、特质焦虑、状态焦虑得分和自我和谐总分均呈负相关(均P<0.05);多元线性回归分析结果显示,影响膜拜成员自测健康总分的因素为特质焦虑。提示膜拜成员健康水平与低自我和谐程度和高特质焦虑有关。具体表现为特质焦虑水平越高,自我与经验越不和谐,膜拜成员健康水平越低。因此,应增强膜拜成员的自我和谐,化解其焦虑情绪,提升其心身健康水平,从而使膜拜成员的膜拜行为得以消退,达到生理、心理和社会功能改善的干预目标。

| [1] | 佩佩·罗德里格斯. 痴迷邪教[M]. 石灵, 译. 北京: 新华出版社, 2001: 17-18. |

| [2] | Rich ML. Integrating shamanic methodology into the spirituality of addictions recovery work[J]. Int J Mental Health Addiction, 2012(10): 330–353. |

| [3] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册[J]. 中国心理卫生杂志, 1999(增刊): 83–484. |

| [4] | 杨冬, 陈青萍, 梁颖, 等. 膜拜成员自我和谐程度与健康水平关系的研究[J]. 世界宗教文化, 2014(5): 14–17. |

| [5] | 于欣欣, 郑雪. 大学生健康人格特点及与主观幸福感关系[J]. 中国公共卫生, 2008, 24(4): 507–508. DOI:10.11847/zgggws2008-24-04-71 |

| [6] | Olatunji BO, Cole DA. The longitudinal structure of general and specific anxiety dimensions in children:testing a latent trait-state-occasion model[J]. Psychological Assessment, 2009, 21(3): 412–424. DOI:10.1037/a0016206 |

| [7] | 王小玲, 朱霞, 张月平, 等. 军校大学生特质焦虑对决策行为的影响[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2011, 20(1): 73–74. |

| [8] | 陈青萍. 精神控制论—从临床心理学视角分析膜拜现象[M]. 北京: 人民出版社, 2010: 250. |

| [9] | 王小玲, 朱霞, 张月平, 等. 军校大学生特质焦虑对决策行为的影响[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2011, 20(1): 73–74. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33