2. 湖北省人文社科重点研究基地—农村健康服务研究中心;

3. 密德萨斯大学,伦敦 N111QS

中国现处于疟疾消除阶段, 部分地区通过消除疟疾考核后,资源配置和政策投入等相关政策以及工作模式需要进一步调整。虽然我国本地疟疾病例逐渐消失,但输入性病例却逐年增多,疟疾传染源依然存在[1];同时,传播媒介按蚊很难消灭,外来疟原虫感染本地媒介而导致产生二代病例等风险仍可能发生。针对疟疾病例、病媒和疟疾流行季节、疟疾疫区流入人口等疟疾风险表征的监测管理涉及到的管理部门较多,相应疟疾工作主体从疟疾消除前的卫生系统逐渐扩大到了多部门协作[2-3],广义的疟防系统脆弱性由此产生。目前针对中国疟疾消除后的疟疾风险管理仍处于探索阶段,相应的研究较少[4],因此开展疟疾风险评估的概念模型研究具有重要意义。

1 疟疾风险评估理论基础 1.1 疟疾风险的概念界定风险泛指不利事件发生的可能性,其本质主要体现在3个方面,即损失性、不确定性和脆弱性[5]。中国消除疟疾后的疟疾风险,宏观上指在疟疾消除巩固阶段辖区范围内的居民群体在一定时期内感染疟疾并导致疟疾流行或暴发的可能性,这种可能性不仅与疟疾传染源和传播媒介有紧密联系,还受我国广义疟疾防控系统脆弱性的影响;微观上指辖区范围内的居民个体在一定时期内感染疟疾并导致疟疾传播的可能性。我国施行的是“中央-省-市-县-乡”的垂直行政管理体制,在县一级设置疾病预防控制中心和县级综合医院,具体承担县域范围内的疟疾防控与治疗工作,因此本研究从宏观层面的疟疾风险出发,以县域范围内的疟疾风险作为研究对象。

1.2 不确定性理论不确定性是由德国物理科学家韦纳尔·海森伯在研究量子的过程中提出的,认为人们永远不可能同时准确获取粒子的速度和位置[6]。看到不确定性的存在,奈特在1921年率先把不确定性理论引入到经济学和社会学领域,并深入阐述了风险和不确定性的区别[7]。Weber等[8]在对不确定性理论进行综述时指出,不确定性还会引出一些不可预见的冲突,增加交易的成本,甚至提前终止交易。从市场经济学角度看,由于信息的不对称,信息的不完全性才具有一定的现实价值,市场中的不确定性也由此而来[9]。在管理学中,王益谊等[10]认为不确定性是由于人的有限理性和行为不稳定性的存在而使人在预估未来时产生了一系列的未知。疟疾风险具有不确定性的特点。虽然疟疾风险无法通过用概率的形式来表示疟疾发生的可能性,基于奈特对不确定性和风险进行区分的观点,中国消除疟疾后的疟疾发生的可能性属于不确定性范畴。随着学术界对风险研究的逐渐深入,不确定性是疟疾风险产生的重要来源,同时也是认识疟疾风险的理论基础,更是在消除疟疾后进行疟疾风险评估的重要依据。因此,在进行疟疾风险识别和分析时,不仅需要分析疟疾风险产生的影响因素,还要分析造成不确定性的来源要素及其对确定性和风险的影响。

1.3 脆弱性理论脆弱性分析是识别和量化系统潜在的脆弱性因素,评估威胁对特定组织的影响,并测算组织遭受威胁的相对危险度的过程。其主要目的在于分析社会、经济、自然与风险系统的相互耦合作用及其对风险的驱动力、抑制机制和响应能力。当前的研究逐渐由环境灾害的脆弱性转向了人类系统自身的脆弱性,透过对脆弱性因素的分析来寻找降低系统脆弱性的策略和方法。哈佛大学在对人类-环境系统的脆弱性分析中指出,脆弱性分析框架包括暴露、敏感和应对能力3个方面,且脆弱性与应对能力密切相关,任何外部的政治、经济和环境的改变均将重塑系统灾害应对能力[11]。这为风险评估提供了新视角,被广泛应用于各类灾害包括火灾、地震、洪灾等的风险评估与预警中[12]。在中国,关于脆弱性理论的研究还主要集中于突发事件的应急管理当中。钟永光等[13]和刘铁民等[14]从脆弱性的角度对巨灾型突发事件应急管理进行了研究,认为脆弱性是可控因素,要实现降低损失的目标,减少承灾体脆弱性是最为直接和有效的方法。在公共卫生领域,脆弱性的理论在风险研究中也有应用。姚瑶等[15]和何思忠等[16]通过构建脆弱性指标体系,分析了各自医院主要风险事件的可能性和严重程度;吴群红[17]基于脆弱性理论对突发公共卫生事件的应急管理进行了深入研究。脆弱性作为系统中客观存在的特征,为风险评估提供了新的研究视角,且关注点向风险管理体系能力,包括改进风险管理体系结构、完善协作机制以及发现不同阶段风险发生的可能性的转移,为本研究提供了很好的指导。

2 疟疾风险评估的概念框架基于不确定性的理论分析,疟疾风险也具备了不确定性的特点,而不确定性则是风险产生的来源之一。当传染源、传播媒介(传播途径)、人群暴露3个环节形成了闭环,并受到社会自然2个因素的影响时,疟疾风险才可能出现、暴发和流行。然而,在当前疟疾消除后的部分地区,影响疟疾风险的要素发生了重要变化,如疟疾的传染源大部分来源于境外务工归国的输入性疟疾病例。针对疟疾传染源的监测,由于涉及到地区流动人口的管理,不仅需要疾病预防控制部门的技术支持,还需与其他部门就境外疫区务工人员及疫区流入人员的信息进行沟通。一个疟疾风险管理主体系统应该由多个部门、结构组成,开展疟疾风险管理也是一个多部门的联合行动过程。因此,疟防体系的脆弱性是消除后阶段能否有效控制疟疾风险的关键领域之一,在疟疾风险评估中值得重点关注。

从世界卫生组织对欧洲国家预防疟疾再燃区域框架的研究经验来看,疟疾风险评估应该关注风险发生的可能性及系统脆弱性2个方面[18]。前者指在疟疾消除后的巩固阶段,用来衡量疟疾风险发生的必要性指标,具体是形成疟疾传染源、传播媒介及适应媒介繁殖的自然条件、高危人群暴露等流行病学3个环节的闭环,进而构成了疟疾再燃、传播、暴发风险的必要条件;后者被定义为风险产生的可能性的程度,其主要受当地的经济、社会、政治制度组织体系和卫生系统脆弱性的影响。对于疟疾复燃、传播的风险大小,理论上,如一个地区不具备疟疾发生的可能性,同时疟防系统不存在脆弱性问题,可视为永久性的无疟疾风险状态。只有疟疾风险发生的可能性较大和系统脆弱性较大时,疟疾风险才会存在。两者任何一方取值很低时,疟疾风险值很低,但风险会随着低值一方取值增加而增加。如若一个地区不具备疟疾发生的必要条件,即使该地区存在疟疾防控系统脆弱性问题,也可视为无疟疾风险状态,但疟疾风险会随着有流行病学3个闭环形成的疟疾风险发生可能性的增加而增大;反之亦然,一个地区虽然具备了疟疾风险发生的必要条件(疟疾风险发生的可能性),可以通过强大的疟防系统予以消除,最终依然可以视为无风险状态,但是疟疾风险会随着广义疟防系统脆弱性的增大而增大。

依据上述假设,本研究从疟疾发生的可能性和脆弱性2个维度构建疟疾消除后的风险评估框架,并从此2个维度对疟疾风险进行了阐述。疟疾风险评估的主要思路是通过定性与定量相结合的方法构建并优化一套疟疾风险评估指标体系,同时通过数理统计方法对样本地区的疟疾风险进行量化评估,基于上述疟疾风险评估的概念框架,从疟疾风险发生的可能性和疟防系统的脆弱性2个维度对消除疟疾后的样本县(区)的疟疾风险进行风险评判。

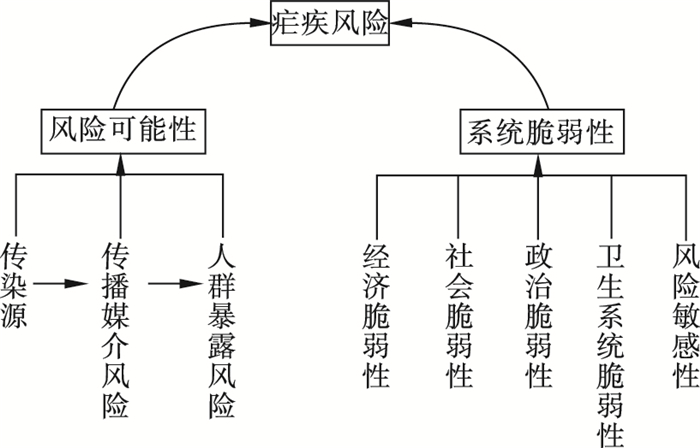

3 疟疾风险评估的指标源 3.1 疟疾风险评估指标框架(图 1)

|

图 1 中国疟疾消除后效果巩固阶段的疟疾风险评估指标框架 |

本研究从传染源、传播媒介风险和人群暴露风险3个维度构建疟疾风险发生可能性的指标框架,从经济脆弱性、社会脆弱性、政治脆弱性、卫生系统脆弱性和敏感性5个维度构建风险脆弱性评估的指标框架,如图 1所示。风险可能性的指标中,传染源指导致疟疾产生的疟原虫及携带者是疟疾风险的表征现象;传播媒介风险指由传播媒介和血液传播途径及适应媒介繁殖的气候条件导致的疟疾风险,主要由有疟疾传播能力的蚊虫种类、密度和血液传播途径进行衡量;疟原虫感染到人体才导致疟疾病例的出现,人群暴露风险主要是指居民与蚊虫接触的可能性以及人群与传染源接触的可能性大小。系统脆弱性的指标中,有经济、社会因素的脆弱性;有风险管理主体、制度、机制、政治事件等政治因素脆弱性;有卫生系统、管理手段、管理结果等管理因素导致的相应环节的脆弱性;有国际、政府疟防人员、居民、前往疫区的高风险人群的疟防风险意识感知程度等风险敏感性。

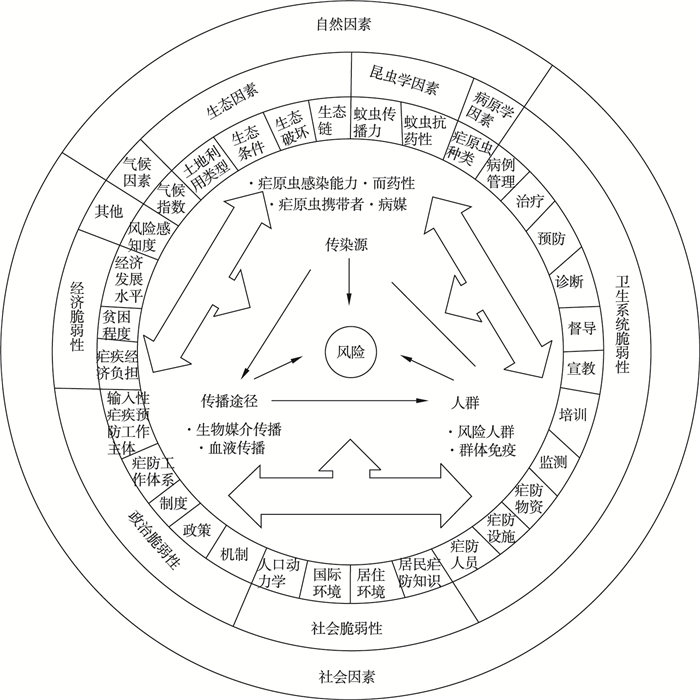

3.2 疟疾风险评估要素(图 2)

|

图 2 疟疾风险要素分析框架 |

疟疾风险因素是指能够增加疟疾发生的频率或严重程度,并能直接或间接促进疟疾流行或暴发的各种因素、事物和事件的统称。疟疾的风险源于疟疾的风险要素,疟疾风险的评估也通过疟疾风险要素体现。如疟疾风险内涵的分析,影响疟疾复燃、传播的风险因素主要来自于风险可能性和系统脆弱性2个方面。疟疾流行的3个基本环节决定其可能性,系统的脆弱性则由自然因素及社会因素决定。在此基础上,本研究构建起以自然环境因素、社会环境因素、疟疾流行的3个基本环节为主体的风险要素分析框架,如图 2所示。

风险可能性层面主要包括传染源、传播途径和易感人群。传染源是指具备播散病原体能力的人或动物,是风险识别中最容易被侦测出的要素。疟疾的传染源可从病原学和流行病学两方面分为病媒和疟原虫携带者。按蚊是主要病媒种类,微小按蚊是台湾地区疟疾唯一的传播媒介[19],中华按蚊和嗜人按蚊是云南地区的主要传染源[20],冈比亚按蚊密度升高导致乌干达Kabale高原疟疾的暴发[21]。与此同时,病媒的耐药性也加剧了疟疾的流行,目前抗氯喹的恶性疟已经遍布全球各个传染区,间日疟原虫对氯喹及伯氨喹也产生了抗药性, 且呈现渐强趋势[22]。输入性病例是中国现阶段疟疾重要的传染源。同时,输入性病例的存在可能衍生二代病例和潜伏期较长的本地病例,也是疟疾重要的风险要素。其感染能力,即疟原虫在蚊虫体内的存活时间,也会影响疟疾的传播程度。传播途径是指病原体离开传染源后直至进入健康人群体内所经过的全部的途径。疟疾主要是经过虫蚊叮咬或者输入带疟原虫者的血液而感染导致暴发与流行,可见生物媒介传播与血液传播是疟疾的主要传播途径。易感人群是指由于对某种传染病缺乏相应的免疫力而容易感染该传染病的对应人群,包括风险人群和群体免疫。风险人群主要包括群体免疫低的儿童、前往疫区的中青年、野外作业频繁而风险高于女性的男性、疟疾病例出现后周围居民群体。群体免疫主要是指长时间无疟疾病例,所有居民群体均有较高疟疾风险。

系统脆弱性层面主要包括经济因素和社会因素,自然因素包括气候、生态、病原学、昆虫学等因素,社会因素包括经济、政治、社会及卫生系统脆弱性。自然因素上,1995—2005年云南省疟疾发病率与温度呈显著正相关,降雨量与空气湿度呈正相关,而较高的湿度则为按蚊繁殖活动提供了有力的条件[23],农田面积是按蚊孳生与繁殖的重要环境,亦可增大疟疾传播的风险性。同时,海拔、水域覆盖、沟塘分布、气候变暖等对疟疾的流行也会产生影响[24]。昆虫学因素主要是指蚊虫的传播力和抗药性。不同的按蚊具有不同的吸血习性、栖息习性、季节消长、孳生习性和传疟作用。同时,随着杀虫剂的使用,按蚊对化学杀虫剂产生抗药性是当前的突出问题。经济学因素主要包括经济发展水平、贫困程度和疾病经济负担3个层次。张本光等[25]通过调查山东省疟疾高发区社会因素和疟疾疫情的关系得出,困难户所占比例与疟疾关联最大,表明困难程度/个人经济水平是疟疾最大的影响因素。同时,社会经济的发展也会带来人口流动和工程开发等问题。流动人口的高度分散性和输入性人口的不确定性,也可加大疟疾的风险以及疟疾(风险)管理人员数量、具备疟疾治疗能力的医师数量、具备疟疾镜检能力的镜检人员的数量、村医数量、疟疾哨点医院数量和用于疟疾传媒监测的哨点数量等。影响疟疾的政治学因素主要包括疟疾工作体系的构建,输入性疟疾的防治主体以及疟疾的相关制度、政策和机制。敏感性即风险感知度、国际疟疾关注程度、政府部门疟疾风险关注度、疾病预防控制中心疟防人员风险意识以及前往疫区人员风险意识。

| [1] | Hu T, Liu YB, Zhang SS, et al. Shrinking the malaria map in China:measuring the progress of the National Malaria Elimination Programme[J]. Infect Dis Poverty, 2016, 5(1): 52. DOI:10.1186/s40249-016-0146-5 |

| [2] | Tang S, Ji L, Hu T, et al. Determinants of public malaria awareness during the national malaria elimination programme:a cross-sectional study in rural China[J]. Malar J, 2016, 15(1): 372. DOI:10.1186/s12936-016-1427-y |

| [3] | Tang S, Ji L, Hu T, et al. Public awareness of malaria in the middle stage of national malaria elimination programme.A cross-sectional survey in rural areas of malaria-endemic counties, China[J]. Malar J, 2016, 15(1): 373. DOI:10.1186/s12936-016-1428-x |

| [4] | Fu H, Hu T, Wang J, et al. A bibliometric analysis of malaria research in China during 2004-2014[J]. Malar J, 2015, 14: 195. DOI:10.1186/s12936-015-0715-2 |

| [5] | 王晓全, 孙祁祥. 背景风险对保险需求的影响—基于中国健康保险市场的实证研究[J]. 保险研究, 2011(3): 108–114. |

| [6] | Stannard R. Heisenberg's uncertainty principle[M].Boston, America: Birkhäuser, 2007. |

| [7] | 著美奈特, 安佳. 汉译世界学术名著丛书:风险、不确定性与利润[M]. 北京: 商务印书馆, 2010. |

| [8] | Weber L, Mayer K. Transaction cost economics the cognitive perspective:investigating the sources and governance of interpretive uncertainty[J]. Academy of Management Review, 2014, 39(3): 344–363. DOI:10.5465/amr.2011.0463 |

| [9] | Haven E. Potential functions and the characterization of economics-based information[J]. Foundations of Physics, 2015, 45(10SI): 1394–1406. |

| [10] | 王益谊, 席酉民, 毕鹏程. 管理中的不确定性及其系统分析框架[J]. 管理评论, 2003, 15(12): 45–51. |

| [11] | Li M, Lu C, Son W, et al. Significance of vulnerability assessment in establishment of Hainan provincal disaster medical system[J]. Asian Pac J Trop Med, 2011, 4(8): 594–596. DOI:10.1016/S1995-7645(11)60153-3 |

| [12] | Hsu WK, Chiang WL, Chen CW. Earthquake risk assessment and optimal risk management strategies for Hi-Tech Fabs in Taiwan[J]. Natural Hazards, 2013, 65(3): 2063–2076. DOI:10.1007/s11069-012-0462-4 |

| [13] | 钟永光, 毛中根, 翁文国, 等. 非常规突发事件应急管理研究进展[J]. 系统工程理论与实践, 2012(5): 911–918. DOI:10.12011/1000-6788(2012)5-911 |

| [14] | 刘铁民, 徐永莉, 王浩. 重特大事故频发凸显生产安全的系统脆弱性—2013年几起特大事故反思[J]. 中国安全生产科学技术, 2014(4): 5–12. |

| [15] | 姚瑶, 刘瑞林, 李妙, 等. 灾害脆弱性分析在医院应急管理中的应用研究[J]. 中国医院管理, 2013(11): 36–39. |

| [16] | 何思忠, 李琦, 赵顺. 灾害医学视角下的中部地区三甲医院脆弱性评估—以芜湖市第二人民医院为例[J]. 中国医院管理, 2013(4): 27–29. |

| [17] | 吴群红. 卫生应急演练的理论与实践指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014. |

| [18] | Mikhail E, Vladimir D, Andrei Z. Regional framework for prevention of malaria reintroduction and certification of malaria elimination 2014-2020[M].Geneva: World Health Organization, 2015. |

| [19] | 刘起勇, 刘小波. 媒介按蚊防控:中国疟疾消除的关键措施[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2010, 21(5): 409–413. |

| [20] | 李华宪, 陈国伟, 龙先明, 等. 云南嗜人按蚊分布区疟疾防治对策的现场应用效果评价[J]. 中国热带医学, 2008, 8(4): 601–603. |

| [21] | Lindblade KA, Walker ED, Onapa AW, et al. Land use change alters malaria transmission parameters by modifying temperature in a highland area of Uganda[J]. Trop Med Int Health, 2000, 5(4): 263–274. DOI:10.1046/j.1365-3156.2000.00551.x |

| [22] | Gaillard T. Antibiotics in malaria therapy:which antibiotics except tetracyclines and macrolides may be used against malaria?[J]. Malaria Journal, 2016, 15(1): 556. DOI:10.1186/s12936-016-1613-y |

| [23] | Hui FM, Xu B, Chen ZW, et al. Spatio-temporal distribution of malaria in Yunnan province, China[J]. Am J Trop Med Hyg, 2009, 81(3): 503–509. |

| [24] | 刘小波, 刘起勇. 自然与社会因素对传疟媒介按蚊生态习性的影响[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2012(1): 1–6. |

| [25] | 张本光, 刘新, 赵长磊, 等. 山东省疟疾高发区疟疾发病与部分自然社会因素的相关性分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2016, 28(5): 523–526. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33