2. 丹东市疾病预防控制中心

辽宁省位于中国东北地区的南部,温带大陆性季风气候,全省辖14个地级市,常住人口4 391.4万人。丹东市位于辽宁省东南部,是一座以工业、商贸、港口、物流、旅游为主的边境城市,陆域面积1.52万平方公里,海域面积3 500平方公里,总人口245万。与朝鲜民主主义人民共和国新义州市隔江相望。历史上本省丹东、大连和沈阳等市均有间日疟流行[1],2010年开展消除工作以来,本省疟疾病例主要以输入性为主,2012-2014年已无本地病例报告[2],但2015年8月丹东市报告2例间日疟病例,且无法排除本地感染,本研究就此2例病例调查处置情况进行总结和分析。现将结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料来源病例资料来源国家《疾病监测信息报告管理系统》报告的传染病卡片以及寄生虫病防治信息管理系统,调查处置资料来源于省、市级疫情调查处置报告。

1.2 调查方法依据《消除疟疾技术方案 (2011年版)》[3]和《全国消除疟疾监测方案 (2015版)》[4],收集病例发病地点的地理位置、地形地貌、年平均温度、年降雨量、户数、人口数、历史流行情况和病例发病情况等相关资料。在周围居民中开展筛查工作,包括登记发热史信息、疟原虫快速检测试验 (rapid detection test,RDT)、采集末梢血PCR检测,开展媒介按蚊种群调查。

1.3 处置情况依据《消除疟疾技术方案 (2011年版)》[3]和《全国消除疟疾监测方案 (2015版)》[4]的疫情处置要求,2015年8月发生的2例间日疟患者在丹东市传染病院进行规范治疗,在发病地区开展健康教育、媒介控制等工作。

1.4 蚊媒监测采取诱蚊灯法进行媒介调查。诱蚊灯悬挂于室内、外各2处。日落后20 min开灯,连续捕蚊2 h后关灯。将捕获蚊虫密闭于捕虫网中,用乙醚熏杀或冷冻的方式处死蚊虫,分类计数。

1.5 日疟裂殖子表面蛋白基因分析收集本次疫情2例间日疟患者及辽宁既往11例间日疟病例的全血标本,采用美国Qiagen公司的EZ1全自动核酸提取仪从全血中提取疟原虫DNA,按照参考文献[5]的方法进行套式PCR扩增裂殖子表面蛋白 (merozoite surface protein-1,MSP-1) 基因,引物、Premix Ex Taq体系均来自大连宝生物生物技术有限公司。PCR阳性产物电泳后送交北京Invitrogen-Life生物工程技术服务有限公司测序。根据测得的DNA序列,通过软件ClustalW和MEGA 4.1进行序列比对分析。

2 结果 2.1 病例情况患者A,女生,13岁,学生,小学6年级,家庭住址丹东市振兴区锦山大街。2015年8月3日出现发热,8月10日就诊于区医院,以感冒处置,8月23日就诊于丹东市传染病医院。入院查体:白血球 (white blood cell,WBC):5×109/L (正常)、红血球 (red blood cell,RBC):3.35×1012/L (↓)、血红蛋白105 g/L (↓)、血小板:210×109/L (正常)。肝回声增强,脾肿大,胆壁厚,毛糙。患者于8月31日治愈出院。患者B,男性,45岁,汉族,电工,家庭住址丹东东港市北井子镇獐岛村。2015年8月11日出现发热,12日于村卫生室就诊,诊断为感冒,之后患者症状进一步加重,最高体温41℃,畏冷、寒战、头痛、恶心、乏力,8月20日收治于丹东市传染病医院,入院查体:WBC:5.92×109/L (正常)、RBC:4.06×1012/L (↓)、血红蛋白129 g/L (↓)、血小板:34.4×109/L (↓)。胆壁毛糙,脾肿大,肝脏回声增强,肝内胆管结石。患者于8月25日治愈出院。经丹东市疾病预防控制中心检测、省疾病预防控制中心复核,2名患者镜检、RDT和PCR检测均为间日疟阳性。

2.2 流行病学调查患者B在丹东东港市獐岛 (海岛) 经营饭旅店,共有3名工作人员,家人及饭店工作人员均未出现发热等症状。曾于2014年10月20日到华东5市 (上海、南京、苏州、杭州、无锡) 随旅行团 (100多人) 旅游,曾被蚊子叮咬,无国外旅行史。患者A为患者B的外甥女,2015年7月中旬放暑假到獐岛游玩,一直居住于岛上,8月3日出现发热症状后离开獐岛,在獐岛期间未上过船出海,曾被蚊子叮咬。家庭住址位于丹东市振兴区,住房为楼房,周围有居民楼4栋,周围卫生状况一般,未种植稻田等农作物,无家畜养殖,无市场和人员聚集场所。其市内家人无发热等症状。2人均否认有境外旅游史、输血史,无既往疟疾病史。

2.3 感染地情况疫情发生地獐岛,又称小鹿岛,位于丹东东港市北井子镇西南部,鸭绿江与黄海交汇处,是我国1.8万公里海岸线最北端起点第一岛,与朝鲜、韩国、日本隔海相望,陆域总面积0.8平方公里,年平均气温8.9℃,岛内户籍户数为196户,户籍总人口524人,常住人口总数为356人;岛上以旅游业、养殖业及海产品捕捞为主要经济来源,其中旅游业占经济主导地位,全岛内无牲畜饲养,年平均入岛旅游人数约10万人次。

2.4 扩大检索结果2015年8月22日,獐岛村医对患者B的亲属、饭店工作人员、患家周围邻居及近期发热病人共6人开展疟疾RDT,检测结果均为阴性;8月25日,村医第二次对患家周围邻居及筛查出的发热人群共23人开展疟疾RDT,检测结果均为阴性;8月26-27日,省、市、县相关工作人员第三次入户对全岛常住人口及在獐岛内长期打工人员开展病例主动筛查,RDT检测302人,8月28日,村医对2人做RDT检测,检测结果阴性;全岛累计做快检人数333人,检测结果均为阴性。2015年8月27-29日,振兴区疾控在病例A常住地开展疟疾快检工作,累计检测134人,检测结果均为阴性。2016年4月19-20日,省、市、县相关工作人员共同在獐岛常住居民中开展主动病例侦查工作,共采集岛内常住人口全血样本103份进行疟原虫核酸分型检测,检测结果均为阴性。

2.5 蚊媒监测结果2015年8月22日獐岛平均蚊密度为1.75(只/台·小时),平均按蚊密度为0.21(只/台·小时);8月26日岛上平均蚊密度为0.95(只/台·小时),平均按蚊密度为0.25(只/台·小时);8月26日在振安区患者A小区内开展蚊虫监测,平均蚊密度为7(只/台.小时),按蚊密度为0。

2.6 丹东市近年疫情2010-2011年丹东市共报告本地病例10例,2012-2014年无本地病例报告。丹东东港市此前末例原发疟疾病例是2010年9月,男性,39岁,干部,东港市龙王庙镇,发病日期8月6日,间日疟。振兴区此前末例原发疟疾病例为2011年8月,男性,45岁,渔民,振兴区西城街办事处,发病日期8月11日,间日疟。此病例也是2015年以前本省最后1例本地病例。

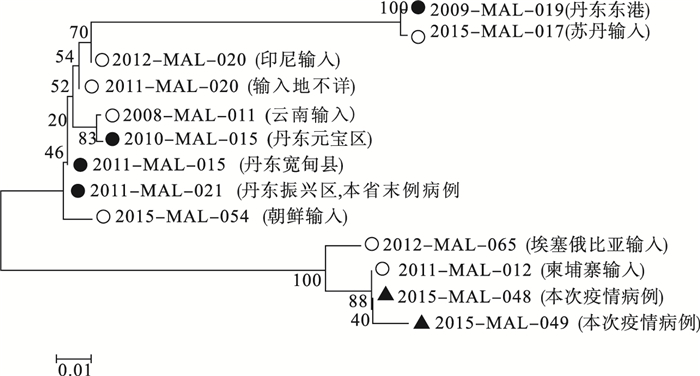

2.7 裂殖子表面蛋白基因测序分析 (图 1)

|

注:○输入病例; ●本地病例; ▲本次疫情病例。 图 1 辽宁省间日疟病例裂殖子表面蛋白基因测序分析 |

省疾病预防控制中心实验室开展基因溯源工作,收集本次疫情2例间日疟患者及辽宁既往11例间日疟病例的标本,通过对间日疟裂殖子表面蛋白基因测序分析,结果显示本次疫情的一个病例与2011年柬埔寨输入病例同源性百分比高达100%(括号内为感染地点),且本次疫情的2名例病例间同源性百分比为99%。与之前本省丹东市报告的本地病例同源性百分比介于64%~72%之间,亲缘关系较远。

3 讨论自《中国消除疟疾行动计划 (2010-2020)》实施以来,近年全国报告病例数整体呈下降趋势,尤其本地感染病例数持续减少,仅云南、西藏、海南部分地区有本地病例报告[6-7]。本省本次报告疫情的丹东东港市是本省4个疟疾流行二类县区之一。本次报告的2例病例具有流行病学联系,发病前均生活在獐岛自家经营的饭旅店,病例A进岛2周后发病,病例B则常年在岛上居住,偶尔出岛。病例的发病时间符合间日疟的一般潜伏期[8],因此初步推测2例病例的感染地点在樟岛,随后的媒介监测结果表明,獐岛居民区可以监测到按蚊活动,而病例A的市内常住地却没有监测到按蚊活动,由此可见,獐岛存在可实现的传播媒介。

按照《全国消除疟疾监测方案 (2015版)》[4],在全岛居民中开展了主动侦查工作,使用RDT快速检测和PCR检测,均未能在常住居民中检测到阳性病例或带虫者;岛上流动人口众多,且在岛时间通常较短,缺乏相关人员登记信息,因而难以开展检索工作。本省历史上有长潜伏期间日疟报道[9],病例多发生在非蚊媒活动高峰时期。但本次2例患者发病时间处于本省蚊媒活动活跃时期,发病间隔一周,时间较短,2人应为同代病例,年小体弱者先发病,也符合同一暴露的发病特征,因此排除2人同为长潜伏期病例的可能。有研究显示可利用疟原虫基因多态性和种群结构特点,确定感染虫株及其来源[10]。本省实验室亦开展了基因溯源工作,通过对裂殖子表面蛋白基因测序分析,比对了本省近年本地病例和部分输入病例,结果表明本次2病例高度同源,而与本省前几年本地病例则同源性不高,基因溯源未能明确感染来源。

本次调查发现獐岛以旅游业、养殖业及海产品捕捞为主,岛上无稻田、苇塘、湖泊等中大型水体,多为污水坑、缸、捅等容器积水,缺乏适合按蚊孳生的生境[11],但仍在居民区监测到一定的按蚊密度,提示岛上按蚊的生活习性可能发生了适应性的改变,种群密度需要密切关注。本次调查仅对捕获的蚊媒进行了属的鉴定,而未进行种的鉴定,仅是确定按蚊的存在,没有鉴别是中华按蚊还是雷氏按蚊,而雷氏按蚊传疟能量明显高于中华按蚊[12],下一步应继续在岛上开展媒介监测与鉴定工作。

综上所述,本次疫情的2例病例按照《全国消除疟疾监测方案 (2015版》[4],在尚不能确定感染来源的情况下,按从严原则判定为本地感染病例。提示本省消除疟疾工作中仍有薄弱环节,建议继续开展相关工作,调查梳理近年本地疫点情况,寻找本次疫情可能源头;同时也要注意到丹东作为一个边境城市,中朝边贸活动日益增多,而朝鲜疟疾流行情况不明,本省随时有发生输入性病例的可能,本省亦存在多种传疟媒介[13],今后应加大监测力度,防止发生本地传播出现二代病例。

| [1] | 许景田, 王占乙, 滕叙瑞, 等. 辽宁省寄生虫病流行病学[M]. 沈阳: 沈阳出版社, 1999: 27-28. |

| [2] | 滕聪, 雷露, 孙英伟, 等. 2008-2013年辽宁省疟疾流行病学分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2014, 26(2) : 200–202. |

| [3] | 中国疾病预防控制中心.消除疟疾技术方案[Z].2015. |

| [4] | 中国疾病预防控制中心.全国消除疟疾监测方案[Z].2015. |

| [5] | 张山鹰, 陆惠民, 许龙善, 等. 我国不同疟区间日疟原虫裂殖子表面蛋白1(Pv MSP-1) 基因多态性研究[J]. 中国人兽共患病杂志, 2004, 20(1) : 26–30. |

| [6] | 张丽, 周水森, 丰俊, 等. 2014年全国疟疾疫情分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2015, 33(5) : 319–326. |

| [7] | 林常勇, 陈朱, 王善青, 等. 海南省三亚市一起罕见的当地三日疟疫情分析及处置[J]. 中国热带医学, 2016, 16(5) : 481–484. |

| [8] | 佚名. 疟原虫的潜伏期[J]. 中国地方病防治杂志, 2012, 27(2) : 115. |

| [9] | 何斌. 我国长潜伏期间日疟的分布及在各地长短潜伏期间日疟发病的比例[J]. 中国公共卫生, 1986, 5(6) : 42–44. |

| [10] | 李轲, 周水森, 黄芳. 基因多态性在恶性疟原虫种群分型及溯源中的应用[J]. 中国人兽共患病学报, 2013, 29(6) : 628–632. |

| [11] | 张正奎, 陈继寅. 辽宁蚊类区系研究[J]. 辽宁大学学报, 1980, 2 : 26–40. |

| [12] | 柳朝藩, 钱会霖, 顾政诚, 等. 雷氏按蚊嗜人亚种传疟作用的定量研究[J]. 寄生虫学与寄生虫病杂志, 1986, 4(3) : 161–164. |

| [13] | 丁俊, 禇发军, 耿英芝, 等. 辽宁省雷氏按蚊分布和构成[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(4) : 475–477. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33