2. 内蒙古民族大学教育科学学院心理健康研究所;

3. 内蒙古通辽实验中学

移动媒介的快速发展,使手机移动网络过度使用行为日益受到社会关注。手机移动网络过度使用行为也被称为手机成瘾、手机依赖、手机综合征等,利用手机进行碎片化时间上网已经演变成了当代青年学生的一种生活方式[1]。时间管理倾向是个体在运用时间方式上所表现出来的心理和行为特征,个体对时间的有效管理和利用将有利于提高个体的学习和工作效率[2]。压力知觉则是生活中困惑和威胁着人心理的各种刺激事件和不利因素,通常可以对个体的学习生活效率产生影响[3]。相关研究均表明,时间管理会影响个体的压力知觉,而压力知觉又与网络过度使用有密切关系[4]。为探究时间管理、压力知觉和手机移动网络使用间的关系,寻求缓解大学生手机移动网络过度使用行为的方法,本研究于2014年4-6月对内蒙古3所高校1 488名大学生进行问卷调查,结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用整群分层抽样方法,选取内蒙古3所高校大一至大四年级学生为研究对象,以班级为单位,抽取一至四年级不同专业学生,每所学校抽取500人,文科与理工科各抽取250人,大一至大四年级分别抽取100、150、150和100人,对抽取的1 500名被试发放问卷,回收有效问卷1 488份。其中,男生556人 (37.36%),女生932人 (62.64%),年龄为17~25岁,平均年龄 (20.55±1.42) 岁;大一学生512人 (34.40%),大二学生384人 (25.80%),大三学生376人 (25.26%),大四学生216人 (14.54%);城市生源学生760人 (51.07%),农村生源学生728人 (48.93%);文科生480人 (32.25%),理工科生1 008人 (67.75%)。研究参与者均为自愿参与调查研究。

1.2 方法调查人员为8名心理学专业教师,调查前对调查人员进行统一培训,规范指导语。用以下3个问卷分别进行集体测试,当场核对回收问卷。(1) 压力知觉量表[5]:问卷包括14个题目,分为失控感和紧张感2个因子。各项目相加得到量表总分,总分越高代表最近1个月感知到的压力越大。问卷采用自陈量表的形式,从1完全不同意到5完全同意5个等级记分。总量表的内部一致性系数 (Cronbach'α) 为0.719。(2) 青少年时间管理倾向量表[6]:问卷包括44个题目,分为时间价值感量表、时间监控感量表和时间效能感3个分量表,其中时间价值感分量表又包括个人取向个社会取向2个维度;时间监控观分量表包括设计目标、计划性、优先级、反馈性和时间分配5个维度;时间效能感包括管理行为效能和管理效能2个维度。问卷采用自陈量表的形式,从1完全不同意到5完全同意5个等级记分,得分越高表明个体的时间管理水平越高。量表的内部一致性系数 (Cronbach'α) 为0.62~0.81。按照时间管理倾向量表总分的前27%与后27%作为研究中的低时间管理组与高时间管理组[7]。(3) 大学生手机移动互联网过度使用行为量表[8]:问卷包括17个题目,分为戒断症状、情绪调节、社会功能、耐受性和使用时间5个因子。问卷采用自陈量表的形式,从1完全不同意到5完全同意5个等级记分。各项目相加得到量表总分,分数越高代表手机移动互联网过度使用行为的卷入程度越深。本研究中总量表内部一致性系数 (Cronbach'α) 为0.777,各因子的内部一致性系数 (Cronbach'α) 为0.550~0.730。

1.3 统计分析采用SPSS 18. 0软件进行t检验、Pearson积差相关分析和多元线性回归分析,采用矩结构分析 (analysis of moment structures,AMOS) 结构方程进行中介效应分析。

2 结果 2.1 不同时间管理组别对象手机移动网络过度使用行为量表各因子得分比较 (表 1)| 表 1 不同组别对象手机移动网络过度使用得分比较 (分) |

低时间管理组与高时间管理组在手机移动网络过度使用行为量表的社会功能、耐受性和使用时间3个因子上差异有统计学意义 (均P < 0.01),低时间管理组得分均高于高时间管理组;在戒断反应和情绪调节上得分差异无统计学意义 (P>0.05)。

2.2 时间管理、压力知觉与手机移动网络过度使用行为的关系 (表 2)| 表 2 时间管理、压力知觉与手机移动互联网过度使用行为的Pearson相关分析 (r) |

时间效能感与手机移动网络过度使用呈明显负相关;时间价值感和时间监控观与手机移动网络过度使用相关不明显;时间价值感、时间监控观、时间效能感和时间管理总量表与压力知觉呈明显负相关。

2.3 时间管理各维度与压力知觉对手机移动互联网过度使用的预测 (表 3)| 表 3 各变量对手机移动互联网过度使用行为的多元回归分析 |

根据压力知觉、手机移动网络过度使用与时间管理的相关分析结果,进一步以压力知觉和时间管理总分及各维度为自变量,以手机移动网络使用总分为因变量进行回归分析。结果显示,压力知觉和时间效能感对手机移动网络过度使用行为总分均有直接预测作用,其中压力知觉对手机移动网络过度使用总分具有正向预测作用,时间效能感对手机移动网络过度使用总分具有负向预测作用;时间价值感、时间监控感和时间管理总分对大学生手机移动网络过度使用没有显著预测作用。

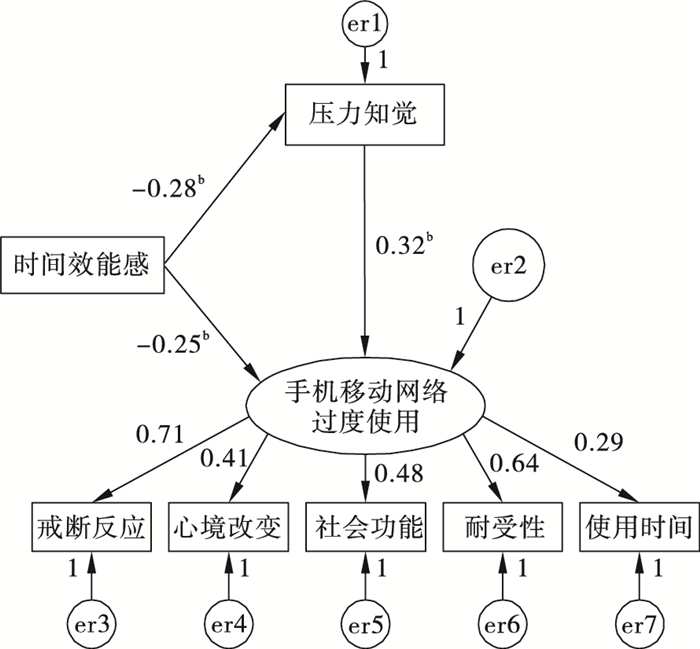

2.4 压力知觉在时间效能感与手机移动网络过度使用行为间的中介效应 (图 1)

|

注:图中箭头线上数据表示路径系数;er1~er7分别代表各变量的误差项;b P < 0.01。 图 1 压力知觉的中介效应检验 |

为进一步揭示三者间的关系,研究采用结构方程模型 (Amos17.0) 建立一个中介模型,以此检验压力知觉在时间效能感与手机移动互联网过度使用行为间的中介作用。模型涉及3个潜变量:时间效能感、压力知觉和手机移动网络过度使用。以时间效能感为自变量,以手机移动网络过度使用为因变量、以压力知觉为中介变量构建模型,结果显示,χ2/df=4.204、近似误差均方根 (root mean square error of approximation,RMSEA)=0.064、拟合指数 (comparative fit index,CFI)=0.899、规范拟合指数 (normed fit index,NFI)=0.912、增量拟合指数 (incremental fit index,IFI)=0.900、度指数 (goodness-of-fit index,GFI)=0.970、度指标 (adjusted goodness of fit index,AGFI)=0.936,模型各项拟合指标均达到了较优水平。从结构方程模型来看,当模型中加入压力知觉后,时间效能感对手机移动互联网过度使用行为的影响下降,路径系数从0.369降到0.320且仍显著,二者可共同解释手机移动互联网过度使用行为总变异的10.6%(R2=0.106)。因而,压力知觉在时间效能感与手机移动互联网过度使用行为间起部分中介作用。

3 讨论本研究结果显示,低时间管理组大学生手机移动网络过度使用量表的社会功能、耐受性和使用时间得分明显著高于高时间管理组,表明低时间管理组由于手机移动网络过度使用使其社会功能受损,手机移动网络使用耐受性提高,以及增加了使用时间。这与以往研究结果一致[9]。手机移动网络自身的便捷性、虚拟性、娱乐性、无障碍社交等特点对大学生具有较大吸引力,尤其是手机移动网络可使大学生充分利用碎片化时间进行网络社交、娱乐、信息获取、购物等,这满足了大学生的休闲娱乐、网络社交需要,也使一部分不善于现实社交的大学生寻找到了社交的新途径,满足了这些学生的社交需求、自尊满足需求等。

相关分析结果显示,时间效能感与手机移动网络过度使用呈明显负相关,这与以往研究结果一致[10]。因而,提高大学生时间管理的方法和技巧,鼓励大学生树立时间管理的信心,学会运用时间管理技术来抵御手机移动互联网过度使用的影响,进而提高个体的时间效能感,可以有效抵御手机移动互联网带来的诱惑。本研究也发现压力知觉与时间价值感、时间监控感、时间效能感以及时间管理总分均呈明显负相关,这与张金健[11]研究结果一致,该研究认为大学生主观知觉到的生活、学习和就业压力越大与个体的时间管理水平呈负相关。当大学生对现在和未来感知到更多压力时,需求无法满足的现实会驱使他们通过手机移动互联网获得暂时的心理宽慰,如通过手机移动互联网提供的娱乐、社交、交易、信息等服务,来缓解现实压力带来的心理负荷[12]。因而,引导大学生正确认识现在和未来的学习、工作以及就业压力,降低对压力的过度感知,可以在一定程度上提高学习和工作效率,避免手机移动互联网的过度使用行为。

进一步回归分析结果表明,压力知觉能明显正向预测手机移动网络过度使用,这与张金健[11]研究结果一致,即压力知觉能正向预测大学生手机依赖;时间效能感能明显负向预测手机移动网络过度使用,这与曹枫林等[13]研究结果一致,即该研究认为时间效能感能够显著负向预测网络过度使用行为。在对三者关系进一步的中介效应分析中发现,压力知觉在时间效能感与手机移动网络过度使用间起部分中介作用,压力知觉可以通过提高大学生的时间效能感来减小压力知觉,进而减少手机移动网络过度使用。移动媒体时代,大学生学习和生活对网络的依赖越来越严重。时间对大学生来说无疑是最宝贵的资源,然而如果不能对时间进行科学有效管理,将大量时间花费在与学业无关的事情上,会严重影响大学生的学业成绩,甚至影响大学生的身心健康发展。作为时间管理倾向主要成分的时间效能感,对手机移动互联网过度使用行为的产生有重要影响,而且它还会通过对压力的感知来影响手机移动网络过度使用,这无疑为我们寻求减少网络时代大学生对移动互联网的依赖找到了一条新的路径。

| [1] | 孙江伟, 李琳, 林超, 等. 大学生手机依赖综合征及与孤独感关系[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(9) : 1147–1150. |

| [2] | 黄希庭. 论时间洞察力[J]. 心理科学, 2004, 27(1) : 5–7. |

| [3] | Goeders NE. The impact of stress on addiction[J]. European Neuropsycharmacology, 2003, 13 : 435–441. DOI:10.1016/j.euroneuro.2003.08.004 |

| [4] | 王润华. 大学生时间管理倾向、压力与焦虑的关系研究[J]. 重庆科技学院学报:社会科学版, 2011(6) : 163–165. |

| [5] | 杨廷忠, 黄汉腾. 社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究[J]. 中华流行病学杂志, 2003, 24(9) : 11–15. |

| [6] | 黄希庭, 张志杰. 青少年时间管理倾向量表的编制[J]. 心理学报, 2001, 33(4) : 338–343. |

| [7] | 马红霞, 杨绍清, 朱小茼, 等. 大学生时间管理倾向及人际困扰与心理健康关系[J]. 中国公共卫生, 2011, 27(9) : 1082–1083. |

| [8] | 姜永志, 白晓丽. 大学生手机依赖量表的初步编制与应用[J]. 教育生物学杂志, 2013, 1(3) : 181–187. |

| [9] | 苏晓奇. 青少年网络成瘾者的时间管理特点及其干预[J]. 经济研究导刊, 2010(22) : 226–227. |

| [10] | 彭红雷, 姜旭英. 大学生网络成瘾与时间管理倾向关系[J]. 中国公共卫生, 2011, 27(6) : 764–765. |

| [11] | 张金健. 压力知觉、手机使用动机和大学生手机依赖的关系[J]. 中国卫生事业管理, 2015(2) : 147–149. |

| [12] | 姜永志, 白晓丽. 大学生手机互联网依赖对疏离感的影响:社会支持系统的作用[J]. 心理发展与教育, 2014, 30(5) : 540–549. |

| [13] | 曹枫林, 苏林雁, 高雪屏, 等. 中学生互联网过度使用与时间管理倾向的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2006, 20(7) : 441–443. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33