随着“生物-心理-社会”现代医学模式的不断发展,社会资本作为社会因素,已成为公共卫生研究的新视角[1]。世界卫生组织健康社会决定因素委员会(Commission for Social Determinants of Health,CSDH)于2005年宣布了改善健康状况的社会因素应对策略,作为委员会框架中的一个关键因素,社会资本被认为在改善健康公平、提高个体和社区健康水平中应该发挥重要作用[2]。社会资本测量是研究社会资本作用机制的前提与基础,其将成为健康调查的重要组成部分。虽然社会资本测量尚未形成统一的框架,但已有大量研究运用不同的测量工具,其中有很多值得借鉴和推广。本文侧重介绍社会资本定量测量工具,并从社会资本在健康领域的相关实证分析出发,旨在为完善社会资本的测量提供借鉴。

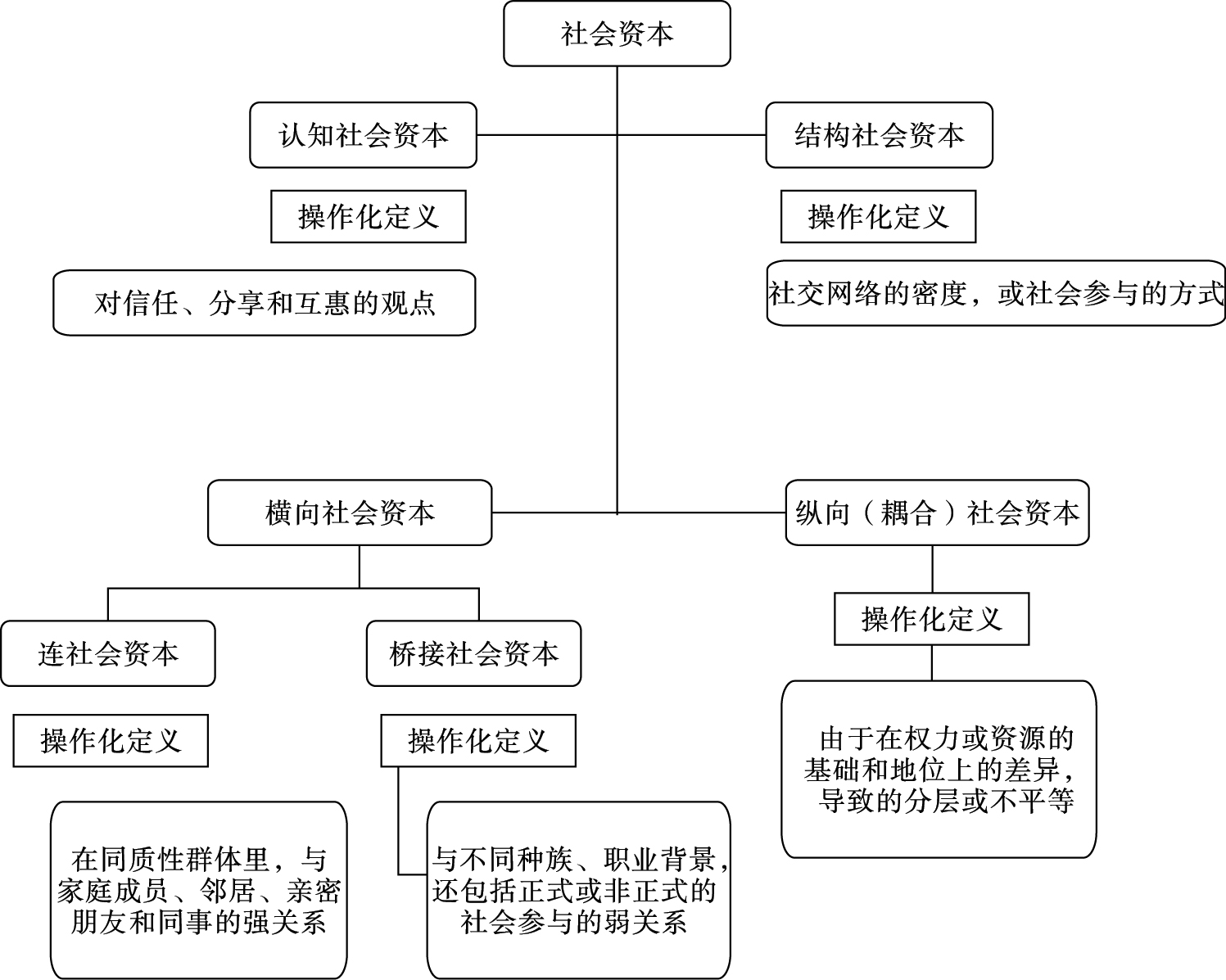

1 社会资本理论社会资本概念最早可追溯至19世纪,美国著名实用主义哲学家杜威在1899年发表的《学校与社会》中,首次使用了社会资本一词[3],最早系统研究社会资本概念的是法国著名社会学家布迪厄。由于研究领域及研究视角的不同,研究者关于社会资本的理论定义仍没有形成一致的共识。加拿大的政策研究基金会(Policy Research Initiative, PRI)在征求了全球许多社会资本研究者意见的基础上,对社会资本给出了一个定义,即社会资本是建立在信任、互惠、互助基础之上的社会关系网络,借助这样的社会关系网络,个人或团体能够获得各种资源和支持[4]。至今为止,关于社会资本的类别和维度的研究(如图 1所示), 已有较多学者进行非常广泛的艰苦探索[5-6]。Uphoff[7]将社会资本分为认知社会资本(cognitive social capital)和结构社会资本(structural social capital)。认知型社会资本本质上是主观的,与人们的想法和感受有关,不易被外部行为所改变;结构型社会资本则较为客观,且包含一些可测量成分。Gittel等[8]、Woolcock[9]将社会资本分为结型(bonding)、桥型(bridging)以及耦合型(linking)社会资本。结型社会资本主要存在于联系密切的同质群体内部,桥型社会资本存在于异质性群体之间,耦合型社会资本又称纵向型社会资本,主要指水平组织与不同阶层之间的关系。

|

图 1 社会资本的种类和维度的操作化概念 |

不同类型的社会资本又包含了不同的子维度。因此造成社会资本测量的极其复杂,研究者必须在不同的测量体系中提炼出一些得到不同研究者公认的核心维度,根据已有的文献回顾,发现最常见的社会资本测量包括8个维度:信任、互惠、社会网络、社会支持、社会参与、非正式社会互动、志愿主义、社区凝聚力和社区归属感[10-12]。

2 社会资本与健康目前,社会资本作为社会因素的重要研究范式, 其与健康的关系正逐渐成为学者们的重点研究领域[3, 13-14]。关于社会资本的不同要素,在与健康相关的一些研究显示,信任可通过社会支持和社交网络间接影响健康[15];社会网络的嵌入物将提供给个体各种形式的社会支持, 而这些社会支持将通过缓冲人体感受到的压力来影响人体健康[16],社会网络还将通过影响个体的行为来影响人体健康,例如吸烟与饮食等健康相关行为可通过社会网络产生社会影响, 继而对健康发生作用[17];互惠可通过社会支持(物质资源和信息的共同享有及交换、情感关怀等)以及增加卫生医疗可及性来影响健康[18];社会参与既能通过个体认知和提供个体学习新技能的机会直接影响健康, 也能通过增加社会凝聚力和归属感而间接影响健康, 还可提供获社会支持(信息、情感和经济等支持)和医疗服务的可及性而直接影响健康, 如增加工作机会和医疗服务条件的改善[19]。可见社会资本的各要素并不是独立起作用,测量社会资本时还要考虑各要素间是否存在交互影响,及其内在的影响机制[20]。关于健康变量,有系统回顾研究显示[21],筛选出的18项研究社会资本与健康关系的调查,其中研究精神健康的6项,研究自评健康的5项,研究儿童营养健康的2项,研究免疫、危险行为、HIV、交通事故和药物使用的各1项。结合大部分研究结果显示,信任、归属感和社会凝聚力对健康具有积极影响,而其余的,如社会支持、社会网络、社区参与等也与健康之间存在不同程度的影响。

有研究认为社会资本对人体健康有正向影响, 如Nieminen[22]研究发现,信任、互惠性规范、积极的社会参与对心理健康和主观健康感具有促进作用。多项研究显示,社会资本(信任、互惠和社会网络)对长寿、心血管疾病、心理健康和主观幸福感等诸多方面具有重要影响,控制收入变量后这种影响依然存在。还有研究发现,良好的社会资本对提高老年人的生活质量、维持健康具有重要作用[23]。但也有部分学者研究认为社会资本与健康间相关较少, 甚至对健康存在着潜在的消极影响[24-25]。

社会资本对健康影响的研究结果不一致, 究其原因为缺乏统一可比较的测量工具。此外,社会资本与健康的关联度还受到国家、文化、家庭收入、年龄、性别等因素的影响,因此有必要选择一种与健康关联度高的社会资本测量工具,进行实证研究来证明社会资本与健康的关系。

3 社会资本测量社会资本的测量方法大致分为2种,第1种为定性研究,通常采用访谈来收集所需的信息,并通过主题框架法来描述和分析社会资本与健康的关系;第2种为定量研究,即通过一系列结构化量表、问卷来收集数据资料,采用统计学方法进行分析[12]。在西方的社会资本研究中,占主导地位的是运用大规模问卷调查的数据、进行理论导向的社会资本的研究假设验证的定量分析。本文主要介绍的是定量调查的工具。

在定量研究中,资料来源又分以下两类:一手资料,即采用问卷有针对性的调查社会资本,但在健康领域中,大规模的研究往往测量社会资本的一至2个维度,只有小规模的专题研究才会以综合性的方式测量社会资本;二手资料,即从大型国家数据调查(如世界价值观调查、欧洲社会调查、中国综合社会调查、中国健康与养老追踪调查、中国家庭追踪调查等)中选取涵盖社会资本的条目提取出来进行分析利用。

鉴于社会资本概念层次和构成要素的复杂性,区分哪种类型的工具或者量表更适合测量社会资本是非常困难的。2015年关于社会资本与健康之间关系测量在中低收入国家的系统回顾研究显示[21],经纳入排除共筛选出46篇符合研究主题的文章中:从研究层次看,研究个体和微观层面的共有32篇,研究社区等中观层面的共有7篇,研究国家和地区等宏观层面的共有7篇;从研究社会资本的维度看,有29篇既调查了认知社会资本,又调查了结构社会资本,单独调查认知社会资本和结构社会资本的文章分别有6篇和9篇,其余2项研究是采用替代指标测量了社会资本(结构或认知);从资料来源看,有32篇研究使用了一手资料,而使用二手资料的研究有14篇;从测量社会资本的工具看,基于一手数据的文章中,有18篇运用了根据研究目的自行设计的测量工具,而有些调查则运用了混合型的测量工具,这些测量工具大致可分为2种类型,第一种为使用个体的问题或陈述来测量社会资本的某些维度,如社会资本综合问卷(Integrated Questionnaire on Social Capital, SCIQ), 第二种为用多个问题或陈述来测量社会资本的各个维度的复合型测量工具, 如调整版社会资本评估工具(Adapted Social Capital Assessment Tool, A-SCAT)[26]。在以往社会资本与健康之间关系研究中,以研究个体和微观层面为主,选择同时调查了认知社会资本和结构社会资本的多维度研究更多,且更倾向于使用自行设计的量表收集一手资料进行分析。

4 社会资本测量工具及其在健康领域中的应用社会资本的定量研究,要通过一系列结构化量表或问卷来收集数据资料,但由于社会资本的概念缺乏统一及地区间文化差异,以及研究者研究需求不同,导致测量工具多种多样。鉴于有关社会资本对我国人口健康关系研究的定量研究不多[27],下文列举了目前常用的几种社会资本测量工具(如表 1所示)及相关实证研究,为国内社会资本与健康关系的定量研究提供方法参照。

| 表 1 主要的社会资本测量工具或量表 |

4.1 按数据来源分类,一手资料的实证研究

SCAT是较早出现的由世界银行研发的系统性测量社会资本工具,由于原版的SCAT很难用于健康调查,故在中低收入国家中,A-SCAT(SCAT的调整版)是广泛用于测量社会资本的工具。Harpham使用的A-SCAT中,釆用11个条目测量个体水平的结构社会资、桥梁社会资本和粘连社会资本, 包括社会支持、组织(社团)参与、团结和社会凝聚力、信任和互惠、集体行动、参与公共事务等[28]。由The Young Lives的研究者们使用Short Version of the Adapted Social Capital Assessment Tool(SASCAT, A-SCAT的简版)测量了4个发展中国家(越南、印度、秘鲁、埃塞俄比亚)0~8岁儿童的照料者的个人社会资本,研究发现儿童的教育程度、身体和精神健康等方面与儿童的照料者所拥有的社会资本之间存在的关系[29]。

测量社会网络常用的是Lubben社会网络量表,并常应用于与健康领域的研究。其中一版Lubben Social Network Scale-6(LSNS-6),是由1988年的Lubben的原始量表缩减为6个问题的量表,各个问题分值为0~5分,满分30分,经过验证的LSNS-6被广泛运用,分值越高代表所拥有的社会网络规模越大,以12分作为截断值,其将具有最佳的灵敏度,其还有中文、日文、韩文以及西班牙文版等的译制量表。该量表从三方面测量社会网络中亲人和朋友各自的规模,分别为被调查者活动的社会规模、可提供帮助的社会网络规模、可向其讲述个人私事的社会网络规模。Crooks等学者采用队列研究方法,调查美国老年妇女的认知功能障碍与社会网络之间的关系,其运用LSNS-6测量被调查者的社会网络规模,除此以外还有专门测量被调查者与家人和朋友间联络的频率及是否满足于现阶段的社会网络规模两个问题,最终研究结果发现较大的社会网络是认知功能和延缓老年痴呆进程的保护性因素[30]。曾文等[31]也采用Lubben社会网络量表探讨澳门老年人的社会网络与身体健康及日常居家活动能力的相关性,研究发现老年人的身体健康状况及日常居家活动能力差,其社会网络亦不足;改善身体健康状况及日常居家活动能力与老年人的社会网络密切相关。

赵延东在一项研究中,探讨了西部城乡居民的社会网络对身心健康的影响,研究结果说明,个人的身心健康不仅是一种自然现象,还是一种社会现象,他受各种社会环境因素(包括个人的社交网络环境)的影响;个人的社会网络规模对身心健康均起着积极作用,紧密度高、异质性低、强关系多的“核心网络”对精神健康有积极影响, 而相反特征的松散网络则对身体健康更有利, 个人在网络中的相对地位对精神健康起着积极作用[32]。但也有研究者发现个人的社会网络规模对健康并无直接影响[33]。

Hurtabo[34]设计的前瞻性调查六条目量表从个体水平测量认知社会资本和结构社会资本,其中6个条目分别为信任、互惠、团体关系、参与志愿者活动、非政治性参与、参与公共事务,其内部信度为0.76~0.84,研究结果显示良好的认知型社会资本和团体关系与健康存在正相关。

4.2 二手资料的实证研究Elgar等[35]选用世界价值观调查(World Values Survey, WVS)中的21个问题测量社会资本的3个维度,其中测量结型社会资本的问题有7个,4个问题测量宗教、娱乐运动、教育培训、人道慈善等社会团体的参与情况,3个问题测量家人、邻里和朋友间的信任;测量桥型社会资本的问题有10个,前5个问题分别为:是否信任第一次认识的人、不同宗教的人和不同国家的人,是否认为大部分人都是可以信任的,是否认为大部分人都试图做到公平,后五个问题分别为:是否介意你的邻居是不同种族、不同宗教、不同语言、不同国家的人,是否认为获得本不该属于你的政府福利、逃票、偷税和接受贿赂等以上4种行为是不正确的;测量耦合社会资本的问题有4个,分别为:是否对警方、法院、政府充满信心,是否参加了近期的国会选举投票。并将以上问题再归分为信任(trust)、团体(group)、公民(civics)社会资本和耦合(linking)社会资本共4个因子。研究发现对健康和生活满意度的影响,个体水平的社会资本与国家水平的社会资本间存在交互效应;个体水平的信任与健康之间存在正相关,而这种相关性在高平均值信任的国家更为明显;在国家和个体间,分值高的信任、团体、公民和耦合社会资本都表现出与健康和生活满意度独有的影响方式。薛新东等[36]利用2008年中国健康与养老追踪调查的数据,由于数据限制调查者只关注了个人的结构型社会资本。测量社会资本的方法为选取个人的非正式社会参与和社会交往来建立社会资本指数,通过询问被调查者“过去一个月内是否进行了下列活动?”获得,原题共10个选项,但根据研究者筛除后最终选取8项测量个人社会资本的指标。如果参与某一选项的活动记1分,反之记0分,最后对样本居民的社会资本进行标准化处理。经分析发现社会资本对健康状况有影响,且个人社会资本指数每增加10%,则自评健康状况良好的概率增加2.1%,且在1%水平显著,说明社会资本对健康状况具有非常显著的正向影响。同时,社会资本对健康的影响存在显著的性别差异、城乡差异和年龄差异,分别为社会资本对女性健康的影响高于男性,对农村居民健康的影响高于城市居民,对 < 65岁居民健康的影响高于≥65岁居民。一项来自独立国家联合体中的8个国家的调查。社会资本测量了个体的信任程度、当地组织的参与、社交孤立,并运用其他的方法来测量社会资本对健康的影响。个体的信任程度通过询问被调查者“是否认同大部分人都是值得信赖”来测量;当地组织的参与则通过询问参与到教堂、运动俱乐部、慈善组织、志愿者组织等当地组织来测量;社交孤立通过询问“是否感到过孤独”来进行测量。研究结果发现个体的信任对健康有明显的积极影响,而社交孤立对健康有负面影响,参与当地组织是否对健康有影响则不是很确切。从宏观水平分析,社会资本也许能促进卫生保健[37]。

5 讨论考虑到社会资本是一个多维度多层面的概念,并且在一个长期的社会学变迁过程中,社会资本会随之不断变化或者逐渐巩固,故对其进行定量测量是一个非常复杂的程序[38]。尽管目前有很多的测量方法和工具,但目前仍未有形成一种广泛应用的金标准式的测量方法和工具,具体表现为:国内外不少学者都从自己的研究视角和实用性出发, 从社会资本的众多维度中抽取部分内容来开展研究;不同的测量工具所测量的社会资本的维度及所采用的条目也是各不相同的,缺乏可比性;测量指标全面性不够或与社会资本理论不能相契合, 且较少评估测量工具效度[7]。同时大部分研究主要在发达国家进行社会资本的测量, 因国情、经济发展程度和文化背景不同无法直接在发展中国家使用, 往往需要调整后方可进行使用。在健康调查中,Muntaner等[39]还表明, 社会资本与健康的研究缺少结构不平等方面的深入研究, 例如社会阶层、社会相对地位等。综合各方面考量,社会资本还是给健康领域的研究带来了新的研究视角。为了能更清晰的理解和更准确的测量,在后续的研究中, 应根据调查所在地区的社会人口学特征,经济文化水平等因素,并结合研究目的选择需要测量的社会资本的维度,选用信度和效度量好的测量工具,或采用定性分析和定量测量结合的方法研究社会资本与健康的关联研究。

| [1] | 杨廷忠, 张超. 社会资本视角下的公共卫生研究[J]. 中华预防医学杂志 , 2010 (3) : 188–190. |

| [2] | Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health[M]. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2010 . |

| [3] | 朱伟珏. 社会资本与老龄健康-基于上海市社区综合调查数据的实证研究[J]. 社会科学 , 2015 (5) : 69–80. |

| [4] | Policy Research Initiative.Social capital as policy tool (project report)[R].Canada:Policy Research Initiative, 2005. |

| [5] | 赵雪雁. 社会资本测量研究综述[J]. 中国人口·资源与环境 , 2012, 22 (7) : 127–133. |

| [6] | Olives EV, Kawachi I. The measurement of social capital[J]. Gac Sanit , 2015, 29 (1) : 62–64. DOI:10.1016/j.gaceta.2014.09.006 |

| [7] | Uphoff N, Wijayaratna CM. Demonstrated benefits from social capital:the productivity of farmer organizations in Gal Oya, Sri Lanka[J]. World Development , 2000, 28 (11) : 1875–1890. DOI:10.1016/S0305-750X(00)00063-2 |

| [8] | Gittell RJ, Vidal A. Community organizing:building social capital as a development strategy[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998 . |

| [9] | Woolcock M. Social capital and economic development:towards a theoretical synthesis and policy framework[J]. Theory and Society , 1998 (27) : 151–208. |

| [10] | 桂勇, 黄荣贵. 社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究[J]. 社会学研究 , 2008 (3) : 122–142. |

| [11] | 张文宏, 栾博. 社会结构取向下的社会资本研究概念、测量与功能[J]. 社会 , 2007 (2) : 52–71. |

| [12] | 曹维明.老年健康的社会影响因素研究[D].浙江大学, 2014. |

| [13] | 近藤克则, 刘振杰. 社会资本和福祉:老年健康政策[J]. 社会保障研究 , 2010 (1) : 28–33. |

| [14] | 赵艳, 陈任, 王丹妮, 赵然, 梁辉, 马颖, 胡志, 秦侠. 中国社会资本与艾滋病研究系统评价[J]. 中国公共卫生 , 2015, 31 (12) : 1562–1565. |

| [15] | Murayama H, Fujiwara Y, Kawachi I. Social capital and health:a review of prospective multilevel studies[J]. Journal of Epidemiology , 2012, 22 (3) : 179–187. DOI:10.2188/jea.JE20110128 |

| [16] | Elgar FJ, Davis CG, Wohl MJ, et al. Social capital, health and life satisfaction in 50 countries[J]. Health and Place , 2011, 17 (5) : 1044–1053. DOI:10.1016/j.healthplace.2011.06.010 |

| [17] | Calvo R, Zheng Y, Kumar S, et al. Well-being and social capital on planet earth:cross-national evidence from 142 countries[J]. PLoS One , 2012, 7 (8) : e42793. DOI:10.1371/journal.pone.0042793 |

| [18] | Leone T, Padmadas SS, Matthews Z. Community factors affecting rising caesarean section rates in developing countries:an analysis of six countries[J]. Social Science and Medicine , 2008, 67 (8) : 1236–1246. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.06.032 |

| [19] | Idrovo AJ, Myriam RR, Manzano-Patio AP. Beyond the income inequality hypothesis and human health:a worldwide exploration[J]. Revista De Saúde Pública , 2010, 44 (4) : 695–702. DOI:10.1590/S0034-89102010005000020 |

| [20] | Folland S. An economic model of social capital and health[J]. Health Economics, Policy and Law , 2008, 3Pt 4 . |

| [21] | Agampodi TC, Agampodi SB, Glozier N, et al. Measurement of social capital in relation to health in low and middle income countries (LMIC):a systematic review[J]. Soc Sci Med , 2015, 128 : 95–104. DOI:10.1016/j.socscimed.2015.01.005 |

| [22] | Nieminen T, Martelin T, Koskinen S, et al. Social capital as a determinant of self-rated health and psychological well-being[J]. International Journal of Public Health , 2010, 55 (6) : 531–542. DOI:10.1007/s00038-010-0138-3 |

| [23] | 李实, 杨穗. 养老金收入与收入不平等对老年人健康的影响[J]. 中国人口科学 , 2011 (3) : 26–33. |

| [24] | 于倩倩, 王健. 社会资本与健康关系的研究[J]. 中国社会医学杂志 , 2006, 22 (4) : 153–156. |

| [25] | 李玉霞, 曲江斌, 赵娜. 社会资本在健康领域的应用现状[J]. 卫生软科学 , 2006, 20 (6) : 562–564. |

| [26] | De Silva MJ, Mckenzie K, Harpham T, et al. Social capital and mental illness:a systematic review[J]. Journal of Epidemiology and Community Health , 2005, 59 (8) : 619–627. DOI:10.1136/jech.2004.029678 |

| [27] | 鲍常勇. 社会资本理论框架下的人口健康研究[J]. 人口研究 , 2009 (2) : 102–109. |

| [28] | Trudy H, G Emma G, Elizabeth T. Measuring social capital within health surveys:key issues[J]. Health Policy AND Planning , 2002, 17 (1) : 106–111. DOI:10.1093/heapol/17.1.106 |

| [29] | Silva MJD, Trudy H, Tran T, et al. Psychometric and cognitive validation of a social capital measurement tool in Peru and Vietnam[J]. Social Science and Medicine , 2006, 62 (4) : 941–953. DOI:10.1016/j.socscimed.2005.06.050 |

| [30] | Crooks V, Lubben JD, Little D, et al. Social network, cognitive function, and dementia incidence among elderly women[J]. American Journal of Public Health , 2008, 98 (7) : 1221–1227. DOI:10.2105/AJPH.2007.115923 |

| [31] | 曾文, 李卫燕, 陆嘉燕. 澳门老年人社会网络与身体健康状况及日常居家活动能力的相关性分析[J]. 护理管理杂志 , 2012, 12 (7) : 457–459. |

| [32] | 赵延东. 社会网络与城乡居民的身心健康[J]. 社会 , 2008, 28 (5) : 1–19. |

| [33] | Israel BA, Antonucci TC. Social network characteristics and psychological well-being:a replication and extension[J]. Health Education Quarterly , 1987, 14 (4) : 461–481. DOI:10.1177/109019818701400406 |

| [34] | Hurtado D, Kawachi I, Sudarsky J. Social capital and self-rated health in Colombia:the good, the bad and the ugly[J]. Social Science and Medicine , 2011, 72 (4) : 584–590. DOI:10.1016/j.socscimed.2010.11.023 |

| [35] | Elgar FJ, Davis CG, Wohl MJ, et al. Social capital, health and life satisfaction in 50 countries[J]. Health and Place , 2011, 17 (5) : 1044–1053. DOI:10.1016/j.healthplace.2011.06.010 |

| [36] | 薛新东, 刘国恩. 社会资本决定健康状况吗-来自中国健康与养老追踪调查的证据[J]. 财贸经济 , 2012 (8) : 113–121. |

| [37] | D'Hombres B, Rocco L, Suhrcke M, et al. Does social capital determine health? Evidence from eight transition countries[J]. Health Economics , 2010, 19 (1) : 56–74. |

| [38] | Olives EV, Kawachi I. The measurement of social capital[J]. Gac Sanit , 2015, 29 (1) : 62–64. DOI:10.1016/j.gaceta.2014.09.006 |

| [39] | Muntaner C, Lynch J, Smith GD. Social capital, disorganized communities, and the third way:understanding the retreat from structural inequalities in epidemiology and public health.[J]. International Journal of Health Services , 2001, 31 (2) : 213–237. DOI:10.2190/NVW3-4HH0-74PX-AC38 |

| [40] | Borges CM, Campos ACV, Vargas AD, et al. Social capital and self-rated health among adolescents in Brazil:an exploratory study[J]. Bmc Research Notes , 2010, 3 (1) : 1–6. DOI:10.1186/1756-0500-3-1 |

| [41] | Wang H, Schlesinger M, Wang H, et al. The flip-side of social capital:the distinctive influences of trust and mistrust on health in rural China[J]. Social Science and Medicine , 2009, 68 (1) : 133–142. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.09.038 |

| [42] | Andrew David M, Bossert TJ. Measuring dimensions of social capital:evidence from surveys in poor communities in Nicaragua[J]. Social Science and Medicine , 2007, 64 (1) : 50–63. DOI:10.1016/j.socscimed.2006.08.021 |

| [43] | Inclan C, Hijar M, Tovar V. Social capital in settings with a high concentration of road traffic injuries:the case of Cuernavaca, Mexico[J]. Social Science and Medicine , 2005, 61 (9) : 2007–2017. DOI:10.1016/j.socscimed.2005.04.024 |

| [44] | Brune NE, Bossert T. Building social capital in post-conflict communities:evidence from Nicaragua.[J]. Social Science and Medicine , 2009, 68 (5) : 885–893. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.12.024 |

| [45] | Pronyk PM, Trudy H, Joanna B, et al. Can social capital be intentionally generated? A randomized trial from rural South Africa[J]. Social Science and Medicine , 2008, 67 (10) : 1559–1570. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.07.022 |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32