2. 川北医学院附属医院妇产科

怀孕等待时间(time to pregnancy, TTP)是指一对夫妇从停止使用避孕措施到出现临床可检测到妊娠所需的时间[1]。任何影响整个受孕过程的因素,都可通过TTP的长短来敏感地反映[2-3],因此,TTP广泛应用于对人群受孕力的评估和受孕风险因素的筛查。TTP属于生存资料的范畴,数据中有怀孕和未怀孕结局变量,还可能存在失访等其他截尾事件,同时有时间变量,所以可以用生存资料的分析方法来分析。但由于怀孕的精确时间不可能测量到,TTP的测量只能以月经周期或月为单位,是按照一定的时间间隔进行分组的,具有离散性质。既往研究多采用寿命表法描述TTP数据, 应用Cox比例风险模型识别风险因素。但寿命表法描述离散时间生存数据时仅为单因素描述各个时间段的“死亡”风险值及生存概率等,不能同时考虑多个协变量的影响[4];Cox比例风险模型虽能考虑多因素的影响,但主要适用于连续时间资料。有研究表明,离散时间风险模型能够在考虑其他风险因素的条件下得到各个时间段的“死亡”概率及生存概率等[5]。为探讨离散时间风险模型分析TTP的合理性,本研究于2013年10月-2014年1月采用随机整群抽样方法在四川省南充市1家三级甲等医院和3家二级甲等医院抽取346名孕妇进行问卷调查,并建立离散时间风险模型对其TTP进行分析。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用随机整群抽样方法,在南充市2家三级甲等医院和10家二级甲等医院中随机抽取1家医院三级甲等医院和3家二级甲等医院共4家医院,于2013年10月-2014年1月抽取在此4家医院妇产科做孕期检查的所有能准确回答初孕时间及孕前避孕流产情况的18~45岁孕妇进行问卷调查。所有调查对象均无确诊的影响性功能的器质性病变和影响怀孕的相关疾病,且均自愿参加本次调查。本次调查共发放问卷400份,回收有效问卷346份,问卷有效回收率为86.25%。

1.2 方法采用自行设计调查问卷,由统一培训的接诊医生进行面访调查。内容包括孕妇的年龄、民族、文化程度、职业、TTP时间、人工流产史、计划怀孕时丈夫吸烟情况等。

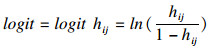

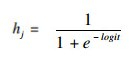

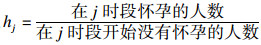

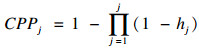

1.3 统计分析采用Epi Data 3.1建立数据库录入数据,应用SAS 9.1统计软件建立离散时间风险模型分析孕妇在不同危险因素下各个时间段的累积怀孕概率。离散时间风险模型的一般形式为:logit hij=[α1D1+α2D2K+αjDj]+βkXik, 经过logit转换后的风险函数为:

调查的346名孕妇中,年龄18~45岁,平均年龄为(27.1±4.9)岁;汉族345人(99.7%),少数民族1人(0.3%);文化程度小学及以下13人(3.8%),初中110人(31.8%),高中/中专90人(26.0%),大专73人(21.1%),本科及以上60人(17.3%);职业为农民/工人65人(18.8%),机关事业单位人员76人(22.0%),公司商业人员101人(29.2%),其他104人(30.0%);TTP为1~77个月,中位数为3个月,其中TPP时间<3个月210人(60.7%),4~6个月84人(24.3%),7~12个月33人(9.5%),>12个月19人(5.5%);无人工流产史227人(65.6%),有人工流产史119人(34.4%);计划怀孕时丈夫不吸烟152人(43.9%),吸烟194人(56.1%)。

2.2 不包含危险因素模型孕妇各时间段累积怀孕概率在离散时间风险模型中不纳入危险因素变量的模型A为:logit h(tij)=α3D3+α6D6+α12D12。模型结果显示,模型中各参数α3、α6、α12的估计值依次为0.434 4、0.479 6、0.552 0,可见模型中αj的估计值随着时间增加,根据模型A估计出孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为60.69%、84.97%和94.51%。

2.3 包含危险因素模型孕妇各时间段累积怀孕概率(表 1)| 表 1 模型B中包含危险因素时估计出各个时段的累积怀孕概率 |

在离散时间风险模型中纳入有无人工流产史(x1)、计划怀孕时丈夫是否吸烟(x2)2个危险因素变量的模型B为:logit h(tij)=α3D3+α6D6+α12D12+β1X1+β2X2。模型结果显示,此2个危险因素均不存在时孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为65.63%、88.30%、96.06%;人工流产史危险因素存在时孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为60.41%、84.46%、93.96%;计划怀孕时丈夫吸烟危险因素存在时孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率值分别为61.86%、85.58%、94.61%;此2个危险因素均存在时孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为56.46%、81.20%、91.95%。

3 讨论在本次研究中,346名孕妇的中位数TTP为3个月,与国外一些研究结果较为接近[3, 10],但小于国内一些研究结果[7-8]。本研究结果显示,346名孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为60.69%、84.97%和94.51%,与以往国内研究结果有所不同。一项前期在南充市以首次产前超声检查孕妇为调查对象的研究结果表明,3个时间段的累积怀孕概率分别为64.38%、77.45%、88.18%[11],而早期在广东省以初婚育龄妇女为调查对象的研究结果分别为30.1%、62.0%、80.6%[7]。造成研究结果差异的其原因可能是由于本研究与以往研究调查对象在年龄、文化程度、职业等均有所不同,而年龄、职业、文化程度等均可影响女性的生育力[8, 12]。在广东省的调查中,调查对象为未孕妇女,本次调查对象为已经怀孕的孕妇,排除了不育的夫妇,因此所估计的是有生育力人群的累积怀孕概率,而前期在南充市的调查虽然研究对象均为孕妇,但是由于调查点的医院等级不同,因此就诊孕妇的特征可能会存在差异[13]。此外,本次调查样本量较小,也可能会影响研究结果。

本研究共建立了2个离散时间风险模型。模型A为在不考虑任何风险因素的前提下估计出的孕妇各时间段的累积怀孕概率;而模型B则考虑了有无人工流产史、计划怀孕时丈夫是否吸烟2个危险因素时估计出的孕妇各时间段的累积怀孕概率。从模型B的结果来看,有人工流产史(β1=-0.223 5)和计划怀孕时丈夫吸烟(β2=-0.162 9)是影响怀孕的危险因素, 这与以往研究结果一致[8-9],提示离散时间风险模型能够识别影响受孕力的危险因素。此外,离散时间风险模型能够得到多个协变量在不同取值组合下各个时间段上的累积怀孕概率值,这是目前其他分析TTP资料的方法不能得到的结果。本研究结果显示,无人工流产史和计划怀孕时丈夫不吸烟的孕妇在<3、4~6和7~12个月的累积怀孕概率分别为65.63%、88.30%、96.06%,且高于全样本人群在各个时间段的累积怀孕概率值;有危险因素存在时,孕妇各时间段的累积怀孕概率均较无危险因素时降低,2个危险因素同时存在时,孕妇各时间段的累积怀孕概率为最低,分别为56.46%、81.20%、91.95%,进一步说明了离散时间风险模型用于分析TTP数据的合理性。

目前针对TTP的统计的分析方法有对TTP的描述、单个影响因素的分析或者多因素logistic分析等[14]。对TTP进行统计描述和单因素分析虽然能够描述TTP的流行病学分布特征并为生育力的影响因素研究提供线索,但是仅考虑了TTP资料的时间因素或者结局,未考虑到截尾以及其他协变量对TTP的影响。多因素logistic分析虽然能分析协变量的效应,但因变量是根据TTP长短分为怀孕和未孕的二分类资料进行分析的,未考虑到时间变量和截尾数据的效应,也不能估计不同时间上的累积怀孕概率。寿命表法、Kaplan-Meier(K-M)法、Log-rank检验虽然为生存分析方法,但是在处理TTP数据时,仅能分析调查人群在各时间段上没有调整后的累计怀孕概率,不能估计调整了混杂因素后暴露因素的对结局的影响,即不能估计不同协变量下不同时间段上的累积怀孕概率[4-5, 15]。Cox比例风险模型能够估计不同协变量下不同时间上的风险值,但是用于连续时间资料,虽然已有研究使用校正后用于分析离散时间数据的Cox比例风险模型分析TTP数据,但是在分析时,仅分析了协变量对TTP的影响,却将时间变量作为多余的参数未进行估计,从而不能得到各个时间段上的累积怀孕概率值[10, 14-15]。离散时间风险模型在处理TTP数据时,弥补了以上各种方法的不足之处,将时间变量以哑变量的形式纳入模型,在控制多个协变量的影响的同时,可以估计出各个时间段的累积怀孕概率,探查受孕力与时间及风险因素的关系,且参数估计应用logistic模块进行估计,处理数据时较灵活,应用方便,结果便于解读[5, 15]。但是模型中定义的时间段如果过多,会增加模型中待估计参数的数量,降低统计效能;并且在怀孕发生率较低的情况下,会使参数估计的稳定性下降。因此本研究中仅设置3个时间段变量及2个危险因素进行探索性分析,今后研究中可在增大样本量的情况下适当增加时间变量和协变量进行分析。

| [1] | Ranta JK, Raatikainen K, Romppanen J, et al. Increased time-to-pregnancy and first trimester Down's syndrome screening[J]. Human Reproduction , 2010, 25 (2) : 412–417. DOI:10.1093/humrep/dep417 |

| [2] | Buck Louis GM, Barr DB, Kannan K, et al. Paternal exposures to environmental chemicals and time-to-pregnancy:overview of results from the LIFE study[J]. Andrology , 2016 . DOI:10.1111/andr.12171 |

| [3] | Gennings C, Carrico C, Factor-Litvak P, et al. A cohort study evaluation of maternal PCB exposure related to time to pregnancy in daughters[J]. Environ Health , 2013, 12 (1) : 66. DOI:10.1186/1476-069X-12-66 |

| [4] | Jager KJ, Van Dijk PC, Zoccali C, et al. The analysis of survival data:the Kaplan-Meier method[J]. Kidney International , 2008, 74 (5) : 560–565. DOI:10.1038/ki.2008.217 |

| [5] | Keiding N. Analysis of time-to-pregnancy data[J]. Scand J Work Environ Health , 1999, 25 Suppl (14) : 10–11. |

| [6] | Scheike TH, Jensen TK. A discrete survival model with random effects:an application to time to pregnancy[J]. Biometrics , 1997, 53 (1) : 318–329. DOI:10.2307/2533117 |

| [7] | 唐立新, 梁志雄, 王奇玲, 等. 655名育龄妇女达到妊娠时间(TTP)的研究[J]. 中国妇幼保健 , 2010, 25 (35) : 5186–5188. |

| [8] | 王奇玲, 黄江涛, 唐运革, 等. 新婚育龄夫妇达到妊娠时间影响因素分析[J]. 中国公共卫生 , 2012, 28 (1) : 10–12. |

| [9] | 刘春杰, 童书青. 继发性不孕的病因分析[J]. 中国妇幼保健 , 2012, 27 (9) : 1438–1439. |

| [10] | Gesink Law DC, Maclehose RF, Longnecker MP. Obesity and time to pregnancy[J]. Human Reproduction , 2007, 22 (2) : 414–420. |

| [11] | 寇俊明, 夏智勇. 南充市育龄妇女受孕力现状调查[J]. 川北医学院学报 , 2012, 27 (6) : 580–582. |

| [12] | Steiner AZ, Jukic AM. Impact of female age and nulligravidity on fecundity in an older reproductive age cohort[J]. Fertil Steril , 2016, 105 (6) : 1584–1588. DOI:10.1016/j.fertnstert.2016.02.028 |

| [13] | Joffe M. Selection bias due to parity-conditioning in studies of time trends in fertility[J]. Epidemiology , 2015, 26 (6) : e67. |

| [14] | Eskenazi B, Warner M, Marks AR, et al. Serum dioxin concentrations and time to pregnancy[J]. Epidemiology , 2010, 21 (2) : 224–231. DOI:10.1097/EDE.0b013e3181cb8b95 |

| [15] | Allison PD. Survival analysis using the SAS system:a practical guide[J]. Dissertations and Theses-Gradworks , 1995, 79 (6) : 1306. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32