环境空气质量的优劣不仅影响国民经济发展,也与人们的健康息息相关[1]。近年,全国多地频发的雾霾天气对人体健康的潜在危害已引起全社会的高度关注。霾是一种天气现象,其成因除与气象条件(包括水平方向静风现象增多和大气逆温层形成)有关外,还与人为活动产生的细小颗粒物(主要为空气动力学直径小于2.5 μm的颗粒物,particulate matter less than 2.5 microns in aerodynamic diameter, PM2.5)滞留于大气有关。研究表明,细颗粒物可致人体呼吸系统和心血管系统的急慢性损害[2]。目前,中国日常监测的6项大气污染物PM2.5、可吸入颗粒物(particulate matter less than 10 microns in aerodynamic diameter, PM10)、二氧化硫(sulfur dioxide, SO2)、二氧化氮(nitrogen dioxide, NO2)、一氧化碳(carbon monoxide, CO)和臭氧(ozone, O3)中,PM2.5在各城市超标最为严重[3]。

2012年以前,空气污染指数(air pollution index, API)广泛用于评价中国各地的空气质量。该指数仅纳入SO2、NO2和PM10 3项空气污染物。2012年2月中国国家环境保护部发布了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)[4]和《环境空气质量指数(air quality index, AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)[5],并于同年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市实施,于2013年在全国113个环境保护重点城市和国家环保模范城市实施,并已于2016年1月1日在全国实施。空气质量指数(AQI)是世界许多国家用于评价空气质量的指标。中国现行的AQI在API的指标基础上新增了PM2.5、CO和O3 3项指标,故该AQI较API更严格,能更客观地反映空气质量。目前,中国多位学者在珠三角区域[6]、北京地区[7]和郑州市[8]已开展了AQI的相关研究。空气质量不仅受地理因素和气象因素的影响,还受当地经济发展和人口密度等社会因素的影响。因此,本研究通过分析国家环境保护部PM2.5IN网发布的2014年113个环境重点保护城市的AQI数据,探索中国各地空气质量的地域性和季节性特点,为政府相关部门制定防控大气污染,保护国民健康提供一定的科学依据。

1 资料与方法 1.1 资料来源本研究数据源自国家环境保护部PM2.5IN网(网址: http://pm25.in/)发布的2014年1月1日—12月31日全国113个环境保护重点城市的706个环境空气监测点的AQI和首要污染物的日报数据。收集数据的缺失信息列于表 1。

| 表 1 2014年各研究地区各季节AQI日报数据缺失天数(天,%) |

1.2 方法

依据中国现行《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)(HJ633-2012)》[4],将AQI分为6类:优(AQI:0~50)、良(AQI:51~100)、轻度污染(AQI:101~150)、中度污染(AQI:151~200)、重度污染(AQI:201~300)和严重污染(AQI >300)。根据天文季节和气候季节相结合的方法,分为春(3—5月)、夏(6—8月)、秋(9—11月)、冬(12—2月)四季。根据以上分类描述不同季节各城市的空气质量优良率和首要污染物的分布特点。

1.3 统计分析用SPSS 12.0统计软件分析各地区四季的空气质量优良率和首要污染物报告天数的比例;用ArcGIS 10.2作统计地图呈现各个地区四季的空气质量优良率;用R 3.1.0作扇形柱状图呈现各地区四季的首要污染物报告天数的比例。

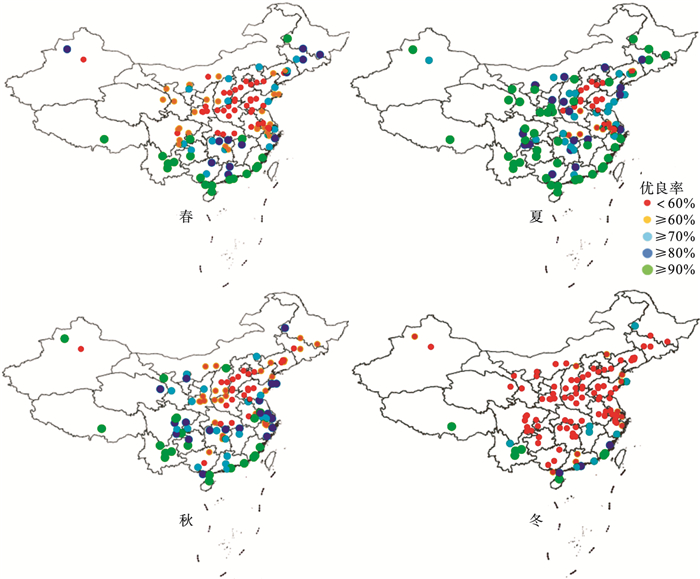

2 结果 2.1 空气质量优良率季节性和地区性特点(图 1)

|

图 1 2014年各季节研究城市空气质量优良率 |

2014年研究城市的空气质量呈现“冬劣夏优”的季节性特点,以华北的京津冀地区、华中的河南省和华东的山东省为中心向四周逐渐变好的地域性特点。2014年各地全年空气质量优劣排序依次为:华南>西南>东北>西北>华东>华中>华北,其优良率依次为83.74%、78.56%、68.24%、67.23%、65.06%、55.34%和52.47%。华北地区春、夏、秋、冬四季空气质量优良率低于60%的研究城市比例分别为60.0%、40.0%、53.3%和86.7%,其中京津冀地区的研究城市在相应季节的比例分别为70.0%、100.0%、75.0%和53.8%。华中地区春、夏、秋、冬四季空气质量优良率低于60%的研究城市比例分别为62.5%、18.8%、37.5%和100.0%,其中河南省内研究城市在相应季节的比列分别为70.0%、100.0%、66.7%和43.8%。华东地区春、夏、秋、冬四季空气质量优良率低于60%的研究城市的比例分别为18.8%、28.1%、18.8%和65.6%,其中山东省内研究城市在相应季节的比列分别为50.0%、66.7%、83.3%和33.3%。西北地区研究城市的空气质量的季节性变化尤为明显,夏季所有研究城市空气质量优良率均高于80%,但在冬季则均低于60%,春、秋2季其空气质量优良率在36.3%~89.2%之间波动。东北地区春、夏2季研究城市的空气质量优良率高于80%的比例分别为54.6%和72.7%,该地区研究城市的秋季空气质量优良率介于60.0%~70.0%的比例为63.6%,但研究城市冬季空气质量优良率低于60%的比例却高达90.9%。西南地区四川省内所有研究城市的春季空气质量优良率低于70%,但该地区其他研究城市的春季空气质量优良率却均达到80%;该地区所有研究城市的夏、秋季空气质量优良率均达到80%,云南省内所有研究城市的冬季空气质量优良率均高于80%,但西南地区其他省份的研究城市的空气质量优良率在冬季则均低于60%。华南地区所有研究城市的春、夏季空气质量优良率均达到80%,但其秋、冬季空气质量优良率达到80%的比例却分别只有54.6%和27.3%。

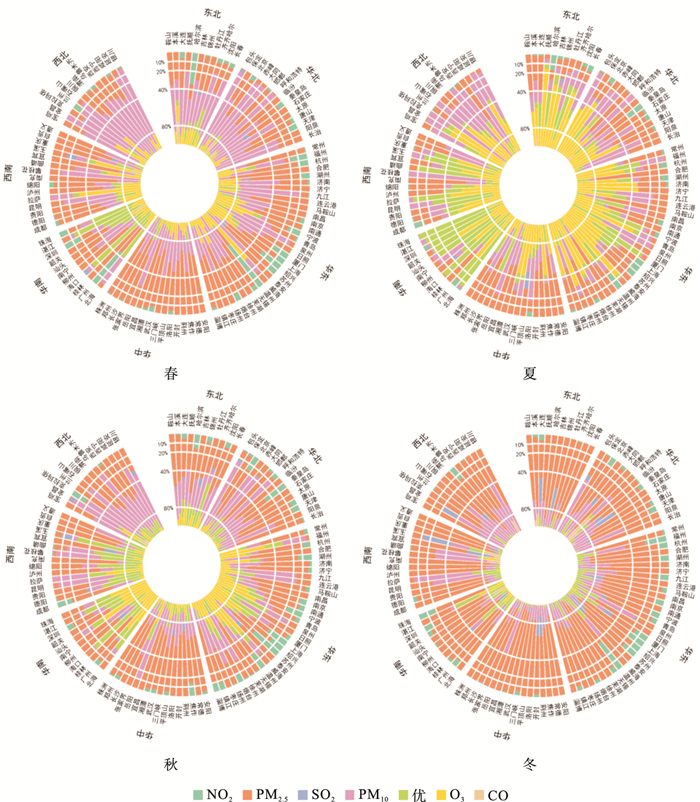

2.2 研究城市首要空气污染物的季节性和地区性特点(图 2)

|

图 2 2014年中国四季大气首要污染物天数的构成比 |

研究城市在2014年以PM2.5为首要空气污染物的报告天数最高,其次为PM10和O3。春季,华北、东北和西北地区研究城市以PM10为首要空气污染物的比例分别为60.0%、81.8%和100.0%;华中、华东、华南和西南地区研究城市以PM2.5为首要空气污染物比例分别为87.5%、65.6%、36.4%和66.7%。夏季,华北地区研究城市以PM2.5、PM10和O3为首要空气污染物的比例均为33.3%,西北地区研究城市以PM10为首要空气污染物的比例为53.9%,华中地区研究城市以PM2.5为首要污染物的城市为56.3%。夏季各地区以O3为首要空气污染物的城市比例均有增加,其中东北、华东、华南和西南地区分别为54.6%、68.8%、27.3%和40.0%。秋季,西北地区以PM10为首要空气污染物的城市比例为61.5%,高于该地区夏季研究城市的比例(53.9%),但仍低于春季研究城市的比例(100.0%)。除西北地区以外,其他地区(华中、东北、华北、华东、西南和华南)在秋季以PM2.5为首要空气污染物的研究城市的比例对应为93.8%、81.8%、60.0%、56.3%、53.3%和36.4%。冬季,华北、东北、西北、华中、华东、西南和华南以PM2.5为首要空气污染物的研究城市的比例对应为93.3%、100.0%、76.9%、93.8%、96.9%、66.7%和90.9%。

3 讨论本研究结果表明,2014年研究城市的空气质量呈现“冬劣夏优”的季节性特点,并呈现以华北的京津冀、华中的河南省和华东的山东省为中心向四周逐渐变好的地域性特点,这主要与当地的经济结构、社会人口因素、气象和地理条件等方面[9]的差异有关。

全年总体而言,华北、东北和西北等北方地区的空气质量均劣于南方地区,且呈现明显的季节性特点;同时华北、东北和西北地区的空气质量也存在一定差异。春季,受沙尘天气的影响[10],华北、东北和西北地区PM10为首要空气污染物的城市比例高达60.0%、81.8%和100.0%。夏季,北方地区气温升高,降雨增多且多为暴雨形式,有利于空气污染物的扩散,故该季节北方地区的空气质量优于其他季节,但因夏季强烈的日照增加了机动车尾气的光化学反应强度,易发生O3污染;秋季,天气干燥,降水减少,气温下降,工业产生的煤烟尘和汽车尾气等污染源加重了PM2.5的污染;冬季,北方城市因采暖期燃煤用量大幅增加,总污染物排放量明显增加,华北、东北和西北地区以PM2.5为首要空气污染物的城市比例分别增至93.3%、100.0%和76.9%。华北地区西侧和北侧的太行山山脉和燕山山脉使东南方向的气流在此转向回流或爬坡,导致近地面风速减小[11]。由于华北京津冀地区水泥、钢铁和炼油石化等高污染产业的密集分布致使该地区的大气污染物排放量居高不下[12],同时北京等特大城市的大量机动车尾气排放成为PM2.5的主要污染源之一[13],因而华北地区在四季的空气质量均劣于其他研究地区。东北地区地处大兴安岭山脉、小兴安岭山脉和长白山山脉包围下,中部为平原,周边多山水,其地理特点使其易形成上温下冷的逆温层,不利于空气污染物的扩散[14]。不过,东北地区除辽宁省gross domestic production(GDP)值靠前外,吉林省和黑龙江省因经济发展水平均较落后,工业较少,污染物排放量不大,故该地区的空气质量在全国居中。西北地区多荒漠,气候干燥,沙尘暴天气频发,常对大气PM10的质量浓度产生影响[10]。但因西北地区与全国平均水平和东部地区相比,其工业发展水平落后,城市人口少,汽车保有量少[15],污染物排放量相对较少,故其空气质量在全国居中,但却劣于东北地区。

华中和华东地区空气质量的季节性特征除受区域地理和气象因素的影响外,也与北方城市空气污染物的远程输送有关。春季,来自蒙古高原和黄土高原的大量沙尘可向东输送至黄淮海平原,浮尘可扩展至整个黄淮海平原和长江中下游地区,从而影响华中和华东地区的空气质量。冬季,在偏北风的影响下,北方地区的工业废气和生活排放的PM2.5往南输送,加重了冬季华中和华东地区的空气污染。由于华中和华东地区地处华北平原和长江中下游平原,广阔平原地区有利于污染物的扩散,因此,华中和华东地区的空气质量优于华北地区。华中地区自中部崛起战略实施以来,其经济发展迅速,主导产业为黑色金属冶炼等高污染的第二产业[16];华东地区的长江三角洲是全国经济发展较早的地区,并逐步实现以较为清洁的第三产业为主[17],但由于安徽和山东等省仍以工业生产为主,而华中的河南、湖北和湖南等省以及华东的安徽和江苏等省又是人口大省,较大的生产总值和人口基数致使华中地区和华东地区的空气污染物排放量居高不下,故华中和华东地区的空气质量劣于东北和西北地区。

西南地区的研究城市由于其地理条件和经济发展水平不均衡,致使其空气质量的优劣有差异。四川省和重庆市主要位于四川盆地,均为亚热带季风气候[18],四季分明,冬季较易形成逆温层,不利于空气污染物的扩散。本研究表明四川省内研究城市及重庆市的空气质量在冬季下行明显。西藏和云南省地处高原高山地区,经济以旅游业为主,大气污染物排放较少,其空气质量在西南地区最优,且季节变化趋势相对不明显。但是,因西南地区海拔较高,夏季日照强烈,故夏季西南地区有40.0%的研究城市是以O3污染为主。

华南地区因其有利的地理气候条件、清洁的产业结构和政府积极的治理,空气质量全年均优于其他地区,也未呈现明显的季节性差异。该地区是高温多雨、四季常绿的热带-亚热南带区域,有利于污染物的扩散。在春、夏季,受南海夏季风和台风的影响[19],来自南海较为清洁的空气不仅能有效稀释华南地区的空气污染物,而且也减少了华中、华东和西南地区的空气污染物向华南地区的输送。但因华南地区的纬度在全国最低,夏季太阳直射,日照强度远高于其他地区,因而光化学反应强度也相对较强,故夏季华南地区有27.3%的研究城市以O3为首要空气污染物。华南地区覆盖港澳珠三角洲区域,经济发展位居全国前列,但该地区的经济以制造业和第三产业为主,大气污染物排放量不大,且得益于政府的治理,故华南地区空气质量逐年好转并优于中国其他地区[20]。

本研究提示,PM2.5仍是中国环境保护重点城市的主要空气污染物,应重视防控各季节PM2.5污染,但也应重视防控春季北方城市的PM10污染和夏季东北、华东、华南和西南地区城市的O3污染。

| [1] | Chen R, Kan H, Chen B, et al. Association of particulate air pollution with daily mortality:the China Air Pollution and Health Effects Study[J]. Am J Epidemiol , 2012, 175 (11) : 1173–1181. DOI:10.1093/aje/kwr425 |

| [2] | Wong CM, Lai HK, Tsang H, et al. Satellite-based estimates of long-term exposure to fine particles and association with mortality in elderly Hong Kong residents[J]. Environ Health Perspect , 2015, 123 (11) : 1167–72. |

| [3] | Wang Y, Ying Q, Hu J, et al. Spatial and temporal variations of six criteria air pollutants in 31 provincial capital cities in China during 2013-2014[J]. Environ Int , 2014, 73 : 413–422. DOI:10.1016/j.envint.2014.08.016 |

| [4] | 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局.GB3095-2012环境空气质量标准[S].北京:中国环境科学出版社, 2012. http://www.oalib.com/references/17243730 |

| [5] | 环境保护部.HJ633-2012环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)[S].北京:中国环境科学出版社, 2012. http://www.cqvip.com/qk/97763x/201204/41568971.html |

| [6] | 张轶男, 李倩倩, 罗运阔, 等. 珠三角区域空气质量指数(RAQI)的研究[J]. 环境科学与技术 , 2010, 33 (3) : 9–13. |

| [7] | 张建忠, 孙瑾, 王冠岚, 等. 北京地区空气质量指数时空分布特征及其与气象条件的关系[J]. 气象与环境科学 , 2014, 37 (1) : 33–39. |

| [8] | 郑敬刚. 郑州市空气质量时间变化动态及影响因子研究[J]. 现代农业科技 , 2015, 14 : 213–215. |

| [9] | Lin G, Fu J, Jiang D, et al. Spatio-temporal variation of PM2.5 concentrations and their relationship with geographic and socio-economic factors in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health , 2014, 11 (1) : 173–186. |

| [10] | 陈杰, 赵素平, 殷代英, 等. 沙尘天气过程对中国北方城市空气质量的影响[J]. 中国沙漠 , 2015, 35 (2) : 423–430. |

| [11] | 蒋伊蓉, 朱蓉, 朱克云, 等. 京津冀地区重污染天气过程的污染气象条件数值模拟研究[J]. 环境科学学报 , 2015, 35 (9) : 2681–2692. |

| [12] | 王跃思, 张军科, 王莉莉, 等. 京津冀区域大气霾污染研究意义、现状及展望[J]. 地球科学进展 , 2014, 29 (3) : 388–396. |

| [13] | 缪育聪, 郑亦佳, 王姝, 等. 京津冀地区霾成因机制研究进展与展望[J]. 气候与环境研究 , 2015, 20 (3) : 356–368. |

| [14] | 于大江, 吴艳玲, 李竑积, 等. 东北主要城市的空气质量长期变化特征[J]. 环境化学 , 2014, 33 (6) : 956–961. |

| [15] | 郭志仪, 颜咏华. 西北地区城市化发展水平比较研究[J]. 人口与经济 , 2014, 1 : 18–24. |

| [16] | 何雄, 陈攀. 武汉与我国三大经济中心城市的产业结构比较分析[J]. 开发研究 , 2008, 15 (6) : 24–29. |

| [17] | 闫海洲. 长三角地区产业结构高级化及影响因素[J]. 财经科学 , 2010, 12 : 50–57. |

| [18] | 赵荣仙, 刘传姚, 张兵, 等. 2003—2010年西南地区省会城市空气污染指数的动态变化[J]. 环境与健康杂志 , 2013, 30 (5) : 422–425. |

| [19] | 吴蒙, 吴兑, 范绍佳, 等. 珠江三角洲城市群大气污染与边界层特征研究进展[J]. 气象科技进展 , 2014, 4 (1) : 22–28. |

| [20] | 廖志恒, 孙家仁, 范绍佳, 等. 2006—2012年珠三角地区空气污染变化特征及影响因素[J]. 中国环境科学 , 2015, 35 (2) : 329–336. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32