2. 江苏省疾病预防控制中心食品安全与评价所

随着化学工业发展,农药在全球范围内被广泛使用,农药残留和污染等问题也日渐突出,其中残留在环境中的农药经生物循环后汇集到水体中,水体环境相继暴露于2种或多种农药化合物,产生复杂的联合毒性,对人类健康和生态系统造成严重危害[1-3]。西维因(1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯,carbaryl)是一种氨基甲酸酯类杀虫剂,被广泛用于果树、蔬菜、粮食、药材、茶等作物,毒性作用日益暴露[4, 5]。胡椒基丁醚(piperonyl butoxide,PBO),又名增效醚,是拟除虫菊酯类农药增效剂,可使多种杀虫剂的杀虫效果显著提高,本身安全无毒[6]。但有研究表明PBO对水生生物有毒,长期暴露可能对水体环境产生不良影响。目前,西维因研究主要集中于残留的检测方法,而PBO主要集中于增效作用与合成提纯技术,有关2者联合毒性研究较少。溞是水生态系统中一种重要的代表性生物,分布广泛,生长周期短,易于实验室培养且对毒物敏感性高,已成为国际公认的标准试验生物,并被广泛应用到各种有毒有害物质对水生生物的毒性评价中[7-11]。本研究以蚤状溞(Daphnia pulex)为试验生物,观察西维因与PBO对蚤状溞的联合急性毒性,并通过数学模型预测西维因与PBO混合物毒性,探讨交互作用及联合毒性作用方式,探讨农药混合物毒性评定方法,结果报告如下。

1 材料与方法 1.1 主要试剂水溞由中科院南京地理与湖泊研究所惠赠,通过显微镜下结构形态观察并与图谱比较确定是蚤状溞,经室内驯养,生长、繁殖良好。水溞的培养液为M7[12],培养温度控制在22~25 ℃,自然光照,M7培养液每3 d更换1次,水溞每天饲以栅藻(Scenedesums subspicatus)。西维因标准品(纯度为98%)、PBO(纯度为95%,上海Aladdin公司);重铬酸钾为分析纯;二甲基亚砜(dimethyl sulfoxide,DMSO,纯度≥99.5%,美国Sigma公司)。

1.2 单一化合物急性毒性测定参照大型溞急性毒性实验方法(GB/T16125-2012)[12],西维因设0.01、0.02、0.04、0.08、0.16、0.32、0.64 μmol/L 7个浓度梯度,PBO设置1、2、4、6、8、10、12 μmol/L 7个浓度梯度,试验采用50 mL烧杯,每个烧杯内装有20 mL含有不同浓度西维因和PBO的M7培养液,各放置10个刚出生6~24 h的健康幼溞,试验期间停止喂食。0~48 h内,定时观察记录水溞的死亡个数,轻轻摇动烧杯,若15 s之内小溞不能游动,认为其运动能力受到抑制,即使其触角仍能活动,也算做活动受抑制的个体,计算各浓度水平下蚤状溞的活动受抑制率。

1.3 混合物联合毒性试验西维因与PBO“等毒性浓度比”混合作为初始混合物,即两种化合物的浓度均取其EC50;将初始混合物视为单个物质,依次稀释100%、80%、60%、40%、20%、10%倍,组成固定浓度比的二元混合物。其余步骤与1.2相同。

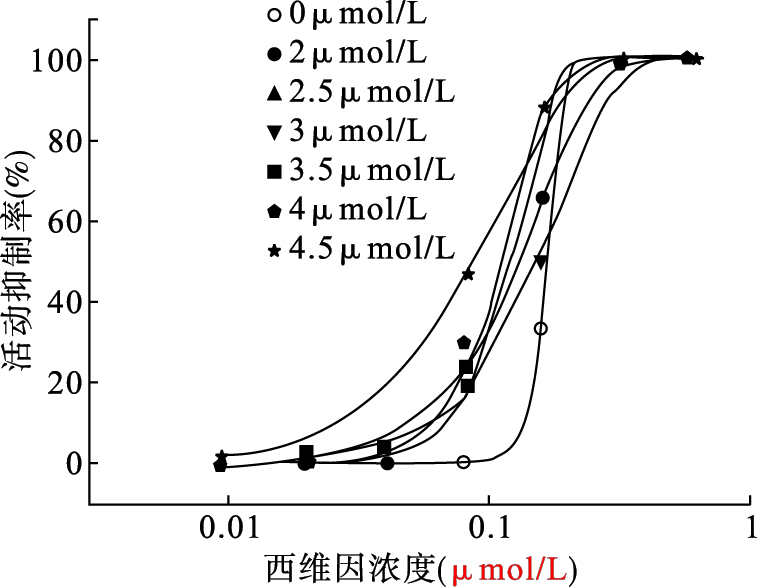

1.4 PBO对西维因交互作用试验西维因的7个浓度设置同1.2,PBO的浓度均低于其半数效应浓度,分别为0、2、2.5、3、3.5、4、4.5 μmol/L。按照与单一化合物相同的方法进行毒性试验,获得2种化合物多组混合浓度对蚤状溞48 h的EC50。根据试验中不同浓度的PBO对西维因的median effective concentration(EC50)值的影响导出K函数的值,即K=EC50西/EC50西+PBO,K函数确定了混合物中胡椒基丁醚(PBO)在某一浓度下对西维因的有效浓度的影响程度[13]。

1.5 混合物毒性效应预测模型建立根据单一化合物的数据拟合浓度-反应曲线,运用浓度相加(concentration addition,CA)和独立作用(independent action,IA)模型对西维因和PBO“等毒性固定浓度配比”的混合物联合毒性进行预测[14-16]。

1.6 统计分析采用Origin 7.5软件对浓度-反应关系进行非线性曲线拟合,选择拟合相关系数R2值最大的函数为最优拟合函数,同时绘制接触浓度与活动受抑制率的关系曲线,运用Excel软件进行模型运算。

2 结 果 2.1 西维因与PBO及其混合物对蚤状溞急性毒性作用(表 1)| 表 1 西维因与PBO及其混合物对蚤状溞活动抑制率影响(%) |

与对照组比较,随西维因、PBO及二元混合物浓度升高,蚤状溞活动抑制率逐渐升高,呈剂量反应关系;将混合物作为单一化合物与西维因和PBO比较,3者对蚤状溞的急性毒性依次为西维因>混合物>PBO。

2.2 曲线拟合及方程参数估计(表 2)| 表 2 西维因与PBO及混合物毒性效应曲线方程参数估计 |

结果显示,二参数的Weibull函数拟合度最优,浓度-反应曲线均具有良好的“S”型曲线方程特点;将表 2中β1与β2代入Weibull方程的反函数方程中,运用Excel软件计算西维因和PBO的EC50分别为0.071 4和5.714 7 μmol/L,2者相差80倍。混合物的EC50为2.968 0 μmol/L,而混合物中西维因的有效浓度占1.15%,使蚤状溞活动受抑制率达到50%的混合物中西维因浓度为0.034 1 μmol/L,西维因单独作用的EC50值是混合物中西维因浓度的2倍多,表明PBO对西维因有协同毒性作用。

2.3 交互作用方式确定(图 1)

|

图 1 不同PBO浓度下西维因的浓度-反应曲线 |

结果显示,随PBO浓度增加,西维因对水溞的浓度-反应曲线逐渐向左移动,表明PBO的存在会影响西维因对水溞的毒性效应。K函数值可以量化不同浓度PBO对西维因毒效应影响程度,PBO浓度与K值的关系方程为K=1.108 19+0.166 41×CPBO,R2=0.774 9。由方程可知,K>1,表明PBO与西维因之间存在协同作用,PBO可以增强西维因对水溞的毒效应。

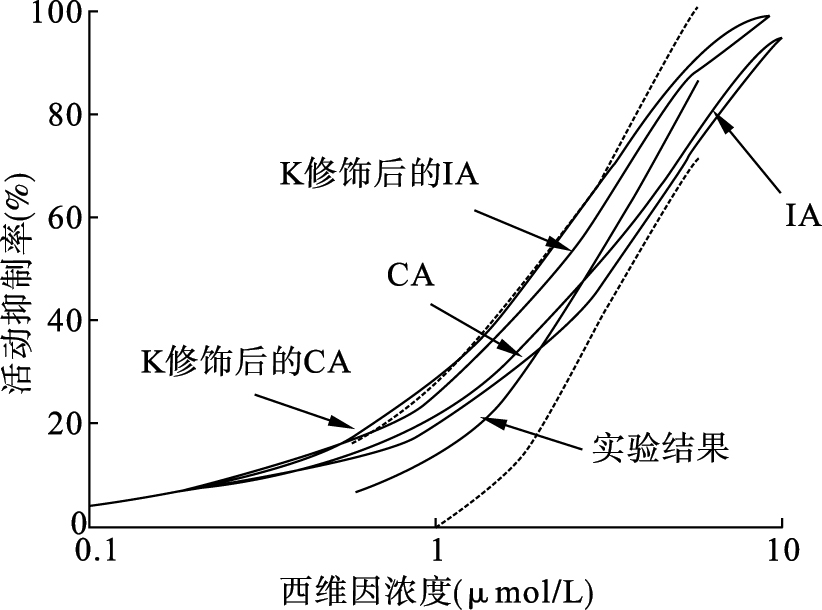

2.4 不同模型预测结果与实际结果比较(图 2)

|

图 2 实验结果与模型预测结果比较 |

在高效应水平下(>60%),实际观测曲线与被K函数修饰后的CA与IA预测曲线较接近,与CA和IA模型预测曲线差异较大;低效应水平下(<30%),无论是CA与IA预测曲线,还是被K函数修饰后的预测曲线均在实际观测曲线左侧,其中IA模型的预测值与实验结果最为接近;而在30%~50%效应水平下,观测数据处于CA与IA预测曲线之间。虽然模型预测结果与实验结果存在一定偏差,但CA预测值和IA预测值均在实际数据的95%置信区间内。4条预测曲线相比,CA和IA预测值更倾向于低估西维因和PBO对蚤状溞的联合毒性;而在代入K值后的CA与IA曲线中,IA曲线更接近于实际结果。提示,在进行安全性评价时,应选择预测结果较为保守的引进K值的IA模型。

3 讨 论西维因属氨基甲酸酯类农药,毒性机理与有机磷农药相似,均是抑制神经突触和神经肌肉结合处的乙酰胆碱酯酶,造成神经递质乙酰胆碱积累,导致胆碱能神经兴奋症状[17]。PBO是有效的细胞色素氧化酶(cytochrome P450,CYP450)抑制剂和非特异性的酯酶(esterases)抑制剂,CYP450和酯酶是许多农药的代谢解毒酶,当被抑制时,农药的毒性增强,所以PBO是许多农药的增效剂。依据化学物质对溞类的毒性等级评价标准[18, 19],西维因急性毒性的EC50为0.014 mg/L,对溞类的毒性属于极毒,溞类对西维因极为敏感;PBO急性毒性的EC50为1.929 mg/L,属于中等毒性的物质。本研究结果显示,西维因与PBO联合使用对蚤状溞活动抑制存在交互作用,表现为协同作用。与已有研究结果一致[20]。

现实环境中污染物的种类繁多,这些污染物的成分和浓度常常会发生变化,而且可能产生复杂的联合毒性。因此,仅仅对单一化合物进行危害评估并不能真实说明现实环境的暴露情况[21]。对污染物及其混合物进行有效的环境风险评估,不仅需要进行精确的实验,同时也需要选择合适的预测模型[22]。本研究结果表明,在评价西维因与PBO的混合物毒性作用时引入交互作用系数(K)后的IA 模型预测更准确。混合物的风险可根据单一化合物的浓度-反应关系通过相加作用模型预测,在不同浓度下研究混合物效应,在每一效应水平下探讨联合作用大小,直观地展示观测值和预测值各自的浓度-反应关系,可判定联合作用类型。运用模型预测混合物效应的方法可靠,值得推广和应用。

致谢 本研究得到国家科技支撑计划“水源地水质在线监测与蓝藻水华的预测预警技术研究(2007BAC26B01)”专题项目“太湖水华蓝藻微囊藻垂直运动模型构建”资助,特致谢| [1] | 李莲华. 土壤农药污染的来源及危害[J]. 现代农业科技,2013 (5) :238,240. |

| [2] | 王未, 黄从建, 张满成, 等. 我国区域性水体农药污染现状研究分析[J]. 环境保护科学,2013,39 (5) :5–9. |

| [3] | 邹华燕. 我国农药对环境的影响现状及对策[J]. 现代农业科技,2010 (16) :273. |

| [4] | AvilovaGG, 霍本兴. 西维因的残留和毒性[J]. 农药译丛,1983,5 (5) :52–54. |

| [5] | 乔广浩, 刘欣. 杀虫剂西维因毒性及雌激素活性进展研究[J]. 环境科学与技术,2010,33 (2) :99–105. |

| [6] | 王帅.杀虫剂增效剂胡椒基丁醚的合成研究[D].杭州:浙江大学硕士论文,2011. |

| [7] | 彭颖, 范灿鹏, 廖伟, 等. 2,2,4,4'-四溴联苯醚对大型溞的毒性效应[J]. 生态毒理学报,2012,7 (1) :79–86. |

| [8] | 赵守城. 镉、铬离子对大型水蚤(Daphnia magna)毒性的协同作用[J]. 中国公共卫生,2000,16 (5) :414. |

| [9] | 郭匿春, 谢平. 双酚A和壬基酚对隆线溞和微型裸腹溞的毒性[J]. 水生生物学报,2009,33 (3) :492–497. |

| [10] | 田志环, 焦传珍. 镧和镉联合暴露对蚤状溞生长及抗氧化活力的影响[J]. 环境与健康杂志,2013,30 (10) :894–896. |

| [11] | Rider CV, LeBlanc GA. An integrated addition and interaction model for assessing toxicity of chemical mixtures[J]. Toxicological Sciences, 2005, 87 (2) :520–528 . |

| [12] | GB/T16125-2012大型溞急性毒性实验方法[S].北京:中国标准出版社,2012. |

| [13] | Mu X, Leblanc GA. Synergistic interaction of endocrine-disrupting chemicals:model development using an ecdysone receptor antagonist and a hormone synthesis inhibitor[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2004, 23 (4) :1085–1091 . |

| [14] | Junghans M, Backhaus T, Faust M, et al. Application and validation of approaches for the predictive hazard assessment of realistic pesticide mixtures[J]. Aquatic Toxicology, 2006, 76 (2) :93–110 . |

| [15] | Altenburger R, Greco WR. Extrapolation concepts for dealing with multiple contamination in environmental risk assessment[J]. Integrated Environmental Assessment and Management, 2009, 5 (1) :62–68 . |

| [16] | Backhaus T, Faust M. Predictive environmental risk assessment of chemical mixtures:a conceptual framework[J]. Environmental Science and Technology, 2012, 46 (5) :2564–2573 . |

| [17] | Jeon J, Kretschmann A, Escher BI, et al. Characterization of acetylcholinesterase inhibition and energy allocation in Daphnia magna exposed to carbaryl[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2013, 98 :28–35 . |

| [18] | 刘红玲, 孙媛媛, 于红霞, 等. 4-羟基-2'-硝基二苯胺对水生生物急性毒性效应的研究[J]. 农业环境科学学报,2004,23 (3) :467–470. |

| [19] | 吴声敢, 陈丽萍, 吴长兴, 等. 4种杀虫剂对水生生物的急性毒性与安全评价[J]. 浙江农业学报,2011,23 (1) :101–106. |

| [20] | Hernández AF, Parrón T, Tsatsakis AM, et al. Toxic effects of pesticide mixtures at a molecular level:their relevance to human health[J]. Toxicology, 2013, 307 :136–145 . |

| [21] | Altenburger R, Backhaus T, Boedeker W, et al. Simplifying complexity:mixture toxicity assessment in the last 20 years[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2013, 32 (8) :1685–1687 . |

| [22] | 葛会林, 刘树深, 刘芳. 多组分苯胺类混合物对发光菌的抑制毒性[J]. 生态毒理学报,2006,1 (4) :295–302. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32