自杀是指个体蓄意或自愿采取各种手段结束自己生命的行为。自杀对人类的杀伤力以及对社会政治、经济的危害不亚于一场瘟疫和战争,因此各国政府均把自杀作为一个重要的社会和公共精神卫生问题进行处理[1]。全世界每年有近100万人死于自杀,自杀是世界上大多数国家的前10位死因之一[2, 3, 4]。中国的几项大型研究中,自杀死亡率也非常高,90年代我国人群的自杀死亡率经漏报调整后达19.58/10万,是伤害死亡的首位死亡原因[5];2004—2005年我国人群的自杀死亡率为13.09/10万,自杀居人群伤害死因谱的第2位[6]。为了解上海市静安区自杀死亡概况和变化趋势,本研究以1975—2014年居民死因监测资料为主要数据来源,对户籍人口自杀死亡的流行情况进行分析。现将结果报告如下。

1 资料与方法 1.1 资料来源自杀死亡资料来源于上海市静安区疾病预防控制中心生命统计专业人员审核后的居民死亡医学证明数据库系统,该系统原始数据来自公安部门提供的死亡三书(死亡证明书、死亡推断书和死亡确认书),数据真实可靠。其中2002年以前资料是根据现有保存完好的死亡原始单按现在要求重新审核、编码、录入的,完整率、准确率均>98%。人口资料由上海市静安区公安局户政科提供,居民死亡医学证明系统和人口资料均指户籍人口。

1.2 方法分析自杀死亡占伤害的死因构成比,1975—2014年自杀粗死亡率、标化死亡率,自杀死亡人群的性别、年龄特征及长期变化趋势。其中自杀粗死亡率为自杀死亡人数与当年的平均人口数之比;标化死亡率为根据2000年全国人口年龄构成作为标准人口进行调整之后的死亡率。死因编码标准参照《国际疾病分类(The International Classification of Diseases-10,ICD-10)》[7],伤害事件所致死亡病例为在ICD-10中死亡外因编码为V01-Y98的病例。伤害原因归类按上海市死因登记系统的报表分为交通事故、意外跌落、意外中毒、自杀、淹溺等十三大类。

1.3 统计分析采用Excel 2007进行数据整理,应用SAS 9.2 软件进行时间序列分析。

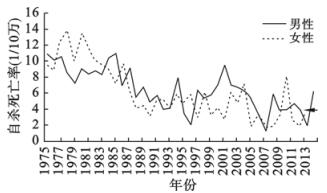

2 结 果 2.1 自杀死亡基本情况及不同性别人群自杀死亡率(表 1、图 1)1975—2014年静安区累积伤害死亡人数7 331例,其中自杀死亡的总人数为1 104例,占伤害的死因构成比为15.06%,位居伤害死因第2位,仅次于意外跌落(41.54%)(3 045/7 331)。男、女性自杀死亡占伤害的死因构成比差异无统计学意义(χ2=45.723,P=0.213)。1975—2014年上海市静安区户籍人口的平均自杀粗死亡率及平均标化死亡率分别为6.75/10万和5.51/10万,男性平均自杀粗死亡率为6.84/10万,标化死亡率为5.68/10万;女性平均自杀粗死亡率为6.67/10万,标化死亡率为5.38/10万。男女性自杀死亡率差异无统计学意义(χ2=0.174,P=0.676)。

| 表 1 上海市静安区1975—2014年户籍人口自杀粗死亡率及标化死亡率(1/10万) |

| 图 1 静安区1975—2014年不同性别人群自杀死亡率(1/10万) |

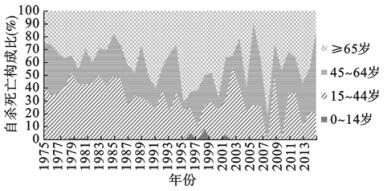

按照WHO提出的年龄划分法将研究人群分为4个年龄组,分别为0~14、15~44、45~64和≥65岁组[8]。在静安区自杀死亡的人群中,15~44岁组和≥65岁组所占的比例较大,分别占36.32%(403/1 104)和43.93%(485/1 104)。不同年龄段自杀死亡率差异有统计学意义(χ2=543.853,P<0.01),≥65岁老年人自杀死亡率较高,为17.42/10万,0~14、15~44、45~64岁组自杀死亡率分别为0.32/10万、5.44/10万和6.53/10万。

| 图 2 静安区1975—2014年不同年龄组人群自杀死亡构成比(%) |

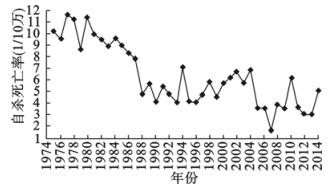

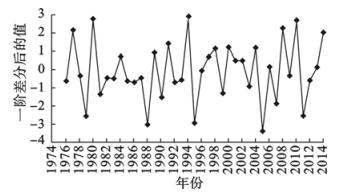

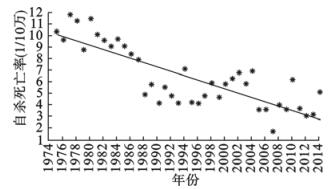

采用时间序列分析方法将1975—2014年静安区自杀死亡率绘制成时序图(图 3),序列表现为下降趋势,且1975—1994年的下降趋势较为明显,同时自相关系数呈缓慢衰减,提示序列存在一定的非平稳性。一阶差分后的时序图(图 4)显示序列基本平稳,基本满足零均值平稳序列要求。一阶差分序列的白噪声检验显示为非纯随机序列(延迟6阶的χ2=13.78,P<0.05),提示原始序列蕴含着显著的线性。用SAS系统中的自回归过程进行时间序列线性趋势拟合(图 5),所拟合的线性回归模型有意义(t=-8.72,P<0.01),表明1975—2014年间静安区户籍人口自杀死亡率呈逐年下降的线性趋势。

| 图 3 静安区1975—2014年自杀死亡率(1/10万)的时序图 |

| 图 4 一阶差分后的时序图 |

| 图 5 静安区1975—2014年自杀死亡率时间序列线性趋势拟合 |

全国的数据显示,2005年全国人群中自杀死亡占伤害死亡的构成比为21.29%,首位伤害死因于2008年后已转变为道路交通伤害[6]。本研究结果显示,1975—2014年静安区自杀死亡的人群占伤害的死因构成比为15.06%,低于全国水平;自杀死亡位居伤害死因第2位,死因首位为意外跌落,与全国的数据有所不同,这可能与静安区的老龄化程度高,且空巢老人家庭所占的比例高,老年人易因缺乏照料、脑血管疾病、体力不支等原因造成意外跌落。国内其他一些研究也显示,自杀为伤害的第2位死因[9, 10]。

从世界范围而言,各国自杀率差别很大,主要是由文化差异决定的,总的来说,男性自杀率高于女性[11]。中国是世界上唯一报道女性自杀率高于男性的国家,原卫生部1988、1990、1992年的自杀率统计数据显示,女性的自杀率均高于男性,男女性自杀死亡率之比在0.75~0.90,农村女性的自杀死亡水平较高[12]。本研究显示,1975—2014年上海市静安区户籍人口的平均自杀粗死亡率为6.75/10万,男性平均自杀粗死亡率为6.84/10万,女性平均自杀粗死亡率为6.67/10万;男女性自杀死亡率差异无统计学意义,与上海市其他区县的研究结果一致[13],提示上海作为经济和文化发展相对发达的城市,自杀死亡的性别差异并不明显。

本研究结果显示,在静安区自杀死亡的人群中,15~44岁组和≥65岁组所占的比例较大,分别占36.32%和43.93%,且≥65岁老年人的自杀死亡率较高,为17.42/10万。国内相关研究也显示,年龄与自杀呈正相关[14, 15]。1987年中国自杀死亡人口年龄中位数和平均数分别为28.0、39.5岁;2000年分别为44.6、50.9岁;2006年提高到50.5、53.9岁,2010年自杀人口的平均年龄达到59岁。说明中国自杀死亡人口中,老年人口所占的比例越来越大,其物质生活、医疗条件和精神生活状态均值得社会严重关注[16]。城市老年人退休后,交际圈缩小,社会交往减少及社会角色改变,再加上身体健康水平下降,躯体慢性疾病增加,对疾病的耐受能力也日趋减退,这一时期的老年人在工作、生活、身体、心理等各方面均需要较大程度的调整。湖南省对1990—1998年老年人自杀诱因比较后发现,家庭纠纷、久病厌世是老年人自杀的主要诱因,在城市这一诱因占所有老年自杀者的83.0%,其次为精神障碍,占16.9%[17]。

对1975—2014年自杀死亡率的趋势分析表明,静安区户籍人口自杀死亡率呈下降趋势,与全国人群自杀死亡率的变化趋势基本一致[18, 19]。这与近年来人们知识文化水平的不断提高和社会与政府对自杀现象引起的高度重视息息相关。本研究数据显示,1975—1994年自杀死亡率的下降趋势较1995—2014更为明显,这可能与进入21世纪之后迅速加速老龄化有关。有数据显示,日本人口自杀率随着老龄化的发展,从1969年的14.5/10万提高到1993年的15.0/10万和2006年的19.1/10万[20, 21]。静安区是上海市的中心城区,2014年人均期望寿命达到84.14岁,高于上海市户籍人口平均期望寿命(82.29岁)[22],且空巢老人家庭的比例较高,老年人群赡养和医疗保险等问题日益突出,如处理不当,老年人口自杀问题将很难控制,应引起社会的广泛关注。

综上所述,政府和社会仍应高度重视自杀的预防,且预防控制的重点为老年人群,尤其是空巢孤寡老人,在改善老年人群物质生活质量和医疗卫生条件的同时,提供相应的心理卫生方面的咨询。而老年人也应尽快适应退休后的社会角色改变,建立和谐的家庭和社会人际关系,积极防病治病。只有这样,自杀预防才能在老龄化程度越来越高的今天呈可持续发展。

| [1] | 马剑侠.我国目前自杀的主要特点社会心理分析与对策[J].安阳师范学院学报,2001(6):97-99. |

| [2] | 费立鹏.中国的自杀现状及未来的工作方向[J].中华流行病学杂志,2004,25(4):277-279. |

| [3] | World Health Organization.Preventing suicide:a resource for general physicians[M].Geneva:World Health Organization,2000:1-2. |

| [4] | Evans E,Hawton K,Rodham K.Factors associated with suicidal phenomena in adolescents:a systematic review of population-based studies[J].Clin Psychol Rev,2004,24(8):957-979. |

| [5] | 杨功焕,黄正京,陈爱平.中国人群的意外伤害水平和变化趋势[J].中华流行病学杂志,1997,18(3):142-145. |

| [6] | 杨功焕.中国伤害流行趋势和现状[R]// 第五届全国伤害预防与控制学术会议资料汇编.武汉:中华预防医学会伤害与控制分会,2010. |

| [7] | 北京协和医院世界卫生组织疾病分类合作中心编译.疾病和有关健康问题的国际统计分类[M].北京:人民卫生出版社,1996:801-888. |

| [8] | Statistical Office,Department of International Economic and Social Affairs,United Nations.[SE/ESA/STAT/SER.M/74] Provisional guidlines on standard internationa age clssifications[S].New York:United Nations,1982. |

| [9] | 稽红,黄建萍,杨自力,等.南通市居民意外伤害死亡原因分析[J].中国公共卫生,2009,25(3):353-355. |

| [10] | 张玉龙,金亚清,张一英,等.伤害死亡对期望寿命影响趋势分析[J].中国公共卫生,2013,29(10):1425-1429. |

| [11] | United States Census Bureau.Statistical abstract of the United States:1975[M].Washington DC:United States Census Bureau,1975:818. |

| [12] | 陈辉,刘筱娴,郑名烺.湖北省麻城市1984—2008年自杀死亡水平的长期趋势分析[J].中华流行病学杂志,2011,32(2):151-154. |

| [13] | 徐伟,朱瑜,吴益生.上海市闸北区1995—2004年居民自杀死亡流行病学分析[J].疾病控制杂志,2006,10(1):48-50. |

| [14] | 石文娟,马绍斌,范存欣,等.自杀行为及其干预的研究进展[J].疾病控制杂志,2004,8(6):573-576. |

| [15] | 范引光,叶冬青.自杀现象及干预研究的现状[J].疾病控制杂志,2006,10(1):68-71. |

| [16] | 黄润龙,刘敏.对1987—2010年我国老年人口自杀死亡的研究分析[J].人口与发展,2013,19(4):95-100. |

| [17] | 徐慧兰,肖水源,陈继萍,等.湖南省城乡部分老年人口自杀流行学研究[J].中国心理卫生杂志,2000,14(2):80-83. |

| [18] | Yip PSF,Liu KY,Hu JP,et al.Suicide rates in China during a decade of rapid social changes[J].Soc Psychiatry Epidemiol,2005,40(10):792-798. |

| [19] | 杨功焕,周脉耕,黄正京,等.中国人群1991—2000年伤害死亡的流行趋势和疾病负担[J].中华流行病学杂志,2004,25(3):193-198. |

| [20] | United States Census Bureau.Statistical abstract of the United States:1996[M].Washington DC:United States Census Bureau,1996:832. |

| [21] | United States Census Bureau.Statistical abstract of the United States:2011[M].Washington DC:United States Census Bureau,2011:844. |

| [22] | 上海市统计局,国家统计局上海调查总队.2014年上海市国民竞技和社会发展统计公报.上海统计网.(2015-02-28).http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201502/277392.html. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32