儿童性虐待(child sexual abuse,CSA)又称儿童性侵犯,是指尚未发育成熟的儿童参与其不能完全理解、无法表达知情同意或违反法律或触犯社会禁忌的性活动[1]。国内学者徐汉明等人将儿童性虐待分为2个层次[2]:(1)接触性活动,包括抚摸、亲吻和生殖器接触及性交等;(2)非接触性活动,如露阴、窥阴、观看色情影视片、目睹成人性交行为等。性虐待能够造成儿童肛门阴道疾病、性病以及艾滋病等感染以及导致个体情绪问题(抑郁、焦虑)[3, 4]、消极应对[5]、低自尊[6]、情绪调节障碍[7]。另外,儿童期性虐待与个体攻击性有一定关系[8],同时,心理韧性能够中介儿童期虐待与个体不良情绪之间的关系[9]。为进一步探讨儿童期性虐待与攻击性的关系,以及心理韧性在其中的作用,本研究于2014年10月在辽宁省沈阳市随机整群抽取3所大学的999名在校大学生进行问卷调查,为儿童性虐待的干预与防范提供理论依据。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象在辽宁省沈阳市1所师范类大学和2所综合性大学,采用随机整群抽样法,以班级为单位对1122名大学生进行问卷调查,当场回收问卷,剔除无效问卷,得到有效问卷999份,问卷有效回收率为89.04%。

1.2 方法正式施测前,指导参与测试者仔细阅读了知情同意书,自愿选择参加本次研究。本研究由经过严格培训的发展与教育心理学专业研究生担任主试,以被试所在班级为单位进行团体施测。调查工具包括:(1)中文版儿童期虐待问卷:美国心理学家Bernstein等于1998年编制完成,赵幸福、张亚林等[10]于2005年编译中文版,主要测量儿童或成人16岁以前的儿童期虐待[11]。包括躯体忽视、情感忽视、情感虐待、躯体虐待和性虐待5个分量表 25个条目和3个效度评价条目共28个条目。每个条目使用5级评分(1分=从不;2分=偶尔;3分=有时;4分=经常;5分=总是),得分越高,说明个体遭受的儿童期虐待越严重该问卷总的Cronbach a系数为0.77;各分量表的Cronbach a系数为0.41~0.68[10]。本研究采用性虐待分量表,包括5个题目,分别用A1、A2、A3、A4和A5表示。该分量表在本研究中的内部一致性系数为0.873。性虐待发生情况分为5组,即从不(均分=1)、偶尔(1﹤均分≤2)、有时(2<均分≤3)、经常(3<均分≤4)、总是(均分>4)。2分为划界分,量表均分>2为儿童期性虐待阳性[12]。(2)青少年心理韧性量表:胡月琴、甘怡群[13]编制,包括2个因子:个人力和支持力,共27个条目。个人力又包括目标专注、情绪控制、积极认知等3个维度,支持力包括家庭支持和人际协助2个维度。每个条目使用5级评分(1=完全不符合;2=比较不符合;3=说不清;4=比较符合;5=完全符合),总分越高,心理韧性程度越高。该量表的内部一致性信度为0.85,重测信度0.83。本研究中该量表的内部一致性系数为0.833。(3)Buss and Perry中文版攻击性问卷:李献云等[14]修订,包括身体攻击、言语攻击、愤怒、敌意、自我攻击5个维度,共有30个条目。每个条目使用5级评分(1分=不符合,2分=较少符合,3分=一般符合,4分=基本符合,5分=完全符合),得分越高,个体的攻击性水平越高。本问卷的内部一致性Cronbachα位于0.60~0.89之间,重测信度组内相关系数在0.57~0.81之间在大学生群体中具有良好的信度与效度[14]。本研究采用身体攻击、言语攻击、愤怒、敌意4个维度。该量表的内部一致性α信度系数为0.892。

1.3 统计分析采用SPSS17.0 软件对数据进行描述性统计,同时进行推断统计独立样本t检验、相关分析;用AMOS17.0软件对数据进行建模,并检验中介效应[15]。

2 结 果 2.1 大学生一般情况及儿童期性虐待特点999名大学生中,男生380人(38.04%),女生619人(61.96%); 平均年龄(19.07±1.152)岁;城市生源446人(44.64%),农村生源291人(29.13%),城镇生源262人(26.23%);独生子女608人(60.86%),非独生子女391(39.1%);父母关系很好686人(68.67%),偶尔吵架271人(27.13%),经常吵架42人(4.20%);家庭月总收入<1000元86人(8.61%),1000~2999元357人(35.74%),3000~5000元257人(25.73%),>5000元299人(29.92%)。

2.2 受虐组与非受虐组大学生心理韧性、攻击性得分比较(表 1)儿童期性虐待阳性率为22.62%(226/999);男生儿童期性虐待得分(1.744±0.894)分,明显高于女生的(1.419±0.794)分,差异有统计学意义(P=0.000 <0.001)。将性虐待得分高于2分者确定为受虐组,其余为非受虐组,受虐组与非受虐组进行比较。受虐组在心理韧性均分及各因子得分均低于非受虐组,且除情绪控制维度外,受虐组在攻击性均分及各维度得分均明显高于非受虐组,差异均有统计学意义(P<0.001)。

|

|

表 1 受虐组与非受虐组大学生心理韧性、攻击性得分比较 |

除情绪控制维度外,大学生儿童期性虐待与心理韧性均分及各因子、各维度得分均呈明显负相关;与攻击性均分及各个维度得分呈明显正相关;心理韧性均分及各因子、各维度与攻击性均分及各维度得分呈明显负相关。

|

|

表 2 大学生儿童期性虐待与攻击性、心理韧性相关分析(r) |

儿童期性虐待与攻击性直接作用模型的拟合指数为χ2/df=1.724,goodness of fit index(GFI)=0.991,adjusted goodness of fit index(AGFI)=0.983,normed fit index(NFI)=0.991,comparative fit index(CFI)=0.996,incremental fit index(IFI)=0.996,root mean square error of approximation(RMSEA)=0.027。χ2/df <5,RMSEA <0.08,GFI等均大于0.90,模型拟合度良好,儿童期性虐待可以直接预测大学生攻击性(γ=0.38,critical ratio=10.01,P<0.001)。

|

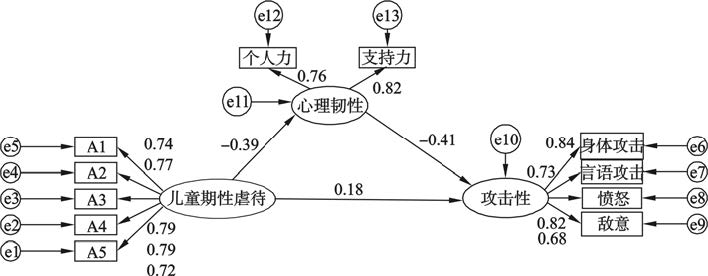

注:0.74、0.77、0.79、0.72、0.76、0.82、0.84、0.73、0.68表示因素负荷量;0.18、-0.39、-0.41表示路径系数;A1、A2、A3、A4和A5分别表示性虐待分量表中的5个题目。 图 1 心理韧性中介模型路径分析图 |

将心理韧性加入儿童期性虐待与攻击性的直接作用模型(图 1),模型拟合度指数为χ2/df=3.316,GFI=0.979,AGFI=0.964,NFI=0.976,CFI=0.984,IFI=0.984,RMSEA=0.046。χ2/df <5,RMSEA <0.08,GFI等均>0.90,模型拟合良好。进一步采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap 方法[16, 17] 进行中介效应检验。儿童期性虐待通过心理韧性预测攻击性的间接效应置信区间是(0.122~0.207),直接效应置信区间为(0.109~0.261),说明心理韧性对儿童期性虐待与攻击性关系中起部分中介作用,中介效应量为0.1599,中介效应占总效应的42.08%。

3 讨 论对于儿童期性虐待发生率,目前国内尚未有全国性大样本的流行学调查[18]。本研究结果显示,999名大学生儿童期性虐待检出率为22.62%(226/999),高于漆光紫等[19]的研究结果,低于陈晶琦等[20]的研究结果。这可能与研究对象不同有关,本研究是以大学生为研究对象,采用回顾性的调查方法,可能造成记忆偏差,而陈晶琦等是以高中生为研究对象,漆光紫等是以小学生为研究对象,是对正在发生的事情进行自我报告。此外,以往研究多数是自编的性虐待问卷,而本研究采用的是儿童期虐待的性虐待分量表。另外,对性虐待量表均分进行性别差异检验,男生得分明显高于女生,说明男童是儿童期性虐待的危险因素,与以往研究结果[21]相似。但与牛红峰等[22]研究结果存在分歧,这可能与我国传统的性别观念中忽视男童性虐待以及性关注点重女轻男的认知偏差有关。受虐组与非受虐组对比分析可知,受虐组在心理韧性均分及各因子维度得分均低于非受虐组,且除情绪控制维度外,差异均有统计学意义;受虐组在攻击性均分及其各维度均明显高于非受虐组。这表明,儿童期性虐待是低心理韧性、高攻击性的影响因素,这与以往研究结果基本相符[23, 24]。

儿童期性虐待、心理韧性、攻击性相关分析可知,儿童期性虐待与心理韧性的2个因子个人力、支持力呈明显负相关,与攻击性各维度呈明显正相关,表明遭受儿童期性虐待越严重的个体,可能有更高水平的攻击性和更低水平的心理韧性。这与以往研究结果基本相符[25]。对儿童期性虐待、心理韧性与攻击性三者的关系,进一步进行结构方程模型分析可知,儿童期性虐待可以正向直接预测个体的攻击性水平。此外,当心理韧性作为中介变量进入模型时,儿童期性虐待对攻击性的影响发生变化,即性虐待不仅可以直接影响个体的攻击性水平,也可以通过心理韧性对攻击性产生间接影响。也就是说,儿童期性虐待可以通过2条路径对个体的攻击性产生影响,即一条是直接影响,另一条是通过心理韧性的间接影响,因此对个体心理韧性的干预,可能在一定程度上影响儿童期性虐待和个体攻击性的关系,从而起到一定的干预作用,这与以往研究结果一致[25],因此,可以从心理韧性入手,对遭受儿童性虐待的大学生进行干预,促进其正常健康发展。

| [1] | Deed SA,Rosenberg RB,Wilkerson RJ,et al.Adrenal hemorrhage in a pediatric burn patient[J].Burns,2007,27(6):658-661. |

| [2] | 徐汉明,刘安求.儿童期性虐待对受害者心理的远期影响[J].国外医学精神病学分册,2002,29(1):37-41. |

| [3] | 孙洪涛,赵丹,袁同春,等.大学生童年期性虐待及其与不良心理关系分析[J].中国学校卫生,2010,31(11):1296-1298. |

| [4] | 张婉婉,刘阳,余婷婷,等.童年期虐待与初中生抑郁症状关系[J].中国公共卫生,2013,29(8):1165-1168. |

| [5] | Cindy S,Todd IH.Longitudinal study on the effects of child abuse and children's exposure to domestic violence,parent-child attachments,and antisocial behavior in adolescence[J].Journal of Interpersonal Violence,2010,26(1):111-136. |

| [6] | Day DM,Hart TA.Potential mediators between child abuse and both violence and victimization in juvenile offenders[J].Psychological Services,2013,10(l):1-11. |

| [7] | Kim-Spoon J,Cicchetti D,Rogosch FA.A longitudinal study of emotion regulation,emotion lability-negativity,and internalizing symptomatology in maltreated and nonmaltreated children[J].Child Development,2013,84(2):512-527. |

| [8] | 邹枫,李昊,李金祥,等.工读学校男生攻击行为与儿童期受虐及养育方式的关系[J].中国学校卫生,2012,33(9):1077-1079. |

| [9] | 李阳,曹枫林,崔乃雪,等.农村青少年的多重侵害与情绪行为问题:执行功能、心理弹性的中介作用[J].中国心理卫生杂志,2012,26(9):703-708. |

| [10] | 赵幸福,张亚林,李鸿飞,等.中文版儿童期虐待问卷的信度和效度[J].中国临床康复,2005,20(9):105-107. |

| [11] | Bernstein DP,Stein JA,Neweomb MD,et al.Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire[J].Child Abuse Negl,2003,27(2):169-190. |

| [12] | 陆凤英,汤永隆,曹梦露,等.儿童虐待与戒毒动机:自我概念的中介效应[J].心理发展与教育,2014,30(5):527-532. |

| [13] | 胡月琴,甘怡群.青少年心理韧性量表的编制和效度验证[J].心理学报,2005,40(8):902-912. |

| [14] | 李献云,费立鹏,张亚利,等.Buss和Perry攻击问卷中文版的修订和信效度[J].中国神经精神疾病杂志,2011,37(10):607-613. |

| [15] | 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620. |

| [16] | Hayes AF.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:a regression-based approach[M].New York:Guilford Press,2013,276-290. |

| [17] | 方杰,张敏强.参数和非参数Bootstrap方法的简单中介效应分析比较[J].心理科学,2013,36(3):722-727. |

| [18] | 李丽,谢光荣.儿童性虐待认定及其存在的问题[J].中国特殊教育,2012,5:18-23. |

| [19] | 漆光紫,袁李阳,袁廖建英,等.少数民族偏远山区儿童虐待及受虐儿童社交焦虑分析[J].中国公共卫生,2015. |

| [20] | 陈晶琦,韩萍,MICHAEL PD.892名卫校女生儿童期性虐待经历及其对心理健康的影响[J].中华儿科杂志,2004,42(1):39-43. |

| [21] | 孙言平,董兆举,衣明纪.1307名成年学生儿童期性虐待发生情况及其症状自评量表测试结果分析[J].中华儿科杂志,2006(1):21-25. |

| [22] | 牛红峰,楼超华,高尔生,等.1099名大学生儿童期性虐待的调查与分析[J].生殖与避孕,2010,30(1):40-45. |

| [23] | 刘珊珊,曹枫林,李玉丽.农村青少年儿童期虐待忽视与心理弹性关系[J].中国儿童保健杂志,2011,19(10):900-903. |

| [24] | 李宝花,王彬,张金响,等.男性暴力罪犯的冲动、攻击性人格特点及其与童年期受虐待的关系[J].精神医学杂志,2010,23(2):119-222. |

| [25] | 朱茂玲,徐晓叶楠,林丹华.小学生受虐待经历与焦虑的关系:心理弹性的中介作用分析[J].中国特殊教育,2013,10:81-85. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31