乙肝疫苗首针及时接种是指新生儿出生后24 h内接种第1针乙肝疫苗。有研究报道,新生儿首针乙肝疫苗的及时接种可减少>90%的由 HBsAg 阳性母亲传给子女的发病数[1],因此乙肝疫苗首针及时接种是预防乙肝感染的最重要环节。2006年卫生部在1~14岁儿童乙肝血清流行病学调查中发现,有乙肝疫苗接种史儿童占81.56%,而1~4岁和5~14岁儿童的乙肝疫苗首针及时接种率分别为73.37%和43.91%[2],提示儿童乙肝疫苗首针及时接种率还有待提高。而以往研究多采用传统logistic回归模型分析乙肝疫苗首针及时接种的影响因素,忽略了生活在同一组织中人群的聚集性。为了解河北省农村儿童乙肝疫苗首针及时接种现状及其影响因素,为采取相应的干预措施提供参考依据,于2013年10月采用多水平logistic回归模型对河北省石家庄市和保定市抽取的1 106名≤15岁农村儿童进行了分析。结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象按照经济发展水平和地理位置在石家庄市和保定市分别抽取2个县,每个县抽取3个村,在每村采用多阶段与概率比例规模抽样结合的方法抽取家庭住户进行入户调查,各住户所有家庭成员均为调查对象,剔除拒绝回答、举家迁移住户,共得到6 058名居民信息。本研究仅研究≤15岁儿童,调查对象为来自于4个县12个村的1 106名≤15岁儿童。

1.2 方法采用自行设计调查问卷,由统一培训的调查员入户对儿童家长进行面访调查。内容包括儿童乙肝疫苗接种情况,儿童性别、年龄、出生地点、是否有户籍、是否为独生子女等人口社会学特征,儿童父母婚姻状况、文化程度、职业、家庭年人均收入等人口社会学特征。家庭人均年收入从低到高排序后等分为低收入组、中等收入组和高收入组3组,其中,2 500.0~6 499.9元为低收入组,6 500.0~9 333.3元为中等收入组,9 333.3~17 500.0元为高收入组。对儿童乙肝疫苗接种情况的调查,采用查阅预防接种证(卡)与其家长或主要监护人回忆相结合的方式。乙肝疫苗首针及时接种即儿童乙肝疫苗接种时间在出生后24 h以内。乙肝疫苗首针及时接种率=出生24 h内接种儿童数/调查儿童数×100%[3]。

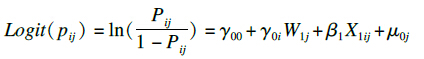

1.3 统计分析采用 DataEasy 3.3软件建立数据库,双盲法录入,经逻辑检查无误后,用SPSS 19.0统计软件处理与分析数据,运用MLwiN2.28进行多水平logistic回归分析。采用率描述儿童乙肝疫苗接种和首针及时接种率,Pearson χ2检验分析无序分类资料,检验各组儿童间乙肝疫苗接种和首针及时接种的差异,P<0.05为差异有统计学意义。 考虑到个人处于村庄之中,村级间经济发展水平、卫生机构配置和卫生习惯等可能存在聚集性,由此会对儿童父母的卫生行为产生影响,首先运行“零模型”检验村级间的聚集效应,多水平logistic回归纳入随机效应来处理层次结构数据中的组内相关问题,则农村儿童乙肝疫苗首针及时接种与解释变量的随机效应模型一般形式为:

河北省1 106名≤15岁农村儿童中,男生585人,占52.9%,女生521人,占47.1%;1~3岁128人,占11.6%,4~6岁301人,占27.2%,7~9岁265人,占24.0%,10~12岁207人,占18.7%,13~15岁205人,占18.5%;独生子女530人,占47.9%,非独生子女576人,占52.1%;有户籍者1 079人,占97.6%,无户籍者27人,占2.4%;出生在县级及以上医院者874人,占79.0%,乡镇卫生院者110人,占10.0%,妇幼保健机构者67人,占6.0%,村级卫生机构者22人,占2.0%,在家出生者33人,占3.0%;父母已婚者1 078人,占97.5%,未婚及其他者28人,占2.5%;父亲文化程度小学及以下者142人,占12.8%,初中者754人,占68.2%,高中及以上者210人,占19.0%;母亲文化程度小学及以下者206人,占18.6%,初中者699人,占63.2%(699/1 106),高中及以上者201人,占18.2%;父亲职业为农民者354人,占32.0%,县内打工者257人,占23.2%,县外打工者279人,占25.2%,自主经营等其他职业者216人,占19.5%;母亲职业为农民者627人,占56.7%,县内打工者229人,占20.7%,县外打工者205人,占18.5%,自主经营等其他职业者45人,占4.1%;家庭人均年收入低收入组275人,占24.9%,中等收入组374人,占33.8%,高收入组455人,占41.1%,不详2人,占0.2%。

2.2 农村儿童乙肝疫苗接种和首针及时接种现状(表 1)河北省调查地区农村儿童乙肝疫苗接种率为98.4%(1 088/1 106),乙肝疫苗首针及时接种率为81.4%(900/1 106)。不同年龄组农村儿童乙肝疫苗接种率和首针及时接种情况比较,不同年龄组农村儿童乙肝疫苗接种率差异无统计学意义(P>0.05);乙肝疫苗首针及时接种率差异有统计学意义(χ2=17.993,P=0.001),呈现随年龄增加首针及时接种率下降的趋势。

| 表 1 不同年龄组农村儿童乙肝疫苗接种与首针及时接种情况比较 |

不引入任何解释变量,以村为水平2单位、个体为水平1单位,运行零模型。水平2(村)残差的方差估计值为0.492,标准误为0.195,ICC值为13.0%,说明结局变量中约13.0%的变异由水平2单位引起,比例较大;同时σ2μ0假设检验为:χ2=6.346,P=0.012,说明σ2μ0不为0。ICC值较大和σ2μ0不为0说明数据在水平2单位存在相当程度的组间异质性和组内同质性,即各村在儿童乙肝疫苗首针及时接种行为上存在聚集性,需运用多水平模型。

2.3.2 多水平模型分析(表 2)以儿童首针乙肝疫苗是否在24 h以内接种为因变量(0=否,1=是),拟合以儿童年龄、性别、出生地点、是否具有户口、是否为独生子女、父母婚姻状况、父亲文化程度、母亲文化程度、父亲职业、母亲职业和家庭年人均收入对数为自变量的多水平logistic回归模型。结果显示,年龄越小、出生在高级别医疗卫生服务机构、具有户口和父母文化程度较高的农村儿童乙肝疫苗首针及时接种较好。

| 表 2 农村儿童乙肝疫苗首针及时接种多水平logistic回归模型 |

目前在中国母婴传播是乙肝病毒最重要的传播方式,约占乙肝病毒传播的40%~50%[5]。研究表明,在婴儿出生24 h内及时接种乙肝疫苗为切断母婴传播的主要措施[6, 7, 8],可预防70%~95%的母婴垂直传播,对于母亲未感染乙型肝炎病毒的婴儿,接种乙肝疫苗也可避免早期暴露带来的危险[9]。

本研究中≤15岁儿童的乙肝疫苗接种率高达98.4%,而首针及时接种率仅为81.4%,尚未达到原卫生部《2006—2010年全国乙型病毒性肝炎防治规划》要求的到2010年东部省区新生儿乙肝疫苗首针及时率达到90%的目标,这可能与调查儿童的年龄[10]和地区有关,相对于新生儿和城市,年龄较大和农村地区的首针及时接种率较低,本研究也发现1~9岁儿童的首针及时接种率要高于10~15岁儿童。

儿童出生地点是新生儿乙肝疫苗首针及时接种率的重要影响因素,本研究也证实了这一点,与卫生部/WHO于2008—2009年在甘肃省天水市7县(区)的试点项目研究结果一致[11]。以往研究发现,产妇住院分娩率越高,儿童首针及时接种率越高[12]。而在家出生新生儿的预防接种仍是重点和难点[13]。同时,户口在本研究中也是显著影响因素,对于农村“黑户”儿童,家长多选择费用较低的医疗机构分娩或是直接在家,由此会耽误首针及时接种。父母文化程度是另一个影响因素,只有其认识到首针及时接种的重要性,才能选择正规医疗机构,及时实现儿童接种。

本研究运用多水平模型,有效处理层次结构数据,利用聚集信息获得地区因素在总变异中的作用,使参数估计和标准误更为准确,这是其优于传统模型的主要特点[14]。儿童首针及时接种中约13.0%的变异可由水平2单位村一级来解释,这说明村级水平相关的医疗机构及村医在儿童首针及时接种中的重要作用。以往研究发现儿童接种主要在村级接种点进行,村医是乙肝防治及其疫苗及时接种知识宣传的重要环节[15]。村医占据本村开展防保工作的先天优势,有良好群众基础,便于沟通,所以在孕产妇摸底登记和乙肝健康教育中作用重要,对于村级医疗机构的建设和村医的培训不容忽视。

| [1] | 田茶,李军,韩彩芝,等.新生儿乙肝疫苗免疫效果及影响因素分析[J].中国公共卫生,2007,23(6):678-679. |

| [2] | 卫生部.卫生部公布全国人群乙肝血清流行病学调查结果我国乙肝免疫预防工作取得显著成绩[J].中华医药信息导报,2008(10):6. |

| [3] | 管庆虎,钮文异,刘铭,等.贵州农村新生儿乙肝疫苗首针接种健康教育干预效果评价[J].贵州医药,2012,36(6):564-566. |

| [4] | 杨珉,李晓松.医学和公共卫生研究常用多水平统计模型[M].北京:北京大学医学出版社,2007:72-73. |

| [5] | 张海霞.乌兰浩特市2011-2012年新生儿首针乙肝疫苗接种情况分析[J].内蒙古医学杂志,2013,45(6):708-709. |

| [6] | Goldstein ST,Zhou F,Hadler S,et al.A mathematical model to estimate global hepatitis B disease burden and vaccination impact[J].Inter J Epidemiol,2005,34(10):1329-1339. |

| [7] | 高丽,李慧,孟蕾,等.边远地区乙肝疫苗首针及时接种率干预效果分析[J].中国公共卫生,2006,22(10):1255-1256. |

| [8] | 赵捷,单芙香,刘刚.新生儿乙肝母婴阻断免疫策略及相关因素研究[J].现代预防医学,2011,38(15):2954-2957. |

| [9] | WHO.Worldwide implementation of hepatitis B vaccination of newborns,2006[J].WER,2008,83(48):429-434. |

| [10] | 陈健,刘建华,蔡衍珊,等.广州市新生儿乙肝疫苗首针及时接种率及其影响因素分析[J].华南预防医学,2010,36(2):11-14. |

| [11] | 王平贵,高丽,安婧,等.甘肃省新生儿乙肝疫苗首针及时接种率试点项目评价[J].中国公共卫生,2013,29(8):1199-1202. |

| [12] | 卫生部.2004年全国计划免疫审评报告[M].北京:人民卫生出版社,2005:18-20. |

| [13] | 关旭静,漆琪,杨超美,等.四川省实施卫生部/全球疫苗免疫联盟提高边远少数民族地区新生儿乙型肝炎疫苗首剂及时接种率项目评价[J].中国疫苗和免疫,2011,17(6):540-544. |

| [14] | 赵倩倩,杨永利,施学忠.河南省卫生系统反应性影响因素多水平模型分析[J].中国公共卫生,2011,27(6):762-764. |

| [15] | 石川尚子,郝利新,张振喜,等.婴儿出生后24小时乙肝疫苗低接种率的原因及居民教育[J].中国计划免疫,2004,10(3):138-141. |

2014, Vol. 30

2014, Vol. 30