世界银行报告认为,未来20年中国> 40岁人群中,心脑血管病、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病、肺癌等慢性病患者人数将增长2~3倍[1]。影响人们生活的慢性病多与人们的生活习惯有关,养成良好的生活习惯,会减少慢性病的发生、发展。大学生是一群特殊的人群,其生活方式不仅影响大学期间的健康,更会延伸到成年期,影响一生健康[2]。关注大学生的健康意识,培养其科学健康观,养成良好生活习惯,也是高校培养人才的一项任务。本研究于2011年对上海市某高校大学生健康意识进行调查,为进一步的健康教育提供科学依据。

1 对象与方法 1.1 对象随机整群抽取上海政法学院2011年级本科大学生,在开学1个月后发放问卷120份,收回有效问卷116份,有效率为96.67%。其中,男生45人,占38.8%;女生71人,占61.2%。来自农村14人,占12.1%;城镇17人,占14.6%;城市85人,占73.3%。

1.2 方法自行设计调查问卷,在专家审阅、修改及预调查基础上用于正式调查。问卷内容包括一般情况(性别、年龄、出生地等6个条目),用于调查健康意识的内容分为饮食习惯、生活习惯、身心健康、健康知识4部分。每部分9题,有4个选项,为从不、偶尔、经常、总是,以健康意识良好程度分别记1~4分,每部分满分36分,得分 ≥ 27分视为该部分健康意识良好;问卷总分144分,得分 ≥ 108分视为总体健康意识良好。调查时,通过任课教师在上课前统一解释调查目的和问卷填写注意事项,在教室集中发放,以匿名方式填写,在规定时间内统一收回。

1.3 统计分析数据采用SPSS 14.0软件进行χ2检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 饮食习惯调查结果饮食习惯良好率从高到低前4位依次为经常吃蔬菜99人,占85.34%;用餐时间合理94人,占81.03%;不经常跳餐89人,占76.72%;饮食荤素搭配88人,占75.86%。其后每天吃早餐86人,占74.14%;睡前不吃夜宵81人,占69.83%;经常吃水果81人,占69.83%;每天用餐时间固定74人,占63.79%;吃饭速度适中76人,占57.76%。得分 ≥ 27分的有63人,良好率为54.31%。

2.2 生活习惯调查结果良好率从高到低前4位依次为饭前不做剧烈运动106人,占91.38%;就餐时关注餐具及食品卫生104人,占89.66%;饭前便后洗手99人,占85.34%;每天早晨开窗通风81人,占69.83%。其后饭后立刻洗碗54人,占46.55%;餐具每次消毒46人,占39.66%;吃饭时不从事其他活动41人,占35.34%;饭后散步27人,占23.27%;晚上不关窗睡觉33人,占28.44%。得分 ≥ 27分的有18人,只占15.52%。

2.3 身心健康调查结果良好率从高到低前4位依次为能够调适自己心情101人,占87.06%;有缓解压力方法91人,占78.44%;经常关注自己健康状况76人,占65.52%;认为整体健康良好64人,占55.17%。其后每天参加体育锻炼42人,占36.21%;认为健康状况优于同龄41人,占35.34%;一般不感受到心理压力31人,占26.72%;经常参加健康讲座仅为21人,占18.10%。得分 ≥ 27分的有40人,占34.48%。

2.4 健康知识调查结果良好率从高到低前4位依次为能够以不同途径寻找健康知识116人,占100%;知晓如何预防感冒105人,占90.51%;能够辨识常用药品103人,占88.79%;用药前会详细阅读说明书94人,占81.03%。其后知晓艾滋病传播途径75人,占64.66%;能够常备一些必须药品72人,占62.06%;每天关注天气情况74人,占63.79%;能够进行健康咨询12人,占10.34%;知晓病毒性肝炎传播途径10人,占8.62%。得分 ≥ 27分的有74人,占63.79%,优于其他项目。

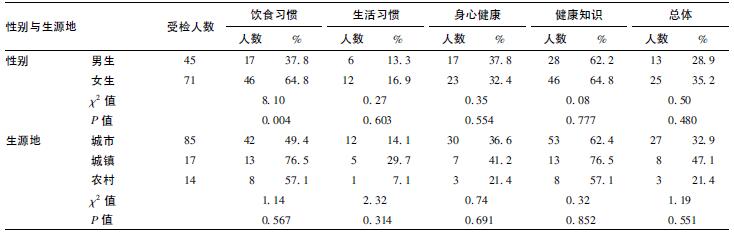

2.5 不同性别及生源地大学生健康意识良好率比较(表 1)| 表 1 不同性别及生源地大学生健康意识良好率比较 |

在整体调查问卷中得分 ≥ 108分的为38人,占总人数的32.75%。由表 1可以看出,女生的饮食习惯良好率高于男生(χ2=8.10,P=0.004),但男、女生在生活习惯、身心健康、健康知识等方面差异均无统计学意义;不同生源地学生上述4方面差异均无统计学意义。

3 讨论大学生作为一个特殊群体,性生理、性观念和性行为正在发生变化,已成为艾滋病传播和感染的易感人群[3, 4]。本调查结果显示,女生的饮食习惯良好率高于男生(χ2=8.10,P < 0.01),这与郭玲[5]调查结果相似。大学生对艾滋病的传播途径为非常了解的只占64.66%,对病毒性肝炎传播途径的知晓率只占8.62%,与王平贵[6]调查结果相似。大学生健康素养水平参差不齐,一方面可能与大学生(非医学相关专业)接受学校相关健康教育不到位有关[7];另一方面,大学生群体正值年轻体健最佳时期,对健康与疾病关注度比较低,加之现代社会生活节奏的改变,城市生活作息时间的多样化以及各种复杂信息的冲击,大学生健康生活方式与行为的建立也受到较大挑战[8]。据报道,在世界各国慢性病已经成为威胁人类生命的主要原因,而老年人的慢性病多由年轻时的不良生活方式引起,慢性病的发病呈现逐渐年轻化趋势[8]。因此,对大学生尽早进行健康教育,对今后慢性病的发生发展会有较好的预防作用。

| [1] | 王陇德.慢性病预防和国际保健新观念[N].新闻晚报,2011-10-20(A1-29). |

| [2] | 王冬.大学生健康生活方式评价量表的考评与修订[J].中国学校卫生,2011,32(7):790-791. |

| [3] | 陈芳,许燕萍.大学生性知识、态度、行为调查[J].中国公共卫生,2009,25(9):1029-1030. |

| [4] | 杨国平,王湘苏,黄明豪,等.大学生艾滋病防治知识认识情况调查[J].中国公共卫生,2008,24(4):403-405. |

| [5] | 郭玲.某高校在校大学生健康素养水平调查[J].中国学校卫生,2011,32(8):996-997. |

| [6] | 王平贵.大学生病毒性肝炎防治知识、态度、行为调查[J].中国公共卫生,2011,27(11):1388-1390. |

| [7] | 朱斌.中国公民健康素养与学校健康教育资源的整合利用[J].中国学校卫生,2009,30(2):161-162. |

| [8] | WHO.World health statistics 2007[R].Geneva:World Health Organization,2007:12-46. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28