青少年心理活动敏感,调适能力较差,如果经历过多的负性事件并缺乏有效的家庭支持时易引起抑郁[1]。有研究证实,亚临床的抑郁可能会增加青少年将来患其他精神疾病的风险,并且可以引起人际交往困难、学习障碍、认知功能损伤等[2]。为此,本研究于2009年10月对安徽省合肥市3所中学的学生进行抑郁状况及其相关影响因素进行调查,为中学生心理健康辅导提供理论依据。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用方便抽样方法,将安徽省合肥市3个主城区所有中学统一编号,从每个主城区中随机抽取1所中学,在每所中学初一至高三6个年级每个年级抽取7~9个班级,对抽中班级的全部学生进行问卷调查。

1.2 方法 1.2.1 调查方法调查前对所有调查员进行培训,以班级为单位发放调查问卷,每个项目都由经过培训的调查员逐一进行解释,然后由学生匿名自己填写,当场核对、收回问卷,要求参试者及时完善调查中的遗漏项目,剔除填写前后矛盾和不一致的调查表。

1.2.2 调查工具问卷包括:(1)家庭亲密度和适应性量表中文版(Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale-Chinese Version,FACESII-CV)[3]:包括亲密度和适应性2个分量表,亲密度即家庭成员之间的情感联系;适应性即家庭体系随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力。该量表共30个项目,每个项目的答案得分为1~5分,即不是1分,偶尔2分,有时3分,经常4分,总是5分。亲密度得分<55.9分为松散,55.9~63.9分为自由,64.0~71.9分为亲密,>71.9分为缠结;适应性得分>57.1分为无规律,51.0~57.1分为灵活,44.7~50.9分为有规律,<44.7分为僵硬。(2)Zung抑郁自评量表(Self Rating Depression Scale,SDS)[3]:此量表由20个陈述句和相应问题条目组成,每个条目相当于1个有关症状,按1~4级评分,反应抑郁状态4组特异性症状。抑郁严重度指数=各条目累计分/80(最高总分),评分指数:<0.50分为无抑郁,0.50~0.59分为轻微至轻度抑郁,0.60~0.69分为中至重度抑郁,≥0.70分为重度抑郁。(3)简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)[3]:此量表分为积极应对和消极应对2个维度,共20个项目,在每一应对项目后,列有不采用、偶尔采用、有时采用和经常采用0~3级评分,结果为积极应对维度平均分和消极应对维度平均分。积极应对评分高时,心理问题或症状分低;而消极应对评分高时,心理问题或症状分高。

1.3 统计分析采用Epi Date 3.1软件进行双录入,应用SPSS 13.0统计软件进行t检验、方差分析、S-N-K两两比较、相关分析及多元线性逐步回归分析。

2 结果 2.1 一般情况共发放问卷3065份,收回有效问卷3040份,有效回收率为99.18%。其中初中1128人,高中1912人;男生1471人,女生1569人;年龄12~18岁,平均年龄为(15±2.87)岁。

2.2 中学生抑郁、家庭亲密度、适应性基本情况3040名中学生中有抑郁表现的1031人,检出率为33.91%,其中轻度抑郁793人(26.09%),中度抑郁216人(7.11%),重度抑郁22人(0.72%)。抑郁平均分为(37.95±6.64)分,高于中国常模[3]的(33.5±8.60)分,差异有统计学意义(t=36.798,P<0.01)。中学生亲密度得分为(63.79±10.96)分,与中国常模[4]的(63.90±8.00)分比较,差异无统计学意义(t=-0.679,P>0.05);适应性得分为(42.48±9.60)分,低于中国常模[4]的(50.9±6.20)分,差异有统计学意义(t=-47.454,P<0.05)。

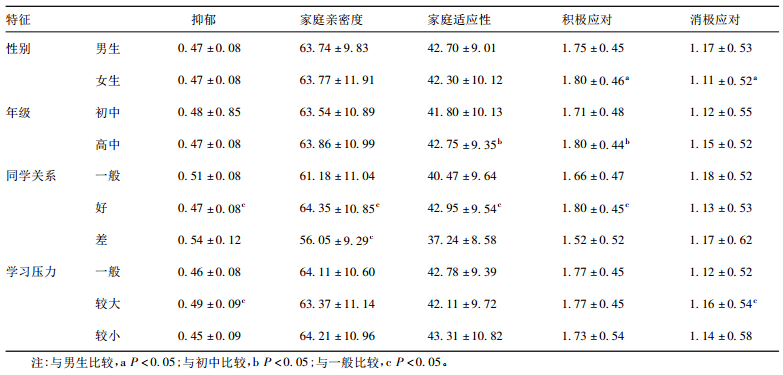

2.3 不同特征中学生抑郁及相关因素得分比较(表 1)| 表 1 不同特征中学生家庭环境、抑郁及应对方式得分比较(分,x ± s) |

女生积极应对方式得分高于男生,消极应对方式得分低于男生,差异均有统计学意义(t=-2.869、3.095,P<0.05);高中生家庭适应性得分高于初中生,积极应对得分高于初中生,差异均有统计学意义(t=-2.274、-5.081,P<0.05)。同学关系一般、好、差的中学生抑郁得分比较,差异有统计学意义(F=43.919,P<0.01),学习压力不同的中学生抑郁得分比较,差异有统计学意义(F=30.143,P<0.01)。

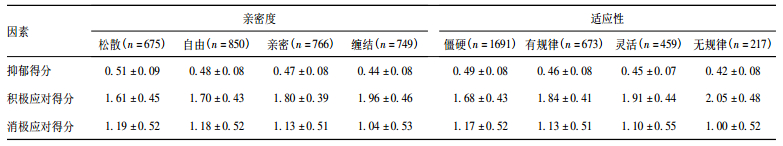

2.4 不同亲密度、适应性中学生抑郁及应对方式得分比较(表 2)| 表 2 不同亲密度、适应性中学生抑郁及应对方式得分比较(分,x ± s) |

不同亲密度中学生抑郁、积极应对、消极应对得分比较,差异均有统计学意义(F=104.675、81.655、11.602,P<0.01);不同适应性中学生抑郁、积极应对、消极应对得分比较,差异均有统计学意义(F=60.056、67.826、63.405,P<0.01)。

2.5 中学生家庭及学校环境与抑郁的关系中学生家庭亲密度、适应性、积极应对与抑郁均呈明显负相关(r=-0.334、-0.29、-0.297,P<0.01);消极应对与抑郁呈明显正相关(r=0.145,P<0.01)。

2.6 中学生抑郁影响因素的多元逐步回归分析(表 3)| 表 3 中学生抑郁影响因素多元逐步回归分析 |

以抑郁评分为因变量,以家庭环境、学校环境、应对方式、父母文化程度、主观幸福感及是否独生子女等为自变量进行多元逐步回归分析,变量进入水平α=0.05,变量剔除水平α=0.10,纳入自变量时需对分类变量设置哑变量。结果显示,与同学关系越好,抑郁危险性越小;学习压力增大,抑郁心理加重;与父母关系融洽,则抑郁危险性较小;主观感到幸福则抑郁症状不明显;采用积极应对比消极应对有益于降低抑郁危险性的增加;家庭亲密度增加,则抑郁危险性降低。

3 讨论本次调查结果显示,抑郁检出率为33.91%,高于2001年张洪波等[5]对该地区中学生抑郁检出率(22.1%),低于重庆市中学生抑郁检出率(58.4%)[6],这可能与调查所选样本及量表评定方法的不同有关,也可能与该地区的家庭教育方式有关。

本研究结果显示,抑郁的影响因素主要有学习压力、与同学及父母关系及应对方式,其中学习压力对抑郁影响尤为突出,学习压力越大的学生,其抑郁得分越高。这可能与老师、家长对学生的评价多数取决于学习成绩有关。本研究结果还显示,抑郁程度的影响因素还有积极应对方式和消极应对方式,本研究结果显示,女生较多使用积极应对方式,与相关研究结果一致[7]。这可能是随着性别差异观念的淡化,无论男生、女生都能够得到父母同样的关爱,女生变得更加自信,而男生可能承担更多的压力有关。

本研究还显示,影响心理健康的因素中,家庭环境是影响程度最大的因素之一,这与冯晓黎等[8]对中学生的调查结果一致。中学生在家庭中感受到的亲密度越差,适应性越低,其抑郁表现越明显。父母的支持与青少年抑郁直接相关,是保护因素,增加父母的情感支持会减少抑郁的发生和促进抑郁的康复。国外研究显示,父母与子女不和,可以直接导致子女产生抑郁心理[9]。

| [1] | 刘宁,陈锡宽,闻增玉,等.上海核心家庭亲子沟通状况及其影响因素分析[J].中国公共卫生,2005,21(2):167-169. |

| [2] | Auerbach RP,Eberhart NK,Abela JR.Cognitive vulnerability to depression in Canadian and Chinese adolescents[J].Abnorm Child Psychol,2010,38(1):57-68. |

| [3] | 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].增订版.北京: 中国心理卫生杂志社,1999:122-123,134-142,194-196. |

| [4] | 王欣,罗锦秀,杜巧荣,等.抑郁障碍患者家庭亲密度与适应性的研究[J].山西医科大学学报,2009,40(12):1114-1117. |

| [5] | 张洪波,陶芳标,曾广玉,等.安徽省中学生抑郁心理症状及其相关因素[J].中国学校卫生,2001,22(6):497-498. |

| [6] | 李雷雷,汪洋,王宏,等.重庆市中学生抑郁状况及与应对方式的相关性研究[J].第三军医大学学报,2010,32(10):1071-1073. |

| [7] | 王极盛,丁新华.初中生主观幸福感与应对方式的关系研究[J].中国公共卫生,2003,19(10):1181-1182. |

| [8] | 冯晓黎,梅松丽,李晶华,等.初中生心理健康状况及家庭影响因素分析[J].中国公共卫生,2007,23(11):1342-1343. |

| [9] | Nomura Y,Wickramaratne PJ,Warner V,et al.Family discord,parental depression,and psychopathology in offspring:ten-year followup[J].J Am Acad Child Adolesc Psychiatry,2002,41(4):402-409. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28