2. 贵阳市第18中学医务室

抑郁是一种持续的心境低落﹑悲伤﹑消沉﹑沮丧﹑不愉快等综合而成的情绪状态。近年来,青少年抑郁患病率出现上升且发病年龄偏小的趋势。相关研究表明,社会、文化和环境因素、人格、心理应激、生活方式、不良行为等与中学生抑郁状态有密切联系[1, 2, 3]。为了解中学生心理社会因素与抑郁的关系,于2008年9月采用整群分层随机抽样方法,对贵州省贵阳市中学生进行心理社会因素与抑郁相关性问卷调查,现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用整群分层随机抽样方法,抽取贵阳市2个城区(云岩区、南明区)4所学校(初中学校2所﹑高中学校2所),再从初一到初三﹑高一到高三,每个年级各抽取2个班,共抽取12个班630人作为研究对象。共发放问卷630份,回收问卷626份,有效问卷620份,有效率为99%。

1.2 方法 1.2.1 调查方法由经过培训的调查员使用统一指导语采用自行设计的《贵阳市青少年身心健康调查表》,利用班会时间集体实施测试,由学生独立作答,当场核对并回收问卷。心理测试在中学生体格检查后进行,间隔时间<1个月。

1.2.2 调查问卷(1)青少年生活事件量表[4]:由刘贤臣编制,反映青少年人际关系、学习压力、受惩罚、亲友与财产丧失、健康与适应问题及其他方面常见的心理社会应激源。共27个项目,每项事件的刺激强度根据经历生活事件时的心理感受,分别量化为1无影响、2轻度、3中度、4重度、5极重度。总分越高,说明刺激程度越大。该量表的信度和效度指标经检验均较好。(2)领悟社会支持量表[5]:含有12个自评条目,每个条目采用1~7级计分法:1不同意、2很不同意、3稍不同意、4中立、5稍同意、6很同意、7极同意。所有条目评分相加得总分,分数越高,被试者得到的社会支持程度越高。(3)A型行为问卷[4]:概括了A型行为类型人的主要特征。共60题,其中时间紧迫感量表评定时间紧迫感、做事急躁等特征;竞争和敌意量表评定争强好胜、怀有戒心或敌意等特征;掩饰量表评定问卷的真实性。掩饰量表≥7分者性格真实性较差故予以剔除;时间紧迫感量表和竞争和敌意量表2个分量表评分之和为A型行为总分。(4)中学生焦虑量表[6]:由20个项目构成,采用5级评分,1无、2轻度、3中度、4偏重、5重度。总均分=20项总分/20。总均分<2分为正常;≥2分为焦虑。该量表的信度、效度较好。(5)中学生抑郁量表[6]:由20个项目构成,采用5级评分,1无、2轻度、3中度、4偏重、5重度。总均分=20项总分/20。总均分<2为正常;≥2分为抑郁。该量表的信度、效度较好。(5)一般情况问卷:包括年龄、性别、年级、独生子女、身高、体重等。

1.2.3 身高、体重测量参照2000年《中国学生体质与健康调研检测细则》[7],由该地区专职医务人员对其进行测量,仪器为上海产标准立式身高体重测量仪(用前均作校正),由2名调查员核对体检相关数据核查无误后记录。

1.3 统计分析采用Epi Data 3.0软件双录入,经2名统计员核对无误后,应用SPSS 11.5软件进行t检验、χ2检验、Pearson相关分析与多元线性回归(逐步回归法)分析。检验水准为α=0.05。

2 结果 2.1 一般情况共调查620人,其中男生334人,占53.9%,女生286人,占46.1%;初中生332人,占53.5%,高中生288人,占46.5%;独生子女440人,占71.0%,非独生子女180人,占29.0%。男生平均身高为(167.1±8.05)cm,体重为(51.51±12.51)kg;女生平均身高为(159.2±18.42)cm,体重为(48.91±8.93)kg。

2.2 中学生抑郁检出情况中学生抑郁检出171人,占27.6%,其中男生104人,占53.9%,女生67人,占46.1%,差异无统计学意义(χ2=7.79,P=0.099);初中男生抑郁检出36人,占20.9%,高中男生抑郁检出68人,占43.3%,差异有统计学意义(χ2=27.24,P=0.000);初中女生抑郁检出22人,占14.2%,高中女生抑郁检出45人,占34.4%,高中、初中女生抑郁检出率比较,高中女生高于初中女生,差异有统计学意义(χ2=16.82,P=0.000)。

2.3 中学生焦虑检出情况中学生焦虑检出225人,占36.3%,其中男生122人,占54.2%,女生103人,占45.8%,差异无统计学意义(χ2=0.018,P=0.895);初中生焦虑检出100人,占44.4%,高中生焦虑检出125人,占55.6%,差异有统计学意义(χ2=12.46,P=0.006);初中男生焦虑检出56人,占31.6%,高中男生焦虑检出66人,占42.0%,差异无统计学意义(χ2=5.53,P=0.14);初中女生焦虑检出44人,占28.4%,高中女生焦虑检出59人,占45.0%,差异有统计学意义(χ2=9.51,P=0.023)。

2.4 中学生生活事件得分情况得分最高的10个条目依次为考试失败或不理想、学习负担重、升学压力、被人误会或错怪、家庭施加学习压力、生活习惯明显变化、与同学或好友发生纠纷、被盗或丢失东西、当众丢面子与家庭内部矛盾,分别为(2.48±1.06)、(2.05±1.19)、(1.90±1.36)、(1.87±0.97)、(1.76±1.34)、(1.54±0.19)、(1.52±0.99)、(1.40±1.12)、(1.30±1.00)、(1.15±1.05)分。

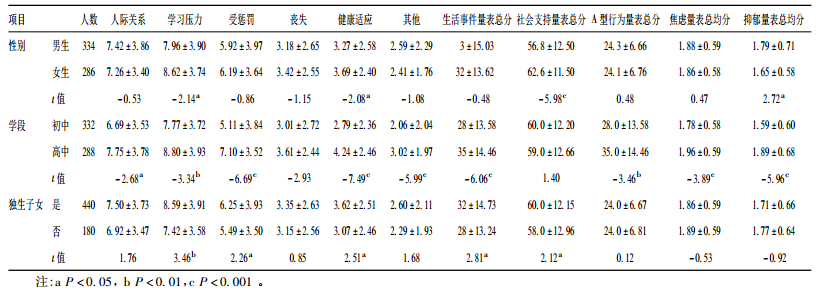

2.5 不同特征中学生心理社会因素与抑郁得分比较(表 1)| 表 1 不同特征中学生心理社会因素与抑郁得分比较(分,x ± s) |

女生生活事件中的学习压力、健康适应因子得分均高于男生,差异均有统计学意义(P<0.05);女生社会支持得分高于男生,差异有统计学意义(t=-5.98,P<0.001);男生抑郁总均分高于女生,差异有统计学意义(t=-2.72,P<0.05);焦虑总均分男女生比较,差异无统计学意义(P>0.05)。高中生生活事件量表总分及6个因子得分均高于初中生,差异均有统计学意义(P<0.05);高中生A型行为、焦虑、抑郁得分均高于初中生,差异均有统计学意义(P<0.01)。独生子女学习压力、受惩罚、健康适应因子分、生活事件总分与社会支持总分均高于非独生子女,差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.6 中学生心理社会因素与抑郁关系中学生受惩罚、丧失、健康适应及其他因子分与抑郁均呈正相关(r=0.10、0.12、0.12、0.12,P<0.05);中学生学习压力因子分及生活事件量表、时间紧迫感量表、竞争和敌意量表、A型行为量表总分与抑郁均呈正相关(r=0.13、0.13、0.32、0.34、0.38,P<0.01);中学生领悟社会支持总分与抑郁呈负相关(r=-0.42,P<0.01);焦虑总分与抑郁呈正相关(r=0.81,P<0.001)。

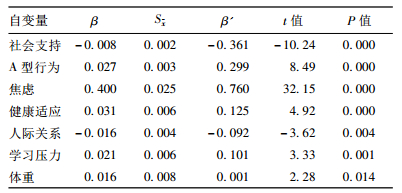

2.7 中学生抑郁状态多元线性逐步回归分析(表 2)| 表 2 中学生抑郁状态多元线性逐步回归分析 |

以单因素分析有统计学意义项目(生活事件、领悟社会支持、A型行为、焦虑总分、学习压力、丧失、健康与适应、受惩罚、其他因子分等多个变量)为自变量,以抑郁为因变量,考虑到身高、体重对心理状态的影响,将其作为协变量同时引入模型进行分析,在单因素分析的基础上,将有统计学意义的可能影响因素列入回归方程,进一步进行多元线性回归分析(逐步回归法),最终选入回归方程的因素有7个,其中生活事件中的健康适应、学习压力因子、A型行为、焦虑、体重是影响中学生抑郁状态独立危险因素;而生活事件中的人际关系因子和社会支持是抑郁状态的保护因素。

3 讨论相关研究表明,学习压力和人际关系是中学生最主要的两大应激源[8]。本研究结果显示,中学生生活事件中影响较大的前10位项目与丁新华等[8]研究基本一致,从一定程度上可见中学生面临的负性生活事件越多,焦虑、抑郁的水平就越高。国外报道青少年抑郁症状检出率为25%~50%[9, 10],国内为25%~44%[11, 12, 13]。本次研究中,贵阳市城区中学生抑郁问题的检出率为27.6%,低于丁新华等[8]的报道,表明贵州贵阳中学生抑郁处于较低水平。

本研究结果显示,男、女生在领悟社会支持得分差异有统计学意义,与国内相关研究的结果基本相同[14]。本研究还发现,社会支持与中学生抑郁存在明显的负相关关系,与国内研究[11, 12, 13, 14]较一致。表明女生较男生更愿意向父母﹑教师及同伴倾诉遇到的问题,从而更容易得到较多社会支持,因此女生的社会支持总分较男生高,抑郁症状的发生率较低。本研究结果发现,A型行为与抑郁呈正相关,提示A型性格的中学生更易产生抑郁情绪。本研究还显示,在同一个体身上,焦虑与抑郁得分存在较高水平相关,焦虑与生活事件中的学习压力等因子呈明显正相关,与王极盛等[15]研究结果接近。

志谢 本课题得到了各抽样学校的领导、校医、心理咨询员、班主任、教师们的大力支持与协助;贵阳医学院公共卫生学院实习生王坤、刘超为数据的输入做了大量工作,在此一并表示感谢| [1] | 廖全明.中国人心理健康现状研究进展[J].中国公共卫生, 2007,23(5):556-558. |

| [2] | 李亚飞,唐义珍,张迪然,等.2364名高中学生焦虑抑郁情绪的调查[J].贵阳医学院学报,2009,34(4):386-388. |

| [3] | 姜乾金.医学心理学[M].北京:人民卫生出版社,2007: 80-95. |

| [4] | 刘贤臣,刘连启,杨杰,等.青少年生活事件量表的信度效度检验[J].中国临床心理学杂志,1997,5(1):34-36. |

| [5] | 王极盛,邱炳武,赫尔实.中学生焦虑量表的编制及其标准化[J].社会心理科学,1997,45(3):1-3. |

| [6] | 王极盛,邱炳武,赫尔实.中学生抑郁量表的编制及其标准化[J].社会心理科学,1997,45(3):4-6. |

| [7] | 中国学生体质与健康研究组.中国学生体质与健康调研报告[M].北京:高等教育出版社,2002:13-18. |

| [8] | 丁新华,王极盛.中学生生活事件与抑郁的关系[J].中国心理卫生杂志,2002,16(11):788-790. |

| [9] | Roberts RE.Depressive symptoms and suicidal ideation among Mexican-origin and Anglo adolescents[J].J Am Acad Child Adolesc Psychiat,1995,34(1):81-89. |

| [10] | Olsson GI.Adolescent depression:prevalence in Swedish high school students[J].Acta Psychiatrca Scandinavica,1999,99(5):324-331. |

| [11] | 郭兰婷,张志群.中学生抑郁情绪与童年经历、家庭和学校因素分析[J].中国心理卫生杂志,2003,17(7):458-461. |

| [12] | 邓厚才.贵阳市城区中学生心理健康状况调查[J].中国学校卫生,2009,30(8):715-716. |

| [13] | 廖美玲.福州市初中生社会支持与抑郁的研究[J].福建教育学院学报,2009,5(10):91-94[14] 黎雪松,邓碧兰.高中学生独生子女与非独生子女心理健康状况比较[J].中国医药导报,2007,19(4):133-134. |

| [14] | 王极盛,丁新华.中学生焦虑与其相关影响因素的综合研究[J].中国临床心理学杂志,2003,11(3):164-166. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28