“知识型员工”一词最早由美国学者彼得·德鲁克提出,他认为知识型员工是“那些掌握或运用符号和概念,利用知识或信息工作的人”。知识型员工“具有较高的专业能力、教育背景和行业经验,同时其工作的主要目的是知识的创造、分享和应用”[1]。中国目前正处于社会转型期,经济发展迅速,社会急剧变化,职业不稳定感加剧,知识型员工的压力问题引起了学术界和社会的广泛关注。工作压力是一系列和工作有关的困难、紧张、焦虑、沮丧、 忧虑、情绪耗竭和抑郁等感觉[2]。有研究表明,工作压力对员工的离职意向、身心健康、工作倦怠等具有明显影响[3, 4, 5, 6]。伴随着积极心理学兴起,企业的管理思想也从关注产业模型、梳理生产流程、提升产品质量和服务逐渐转向提高员工工作效率、满意度、 身心健康等方面,其中,工作投入作为一个较新的研究主题,成为近年来西方学者研究的热点[7, 8, 9]。工作投入最初是作为工作倦怠的反面被引出,其与工作压力关系的研究在我国还存在空白。本研究以知识型员工为研究对象,于2011 年3—5 月对来自北京、上海和广州20 多家企业的532 名员工进行调查,并对量表进行了修订,从积极心理学的视角探讨员工个人特征和工作压力对工作投入的影响。

1 对象与方法 1.1 对象预测试采用随机取样方法,于2011年3 月初对来自北京的200 名知识员工进行调查,有效问卷176 份,应答率88%; 1 个月后正式测试,对来自北京、上海和广州20 多家企业的总计400 名员工进行调查,最后获得有效问卷366 份,应答率为 91.5%。其中男性254 人,女性112 人; 年龄< 30 岁213 人,占58.2%,30 ~ 39 岁112 人,占30.6%,≥40 岁41 人,占11.2%; 未婚164 人,占44.8%,有配偶 202 人,占55.2%; 员工中大部分为大专和本科学历,共283 人,占77.3%,中专以下33 人,占9%,硕士39 人,占10.7%,博士11 人,占3%; 工龄< 3年139 人,占38%,3 ~ 9 年29 人,占35.2%,≥10年98 人,占26.8%。

1.2 方法 1.2.1 调查工具( 1) 工作压力量表: 在Copper 压力源理论模型的基础上结合国内现有的压力测量量表以及通过访谈、资料搜集修订而成[10, 11]。经过主成分因素分析剩余29 个条目,这些条目可以通过工作负荷( 3 条目,α = 0.80) 、工作条件与工作要求( 6 条目,α = 0.76) 、工作职责( 5 条目,α = 0.81) 、组织倾向( 7 条目,α = 0.87) 、角色压力( 8 条目,α = 0.89) 5 个因素进行解释,因子累积方差解释率为 59.52%。各分量表的内部一致性系数α 值均> 0.76,说明量表具有良好的测量信度。为了检验量表的结构效度,采用AMOS 进行验证性因素分析,从结果可以看出5 因素工作压力模型具有良好的拟合指数[χ2 /df = 2.06,近似误差平方根( root mean square error of approximation,RMSEA) = 0.054,比较拟合指数comparative fit index,CFI) = 0.917,增量拟合指数( incremental fit index,IFI) = 0.918,相对拟合指数( relative fit index,RFI) = 0.836,规范拟合指数( norm fit index,NFI) = 0.852,Tucker-Lewis 系数( Tucker-Lewis index,TLI) = 0.909]。本研究从是否发生和影响大小2 个方面来考察工作压力,如果选择“是”被试需对该条目对自己影响大小进行判断,影响大小采用5 点记分方式进行自我报告( 1 = 影响非常小,5 = 影响很大) ,得分越高表示工作压力越大。( 2) 工作投入量表[12]: 经主成分因素分析剩余14 个条目,这些条目可以通过活力( 3 条目,α = 0.82) 、专注与忠诚( 4 条目,α = 0.80) 、组织支持感( 3 条目,α = 0.82) 、效能感( 4 条目,α = 0.80) 4 个因素进行解释,因子累积方差解释率为 75.24%。各分量表的内部一致性系数α 值均> 0.80,说明量表具有良好的测量信度。AMOS 验证性因素分析结果显示,4 因素模型具有良好的拟合指数 ( χ2 /df = 2.34,RMSEA = 0.061,CFI = 0.962,IFI = 0.962,RFI =0.918,NFI = 0.936,TLI = 0.951) 。本研究使用5 点李克特量表计分方式进行自我报告 ( 1 = 完全不符合,5 = 完全符合) ,得分越高表示工作投入越高。

1.2.2 调查方法采用半开放式访谈和自填式问卷调查方法。为了形成本土化的调查问卷,本研究于2011 年3 月前对17 位知识型员工( 包含出版社编辑9 名和IT 员工8 名) 进行了压力和工作投入访谈,并结合现有理论和成熟量表形成初步的调查量表。在预调查和正式调查阶段,工作压力量表和工作投入量表均采取个体实施方法,由本文作者之一负责联系参与测量的企业、明确测验时间和参与人数,然后2 位管理学专业的硕士研究生进入企业进行问卷的发放和收取工作。测验过程中,为了保证调查的真实性和有效性,调查员在测验开始前会强调调查内容不告知任何领导,请如实填写,然后由员工自己阅读题目,独立完成。工作压力量表和工作投入量表在同一时间完成。

1.3 统计分析采用SPSS 16.0 和AMOS 3.6 进行探索性因素分析、验证性因素分析、方差分析、 Pearson 双变量相关分析和回归分析。

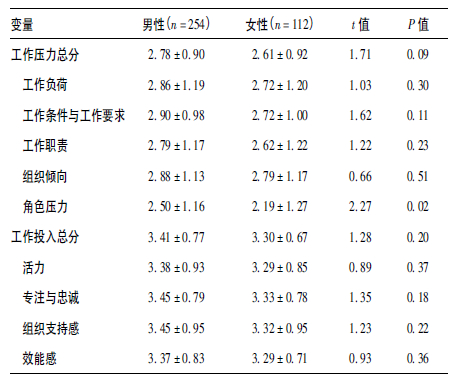

2 结果 2.1 不同性别知识型员工工作压力和工作投入得分比较( 表 1)| 表 1 不同性别知识型员工工作压力和工作投入 得分比较( 分,x±s) |

男性在工作压力、工作投入各维度得分均高于女性。进一步的检验发现,性别仅在工作压力的角色压力维度上存在差异,男性的角色压力明显高于女性。

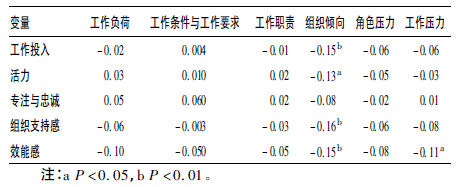

2.2 工作压力与工作投入相关分析( 表 2)| 表 2 工作压力与工作投入的相关分析( n = 366) |

相关分析结果表明,组织倾向与工作投入呈负相关 ( r = -0.15,P < 0.01) ,具体而言,组织倾向与活力 ( r = -0.13,P < 0.05) 、组织支持感( r =-0.16,P < 0.01) 、效能感( r =-0.15,P < 0.01) 均存在负相关关系。工作压力与效能感之间存在负相关关系 ( r = -0.11,P <0.05) ,即工作压力越大员工的效能感越低。

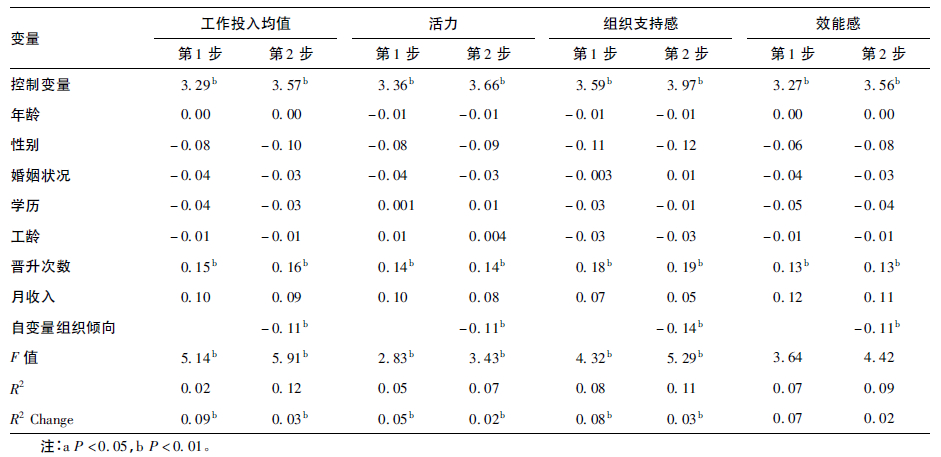

2.3 工作压力与工作投入层次回归分析( 表 3)| 表 3 工作压力与工作投入的层次回归分析( n = 366) |

以工作压力的各个维度为自变量、以个体特征为控制变量、以工作投入各维度为因变量进行层次回归,表 3 给出了各个控制变量和自变量对因变量的回归系数,可以看出只有组织倾向压力维度对知识员工的工作投入程度有显著预测效应。结果表明,在控制变量一定的情况下,组织倾向对工作投入总体 ( β =-0.11,P < 0.01 ) 及其子维度活力 ( β =-0.11,P < 0.01) 、组织支持感( β =-0.14,P < 0.01) 和效能感( β =-0.11,P < 0.01) 具有显著的负向影响,差异有统计学意义,表明组织倾向给员工带来的压力越大则工作投入程度越低。组织倾向可以解释因变量的增量分别为3%、2%、3%、2%。 由此可以看出,组织倾向对以组织支持感为因变量的模型解释率贡献更高,而对活力维度等为因变量的模型解释率贡献较低。

3 讨论本研究结果显示,知识型员工的工作压力源主要来自于工作负荷、工作条件与工作要求、工作职责、组织倾向、角色压力5 个方面,这与相关研究结果相似[13, 14]。从方差分析的结果可以看出,在大部分的工作压力维度和工作投入上并无性别差异,这与外国学者的研究结果相反[15, 16],但与我国学者王卫平等[17]研究结果一致。东西方研究结果的差异可能与我国特殊的文化环境有关,在中国男性成员承担着更多的家庭责任,同时男女两性的社会期望和角色要求不同,除正常行政工作外,一些外出事务、突发事件、强度较大、风险隐患等工作都倾向于分配给男性。另一种解释是男性成员一般在组织内的职位层级较高,而研究表明职位越高,员工感受到的工作压力越大[18],这也为男性的角色压力明显高于女性提供了理论支持。

相关分析结果显示,工作压力总体情况与效能感之间存在负相关关系,表明员工的工作压力越大自我效能越低。这可能因为工作压力往往会造成员工的工作倦怠或职业倦怠[5, 14],而工作倦怠感不但影响个体的身心健康、人际关系,而且会使个体对工作产生消极态度,降低工作绩效,造成一种无法胜任的错觉。多层回归分析结果表明,工作压力的组织倾向维度与工作投入及其活力、组织支持感、效能感 3 个维度之间均存在负相关关系,这表明组织倾向性给员工造成的压力对于工作投入具有显著的负向预测力,这与国外研究结果相似[19, 20]。因此,在管理知识型员工时,应尽量减少员工的工作压力,特别要注意减少由绩效不明确、不公平,收入分配不合理等组织倾向引起的工作压力,增强员工工作的自主性并提供相应的工作资源,避免员工工作投入的下降。

| [1] | 托马斯.H.达文波特(Thomas.H.Davenport)著.思考生存一如何优化知识员工的绩效和成果[M].袁庆宏等译.北京:商务印书馆,2007:11-12. |

| [2] | Armstrong GS,Griffin ML.Does the job matter? Comparing correlates of stress among treatment and correctional staff in prisons[J].Journal of Criminal Justice,2004,32(6):577-592. |

| [3] | Hunter LW,Thatcher Sherry MB.Feeling the heat:effects of stress,commitment,and job experience on job performance[J].Academy of Management Journal,2007,50(4):953-968. |

| [4] | 丁凤琴,马慧梅.教师职业压力、应对方式与心理健康关系[J].中国公共卫生,2010,26(1):71-72. |

| [5] | 孙涛,樊立华,于玺文,等.卫生监督员角色压力与工作倦怠、组织承诺关系[J].中国公共卫生,2011,27(11):1483-1484. |

| [6] | 帅菲斐,陈小溪,蒋丽娟.医务人员心理压力源及应对方式调查[J].中国公共卫生,2011,27(2):240. |

| [7] | Schaufeli WB,Baker AB.Job demands,job resources,and their relationship with burnout and engagement:a multi-sample study[J].Journal of Organizational Behavior,2004,25:293-315. |

| [8] | Bakker AB,Schaufeli WB.Positive organizational behavior:engaged employees in flourishing organizations[J].Journal of Organizational Behavior,2008,29:147-154. |

| [9] | Bakker AB,Schaufeli WB,Leiter MP,et al.Work engagement:an emerging concept in occupational health psychology[J].Work and Stress,2008,22(3):187-200. |

| [10] | 陈志霞,廖建桥.知识员工工作压力源的主成分因素结构分析[J].工业工程与管理,2005(4):26-30. |

| [11] | 舒晓兵.管理人员工作压力源及其影响—国有企业与私营企业的比较[J].管理世界,2005(8):105-113. |

| [12] | Schaufeli WB,Salanova M,Gonz V,et al.The measurement of engagement and burnout:a two sample confirmatory factor analytic approach[J].Journal of Happiness Studies,2002,3:71-92. |

| [13] | 王爱平.不同临床科室护士工作压力源分析[J].中国公共卫生,2009,25(1):111-112. |

| [14] | 崔岐恩,钞秋玲,张晓霞,等.中小学教师工作压力及职业枯竭状况调查[J].中国公共卫生,2011,27(2):245-246. |

| [15] | Tytherleigh MY,Jacobs PA,Webb C,et al.Gender,health and stress in English universities:exposure or vulnerability? [J].Applied Psychology,2007,56:267-287. |

| [16] | Michael G,Anastasios S,Helen K,et al.Gender differences in experiencing occupational stress:the role of age,education and marital status[J].Stress and Health,2009,25(5):397-404. |

| [17] | 王卫平,薛朝霞,牛利,等.工作角色应激对大学生村官职业压力感影响[J].中国公共卫生,2011,27(12):1562-1564. |

| [18] | O'Neill JW,Kelly D.Work stress and well-being in the hotel industry [J].International Journal of Hospitality Management,2011,30(2):385-390. |

| [19] | Maslach C,Schaufeli WB,Leiter MP.Job burnout [J].Annual Review of Psychology,2001,52:397-422. |

| [20] | Schaufeli WB,Bakker AB.Work engagement:the measurement of a concept[J].Gedragen Organisatie,2004,17(2):89-112. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28