2. 中山大学公共卫生学院

青少年是追求时尚的主要人群,由于社会对苗条体型的审美观点认可以及媒体对流行潮流的宣传,使许多青少年盲目追求时尚,过分关注自己的体型,过度追求身材苗条。有调查显示,在危害青少年健康的行为中,减肥行为在中国青少年中呈上升趋势〔1, 2〕。由于青少年相关知识相对缺乏,心理发育不够成熟,极易导致减肥的盲目性,影响其身心健康。本研究利用2007年度广东省青少年健康危险行为监测的调查资料,对广东省青少年减肥行为现况以及体重自我评价与减肥行为关系进行分析,为制定干预措施提供依据。

1 对象与方法 1.1 对象采用多阶段分层随机整群抽样方法,在广东省 21个地区(大城市3个、中小城市5个、一类农村11个和二类农村2个)对中学和大学全日制在校学生进行横断面调查。每个地区随机选取重点初中、普通初中、重点高中、普通高中、职业技术学校各1所,城市再抽取1所大学,然后随机选取每所学校的每个年级中的1个班级进行整群调查。本次研究共抽取初中42所,高中42所,职业高中21所,大学7 所,共调查学生22 945人,回收有效问卷22 863份,对象平均年龄为(16.5 ± 2.2)岁。

1.2 方法统一使用2007年《中国青少年健康相关行为调查问卷》〔3〕进行调查,其中减肥行为是健康相关行为的一部分。由各县级疾病预防控制中心专业人员担任调查员,在学校校医和班主任的配合下,组织学生以班级为单位进行匿名问卷调查。统一发放问卷,限时统一回收,学生独立完成。减肥相关健康危险行为指标包括:描述自己的体重;在过去的 30 d里是否有采取锻炼、不吃肉、节食、24 h或更长时间绝食、诱导呕吐(如抠喉等),未经医生指导擅自吃减肥药来减肥或防止体重增加等〔3, 4〕。以国际科学学会中国肥胖工作组推荐的《中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数分类标准》〔5, 6〕进行学生超重和肥胖判定。对自身体重认知的正确性根据调查对象自我报告体重是否符合实际的情况将其分为3组,阴性组表示报告不重实际不重,假阳性组表示报告重实际不重,阳性组表示报告重实际也重。

1.3 统计分析采用Epi Data 3.0软件双遍录入数据,逻辑查错后给与修正。采用SPSS 11.0软件进行分析,性别、学校类型、组别间差异比较用χ2检验分析,P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结 果 2.1 基本情况共调查22 863人,男生11 377人,女生 11 486人,男女生比例1:1.01;初中生7 605人(33.3%),高中生7 044人(30.8%),职业技术学校学生5 919人 (25.9%),大学生2 295人(10.0%)。超重、肥胖检出人数分别为432人(2.8%)和332人(2.2%),男生超重+肥胖人数为505人(6.4%),女生为259人(3.5%)。初中、高中、职业高中、大学生的超重+肥胖检出人数分别为332人(5.6%)、 207人(4.0%)、156人(4.2%)、69人(3.2%)。

2.2 自认超重者实际体质指数在应答的所有学生中,有 30.1%(6 878/22 825)学生认为自身体重有点重或很重,其中男生占16.4%(1 685/11 362),女生占43.6%(5 013/ 11 463),男女生差异有统计学意义(χ2=2 018.10,P < 0.01)。在认为自己有点重或很重的学生中,真正超重或肥胖的占6.96%(479/6 878),其中男生占17.21%(321/1 685),女生占3.15%(158/5 013);体重正常或偏轻的占56.50% (3 886/6 878),其中男生占47.18%(880/1 685),女生占 59.96%(3 006/5 013);而不清楚自身体重的占36.54% (2 513/6 878),其中男生占35.60%(664/1 685),女生占 36.88%(1 849/5 013)。对自身体重缺乏正确认识的学生比例职高>高中>初中>大学。

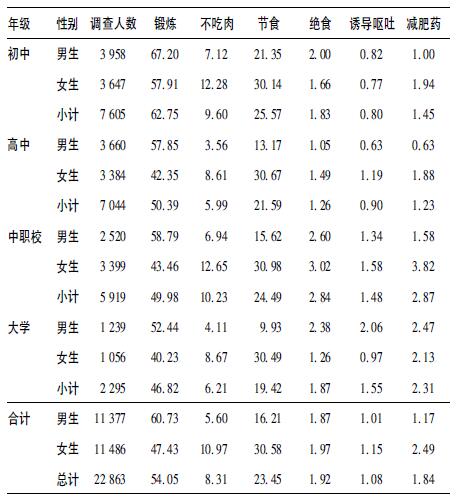

2.3 不同性别及学龄段学生减肥方式情况(表 1)| 表 1 不同学龄段及性别学生减肥行为情况( %) |

63.7% (14 559/22 863)的学生采取了减肥或防止增重的行为。通过锻炼减肥的男生比例明显高于女生(χ2=404.74,P < 0.01);通过不吃肉减肥或控制体重比例女生高于男生(χ2= 213.52,P < 0.01);通过节食减肥的比例女生高于男生(χ2= 650.43,P < 0.01);未在医生指导下吃减肥药减肥的比例女生高于男生(χ2=54.87,P < 0.01)。有27.8%(6 360/22 863)的学生采取不良减肥方式中的1种或数种,其中男生占19.8% (2 256/11 377),女生占35.7%(4 104/11 486),女生明显高于男生(χ2=719.71,P < 0.01),提示广东省青少年中的不良减肥方式的发生较为普遍。不同学习阶段,锻炼减肥的发生率初中高于高中(χ2=51.59,P < 0.01)、中职校(χ2=80.39,P < 0.01) 和大学(χ2=7.60,P < 0.01)。不吃肉减肥发生率,中职校高于初中(χ2=27.09,P < 0.01)、高中(χ2=30.85,P < 0.01)、大学 (χ2=10.25,P < 0.01);绝食减肥的发生率,中职校高于初中(χ2=30.45,P < 0.01)、高中(χ2=13.85,P < 0.01);诱导呕吐减肥的发生率,中职校高于初中(χ2=10.32,P < 0.01);自行吃减肥药减肥的发生率,中职校高于初中(χ2=44.88,P < 0.01)、高中(χ2=15.27,P < 0.01)。

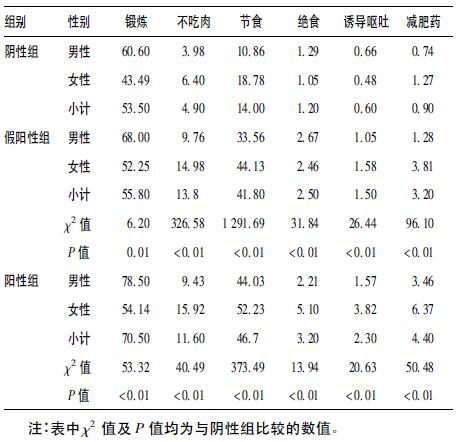

2.4 不同组别及性别学生减肥行为比较(表 2)| 表 2 体重自我评价不同各组学生减肥行为比较( %) |

阴性组、假阳性组和阳性组分别占70.9%(10 686/15 051)、25.9% (3 886/15 051)和3.2%(479/15 051),假阳性组中的女生占全部女生的40.64%(3 006/7 397),该比例远远高于男生的 11.5%(880/7 654)。在不同组别中,采取了减肥措施的发生率阳性组>假阳性组>阴性组。通过锻炼减肥的发生率,表现为阳性组高于阴性组(χ2=53.32,P < 0.01)和假阳性组 (χ2=37.51,P < 0.01);在不吃肉、节食、绝食、诱导呕吐、自行吃减肥药等不良减肥方式中,均表现为假阳性组、阳性组均高于阴性组。

3 讨 论本研究结果表明,广东省自认超重的青少年学生中,只有 6.96%是真正超重或肥胖,明显低于柳州市的调查结果〔2〕。 提示较大比例的学生不能科学地判断自身体型,且大多判断具有偏大倾向。近年来,偏大评价自己体型的人数呈增加趋势〔7〕,可能原因是缺乏科学判断自身体型的知识〔8〕,受"以瘦为美"社会审美的误导,将社会对苗条的高标准内化。

本调查中有63.7%的对象采取了减肥行为,提示在广东省青少年中减肥和控制体重的行为已较为普遍。女生采取不良减肥行为高于男生,而锻炼减肥则是男生高于女生,可能由于女生的爱美心理,过分追求苗条的体型,而男生更喜爱参加体育锻炼。通过锻炼减肥的初中生高于其他学习类别的学生;而采取不良减肥行为的发生率,除节食外,均是中职校学生高于其他阶段的学生,这可能与初中生课余时间较多且学习强度较小,更倾向于参加体育锻炼,而中职校学生缺乏必要的科学减肥知识有关。因此女生和中职校学生是不健康减肥行为干预的重点人群,提倡开展个性化健康教育以预防和控制不良减肥行为〔9〕。

在对自身体型认识的正确性分组中,各种减肥方式的发生率,假阳性组和阳性组均高于阴性组,特别是不健康减肥行为,假阳性组远高于阴性组,即不良减肥行为多发生在自认为偏重实际并不重的学生中,说明对自己体重的认识在很大程度上影响了青少年减肥行为,青少年误认为自己具有肥胖倾向的心态是不良减肥行为发生的重要原因。相关研究提示提高营养知识水平可以影响营养行为〔10, 11〕,因此学校应有针对性地在青少年中普及营养评价和肥胖防治知识,帮助学生用正确的方法判断体型、用科学的方法减轻体重,从而减少不良减肥行为对青少年身体健康的危害。

本研究存在一定局限性,如利用学生自我报告的体重和身高计算体质指数,可能存在学生低估自己体重的情况,导致体质指数被低估;但学生对自身体重的认识偏倚提高了不健康减肥行为的发生率是显而易见的,应该加以正确引导。

| 〔1〕 | 梁洁,张凤兰,潘伟华,等.大学生肥胖认知现状及减肥行为的调查与分析[J].现代预防医学,2008,35(15):2918-2919. |

| 〔2〕 | 王萍,覃忠书,韦琳,等.柳州市青少年减肥行为现状调查[J]. 疾病控制杂志,2008,12(2):172-174. |

| 〔3〕 | 季成叶.中国青少年健康相关/危险行为调查综合报告2005 [R].北京:北京大学医学出版社,2007. |

| 〔4〕 | 章燕,陶芳标,黄朝辉,等.医学生不良体重控制行为与健康危害行为关系[J].中国公共卫生,2010,26(2):129-131. |

| 〔5〕 | 季成叶.中国学生超重肥胖BMI筛查标准的应用[J].中国学校卫生,2004,25(1):125. |

| 〔6〕 | 季成叶.儿童少年卫生学[M].6版.北京:人民卫生出版社, 2008:55-56. |

| 〔7〕 | 常媛媛.对山西省女大学生减肥观念的调查分析[J].太原理工大学学报,2006,24(z1):77. |

| 〔8〕 | 张定新,吴华,张庭华.女大学生对肥胖认识状况及减肥行为 [J].中国妇幼保健,2008,23(21):3017-3019. |

| 〔9〕 | 倪莉红,林国桢,杜琳,等.广州市青少年肥胖现状及减肥行为分析[J].现代预防医学,2006,33(10):1906-1907,1909. |

| 〔10〕 | 汪艳,张粒子,邓红.医科大学生膳食营养状况及营养认知态度分析[J].中国公共卫生,2010,26(2):142-143. |

| 〔11〕 | 王艳燕,崔玉丰,孟祥慧,等.营养宣教对低年级医学生营养知识态度行为的影响分析[J].中国学校卫生,2010,31(2): 168-169. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28