2. 广东医学院人事处

自杀是世界范围内危害健康的重大公共卫生问题,目前是大学生主要死亡原因之一。自杀意念是自杀潜在的危险因素〔1, 2〕,对自杀意念的干预是预防自杀行为的重要手段之一。调查显示,大学生自杀率明显高于同龄的非大学生人口,而家庭环境因素、抑郁情绪等与自杀意念相关〔3, 4〕。本研究于2011年3-5月对广东省东莞市高校大学生自杀意念流行现况进行调查,探讨家庭环境、应对方式以及曾经的自杀自伤行为等因素共同对大学生自杀意念的影响,为进一步阐明大学生群体自杀意念的心理社会因素、有效预防大学生自杀提供科学依据。

1 对象与方法 1.1 对象采用分层整群随机抽样方法,调查3所高校的在校大学生。首先按照年级分层(大一至大四),再从各年级中按照不同学院分组,随机选取6个学院中共8个专业的班级为调查对象。以班级为单位发放问卷,共发放600份,剔除回答不完整问卷,收回有效问卷585份,有效率97.5%。其中,大一新生156人,大二104人,大三172人,大四168人;女生338人,占57.8%,男生247人,占42.2%。对象年龄为18~23岁,平均(20.82 ± 1.43)岁。

1.2 方法 1.2.1 研究工具(1)一般资料问卷:自行设计,内容包括性别、年龄、专业、是否独生子女及家庭收入;童年时期父母的关系以及童年时期是否受到成年人虐待等。(2)自杀意念评定:采用大学生心理健康问卷中第25条重点项目"想轻生作为自杀意念的筛选项目,选择"是"者定为有自杀意念〔5〕。该量表能较好地筛选出心理健康方面需要关注的对象,是高校心理咨询与大学生心理健康教育工作的有效辅助工具〔6〕。(3)自伤行为评定:是否曾经使用以下自伤方式中之一伤害自己:用指甲等物品刮擦皮肤致出血、猛烈撞击身体的某部位、用刀割自己、撕扯皮肤、扒开正在愈合的伤口、使用尖锐的玻璃等物品插入皮肤、用火烧皮肤、皮肤上刻字纹身、其他。选择任何一种自伤方式则判定为有自伤行为〔7〕。(4)抑郁自评:采用自评抑郁量表〔8〕,用于衡量最近1周内抑郁状态的轻重程度。量表共20个条目,每个条目按4级评分,总分最高80分,奇偶数条目分半相关性为0.73〔8〕,国内研究表明该量表因子结构稳定〔9〕。(5)家庭环境问卷〔8〕:该量表共90条是非题,本研究取亲密度、情感表达、矛盾性、独立性和娱乐性等5个因子,这5个因子的重测信度分别为0.74、0.62、0.73、0.55及0.91,Cronbach α系数分别为0.75、0.42、0.67、0.24和0.57。(6)简明应对方式问卷〔8〕:由积极应对和消极应对2个维度(分量表)组成,包括20个条目,量表重测相关系数为0.89,α系数0.90.,在国内应用显示良好的信度和效度。1.2.2调查方法以心理学专业学生作为调查员,进行问卷一致性培训,包括施测目的、要求、统一指导语和施测注意事项。获得被试的知情同意书,以班级为单位,在统一指导语后,统一发放和回收问卷。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0软件进行分析。分类资料使用χ2检验;2组比较采用t检验;等级资料相关分析采用spearman非参数相关分析。采用多因素Logistic回归分析,分析影响自杀意念的危险因素。

2 结果 2.1 大学生自杀意念现况被调查者中有122人(20.9%)有过自杀意念,33人(5.7%)有过≥1次自杀行为,有68人(11.6%)有过自伤行为。

2.2 不同性别和童年经历等大学生的组间分布(表 1)自杀意念组中的女生比例明显高于男生(OR=2.174),童年时期父母关系不好的学生比例明显高于正常组;自杀意念组中约有18.0%的学生在童年时期受到过成年人的虐待(OR=2.503)。自杀意念组中有过≥1次自杀行为的比例明显高于正常组(OR=10.385),约有27.9%曾经或现在有过自伤行为(OR=4.841)。2组学生在年龄、所学专业、是否独生子女及家庭收入等方面差异的无统计学意义。

| 表 1 不同性别和童年经历等大学生的组间分布 |

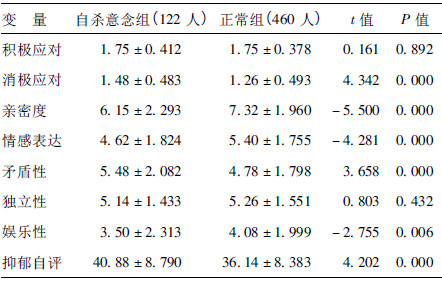

自杀意念组的消极应对分数、家庭矛盾性及抑郁自评分数明显高于正常组,而家庭亲密度、情感表达和娱乐性低于正常组。

| 表 2 不同组别大学生应对方式和家庭环境比较(x±s) |

自杀意念与家庭环境的亲密度、情感表达和娱乐性呈负相关(r=-0.220,r=-0.178,r=-0.110),而与矛盾性呈正相关(r=0.132);自杀意念与消极应对方式(r=0.166)、自杀(r=0.293)、自伤行为(r=0.259)以及童年遭受虐待(r=0.130)呈正相关,与童年时期父母的关系(r=0.121)亦呈正相关。

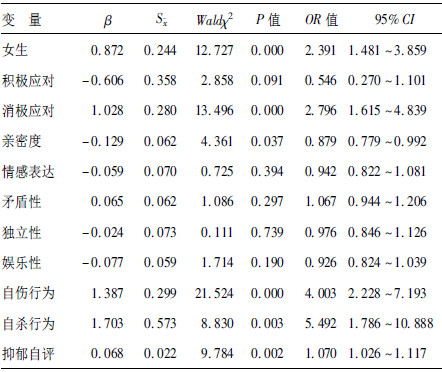

2.5 大学生自杀意念的逻辑回归分析(表 3)以有无自杀意念为二分类应变量(1为自杀意念组,2为无自杀意念组即正常组),将单因素比较有差异的变量全部引入二元Logistic回归模型,进行逐步筛选,其中年龄、专业及家庭收入作为需校正的混杂因素,分析大学生自杀意念的影响因素。控制混杂因素后结果表明,女生、消极应对方式、抑郁状态、存在自伤行为以及有过≥1次自杀行为是大学生自杀意念的危险因素,而家庭环境的亲密度可能是自杀意念的保护性因素。进一步比较不同性别的应对方式及家庭环境因素等差异,女生报告的家庭环境矛盾性高于男生,差异具有统计学意义。

| 表 3 大学生自杀意念的逻辑回归分析 |

本调查结果表明,高校大学生自杀意念率为20.9%,略低于国内相关报导〔10〕,出现自杀行为的发生率为5.7%,11.6%的人有过自伤行为。

以往研究显示,家庭亲密度能够反映家庭成员之间的相互理解、互相关心,对自杀意念的发生具有一定的保护性〔11〕,同时也能形成个体健康、开朗的性格。本研究证实,家庭成员的亲密度在大学生群体也是重要的影响因素之一。多因素逻辑回归分析还显示,女生自杀意念的发生率明显高于男生,虽然与国内某些研究结果相反〔12〕,但是费立鹏等〔13〕调查中国女性的自杀死亡率比男性高25%,而且农村女性的自杀死亡率明显高于城市女性。提示女性是自杀相关行为的易感人群。进一步分析显示,本研究中女生报告的家庭环境矛盾性明显高于男生。虽然这与女生本身的情感细腻、敏感多虑的心理特点有关,但是可能也存在以下原因:广东地区尤其是潮汕地区重男轻女的旧思想在家庭文化中根深蒂固,生男孩传宗接代的思想影响到年轻夫妇的婚姻关系。作为女孩不被父亲及其亲属的接受,父方及其家庭成员甚至会因为妻子生女孩而解除婚姻关系。因此女孩出生后不仅很难在家庭中获得父亲及其亲属的关心和爱护,同时还会时时刻刻感受到种种歧视和冷漠,由此而产生的家庭矛盾会对女性个体心理的健康成长造成较大影响。已有研究表明,家庭成员的亲密度和适应性是自杀未遂的重要危险因素〔14〕,由此可见家庭环境因素对自杀相关行为有重要影响。

童年经历过虐待或者父母关系不和的人,更容易存有自杀意念〔4〕,本研究经过多因素回归分析后,并未发现其相关性,而抑郁情绪和消极应对方式与自杀意念相关。研究表明,童年创伤性经历会影响青少年抑郁情绪〔15〕,提示童年的创伤经历或者父母关系不好的家庭因素可能促使个体形成了消极的应对方式,在以后的成长过程中遭遇压力事件容易引发抑郁情绪,进而对自杀意念造成间接影响〔16, 17〕。

曾经的自杀行为和自伤行为与自杀意念相关,也是重要的危险因素。有研究显示,随着时间的延长,有过自伤行为的个体发生自杀行为的比率逐渐增加〔18〕。而曾经有过自杀行为的个体更可能存有自杀意念,也是个体再次出现自杀行为的重要原因〔19〕。

本研究表明,女性大学生、消极应对方式、抑郁情绪以及曾经有过自杀行为和自伤行为的个体更容易怀有自杀意念,因而更可能成为实施自杀的易感人群。家庭成员间的相互关心和温暖是自杀意念的保护性因素。因此对于本地区的大学生群体的自杀预防应针对易感人群,从加强学校心理健康教育、个体心理咨询以及争取家庭成员的理解和支持等方面综合干预。

| 〔1〕 | 尚玉秀,董桂清,刘婷.银川市大学生自杀意念及抑郁影响因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(8):934-936. |

| 〔2〕 | Beautrais AL.Suicides and serious suicide attempts:two populations or one?[J].Psychol Med,2001,31(5):837-845. |

| 〔3〕 | 巢传宣.江西省大学生自杀意念及其影响因素分析[J].中国学校卫生,2010,4(31):478-479. |

| 〔4〕 | 石晓燕,潘勇平,高爱钰,等.北京市东城区中学生自杀意念现状及其影响因素研究[J].现代预防医学,2010,37(7):1310-1315. |

| 〔5〕 | 杨慧琴,翟瑞.大学生自杀意念与家庭环境因素的相关性研究[J].西安建筑科技大学学报:社会科学版,2007,26(2):117-120. |

| 〔6〕 | 樊富珉.大学生人格问卷UPI[C].北京:中国心理卫生协会大学生心理咨询委员会93年年会论文,1993:1. |

| 〔7〕 | Whitlock J,Eckenrode J,Silverman D.Self-injurious behaviors in a college population[J].Pediatrics,2006,117(6):1939-1948. |

| 〔8〕 | 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[S].增订版.北京:中国心理卫生杂志社,1999:122-124,134-142,194-196. |

| 〔9〕 | 王文菁,谭文艳.Zung抑郁自评量表的因子分析[J].广州医学,2011,32(16):2191-2193. |

| 〔10〕 | 刘茂玲,贺年玉,邹宇华.家庭因素对大学生自杀意念与自杀行为的影响研究[J].中国社会医学杂志,2008,25(3):90-92. |

| 〔11〕 | Bridge JA,Goldstein TR,Brent DA.Adolescent suicide and suicidal behavior[J].J Child Psychol Psychiatry,2006,47(3/4):372-394. |

| 〔12〕 | 严红虹,刘治民,王声湧,等.广州市某高校大学生生活事件与自杀意念的相关分析[J].现代预防医学,2009,3(3):476-479. |

| 〔13〕 | 费立鹏.中国的自杀现状及未来的工作方向[J].中华流行病学杂志,2004,25(4):277-279. |

| 〔14〕 | 邓砚,杨莉,尹晔.农村地区自杀未遂者家庭亲密度及适应性分析[J].中国公共卫生,2011,27(2)184-185. |

| 〔15〕 | 凌宇,杨娟,钟斌,等.童年创伤经历与自尊对青少年抑郁的影响[J].中国临床心理学杂志,2009,17(1):54-56. |

| 〔16〕 | Afifi TO,Enns MW,Cox BJ,et al.Population attributable fractions of psychiatric disorders and suicide ideation and attempts associated with adverse childhood experiences[J].Am J Public Health,2008,98(5):946-952. |

| 〔17〕 | 翟德春,翟光宇,刘学年,等.大学生社会支持及应对方式与抑郁、焦虑关系[J].中国公共卫生,2009,25(2):254. |

| 〔18〕 | Moran P,Coffey C,Romaniuk H,et al.The natural history of selfharm from adolescence to young adulthood:a population-based cohort study[J].The Lancet,Published online November 17,2011DOI:10.1016/S0140-6736(11)61141-0. |

| 〔19〕 | 陈月新,季显琼,叶敏捷,等.精神分裂症患者自杀未遂的危险因素研究[J].医学与社会,2011,24(3):88-90. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28