抑郁症患者是自杀的高危人群,长期追踪发现约15%的抑郁症患者最终死于自杀〔1〕。自杀意念是自杀未遂和自杀死亡者早期的心理活动,尽管自杀意念与自杀行为之间无必然的联系,但反映了个体某个时期的消极思想动态。中国对存在自杀意念的人群研究通常采用自陈量表〔2, 3, 4〕,主要集中在流行病学、评估与诊断及其防御机制等方面研究,对其潜在人格层面的研究少见。主题统觉测验是投射测验,通过被试对模糊不清、结构不明确刺激的反应,分析、推断其潜在人格特点,与自陈量表比较,较少依赖病人的自我觉知〔5〕。本研究于2007年10月-2008年12月尝试采用主题统觉测验比较分析有无自杀意念抑郁症患者的潜意识人格特征,为抑郁症患者的自杀危险程度评价及早期干预提供依据。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象采用便利抽样方法,选取浙江省金华市第二医院精神科病房和门诊的抑郁症患者197例作为研究对象。入选标准:(1)符合中国精神疾病分类方案与诊断标准第三版(CCMD-Ⅲ)“抑郁发作”的诊断〔6〕;(2)临床常规检查未发现有自杀行为、中枢神经系统病史、严重躯体疾病及自身免疫疾病;(3)能合作完成各项测验,其家属对本研究均知情同意。

1.2 方法采用自评形式问卷,对每个患者使用统一指导语,在计算机上独立完成,当场提交问卷。调查问卷包括:(1)贝克抑郁问卷〔7〕:由Beck于1967年编制,用来评价抑郁的严重程度,共21个条目,按0、 1、 2、 3四级评分,分数越高代表抑郁程度越严重,其重测信度0.70~0.80,相容效度为0.50 ~0.80,其中第9条目是评定自杀意念从无到有的选择条目,本研究以该条目评定患者做量表当时或近1周内有无出现自杀意念,以量表分≥1分者为有自杀意念者,0分者为无自杀意念者。(2)主题统觉测验〔8〕:张同延等于1993年修订的中文版本,是一种半结构心理投射测验,由20张图片组成,每张图片由15个选择条目,患者根据自己的情况可以选其中1个或多个条目,该测验由欲求和压力2大类量表组成,其中欲求量表有15个亚量表,压力量表有16个亚量表,分值越高代表某人格特征越明显。

1.3 统计分析采用SPSS 11.5统计软件进行χ2检验及t检验。

2 结果 2.1 基本情况符合入组标准抑郁症患者共197例,其中男性78例,女性119例;平均年龄为(34.8±6.42)岁;平均受教育年限为(11±2.33)年。有自杀意念组59例,其中男性22例,女性37例,已婚39例,未婚18例,离异2例,平均年龄为(30.73±6.81)岁,平均受教育年限为(11.54±2.02)年;无自杀意念组138例,其中男54例,女84例,已婚88例,未婚45例,离异5例,平均年龄为(32.57±8.65)岁,平均受教育年限为(11.09±2.89)年。有、无自杀意念组患者性别、婚姻、年龄、受教育年限比较,差异均无统计学意义(χ2=0.06、 χ2=0.43、 t=1.45、 t=1.10,P > 0.05)。

2.2 有、无自杀意念抑郁症患者欲求量表比较(表 1)| 表 1 有无自杀意念抑郁症患者欲求量表比较 |

有自杀意念组总欲求标准分高于无自杀意念组(t=3.88,P <0.01);在欲求亚量表上,有自杀意念组负性欲求(如冲突、自我攻击、消极、沮丧)、教养、援助及谦卑标准分高于无自杀意念组,差异均有统计学意义(t=2.15~8.09,P < 0.05或P <0.01)。

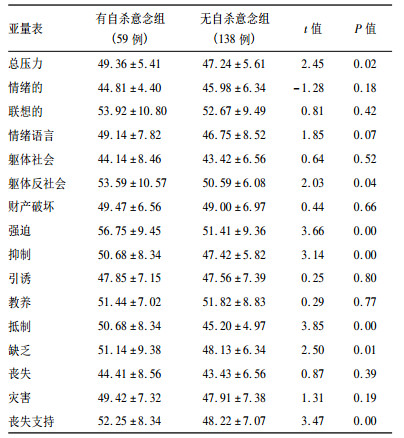

2.3 有、无自杀意念组压力量表比较(表 2)| 表 2 有无自杀意念抑郁症患者压力量表比较 |

有自杀意念组总压力高于无自杀意念组(t=2.45,P < 0.05);有自杀意念组躯体反社会、强迫、抑制、抵制、丧失支持、躯体伤害标准分高于无自杀意念组(t=2.02~3.85,P < 0.05或P < 0.01)。

3 讨论相关研究认为人格是自杀意念及行为产生的重要危险因素之一〔9, 10, 11〕。本研究结果显示,在潜意识人格结构中,有自杀意念组以负性欲求(如冲突、自我攻击、消极、沮丧等)和负性压力(强迫、抑制、缺乏、身体伤害等)为主导,表明抑郁症患者自杀意念与人格特征之间存在密切的联系。有自杀意念组总欲求、欲求亚量表冲突、自我攻击、消极、沮丧、教养及谦卑标准分高于无自杀意念组,说明有自杀意念组患者潜意识人格特征中有更高的本能欲求,主要表现在负性欲求、教养、援助及谦卑欲求,提示有自杀意念组患者在欲求上的人格特征是内心存在着对现状的不满,不能顺利地处理本身欲求满足与社会道德管束之间的矛盾冲突;自感生活不如意,心境不佳,行为上表现出顾虑重重、敏感疑虑、绝望感;自我责备和自贬,甚至产生自罚性,伤害自己或自杀倾向;同时追求良好的教养和社会道德,重视文化修养和良心;遇到困难时可表现出顺从的态度和消极应对。有自杀意念组总压力、压力亚量表的躯体反社会、强迫、抑制、抵制、丧失支持、躯体伤害标准分高于无自杀意念组,说明有自杀意念组患者潜意识人格特征中感受到更高的环境压力,主要表现在感到自己受到不公正的对待,别人要迫害自己;或反映出自己在既往的经历中遭受过严重的挫折,内心敏感、多疑;内心感到有人在阻止自己从事某些活动,自己的看法、意见被别人曲解、压制;感到有人轻视、抵制或拒绝对自己的帮助,甚至连亲近自己的人也不理解自己,离开自己,产生挫折感和自卑感。

| 〔1〕 | 江开达.精神病学[M].北京:人民卫生出版杜,2005:349-358. |

| 〔2〕 | 王志忠,王波,张磊,等.军人自杀意念及影响因素分析[J].中国公共卫生,2010,26(2):187-188. |

| 〔3〕 | 钱文彩,刘宝花,黄悦勤,等.医学院学生自杀意念及危险因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(11):1285-1286. |

| 〔4〕 | 尚玉秀,董桂清,刘婷.银川市大学生自杀意念及抑郁影响因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(8):934. |

| 〔5〕 | Petot LM.Interest and limitations of projective techniques in the assessment of personality disorders [J].Europea Psychology,2000,15(1):11-14. |

| 〔6〕 | 中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准(CC-MD-3) [M].济南:山东科学技术出版社,2001:87-88. |

| 〔7〕 | 汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定量表手册) [M].增订版.北京:中国心理卫生杂志社,1999:191-194. |

| 〔8〕 | 张同延,蔡正宜,陈志敏,等.主题统觉测验中国修订版(TAT-R.C)编制与常模[J].心理学报,1993,25(2):3-83. |

| 〔9〕 | 张小远,俞守义,赵久波.医学生自杀意念与人格特征、内外控和自尊水平的关系研究[J].第四军医大学学报,2007,28(8):747-749. |

| 〔10〕 | 申丽娟.研究生自杀意念与人格特征及应对方式相关性研究[J].临床心身疾病杂志,2009,15(6):520-522. |

| 〔11〕 | 高宏生,王中军,曲成毅,等.有自杀意念大学生的人格、防御、应对与认知作业的相关关系[J].中国学校卫生,2005,26(12):1003. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28