2. 上海浦东新区疾病预防控制中心

近年来,随着青少年性观念的日趋开放,婚前性行为逐渐增多〔1, 2〕,由此造成的生殖健康问题越来越引起全社会的关注。目前,国内结构方程模型主要集中于心理学等社会科学领域的研究中〔3〕,对于青少年性与生殖健康领域的研究较少。本研究通过对2007年上海市3个城区和1个郊区县6 023名15~24岁未婚青少年的生殖健康情况进行问卷调查,建立性行为影响因素的结构方程模型,以图形量化的方式阐明性行为与其影响因素之间的关系,旨在为青少年的生殖健康干预提供参考依据。

1 对象与方法 1.1 对象采用多阶段随机抽样方法,按上海市经济发展水平的高、中、低选择静安区、虹口区和杨浦区3个城区和崇明县1个郊区县;每个城区抽取3个街道,每个街道抽取9个居委会,在郊区县选择经济发展水平不同的3个镇,每镇抽取6个村委;随机抽取这27个居委会和18个村委内的6 023名15~24岁未婚青少年进行问卷调查。本次调查共发放问卷6 299份,回收有效问卷6 023份,问卷有效回收率为95.6%。

1.2 方法采用多名流行病学专家设计的调查问卷,并应用专门的Sawtooth软件编写电子问卷,问卷内容包括一般情况,性知识、态度和行为情况,家庭、同伴、学校、媒体等环境影响因素情况。问卷中不涉及敏感性的问题,由统一培训的调查员面访调查;涉及敏感性的问题,由调查对象采用计算机辅助自填问卷(computer-assisted self interview,CASI)技术在计算机上进行匿名调查。

1.3 统计分析调查数据由Sawtooth软件转入SAS数据库,应用SAS 9.1和AMOS 17.0软件进行统计分析。先采用验证性因子分析构建潜变量和测量指标之间的测量模型,再建立潜变量间的结构模型;参数估计方法采用最大似然法,检验水准α=0.05,缺失数据不参与结构方程模型拟合,采用多种指标综合评价模型的拟合效果。为使数据适合分析要求,将部分变量进行量化处理。

2 结果 2.1 一般情况调查的6 023名15~24岁未婚青少年中,男性2 983人,占49.5%,女性3 040人,占50.5%;平均年龄(19.01±2.48)岁,其中15~17岁1 818人,占30.2%;18~20岁2 378人,占39.5%,21~24岁1 827人,占30.3%。6 023名未婚青少年的性行为发生率为12.7%(765/6 023),其中男性为16.8%(502/2 983),女性为8.7%(263/3 040)。

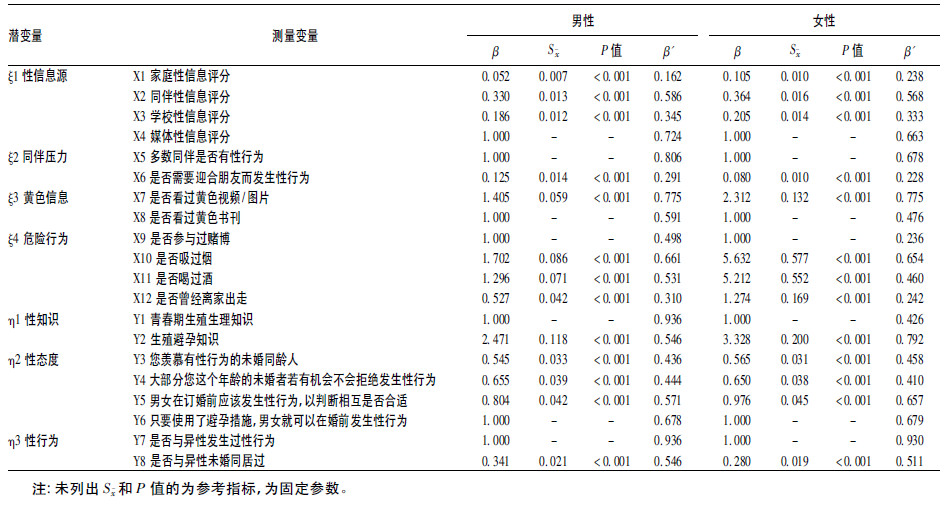

2.2 验证性因子分析(表 1) 共提取7个潜变量,其中外生潜变量包括性信息源(ξ1)、同伴压力(ξ2)、黄色信息(ξ3)和危险行为(ξ4)4个变量,内生潜变量包括性知识(η1)、性态度(η2)和性行为(η3)3个变量,各测量指标与潜变量负荷经加权最小二乘(weighted least squares,WLS)估计,差异均有统计学意义(P < 0.001)。| 表 1 观测变量和潜变量之间的参数估计 |

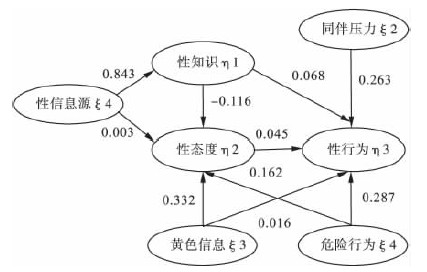

| 注: 各通径上的数值为影响男性未婚青少年性行为因素的标准化效应系数。 图 1 男性未婚青少年性行为影响因素结构模型 |

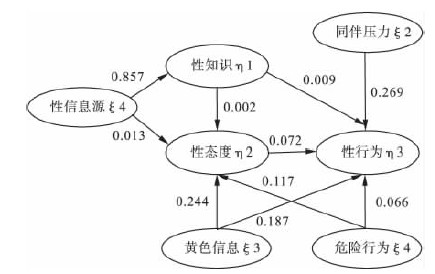

| 注: 各通径上的数值为影响男性未婚青少年性行为 因素的标准化效应系数。 图 2 女性未婚青少年性行为影响因素结构模型 |

在社会生态学和知信行理论框架下,综合因子分析结果构建体现潜变量之间关系的青少年性行为影响因素模型,即结构模型。采用最大似然法对初始模型进行拟合修正,通过参数界定,参数检验后得出最终模型。男性模型拟合指标GFI、AGFI、CFI、IFI分别为0.969、0.958、0.923、0.923,均> 0.90,RMR、RMSEA分别为0.042、0.041,均< 0.05;女性模型拟合指标GFI、AGFI、CFI、IFI分别为0.973、0.963、0.919、0.919,均> 0.90,RMR、RMSEA分别为0.031、0.038,均< 0.05;表明模型与数据拟合较好。

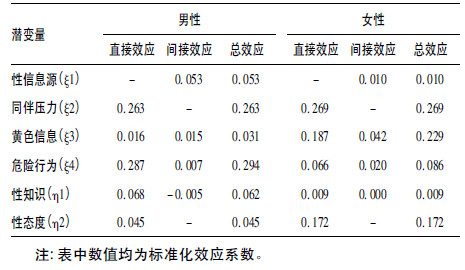

2.4 未婚青少年性行为影响因素效应分解(表 2)| 表 2 未婚青少年性行为影响因素效应分解 |

性行为影响因素结构模型表明,性信息源通过性知识对青少年性行为起作用,黄色信息、危险行为和性知识对青少年性行为的发生既有直接影响,也有间接影响。同伴压力(β=0.263)和危险行为(β=0.294)是男性未婚青少年性行为发生的主要危险因素;同伴压力(β=0.269)和黄色信息(β=0.229)是女性未婚青少年性行为发生的主要危险因素。

3 讨论近年来,中国青少年首次性行为的年龄提前,婚前性行为的发生率呈上升趋势,青少年面临着越来越多的生殖健康问题。潘绥铭等〔4〕对全国大学生调查表明,大学生性行为的发生率为16.9%。楼超华等〔5〕研究表明,流动人口中34.8%的男性和12.7%的女性青少年均有过性经历。本次研究表明,上海市15~24岁未婚青少年的性行为发生率为12.7%,其中男性为16.8%,女性为8.7%,低于上述研究结果,这可能与地区差异、研究对象构成不同有关。

结构方程模型表明,青少年性行为影响因素的效应大小尽管在男女性间不同,但同伴压力、黄色信息和危险行为仍是其主要影响因素,同伴之间由于具有相同的年龄性别、生活环境和经历,使得他们沟通更容易,更有可能获取并内化来自对方的信息,从而改变他们自身对待事物的态度和行为〔6〕。大众传媒中的黄色信息是处于青春期的青少年的性欲催化剂,容易诱惑青少年沉溺于对性的荒诞想象中,刺激他们尝试性行为〔7〕。研究还表明,有危险行为的青少年发生性行为的风险较大,因此,应加强对媒体的监控,禁止色情信息传播,充分发挥同伴教育在生殖健康干预中的积极作用,并采取有效措施帮助青少年建立健康的生活方式,杜绝健康危险行为,从而降低未婚青少年发生性行为的风险。

| 〔1〕 | 陈芳,许燕平.大学生性知识、态度、行为调查[J].中国公共卫生,2009,25(9):1029-1030. |

| 〔2〕 | 韦志光,韦献飞,申志凌,等.柳州市中学生行为危险因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(9):1064-1065. |

| 〔3〕 | 王媛,郭剑,王建华,等.应用结构方程模型分析医学生心理健康影响因素[J].中国学校卫生,2009,30(10):907-908. |

| 〔4〕 | 潘绥铭.性爱十年:全国大学生性行为的追踪调查[M].北京:社会科学文献出版社,2003:22-43. |

| 〔5〕 | 楼超华,沈燕,高尔生,等.不同特征未婚流动人口性相关行为的发生情况[J].生殖与避孕,2005,25(12):738-744. |

| 〔6〕 | Kim CR,Free C.Recent evaluations of the peer-led approach in adolescent sexual health education:a systematic review[J].Int FamPlan Perspect,2008,34(2):89-96. |

| 〔7〕 | 张继伟.论黄色文化与青少年性犯罪[J].北京人民警察学院学报,2005(1):75-77. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28