蟑螂(cockroach) 是世界性卫生害虫,它身上携带几十种细菌、病毒、霉菌和寄生虫卵等病原体,能传播多种疾病,危害人的健康〔1〕。为全面了解江苏省徐州市蟑螂侵害及防制现状,于2008-2010 年对蟑螂的种群分布、季节消长、密度及侵害率进行了系统调查,并与1980 年〔2〕和1995 年〔3〕2 次调查结果进行比较,分析徐州市蟑螂侵害的阶段性变化,为防制工作提供科学依据。

1 对象与方法 1.1 监测对象蟑螂。

1.2 监测方法在主城区随机选择鼓楼区、云龙区和泉山区作为监测区域,每个监测区域各随机选择超市1 处、餐饮单位 2 处、宾馆1 处、医院1 家和1 个居民区(每居民区选择10 家居民住户) 作为监测点。全年监测,每月中旬监测1 次。采用粘捕法〔4〕,统一用粘蟑纸和甜面包作诱饵,每处布放10 张粘蟑纸,调查12h,晚放晨收,并参照文献〔4〕计算其密度和侵害率。

1.3 种类鉴定根据其形态特征鉴定种类〔5〕。

2 结 果 2.1 基本情况共放置粘蟑纸6 480 张,回收6 474 张,阳性张数877 张; 共捕蟑螂13 349 只,总密度2.06 只/张,总侵害率13.55%(877 /6 474) 。

2.2 若虫与成虫捕获情况捕获的蟑螂中若虫占64.84% (8 656 /13 349) ,成虫占35.16%(4 693 /13 349) ; 2008、2009、 2010 年若虫分别占当年总捕蟑数的54.39% (1 758 /3 232) 、 65.36%(3 434 /5 254) 和71.23%(3 464 /4 863) ,呈逐年上升趋势; 超市、餐饮单位、宾馆、医院和居民户所捕到的蟑螂中,若虫占同一环境捕到蟑螂总数的平均比率分别为47.32% (1 290 /2 726) 、66.77% (4 214 /6 311) 、77.75% (1 129 /1 452) 、 36.84%(14 /38) 、71.19%(2 009 /2 822) 。

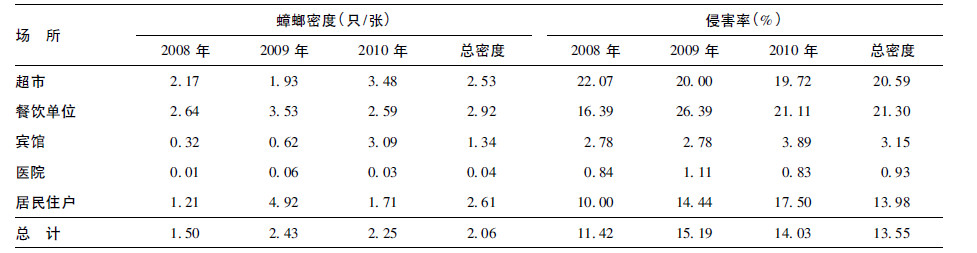

2.3 种类构成、密度和侵害率(表 1)| 表 1 2008-2010 年不同监测环境蟑螂密度及侵害率 |

捕得的蟑螂全部为德国小蠊,为绝对优势种群,其密度和侵害率已经达到了较高的侵害水平。不同监测环境中,餐饮单位密度最高,其他从高到低依次为居民住户、超市、宾馆和医院; 各监测环境均受到侵害。不同监测场所3 年蟑螂总侵害率差异有统计学意义 (χ2 = 1 035.84,P < 0.05) 。

2.4 季节消长全年均有蟑螂侵害,其活动高峰期在每年 6-10 月。从季节消长趋势分析,3 年中月平均总密度和总侵害率均在9 月份达到最高峰,分别为4.48 只/张和21.48% (116 /540) ,最低均在1 月份,分别为0.43 只/张和8.15% (44 /540) 。2008、2009、2010 年密度在8-9 月出现高峰,分别为3.37、6.19 和7.48 只/张,侵害率也在8-9 月出现高峰,分别为27.22% (49 /180) 、23.33% (42 /180) 和22.22% (40 /180) 。

3 讨 论本调查结果表明,徐州市超市、餐饮单位、居民住户、宾馆及医院均有蟑螂分布,而且全年均有侵害。其总密度和总侵害率季节消长趋势明显,且呈单峰型消长。密度和侵害率年际间有差异,总体呈逐年上升趋势,总密度水平已经超过全国同期水平〔6〕。其中餐饮单位总密度最高,其次是居民住宅和超市,所以餐饮单位、超市和居民住户应作为防制的重点场所。本调查结果还表明,德国小蠊是目前徐州市的绝对优势种群,将给防制工作带来一定难度。因为德国小蠊在媒介生物中是典型的入侵生物,其繁殖率高、适应性强、传播速度快,是目前分布最广、治理最难的蜚蠊种类,危害日益严重〔7〕,且徐州市蟑螂防制工作相对滞后。本调查结果与1980 年和 1995 年调查结果比较发现,1980 年蟑螂侵害较少〔2〕,1995 年有侵害但程度较轻〔3〕,其密度低于中爱卫办 〔1988〕 第177 号文件规定的指标〔8〕,至2010 年则发展为高密度、高侵害率侵害; 优势种群由1995 年的美洲大蠊和黑胸大蠊,变化为目前的德国小蠊。从1980 年到2010 年蟑螂扩散蔓延势头较快,已蔓延至居民小区侵害普通居民家庭,而且有继续快速蔓延的趋势。成、若虫比可以预测种群的增长趋势,在群体中若虫比例高提示群体有较强生命力,在防制时应引起重视〔9〕。本调查结果显示,捕获的德国小蠊以若虫为主,表明徐州市德国小蠊孳生繁殖处于快速上升期,进一步增多、扩散的趋势明显,应进一步加强防制工作。

| 〔1〕 | 汪诚信.有害生物防制(PCO)手册[M].武汉:武汉出版社,2002. |

| 〔2〕 | 徐州市爱国卫生运动委员会.徐爱卫〔1995〕第11号.关于组织市区蟑螂侵害调查的通知[C].1995. |

| 〔3〕 | 徐州市爱卫办,徐州市卫生防疫站.蟑螂侵害调查组.关于徐州市蟑螂侵害调查情况的报告[C].1995. |

| 〔4〕 | 中国疾病预防控制中心.全国病媒生物监测方案(试行)[S].北京:中国疾病预防控制中心,2005. |

| 〔5〕 | 汪诚信.刘起勇,姜志宽,等.有害生物治理[M].北京:化学工业出版社,2005:388-391. |

| 〔6〕 | 中国疾病预防控制中心.全国病媒生物监测工作会议2005-2009年度全国重要病媒生物监测报告[C].2010. |

| 〔7〕 | 孙俊,杨维芳,徐燕.我国蜚蠊及其防治研究概述[J].中国媒介生物学及控制杂志,2009,20(4):275-280. |

| 〔8〕 | 全国爱国卫生运动委员会.中爱卫办发(1988)第177号.中爱卫会《关于印发灭蚊、蝇、臭虫、蟑螂考核鉴定标准及办法的通知》[C].1988. |

| 〔9〕 | 王学军,霍新北,宫学诗.营养对德国小蠊寿命、生长发育及繁殖力影响[J].中国公共卫生,2007,23(11):1368-1369. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28