2. 中南大学湘雅二医院精神卫生研究所;

3. 天津安定医院

夫妻暴力是家庭暴力最常见类型之一,它是指夫妻之间一切形式的躯体暴力、精神暴力和性暴力行为。2003年中国湖南省首次大规模的家庭暴力流行病学调查显示,在被调查的9 451户家庭中,曾发生过家庭暴力的有1 583户,发生率为16.2%,其中,夫妻暴力占10.2% 〔1〕。夫妻暴力可影响受虐者及其他家庭成员的心理健康,如焦虑、抑郁、人际关系障碍等发生率明显增高〔4〕;可造成有形的躯体伤害,严重到使其致伤、致残,甚至出现配偶自杀或他杀。所以对夫妻暴力的心理干预尤为重要,对夫妻暴力的干预多在暴力发生后采用,针对新婚夫妻的夫妻暴力预防性心理干预的研究报道较少,尤其是针对男性受虐心理干预未见报道。本研究对湖南省长沙市62对新婚夫妻进行预防性的夫妻暴力心理干预。现将结果报告如下。

1 对象与方法 1.1 对象于2005年11月-2006年2月在长沙市随机抽取2个市辖区芙蓉区和天心区民政局婚姻登记机构对领取结婚证,且愿意接受婚前暴力调查的新婚夫妻(结婚年限< 1年)进行问卷调查。实际抽取样本共330对,因拒答、不合作等原因,实际调查317对;其中芙蓉区157对,天心区160对。依据已有研究[2 -10],将夫妻暴力危险因素归纳为:(1)家庭成员有对家庭暴力持“可以”或“看情况”态度者;(2)有待业或无业者;(3)有赌博者;(4)有儿童期目睹家庭暴力者;(5)有儿童期遭受家庭暴力者;(6)有饮酒史者。本研究中,1对新婚夫妻只要有1人具备上述≥3项,即属于夫妻暴力高危人群。根据入组标准,筛选出93对新婚夫妻,其中有74对婚前有暴力发生。依据入组日期的单、双号,将93对新婚夫妻分为干预组(单号,共42对)和对照组(双号,共51对)。全程参与调查研究共62对。本研究已得到中南大学医学伦理委员会批准。

1.2 方法 1.2.1 问卷调查在入组时填写调查问卷及填写知情同意书。在干预后6个月,进行夫妻暴力调查问卷评定。调查问卷包括(1)自编夫妻暴力调查问卷:包括一般人口学资料;有无饮酒史及吸烟史;有无婚前恋爱史及婚前同居史;家庭暴力的表现形式:包括精神暴力如冷战或不理睬对方,使对方感到痛苦;说一些伤害对方的话或辱骂对方;喊叫或呼喝或摔门、摔东西等;躯体暴力包括扇耳光或推撞、搡对方;掐或打对方,使对方感到痛苦;用物件掷向对方;捏扭对方的手臂、扯对方头发;用脚踢对方、其他物件打对方等;性暴力包括未经允许,仍坚持要发生性行为或性接触,但未使用暴力;以武力或威胁来迫使发生性行为或性接触(发生上述任何1种暴力形式即认为存在婚前暴力)。以及家庭暴力的发生频率:每周3~5次;每周1~2次;每月1~2次;几月1次;近1年1次;0次。(2)艾森克个性问卷(Eysenck’s Personality Questionnaire,EPQ)〔11〕:共88个条目,分为4个维度:内外向、神经质或情绪稳定性、精神质和撒谎。根据被试者各项得分,按性别、年龄在各量表T分表上查出相应T分。(3)社会支持评定量表(Social Supporting Rating Scale,SSRS)〔12〕:共10项,分为3个维度:客观社会支持、主观社会支持和对社会支持的利用度。第1~4,8~10条:每条只选1项,选择1,2,3,4项分别计1,2,3,4分;第5条分A,B,C,D 4项计总分,每项从无到全力支持分别计l~4分;第6、7条如回答“无任何来源”则计0分,回答“下列来源”者,有几个来源就计几分。(4)简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)〔13〕:共20个条目,分积极应对(positive coping,PC)和消极应对(negative coping,NC)2个因子。每个条目4级评分:即不采用、偶尔采用、有时采用、经常采用。

1.2.2 心理干预方法干预组主要接受相关夫妻暴力的健康心理教育及预防夫妻暴力发生的心理辅导训练,对照组不接受任何干预。以预防性心理干预为主,心理干预方法主要为“群体心理教育、家庭心理咨询及个体心理治疗”三结合的心理干预模式,共6~7次。心理干预内容为:两教育三训练。包括:(1)婚姻心理健康教育;(2)家庭暴力知识的教育;(3)交流技巧的训练;解决夫妻之间矛盾冲突的训练;明确夫妻关系中潜在的问题和期望。其理论与方法借鉴了国外的预防和促进关系教程(The Prevention and Relationship Enhancement Programe,PREP)理论〔14〕。

1.2.3 心理干预程序开始及干预中间阶段每周干预1次,每次干预时间为90~120 min,每对夫妻干预时间在3~4个月的时间完成。开始阶段:共2次,包括治疗关系的建立及婚姻心理健康教育。干预中间阶段: 3~4次,主要包括家庭暴力知识和防止家庭暴力的教育、交流技巧的训练、解决夫妻之间矛盾冲突的训练、明确夫妻关系中潜在问题和期望的训练。干预结束阶段: 1次,主要是干预总结,做好随访。干预后半年进行随访。

1.3 统计分析采用SPSS 13.0统计软件进行分析,分类变 量比较采用χ2检验。干预组与对照组数值型变量2组之间 比较采用t检验。

2 结果 2.1 一般情况干预组和对照组中因工作繁忙、长期出差、夫妻2人一方或双方在外地工作、不愿参与本研究者共17对,平均年龄为(27±4)岁,其中有14对婚前有暴力发生。最终共76对愿意接受研究。实际干预中,干预组32对中有25对完成整个干预及随访过程,有6对在干预过程中脱落,有1对在随访中脱落,脱落率为18.75%,;对照组44对中37对完成整个过程,脱落率为15.91%。完成整个过程的62对新婚夫妻中有52对在婚前有暴力的发生。其中干预组25对,年龄为21~36岁,平均(27±4)岁;对照组37对,年龄为21~36岁,平均(26±3)岁。干预组与对照组年龄、受教育程度、经济收入、职业、居住条件比较,差异均无统计学意义(t=-1.382、χ2=3.712、χ2=2.849、χ2=6.137、χ2=4.989,P均> 0.05)。

2.2 干预前SCSQ、EPQ及SSRS得分比较干预前干预组和 对照组TCSQ消极应对因子、积极应对因子得分比较,差异均 无统计学意义(t=-2.127、-1.204,P均> 0.05);EPQ 4个 因子得分比较,差异均无统计学意义(t=0.872、0.903、 0.071、-1.313,P均> 0.05);SSRS客观支持、主观支持、利 用度得分比较,差异均无统计学意义(t=0.096、0.918、 0.096,P均> 0.05)。

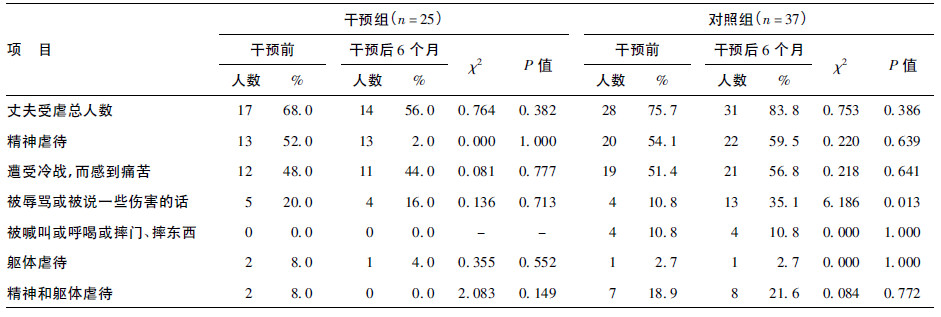

2.3 干预前、后受虐情况比较 2.3.1 组内比较(表 1)| 表 1 2组内丈夫受虐形式的比较 |

干预前丈夫受虐17人,占68.0%,干预后6个月,干预组丈夫受虐人数为14人,占56.0%,差异无统计学意义(P> 0.05);对照组干预前丈夫受虐28人,占75.7%,干预后6个月,丈夫受虐31人,占83.3%,差异无统计学意义(P> 0.05)。

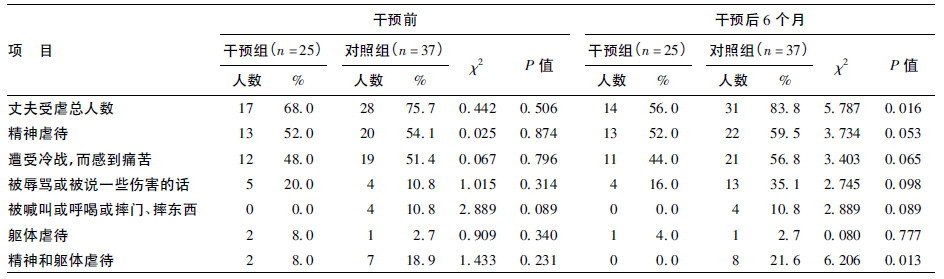

2.3.2 组间比较(表 2)| 表 2 2组内丈夫受虐形式的比较 |

干预后6个月,干预组受虐的有14人,占56.0%,对照组31人,占83.8%,差异有统计学意义(P < 0.05);干预组无精神和躯体虐待,对照组8人,占21.6%,差有统计学意义(P < 0.05)。

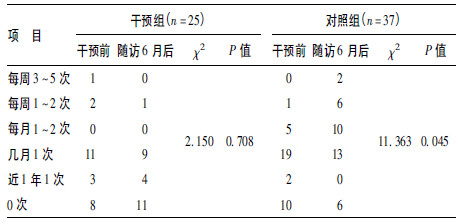

2.4 干预前、后丈夫受虐频率的比较 2.4.1 组内比较(表 3)| 表 3 2组内丈夫受虐频率的比较(%) |

干预后6个月,干预组丈夫受虐频率比干预前降低,差异无统计学意义(P>0.05);对照组丈夫受虐频率比干预前升高,差异有统计学意义(χ2=11.363,P <0.05)。

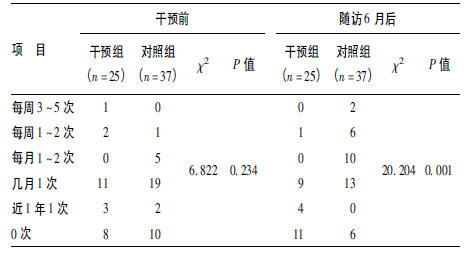

2.4.2 组间比较(表 4)| 表 4 2组间丈夫受虐频率的比较(%) |

干预前干预组和对照组丈夫受虐频率比较,差异无统计学意义(P> 0.05);在干预后6个月,干预组丈夫受虐频率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=20.204,P < 0.01)。

3 讨论以往针对夫妻暴力心理干预研究,多在家庭暴力发生之后进行干预,如有学者专门针对施暴者进行小组心理干预〔15〕。针对夫妻暴力心理干预的治疗方法,常见的有认知行为疗法、女权主义理论、愤怒控制策略、心理教育、夫妻情感集中疗法[16 -17]等。本研究创新点是针对夫妻暴力发生前的心理干预及“群体心理教育、家庭心理咨询及个体心理治疗”三结合的心理干预模式。

本研究显示,家庭暴力中精神暴力多见,与国内学者发现类似,中国部分农村地区家庭暴力发生率为65%,精神暴力最为常见〔18〕。我国农村地区已婚妇女对家庭暴力存在一定的错误认识,51.4%妇女认为夫妻打架属家庭私事,只能与家里人讲,68.6 %妇女认为在某些情况下丈夫可以打妻子,85.2%妇女对家庭暴力概念不了解〔19〕。本研究心理干预主要是对家庭暴力态度不良认知的纠正,及对家庭暴力概念及相关知识的宣传教育,发现虽然同是夫妻暴力重点人群,但经过心理干预后的重点人群丈夫受虐人数、2种以上虐待合并比对照组人数明显减少,而未进行干预的重点人群丈夫受虐人数却有增加,说明预防性心理干预是有效的。

| 〔1〕 | 曹玉萍,张亚林,孙圣琦,等.湖南省家庭暴力的流行病学调查总体报告[J].中华流行病学杂志,2006,27(3):200-203. |

| 〔2〕 | Sugarman DB,Frankel SL.Patriarchal ideology and wife assault:a meta-analytic review[J].Journal of Family Violence,1996,11:13-40. |

| 〔3〕 | Smith MD.Patriarchal ideology and wife beating:a test of a feminist hypothesis[J].Violence and Victims,1990,5(4),257-273. |

| 〔4〕 | Tsui KL,Chan AY,So FL,et al.Risk factors for injury to married women from domestic violence in Hong Kong[J].Hong Kong Med J,2006,12(4):289-293. |

| 〔5〕 | Kunitz SJ,Levy JE,McCloskey J,et al.Alcohol dependence and domestic violence as sequelae of abuse and conduct disorder in childhood[J].Child Abuse Negl,1998,22(11):1079-1091. |

| 〔6〕 | Rao V.Wife-beating in rural south India:a qualitative and econometric analysis[J].Social Science and Medicine,1997,44(8): 1169-1180. |

| 〔7〕 | Hoffman KL,Demo DH,Edwards JN.Physical wife abuse in a nonwestern society:an integrated theoretical approach[J].Journal of Marriage and the Family,1994,56:131-146. |

| 〔8〕 | Stith SM,Rosen KH,Middleton KA,et al.The intergenerational transmission of spouse abuse:a meta-analysis[J].Journal of Marriage and the Family,2000,62:640-654. |

| 〔9〕 | 邹韶红,张亚林,张勇,等.夫妻暴力及其心理社会高危因素[J].中国临床心理学杂志,2007,21(5):122-123. |

| 〔10〕 | 曹玉萍,张亚林,杨世昌,等.家庭暴力的表现形式及其相关因素的比较研究[J].中国临床心理学杂志,2008,16(1):28-30. |

| 〔11〕 | 龚耀先.艾森克人格问卷[M].北京:地图出版社,1992. |

| 〔12〕 | 肖水源.社会支持评定量表//汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定手册[M].增订版.北京:中国心理卫生杂志社,1999:127-131. |

| 〔13〕 | 解亚宁.简易应对方式问卷//汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定手册[M].增订版.北京:中国心理卫生杂志社,1999:122-124. |

| 〔14〕 | Jacoboson NS,Gurman AS.夫妻心理治疗与辅导指南[M].贾树华,译.北京:中国轻工业出版社,2001. |

| 〔15〕 | Robbins RN.Developing cohesion in court-mandated group treatment of male spouse abusers[J].Int J Group Psychother,2003,53(3):261-284. |

| 〔16〕 | Taft CT,Murphy CM,Musser PH,et al.Personality,interpersonal,and motivational predictors of the working alliance in group cognitive-behavioral therapy for partner violent men[J].J Consult Clin Psychol,2004,72(2):349-354. |

| 〔17〕 | Dunford FW.The San Diego Navy Experiment:an assessment of interventions for men who assault their wives[J].J Consult Clin Psychol,2000,68(3):468-476. |

| 〔18〕 | 郭素芳,赵凤敏,吴久玲.农村地区家庭暴力发生情况及影响因素分析[J].中国公共卫生,2007,23(1):4-6. |

| 〔19〕 | 赵凤敏,郭素芳,王临虹,等.农村地区已婚妇女家庭暴力知晓情况调查[J].中国公共卫生,2007,23(1):1-3. |

2012, Vol. 28

2012, Vol. 28